前些天竹溪山房在微拍堂连续上拍了几件吴振立先生的大作,关注、品赏之余也引发了我的一点思考。

我的父辈都是农民。一位伯父曾是新四军的机枪手,新四军北撤时因身体原因留在了家乡,终究还是做了一辈子农民。我虽出生于小城,但打从记事起,每年寒暑假的大部分时间都是在伯父家度过。我记得曾与小伙伴下池塘扑腾捞过鱼虾,也常见浑身泥污的小伙伴被拎着树枝的父母追逐着一路狂奔,而更为熟悉的,则是父辈们年复一年精心谋划生计、辛勤劳作的身影。

我的心目中,吴振立先生正是这样一位在砚田孜孜不倦劳作的耕者。

曾经有一位搞收藏的友人说过:南京尤其喜欢吴乐两公。

吴振立与乐泉两位先生的确有不少相似的地方。

他们同是金陵书坛高手,于书法有一种源自骨子里的热爱。他们都插过队,经历过底层生活的磨砺,对书法的求索却矢志不移。他们于书法卓有建树,却并不追逐艺术之外的名与利,没有什么书坛体制内显赫的头衔,与“实”相比,他们的“名”远远不及,是反向意义上的名不副实。更可贵的,他们不染时俗,艺如此,人也是。他们在精神上是相通的。

他们的书法创作在表现形态上又有着很大的不同。

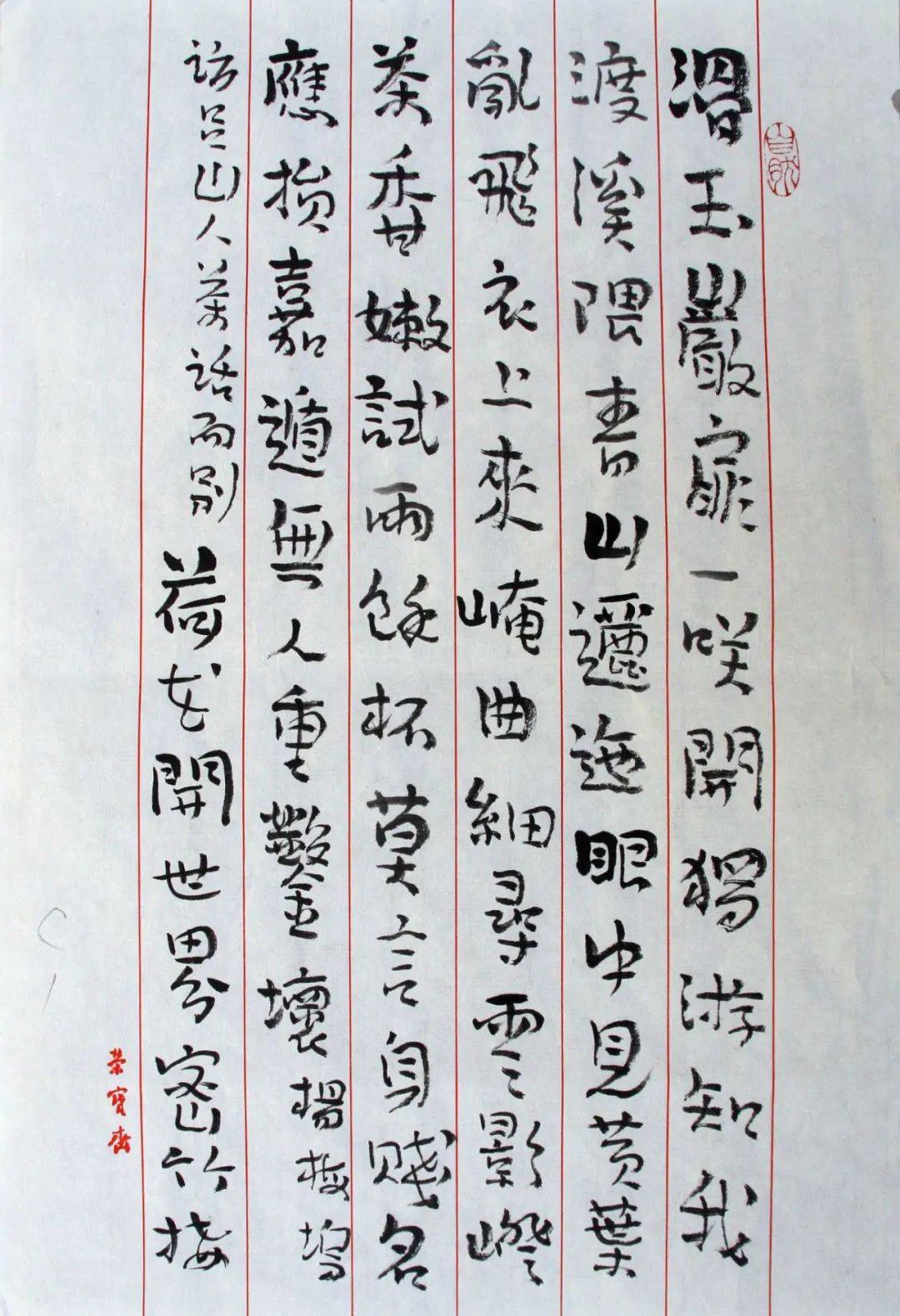

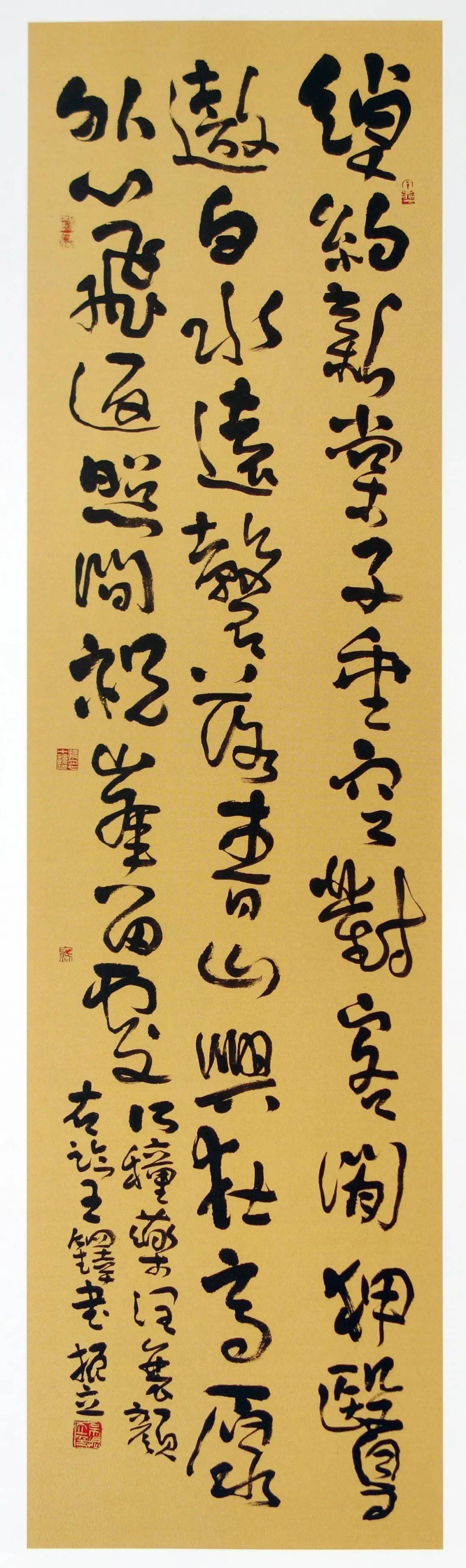

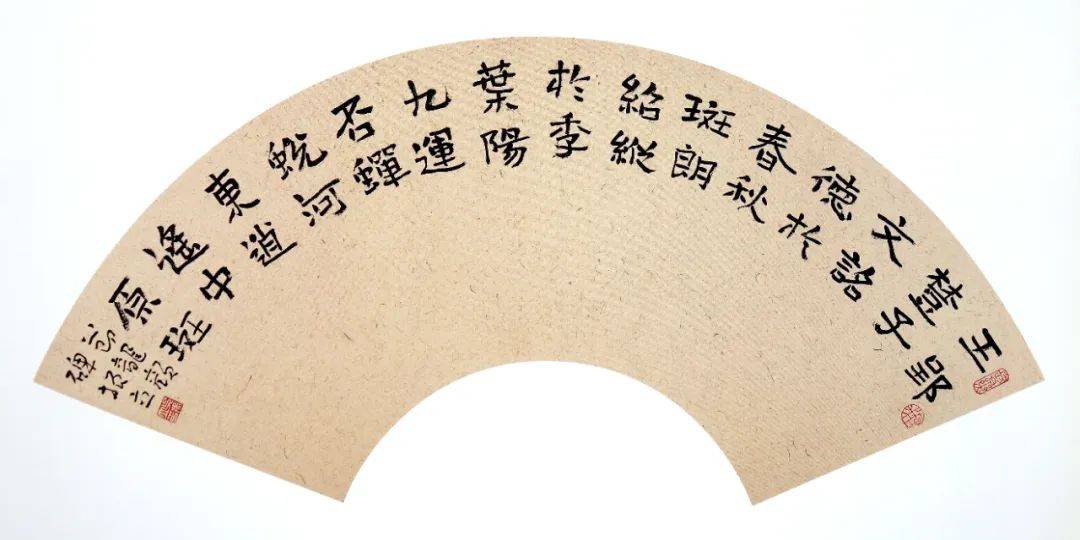

乐泉先生的精神世界里充滿了奇幻的艺术想象力和创造力。他于古代经典凡甲骨金文简帛汉魏六朝碑刻二王唐宋明贤几乎无有不习,将之融合生发,形成大开大合集厚重宏阔奇肆烂漫潇散空灵虚淡……万象于一身的乐氏书法。他如同一位书坛种花人,追求的是一个五彩缤纷的书法世界,撒下各种各样的花籽,收获的是赤橙黄绿青蓝紫绚丽斑斓美不胜收的书法百花园。

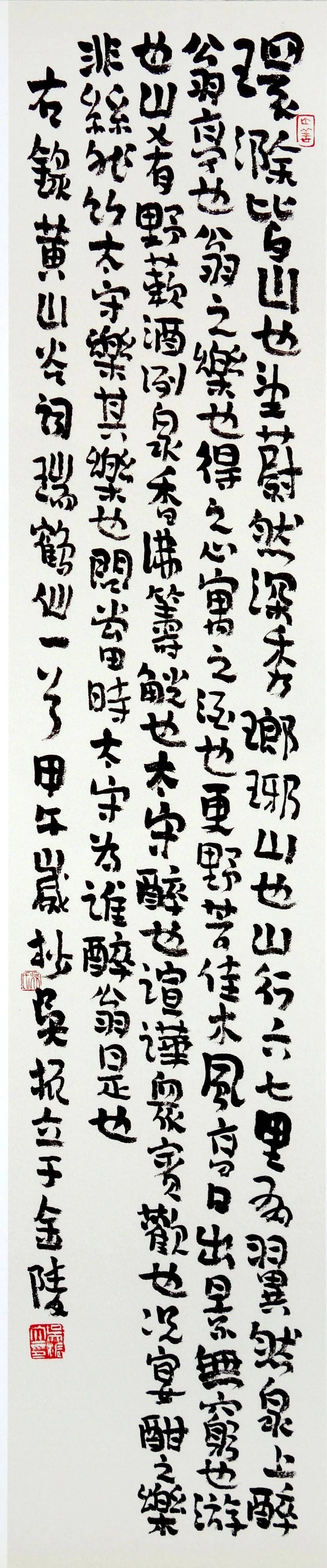

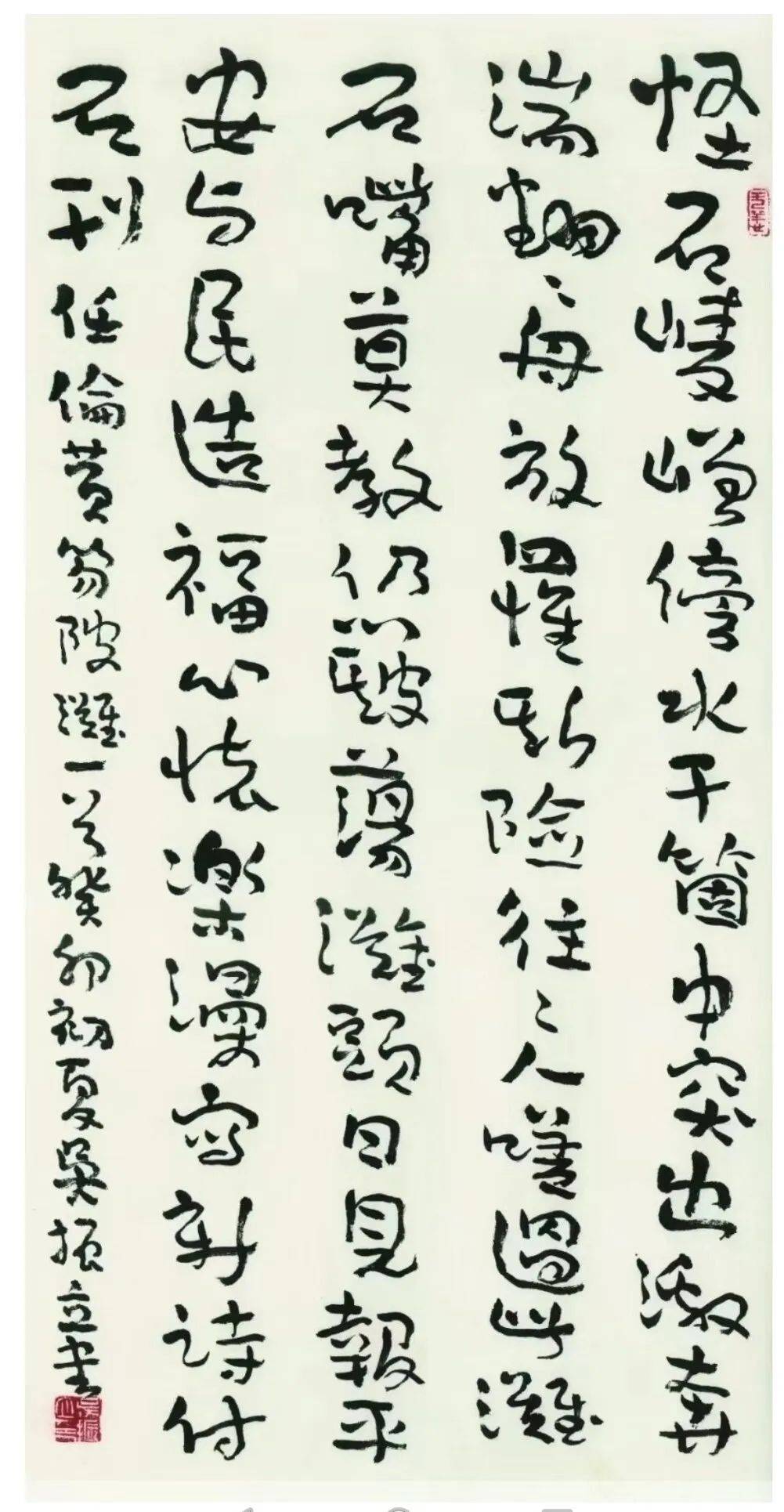

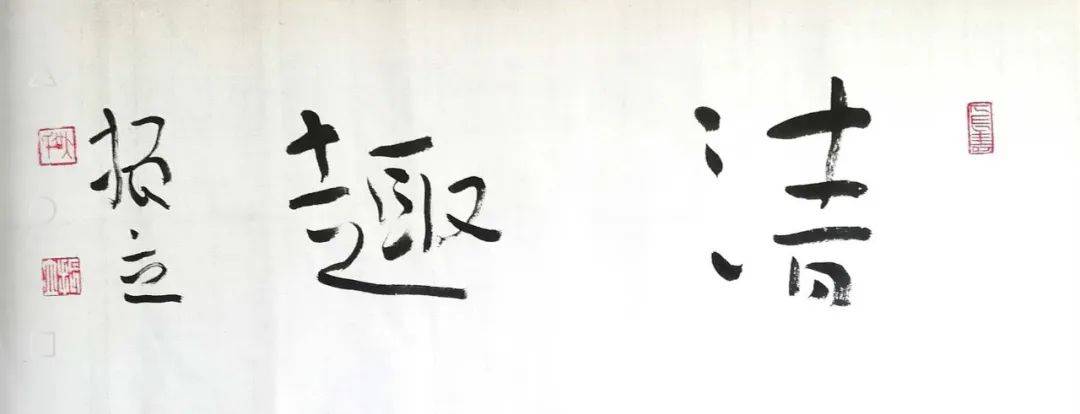

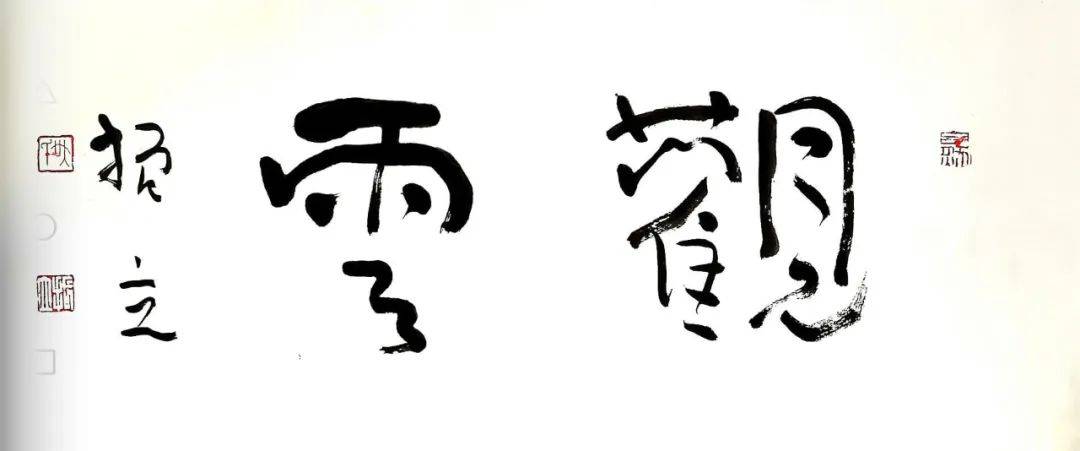

而吴振立先生则更像一位目标明确经验丰富勤劳实干的砚田老农,精心经营着他的艺术世界。选种、播种、育苗、养护并择时施以合适的肥料,使之不断地茁壮成长、壮大……一丝不苟步步为营心无旁骛,最终培育出一片沉甸甸的书法田园。

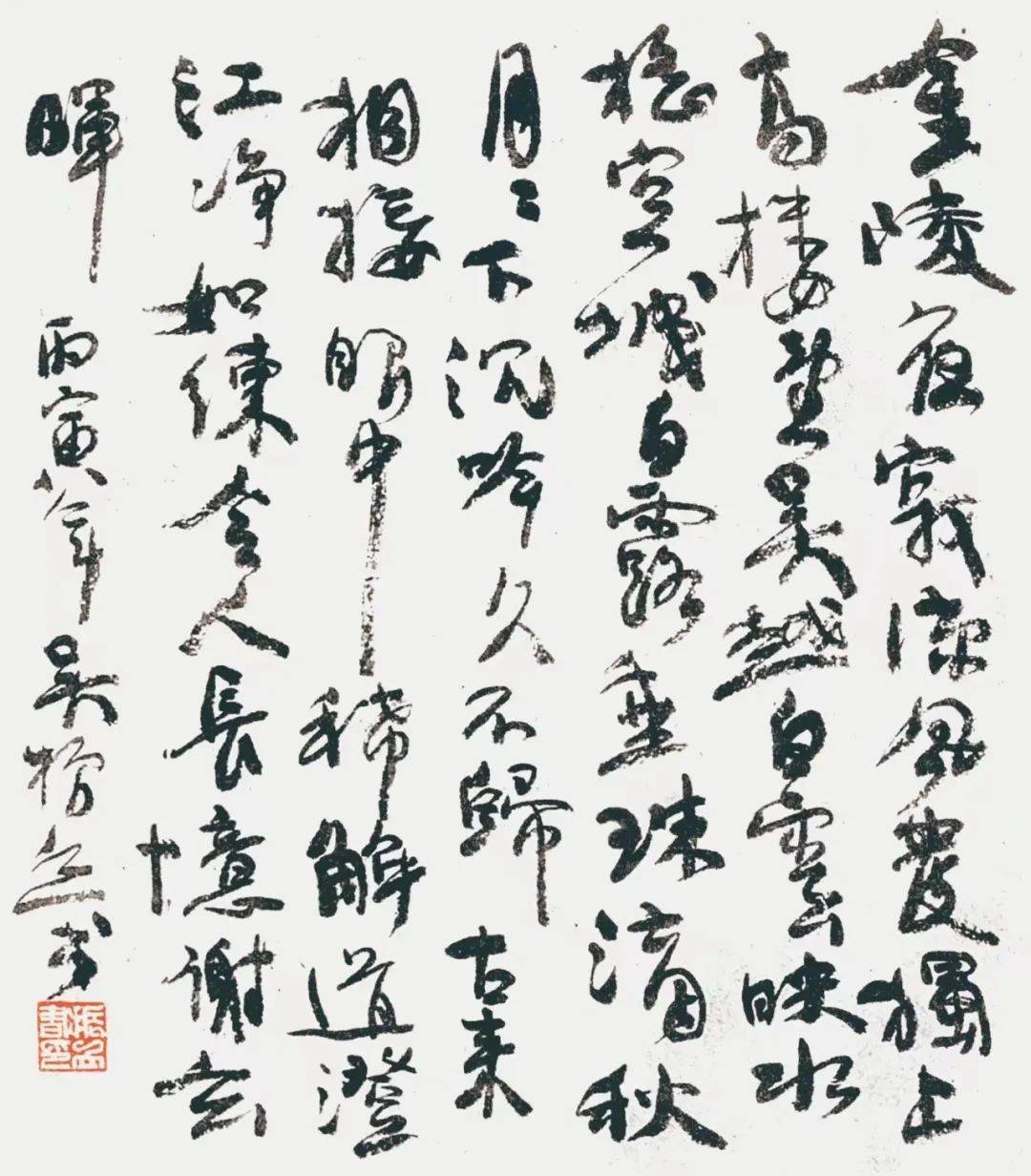

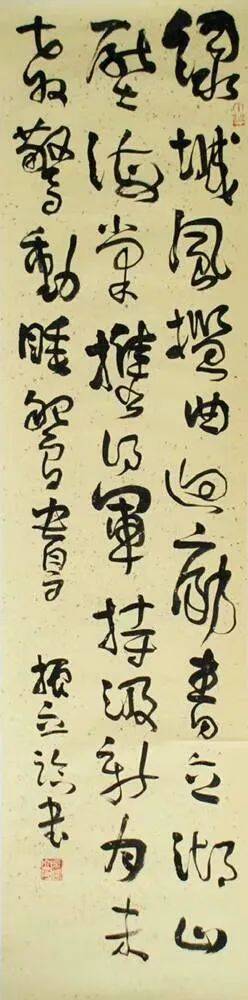

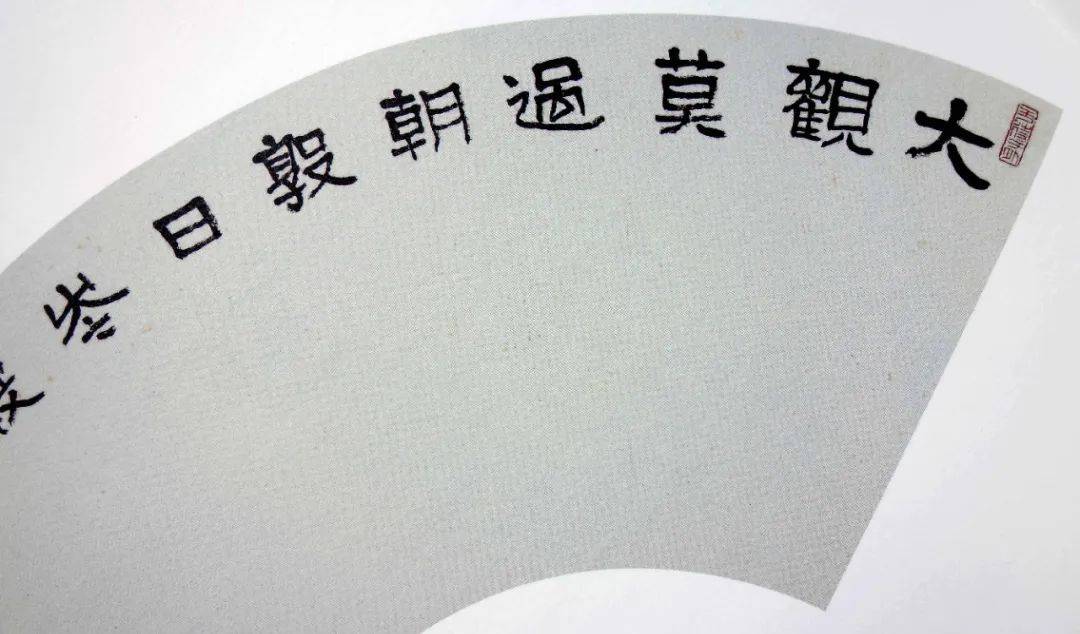

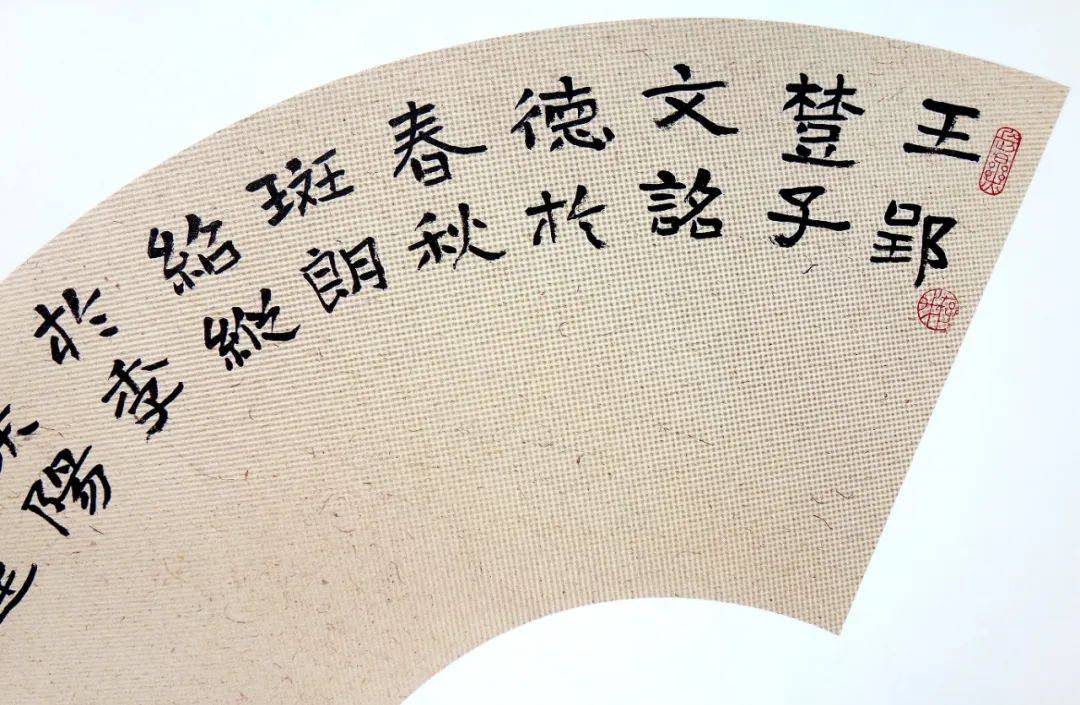

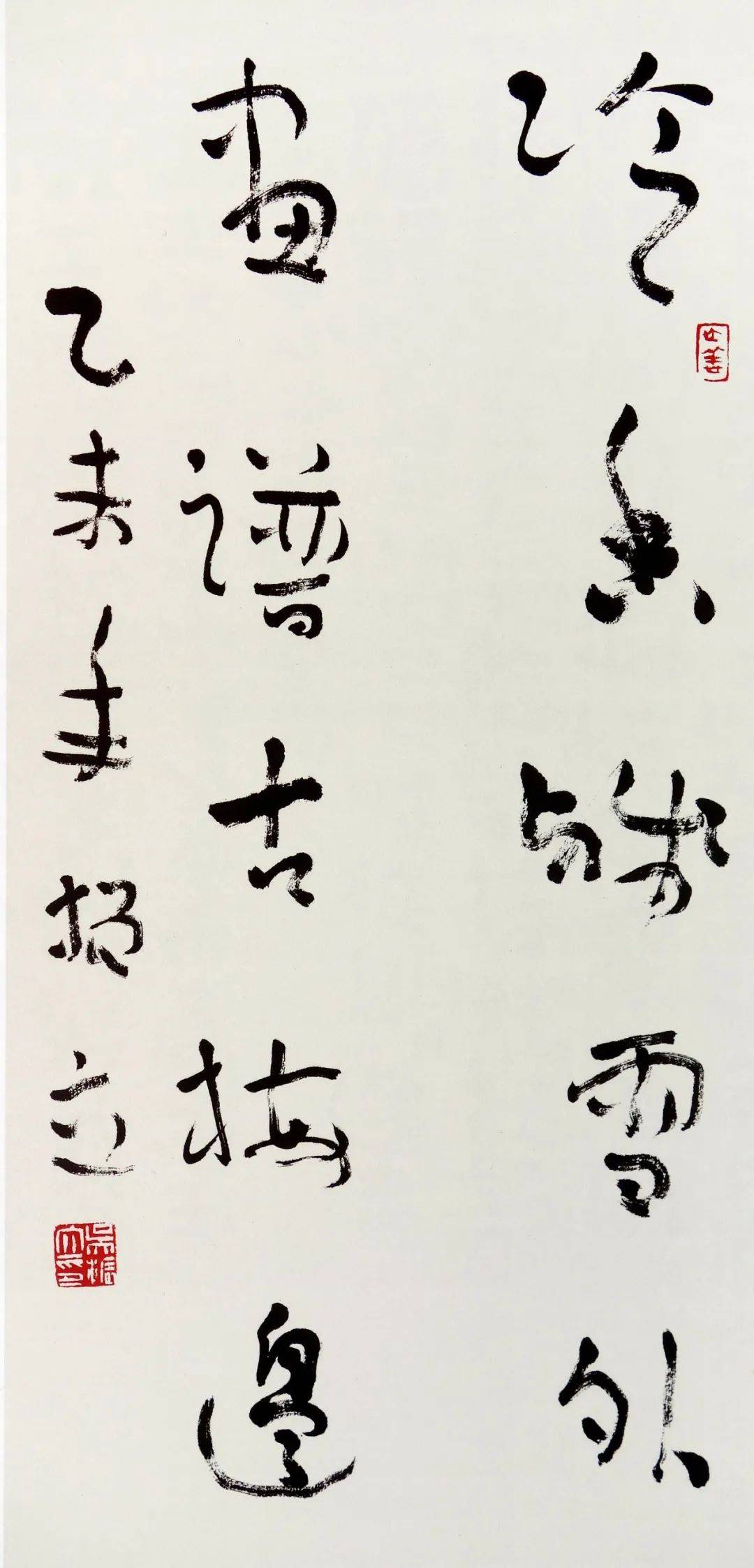

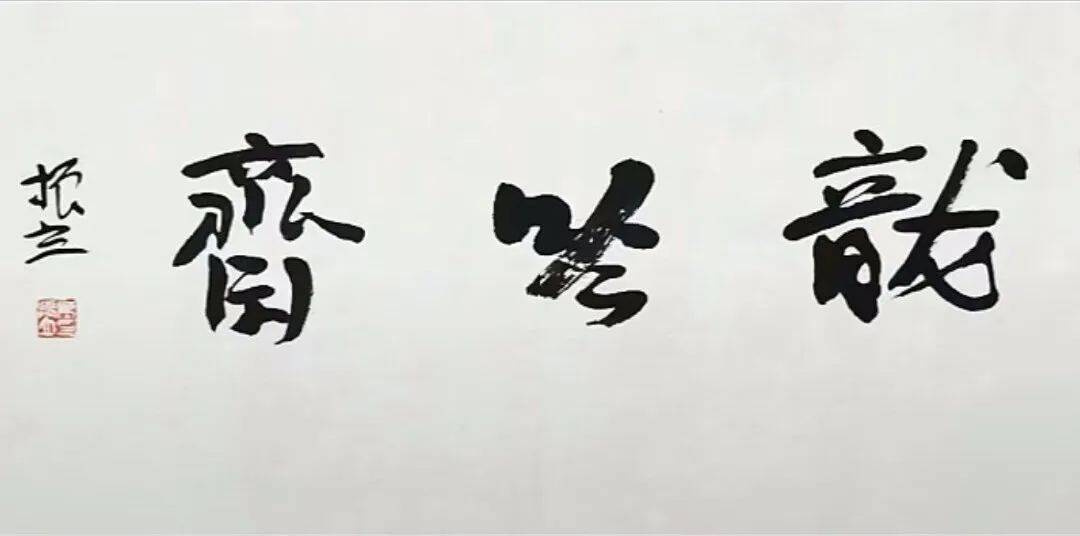

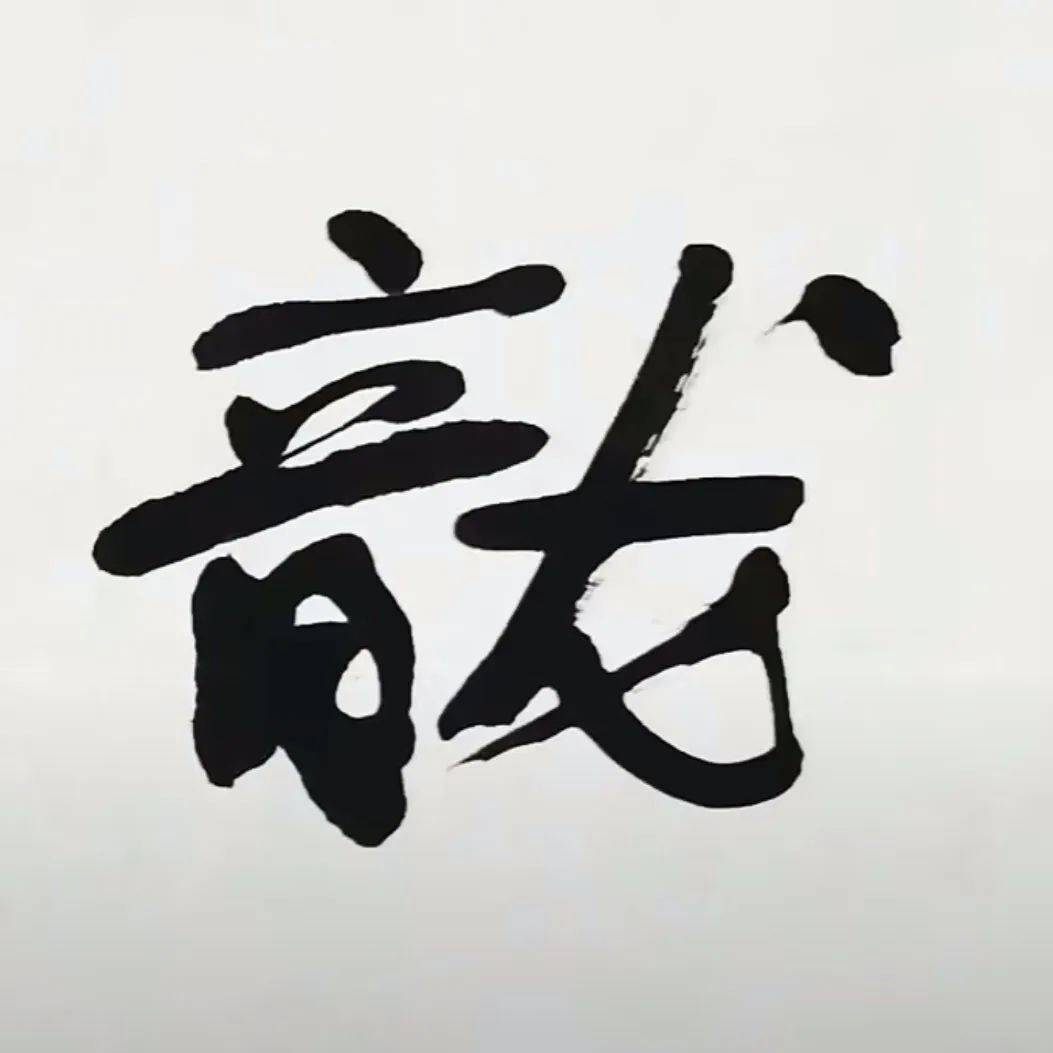

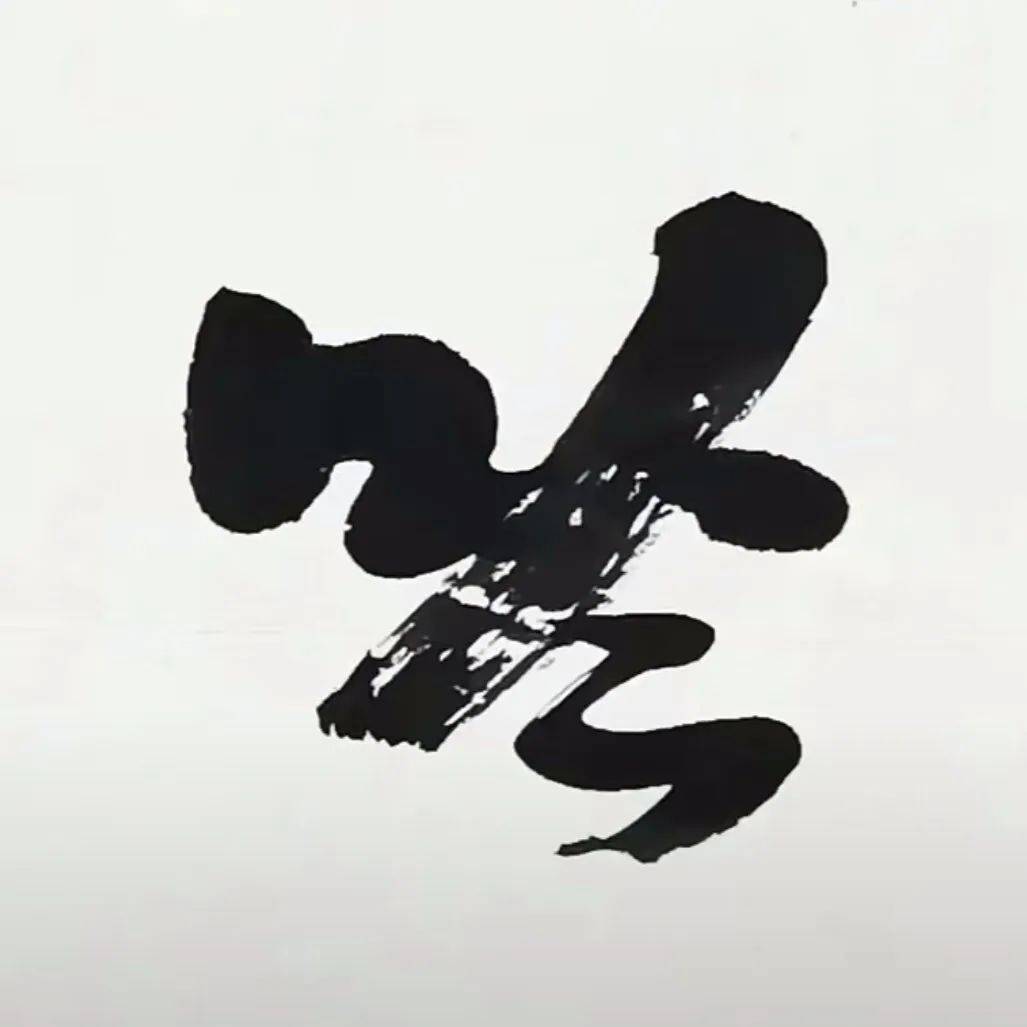

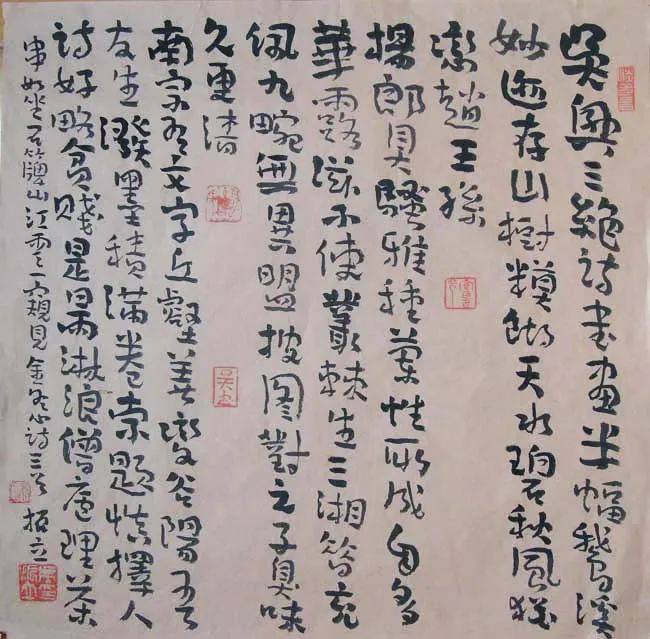

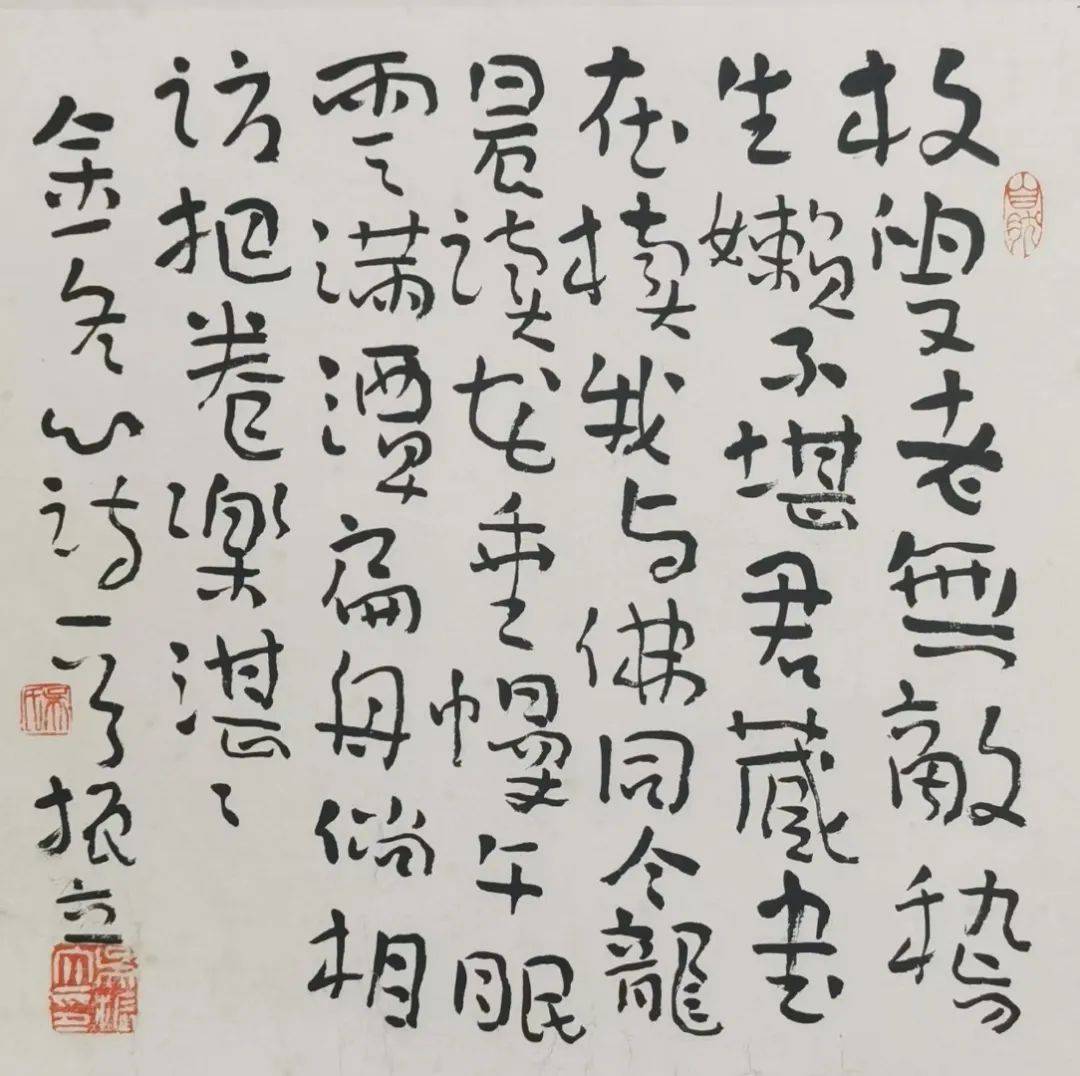

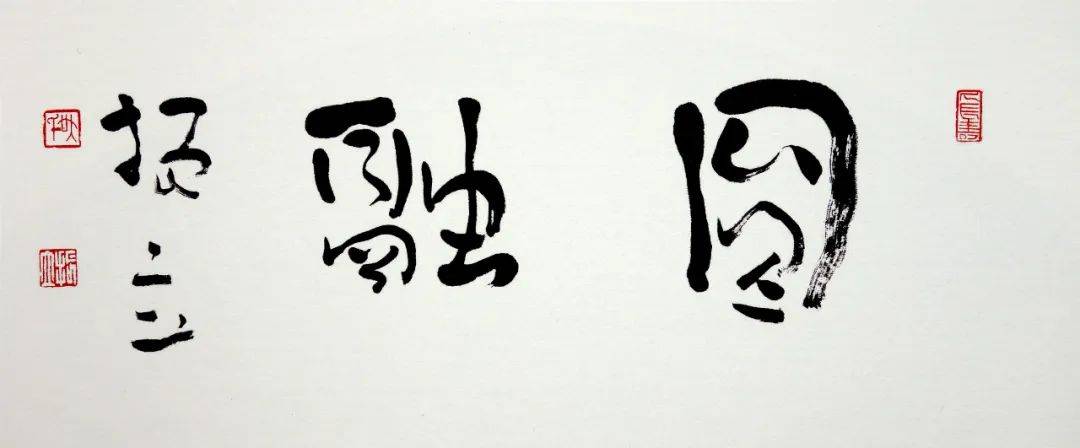

吴先生于颜字肯定下过大功夫,根基深厚。绵厚、圆融是其书法的一大基本特色。看他的字,总有与看杨氏太极拳大家傅钟文行拳相类的感觉:浑厚、雄壮,招式分明但内在的力量却如滔滔长河大江绵延不绝。

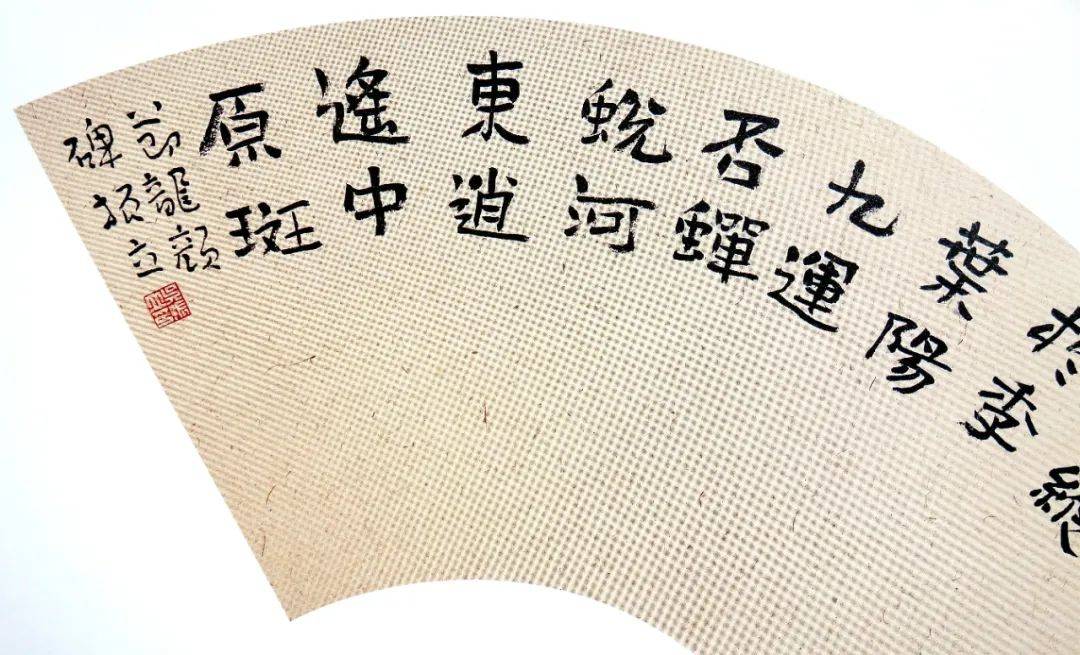

金农是吴先生的重点取法对象。吴书中的重拙、郁勃、奇崛及隐隐可见的憨态应该是汲取金农书法养料的结果,他舍弃了金农漆书中的端严凌厉,所以他的字更鲜活,更有亲和力。

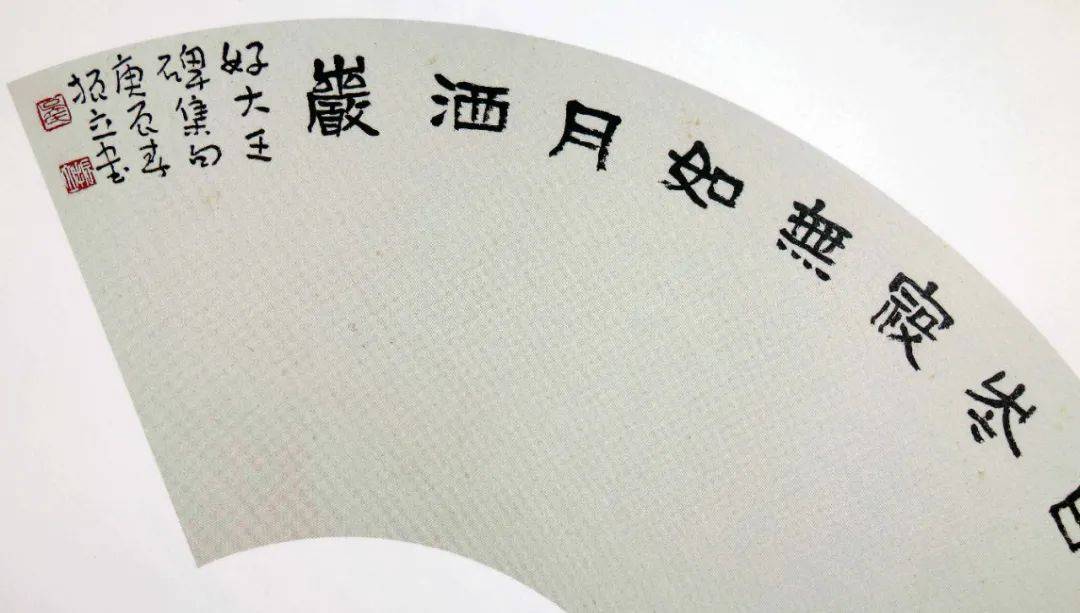

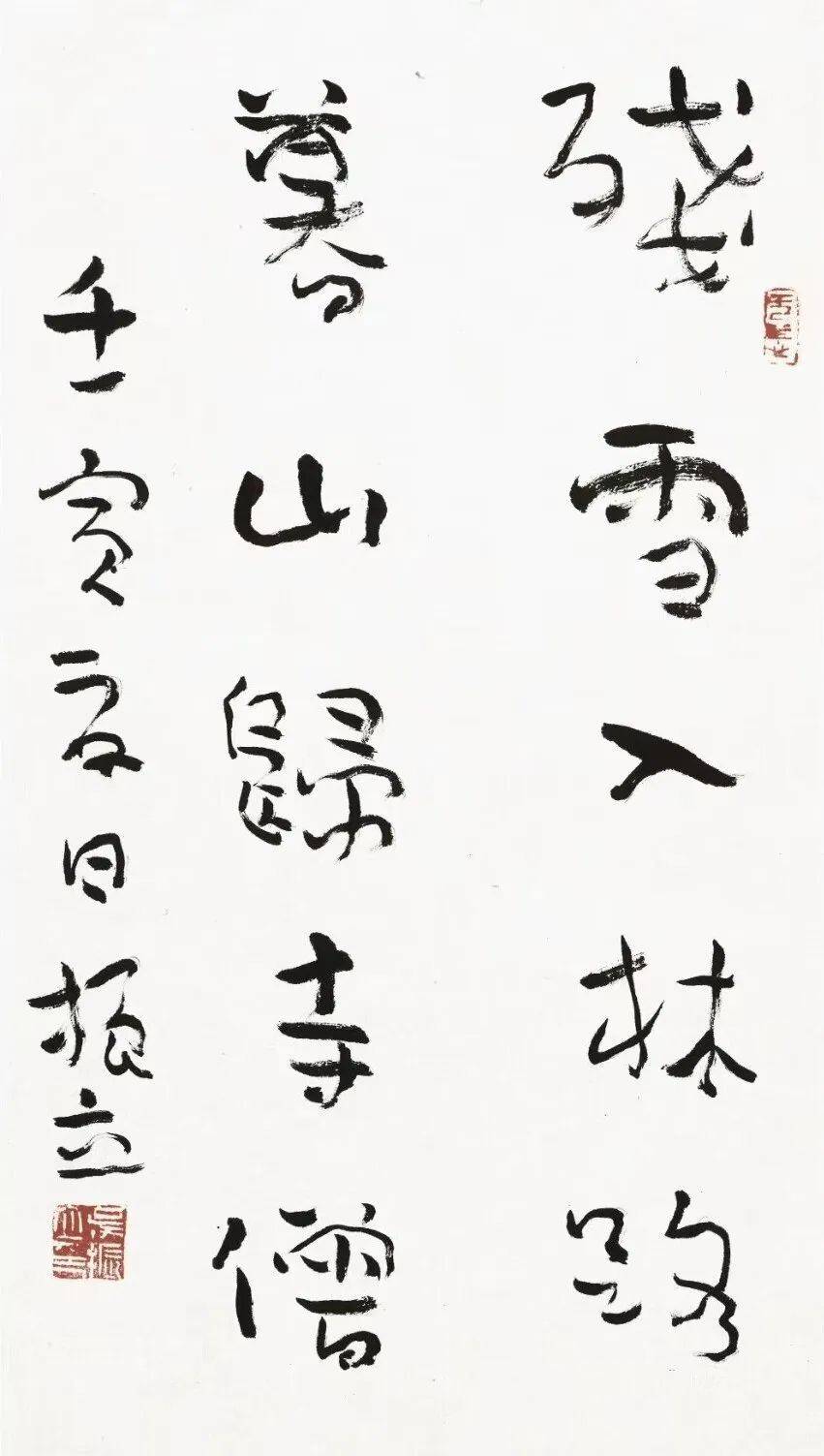

谢无量书法是吴先生心仪的,吴先生书法中的烂漫、简净、潇散应该是源于谢无量。

作为一位默默耕耘了数十年的杰出书家,吴先生的取法当然远远不止这几家。譬如他的作品里,还有着八大的古澹、弘一的静逸、汉隶的谨严、傅山王铎的缠绵,他也写东坡,写二爨……但如果说他功夫下得最深、对其书法风格的形成影响最大的前贤经典不出上述三家当不至于太离谱。

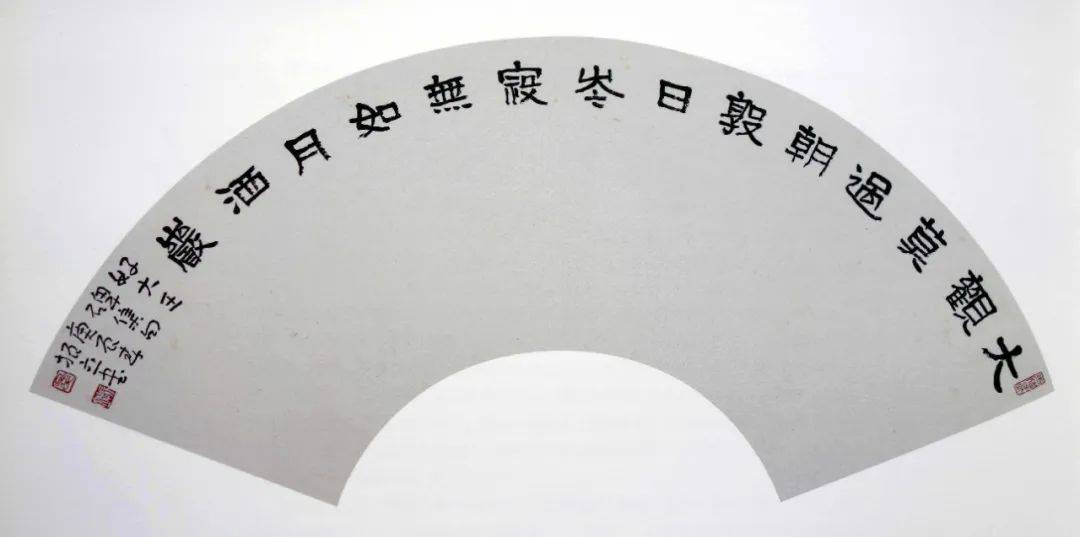

与乐泉先生书法不同,吴先生的书法没有令人叹为观止的大开大合,没有乍一见面就让人痛快淋漓的酣畅。他的字似乎永远是一个一个静静地佇立在那儿,精神团栾地凝视着你,你要理解她,需要慢慢品味,与她对话。她是宁静的,但宁静之中又带着活泼甚至俏皮;她们似乎是互相独立的,字与字之间没有多少点画的牵丝萦带,但她们每一个个体绝非孤立的存在,你可以感受到某种不稳定性,譬如欹侧,譬如重心的不循常态以及中心线还有墨色的变化,而正是这种不稳定形成了一种微妙的相互之间的动态平衡和联系,形成了一个和谐统一的整体。这些微妙之处非细细玩味不可得,因而魅力无限,也形成了吴氏书法的一个特色。

吴先生书法与乐先生书法的另一不同之处,就是他的作品之间没有让你无法预测的外在风貌上的巨大反差。吴先生作品的“这一件”与其他作品的不一样,是通过点画与结字的微妙变化实现的。这种变化,不仅产生了作品形态上的差异,也与作品的文字内容、情感表达相关联。

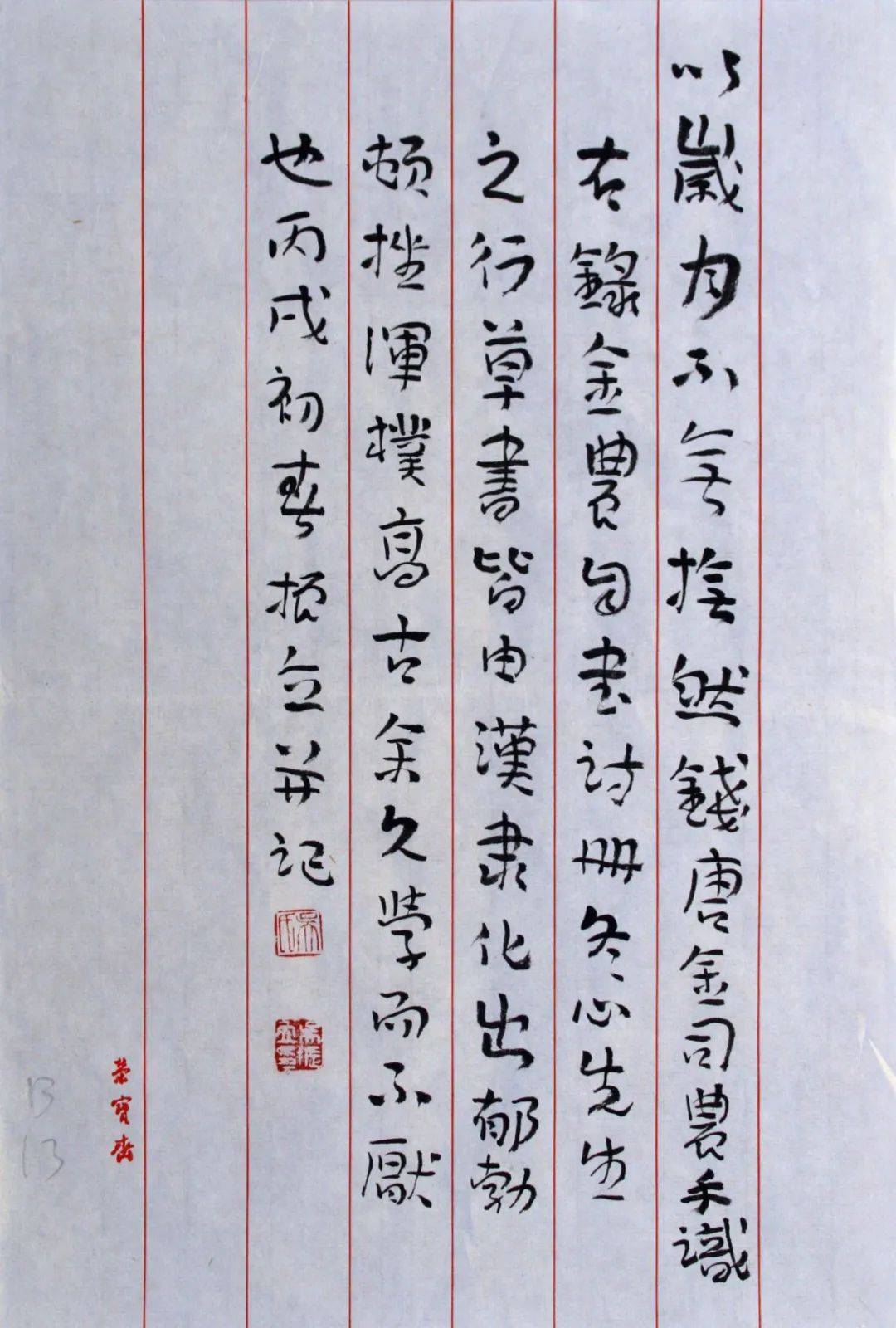

吴先生并不刻意追求风格上的不断“创新”,他的书风相对稳定,其变化是一个建立在逐渐丰厚积累上的、自然而然的缓慢进程。但吴先生绝不固步自封,绝不守旧。恰恰相反,对名利的淡泊,使吴先生可以持之以恒地执着追求自己的艺术理想,也使他成为一位当今难得的到了晚年还在求新求变且不断进步着的书家。只要浏览下他不同时期的作品,就可以得出这个结论。他近年的作品,个人风格愈加突出,内涵愈加丰富,也愈加烂漫、愈加自由、愈加深邃、愈加超脱,正在走向人书俱老的境界。我们有理由相信,这位在砚田辛勤耕耘付出了几乎整个人生的老人一定会收获更加丰硕的果实!