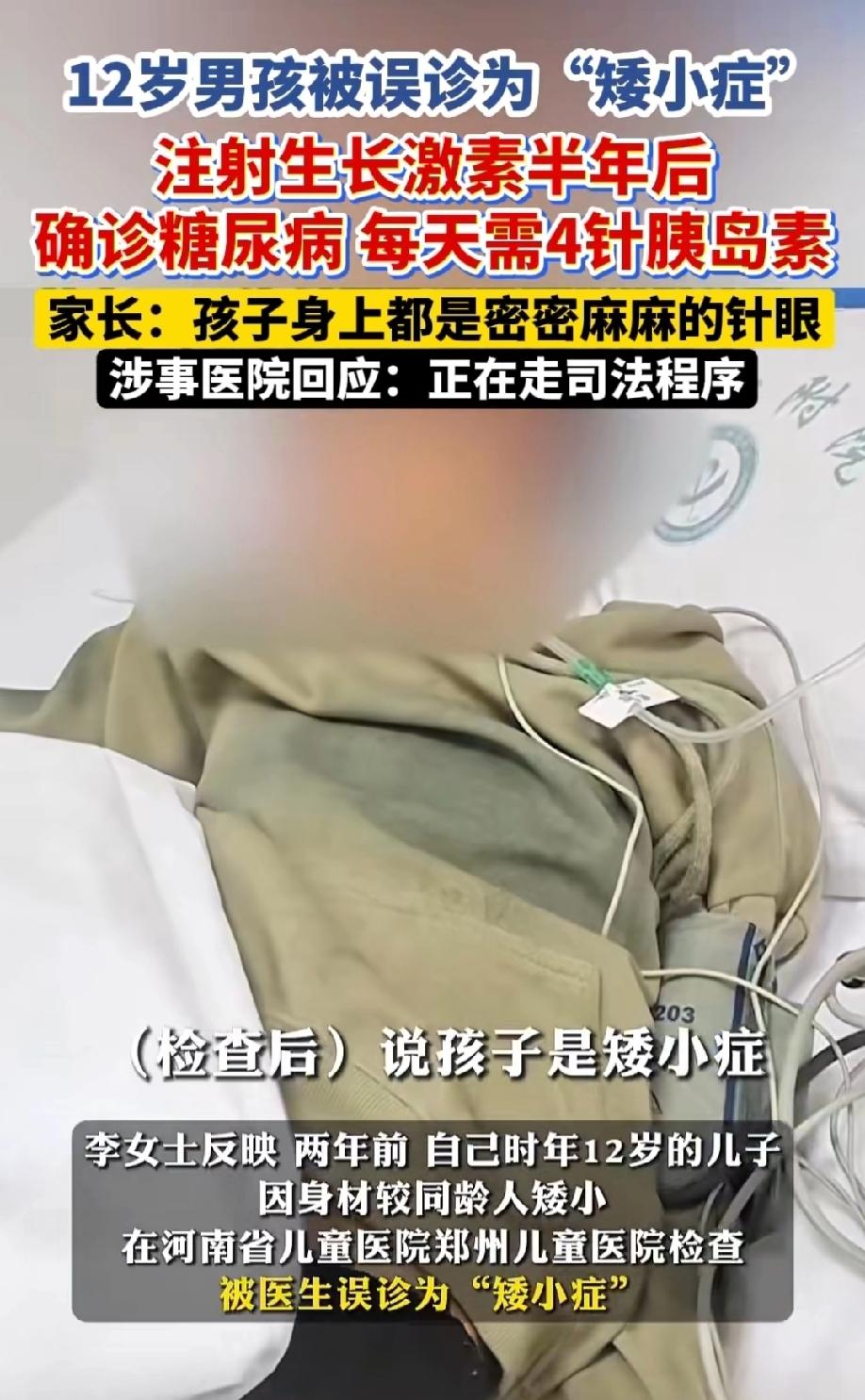

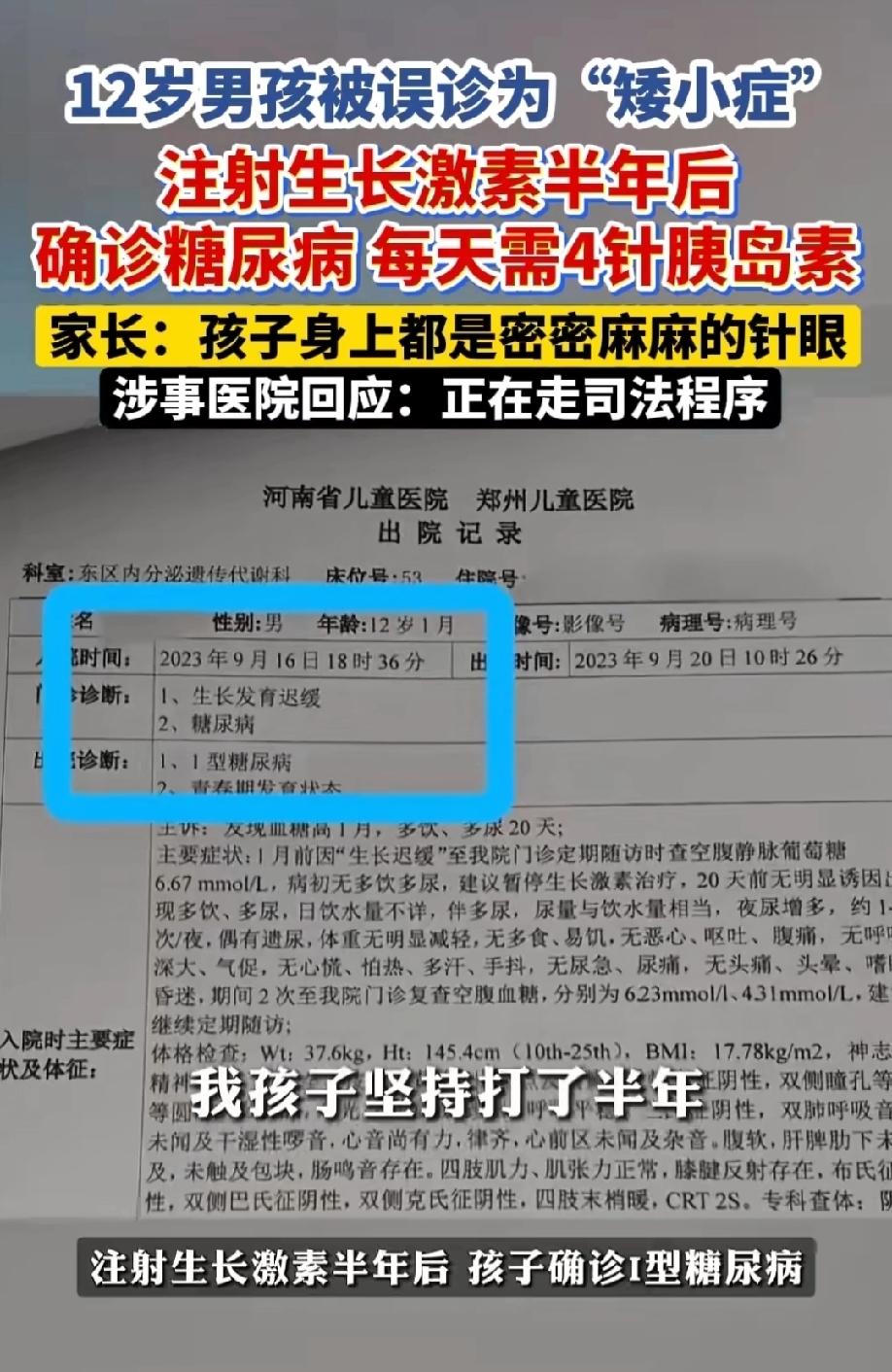

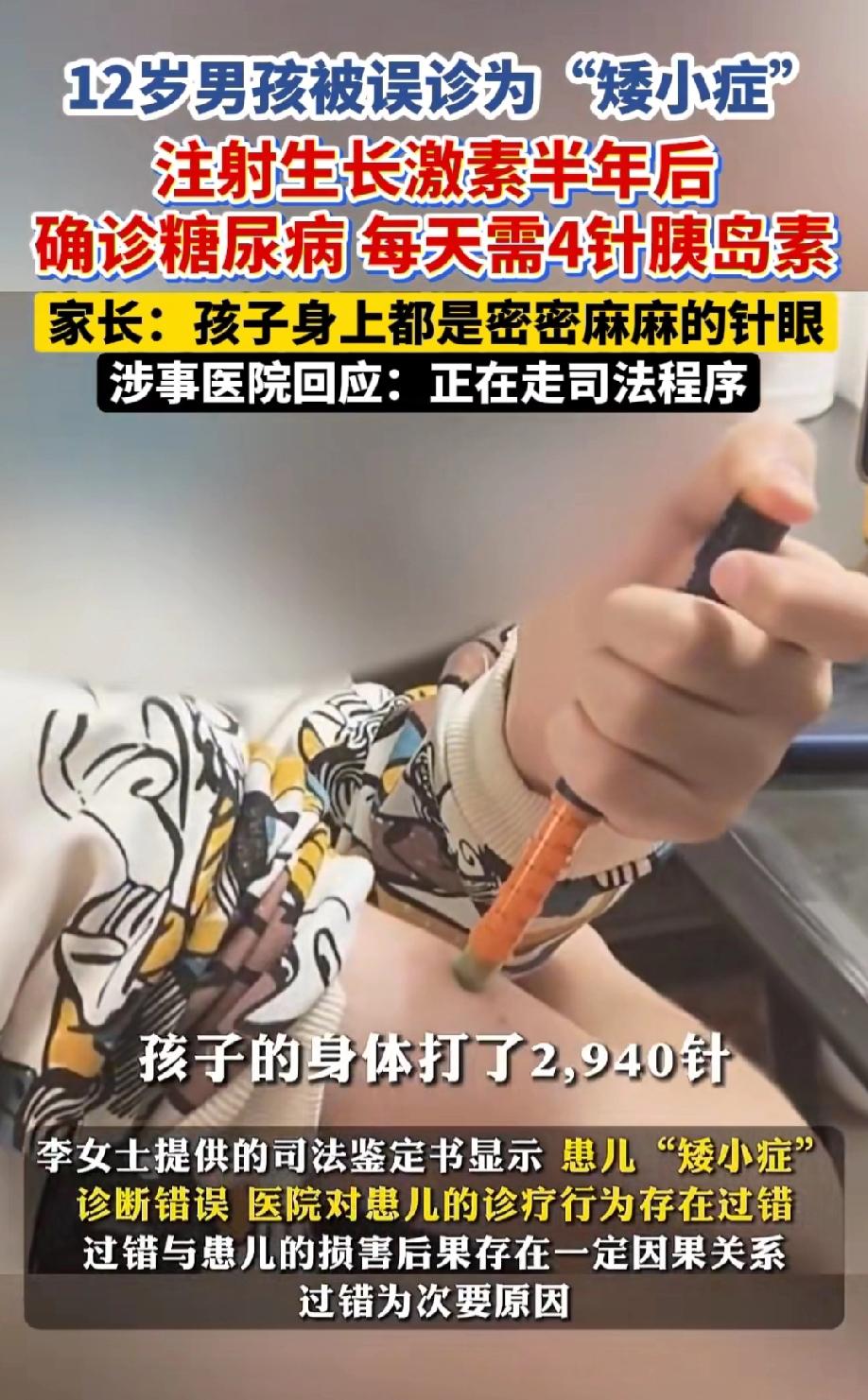

一句误诊就完了?河南郑州,女子觉得12岁的儿子比同龄人矮小,到医院一检查,被当事医生误诊为矮小症,还给孩子打了半年的生长素。不料,半年以后,儿子竟患上了Ⅰ型糖尿病,每天需要打4针胰岛素治疗。打了2940针,看着孩子身上数不清的针眼,女子心疼不已,把涉事医院告上法庭。 李女士看着儿子满身的针眼,想起两年前的决定,她的心里还像被针扎一样疼。 那年她的儿子刚满12岁,站在同龄人堆里明显矮一截。每次开家长会,看着儿子比同学低大半个头的样子,李女士的焦虑就止不住往上涌。 思来想去,李女士带着儿子去了当地一家医院检查,主要是想求个心安。 让她没想到的是,医生简单打量了孩子几眼,大概问了几句情况,就给出了结论:孩子是矮小症,最多只能长到1米68,得赶紧打生长素进行干预。 听到“矮小症”三个字,李女士脑子一下子懵了,想到儿子未来可能只有1米68的身高,更是慌了神。 看到医生说得特别肯定,李女士也不懂医学,为了孩子的成长,她没多犹豫,只能听从医生的安排,给儿子注射生长素。 接下来的半年里,每天给儿子打针成了李女士的固定任务。看着儿子强忍着打针不吭声的样子,她心里又疼又盼,只盼着药效赶紧显现,儿子能快点长高。 可让她始料未及的是,身高没见明显变化,孩子却先出现了异常。 儿子总喊着口渴,喝水量比以前多了好几倍,体重却悄悄降了不少。 一开始李女士以为这是打生长素的正常反应,没太在意,直到孩子说头晕乏力,她才赶紧带他去医院复查。 检查结果出来的那一刻,李女士如遭雷击:儿子的血糖值直线飙升,最终被确诊为Ⅰ型糖尿病。 更害怕的是,这种病需要终身依赖胰岛素治疗,每天都得按时打针控制血糖。 从那以后,李女士的儿子不仅要承受疾病的折磨,还要每天面对4针胰岛素。 如今两年过去,孩子已经打了2940针,身上上布满了密密麻麻的针眼,旧的还没消,新的又添上。 李女士每次给儿子打针,她都疼在心里,忍不住掉眼泪。 本来只是想让儿子长高,现在却要一辈子打针,她真是后悔死了当初的决定。 为了给儿子讨个说法,李女士申请了司法鉴定。 鉴定结果明确显示,患儿的“矮小症”属于诊断错误,涉事医院的诊疗行为存在过错,需承担次要责任。 拿着这份鉴定书,李女士将医院告上了法庭,希望能为儿子争取应有的赔偿,也让更多家长避免遭遇类似的情况。 面对起诉,涉事医院表示目前正走法律程序,会尊重法院的判决结果,依法承担相应的法律责任。 李女士最希望的,是儿子的病情能得到有效控制,未来能少受点罪,她想让孩子健康成长。 作为母亲,李女士因担忧孩子身高而求医,初衷是为孩子好,这份焦虑与期盼贴合天下父母的爱子之心,无可厚非。 但医生仅凭简单观察就确诊“矮小症”,忽视严谨检查,草率建议注射生长素,既违背了医者审慎行医的职业情理,也辜负了家长的信任。 孩子本无大碍,却因误诊患上终身依赖胰岛素的糖尿病,两年承受2940针的痛苦,身心创伤难以弥补,这对孩子和家庭都是不可逆的伤害。 《民法典》第一千二百一十八条规定,患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构或者其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任。 司法鉴定已明确医院对患儿“矮小症”的诊断存在错误,且诊疗行为存在过错。 医生未通过严谨检查就草率确诊并建议注射生长素,违背了诊疗规范和医务人员的注意义务,属于典型的过错诊疗行为。 患儿原本无矮小症,却因该误诊接受半年激素治疗,并诱发Ⅰ型糖尿病,终身依赖胰岛素,诊疗过错与损害后果之间存在直接因果关系,故医院需要承担相应的民事赔偿责任。 《最高人民法院关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定,医疗损害鉴定可包含“患者损伤残疾程度”“护理期、休息期、营养期”等专门性问题,为赔偿范围提供依据。 患儿确诊Ⅰ型糖尿病后,两年内已注射2940针胰岛素,且需终身治疗,属于持续性、永久性损害。 李女士可向医院主张的赔偿范围,包括但不限于生长素治疗及糖尿病诊疗的医疗费、后续终身胰岛素费用、护理费、营养费,以及患儿因终身患病产生的残疾赔偿金、精神损害抚慰金等。 但是,司法鉴定意见显示,医院承担次要责任的,只能对上述合理损失按比例予以赔偿,其余的损失还需要李女士来负担。 医者当以仁心为先,家长也需多份审慎,唯有双方共同坚守对生命健康的敬畏,才能避免此类悲剧重演。

评论列表