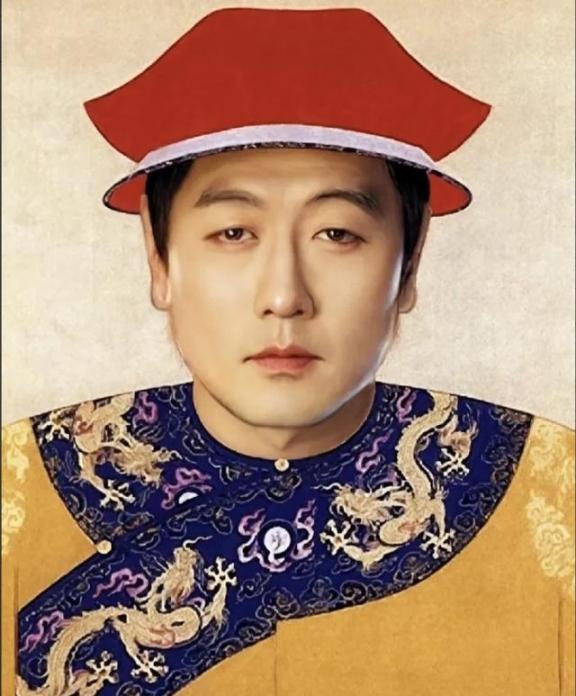

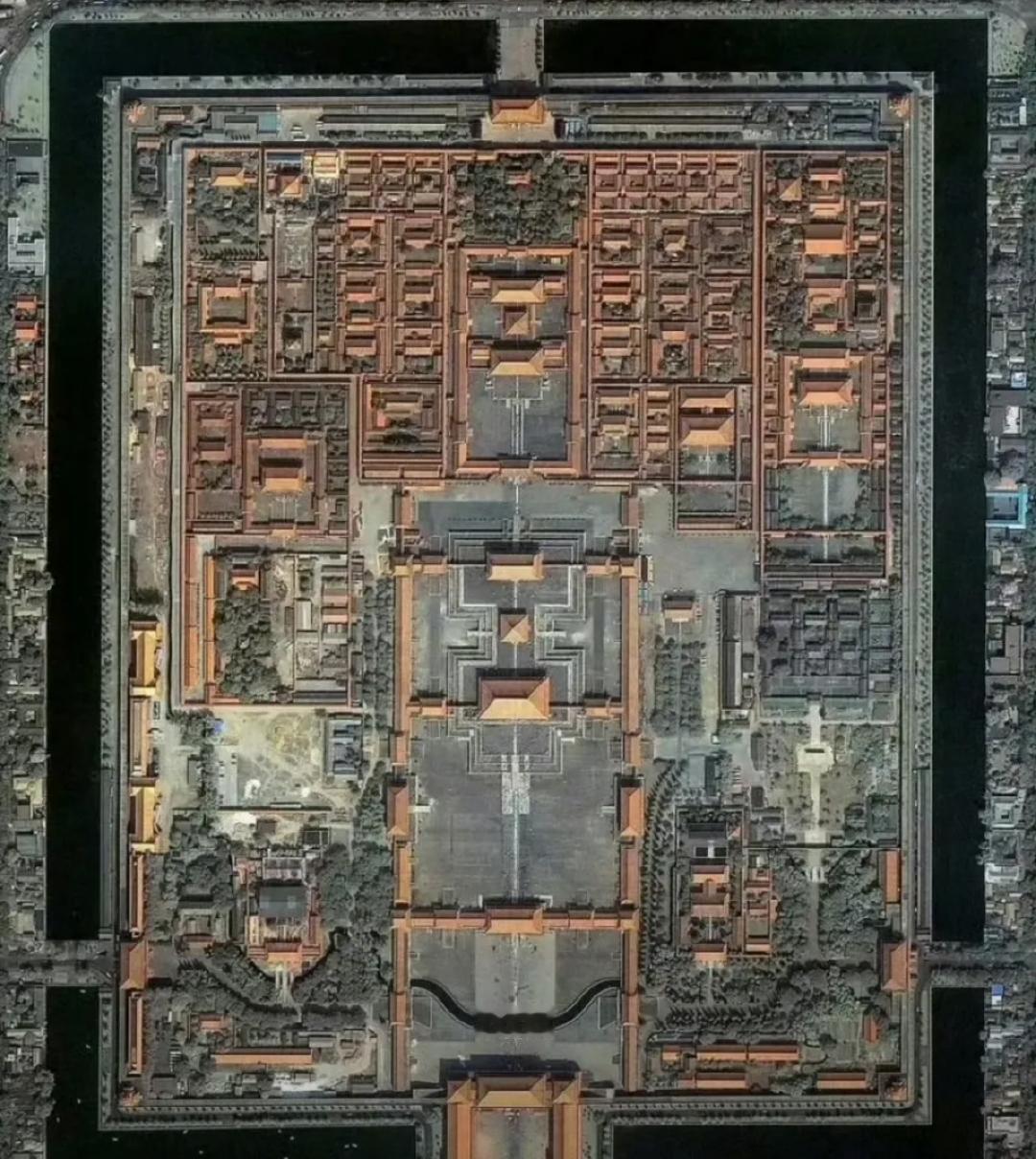

1956年,在郭沫若、吴晗的强烈要求下,国家同意了挖掘万历皇帝的陵墓,在打开棺材后,出万历皇帝的龙袍遇见空气后,慢慢变黑,珍贵文物也受到了伤害,自此以后,国家再也没有主动发掘帝王墓。 千年地下,一袭龙袍承载着皇朝荣光,却在空气轻触间悄然黯淡。1956年,这座定陵地宫的门扉开启,本是为探寻历史真相,谁知竟酿成文物永失的痛惜?那件金丝绣龙的衮服,为何一遇现代目光就化作灰烬? 新中国成立之初,百业待兴,文化事业却如春笋般破土。广大知识分子响应号召,投身社会主义建设,考古工作成了传承中华文明的重要一环。那时候,国家正大力恢复文物部门,成立中国科学院考古研究所,鼓励科学发掘来丰富历史研究。郭沫若作为科学院院长,长期钻研古史,对明代文物情有独钟。他和吴晗这两位学者,专攻明朝制度和宫廷遗存,常在学术会上谈起帝王陵寝的潜在价值。吴晗研究明史多年,觉得定陵里头可能藏着补史书的实物证据,比如皇家服饰和礼器,能让老百姓更直观地了解封建王朝的模样。 1956年春,他们联名向国务院提交报告,列出发掘的必要性:一是填补明陵内部结构的空白,二是为博物馆添置展品,三是为教育群众提供素材。报告写得详实,强调操作要谨慎,符合国家文物政策。经文化部审核和领导同志批示,国家批准了这项试点工程。定陵选作对象,因为它是明十三陵中规模较大的一座,建于万历十二年至十八年,耗时六年,陵园占地宽广,外围有高墙护卫。考古队迅速组建,成员多是地质和历史专业出身,设备虽简单,但大家带着满腔热情,准备用科学方法揭开尘封的面纱。 发掘从1956年6月启动,队伍先在陵前明楼周边布网勘探。昌平天寿山脚下,地势起伏,队员们用基本工具清除表土,逐步锁定入口。宝城东侧的塌陷砖缝成了线索,经过一年多清理,陵道渐渐现形。这条通道长约80米,宽3米,两壁青石砌就,设计隐秘严密。1957年夏,石门终于暴露,高近3米,重逾数十吨。推开后,地宫内部布局清晰:前殿祭器,中殿空荡,后殿三棺并列。皇帝棺居中,两侧为孝靖皇后和孝定皇后棺椁,周遭散落金银瓷器,总出土文物逾3000件。 开启棺椁是关键步骤。皇帝棺长2.5米,漆黑楠木雕龙凤。盖子移开,棺内朱翊钧遗体裹丝帛,胸前叠放龙袍,金丝五爪龙纹精致,红绫底鲜亮。皇后棺中凤冠珠翠,陪葬玉佩瓷瓶一应俱全。本以为这是重大收获,谁知空气涌入后,问题接踵而至。龙袍暴露没多久,绯红颜色渐转暗沉,金线边缘脆化,丝缕卷曲成黑褐。氧化反应迅猛,半小时内袍面模糊,工艺细节尽失。皇后凤袍同样变质,绸缎发霉,饰边脱落。其他丝织品如帛巾带子,全都遭殃,堆在临时库房里进一步腐烂。那库房简陋,雨天漏水,霉菌滋生,让本就脆弱的织物雪上加霜。 这次损伤根源在于当时技术短板。新中国考古起步晚,保护手段多靠手工包裹和蜡纸密封,远赶不上氧化速度。地宫封闭千年,内部缺氧干燥,一开就等于把文物扔进“新鲜空气”的陷阱。郭沫若和吴晗推动发掘时,考虑了学术收益,却低估了风险。出土后,遗骨暴露也成难题。为防腐烂,1958年决定焚烧处理,骨灰存档。这虽是无奈之举,但断了后世人体研究的路子。整个过程虽获瓷器金冠等硬质文物,但丝织类的损失最重,那些失传的緙丝技法,就此随袍子烟消云散。 定陵的教训来得及时,也来得深刻。文物局迅速总结,郑振铎等同志向国务院上报,指出发掘须以保护为先。1958年,国家出台规定:帝王陵寝不开挖,除非有万全技术保障。从此,考古转向非侵入式方法,如地面雷达和遥感探测,避免重蹈覆辙。这政策一出,全国文物系统都松了口气。大家明白,历史不是挖出来就完事,得留着给子孙看。定陵虽损,但它逼着技术进步,后来真空包装和化学稳定剂陆续上马,中国考古水平稳步提升。 回想起来,这事接地气得很。就像自家老屋翻新,本想亮堂堂,结果一拆墙,旧家具就散架了。郭沫若他们出发点是为国争光,可现实总有弯路。新中国走过的每步,都在积累经验。定陵不光是考古界的“疤”,更是文化自信的镜子。它提醒我们,中华遗产是老祖宗的交代,守护好了,就能为强国建设添砖加瓦。