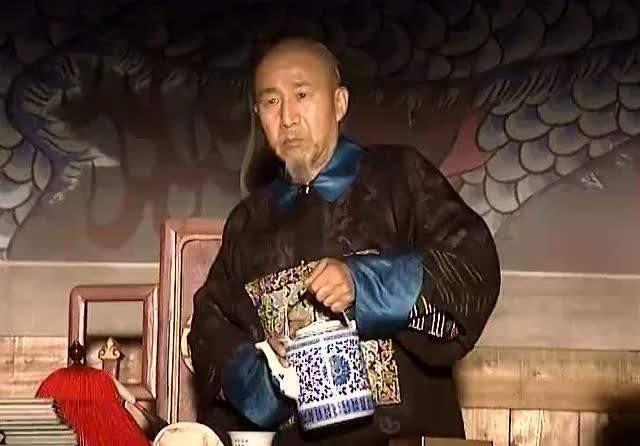

1682年,姚启圣收复台湾,忐忑进京面见康熙。他知道此次前去必死无疑,但一直痛恨他的康熙却并未杀他,这是为何? 一个功劳卓著却被皇帝恨之入骨的大臣,立下收复台湾的不世奇功后,竟然怀着赴死的决心进京面圣。康熙帝心里想的是,等姚启圣完成任务后,就找个借口把他杀了。可最终这位刚烈不屈的功臣却意外保住了性命,这其中到底有何玄机? 说起姚启圣这个人,确实是个让人琢磨不透的角色。据史书记载,姚启圣字熙止,时浙江绍兴人,生于1624年,从小就不是那种安分守己的读书人。他身材高大,膂力过人,性情豪爽,颇有古代侠客风范。 这人年轻时就特别有个性,清军刚占领江南的时候,他跑到通州游历,结果被当地土豪恶霸给欺负了。一般人遇到这种事可能就忍了,但姚启圣不干,直接投靠了清兵,当上通州知州后第一件事就是把那个土豪抓来活活打死,然后拍拍屁股就走人了。后来他在萧山又遇到清兵抢掠妇女的事,二话不说就把两个兵给杀了,救了人家闺女,自己却得亡命天涯。 姚启圣最开始是通过参军的形式投靠的,目的也很简单就是为了报仇。这种快意恩仇的做法,确实很有江湖味道,但也注定了他这辈子都不会是个让皇帝省心的臣子。 康熙二年,姚启圣考中了八旗乡试第一名,被派到广东香山当知县。到任后发现前任知县欠了几万两银子,姚启圣二话不说就自己掏钱给补上了。但他又犯了个毛病,擅自开放海禁和澳门通商,结果被弹劾革职,差点掉脑袋。 三藩之乱爆发后,姚启圣算是找到了用武之地。他散尽家财招募乡勇,跑到康亲王杰书那里效力,凭着过人的军事才能屡立战功。特别是劝降耿精忠这事,让他一下子升到了福建布政使的位置。康熙十七年又升任福建总督,开始专门负责收复台湾的事。 说到康熙为什么恨姚启圣,这事确实有点复杂。姚启圣效忠的是大清,又不是康熙,换句话说,这个皇帝谁来做,对姚启圣来说都一样,这种态度肯定让康熙很不爽。再加上康熙帝对姚启圣大骂”朕在心里已经杀了你一千次了!“并且还说他知道姚启圣即使跪在康熙帝面前,心里也还是看不起他的。 姚启圣在收复台湾这事上确实立了大功。他实行”剿抚并用”的策略,一边组织军事攻势,一边积极招抚郑氏部属,在漳州设置”修来馆”专门招降,先后有近五万人投诚。康熙十九年,他指挥分兵七路合击,连破十九座营寨,还派军队攻下了金门、厦门,把郑经逼得只能龟缩台湾。 康熙二十一年郑经一死,明郑内讧,姚启圣立马上书请求出兵。他举荐施琅当水师提督,自己负责后勤保障,调兵制器,捐造船只。康熙二十二年六月,施琅出征澎湖,姚启圣派了三千精兵配合。到了八月,郑氏政权就正式投降了。 康熙帝在当年决定让姚启圣去收复台湾的时候,其实心里是极不情愿的。但当时的情况是,康熙帝身边实在没有更合适的人选,只能让姚启圣去担这个重任。而且康熙确实打算事成之后就除掉他。 但姚启圣也不是傻子,他深知皇帝的心思,知道自己功高震主的危险。所以当康熙问他想要什么奖赏时,姚启圣很聪明地说自己年纪大了,想回家养老。这一招确实高明,既显示了自己没有野心,又给康熙一个台阶下。 当姚启圣在看到康熙后,却用几句话便打消了康熙想要除掉自己的心。康熙虽然恨他,但也不能明目张胆地杀功臣,毕竟这样会寒了其他大臣的心。 可惜的是,姚启圣的结局并不美好。收复台湾后,他不仅没得到什么封赏,反而被左都御史徐元文弹劾,列出了七条大罪。施琅为了抢功,还落井下石,说姚启圣支援不及时。康熙得讯后未显哀伤,亦未赐予谥号,甚至还有人要追缴他欠朝廷的四万多两银子。 康熙二十二年年底,姚启圣在福州病逝,享年六十岁。这位为收复台湾立下汗马功劳的功臣,死后连谥号都没有,家里穷得连下葬的钱都没有。康熙虽然最后免了追债,但对于姚启圣的死也没表现出什么哀伤。 其实仔细想想,康熙没杀姚启圣主要还是因为时机不对。刚收复台湾就杀功臣,确实说不过去。再加上姚启圣主动请辞,态度摆得很低,康熙也就没必要赶尽杀绝了。但从后来的种种表现看,康熙对姚启圣确实没什么好感,甚至可以说是有些厌恶的。 姚启圣的故事告诉我们,在专制社会里,光有才能和功劳是不够的,还得会做人会说话。你们觉得康熙当时如果真杀了姚启圣,会对清朝产生什么影响?欢迎在评论区聊聊你们的看法。