日月经天: 长安洛阳各安其位, 共谋发展方为正道 长安不必担心洛阳的宣传叙事能撼动其根基,就像月亮的清辉,永远不及太阳的普照之势。历史终归是历史,谁也无法改写既定的定调。洛阳亦不必执着于与长安比拼“辉煌量级”,深挖自身独有的闪光点,远比争抢历史的闪耀点更具现实意义。 丝绸之路的起点之争曾沸沸扬扬,可首届中亚峰会最终落户西安,中欧班列的开行数量、货运量等核心指标,西安长期在全国遥遥领先——现实实力早已为历史叙事写下最有力的注脚。“宅兹中国”的名号争来辩去,何尊真品终究藏于宝鸡,其考古遗址公园也在紧锣密鼓建设中,争议从未改变文物的归属与历史的真相。韩愈笔下“天街小雨润如酥”的盛景,即便多地争抢“天街”之名,也改变不了历史的本原,徒增无谓的口舌之争。所谓“华夏第一王朝”“天下之中”的头衔,再响亮也抵不过一座985高校的人才虹吸效应,抵不过国家授时中心那精准到纳秒的科技硬实力。可见,差异化宣传自身历史,比陷入无意义的争抢更有价值,两座城市携手共谋发展,才是颠扑不破的硬道理。 长安的历史叙事,本就如太阳高悬苍穹,以周秦汉唐的巅峰气象、万国来朝的恢弘格局,铸就了华夏文明最耀眼的辉煌象征。这份荣光,是秦扫六合的雄图、汉拓西域的壮举、唐纳四海的包容共同浇筑的结果。从镐京礼乐初兴到咸阳霸业奠基,从未央宫丝路开篇到大明宫盛世华章,长安的每一段历史都标注着“顶级”二字,是中华民族“突破与巅峰”精神的具象化体现。这种“大一统+全球化”的强叙事,通过正史记载、唐诗咏叹、遗址遗存,早已深深镌刻在民族文化基因中,成为不可撼动的历史符号。洛阳的叙事则似月亮清辉,虽温润绵长,却终究难及太阳的普照之势。这并非主观评判,而是历史沉淀的必然——长安绑定的大一统巅峰王朝、全球中心定位,是洛阳从未具备的核心基因,谁也无法改写这份历史定调。 历史的走向,早已为两座城市刻下不可磨灭的印记。洛阳的历史虽跨越多朝,却始终缺少长安那样集中的巅峰叙事。它是夏商文明的萌芽地、东周礼乐的传承地、魏晋风雅的聚集地,更多承担着“文脉延续”“区域枢纽”的角色。其叙事分散于礼乐制度、宗教传播、漕运补给等多个维度,缺少“万国来朝”“丝路开拓”那样震撼人心的全球级叙事。这种差异并非人为造成,而是王朝能级、地理区位、历史使命共同作用的结果,就像日月运行的轨迹,自有其不可更改的规律。 认清这份历史定调,对两座城市的文旅发展与城市建设都至关重要。长安无需担忧洛阳的宣传会动摇其核心地位,应继续深耕周秦汉唐的宏大叙事,以未央宫、大明宫遗址为载体,以丝绸之路、盛世风华为核心,打造“走进长安,就是触摸华夏巅峰”的文旅IP;同时依托科技、教育等现实优势,让历史荣光与现代实力相互赋能。这种格局,是历史赋予长安的独特优势,也是其他城市无法复制的核心竞争力。 洛阳亦不必执着于与长安比拼“辉煌量级”,更无需试图通过宣传改写历史认知。月亮的价值,不在于模仿太阳的光芒,而在于其清辉独有的温润与静谧。洛阳应放下执念,聚焦“华夏根脉”“文脉传承”的核心定位,深耕夏商文明起源、东周礼乐雅韵、魏晋风骨气度、释源佛教文化等差异化亮点,以龙门石窟的千年佛光、白马寺的晨钟暮鼓、神都夜宴的古风雅韵为依托,打造“走进洛阳,就是追溯文明根脉”的文旅体验。同时发力特色产业与民生建设,让文脉底蕴转化为实实在在的发展动能。 历史总归是历史,谁也无法改变长安作为“巅峰辉煌象征”的核心地位,正如谁也无法否认洛阳作为“文脉传承见证”的独特价值。两者并非相互竞争的对手,而是中华文明不可或缺的双璧。长安以其太阳般的强光,照亮了华夏文明的巅峰时刻;洛阳以其月亮般的清辉,守护着华夏文明的根脉传承。 不必计较洛阳的宣传是否能影响长安,更不必陷入“谁优谁劣”的争论。长安当继续打开周秦汉唐的宏大格局,彰显巅峰文明的雄浑气魄与现代实力;洛阳当在自身定位中深耕细作,绽放文脉传承的独特光彩与发展活力。日月经天,各有其道,两座城市各美其美、美美与共,方能共同谱写华夏文明传承与区域发展的璀璨篇章,让历史底蕴真正转化为惠及民生的发展成果。

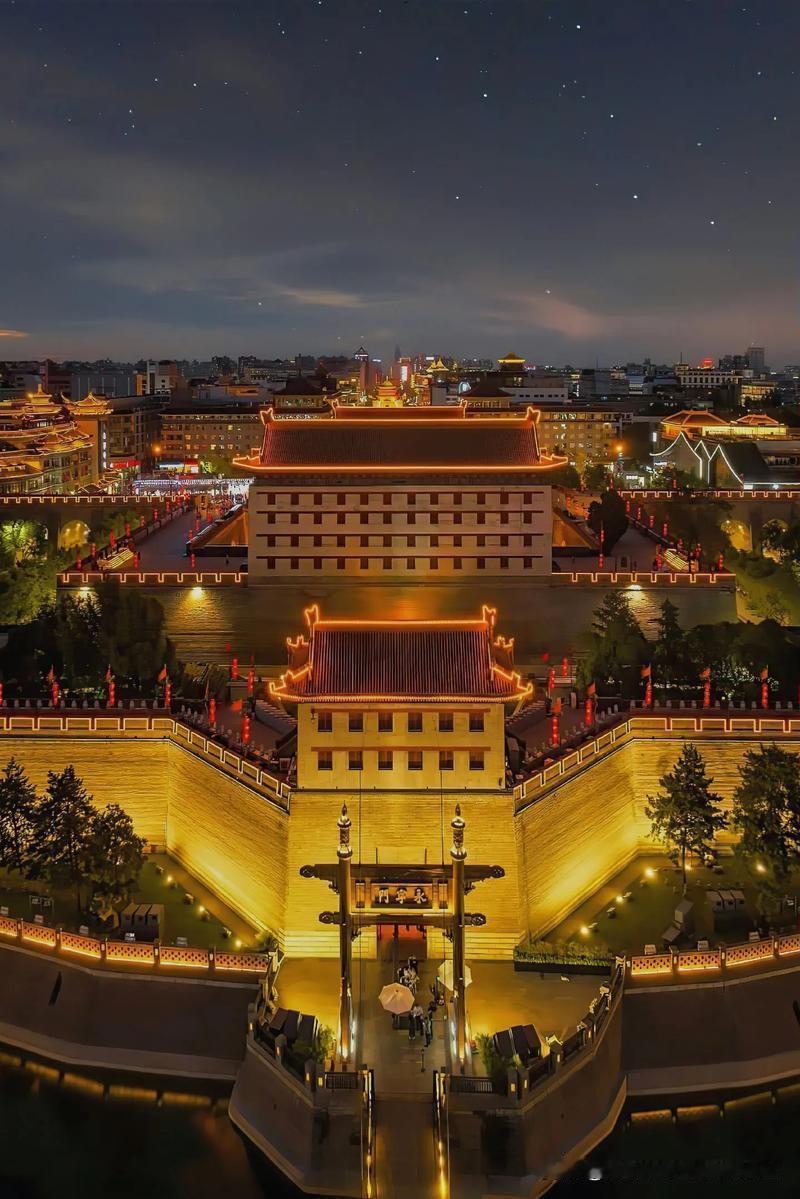

评论列表