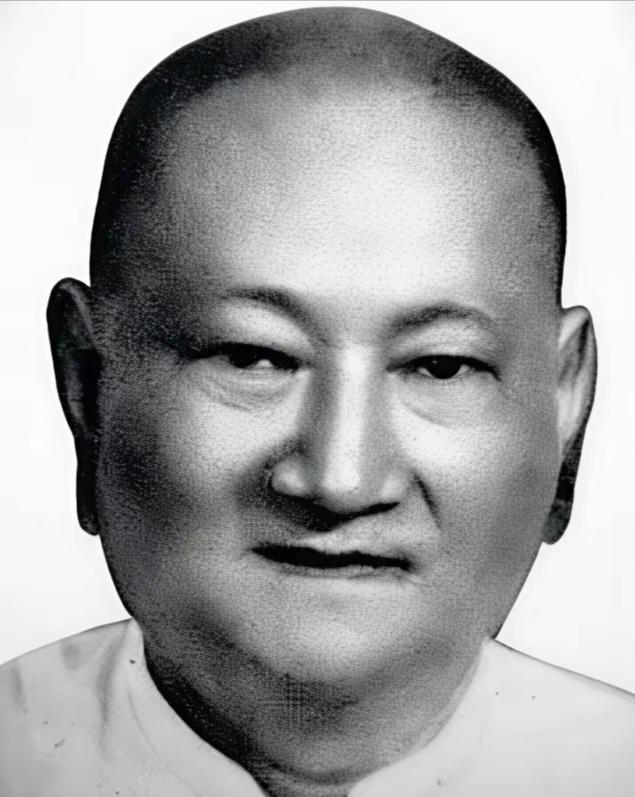

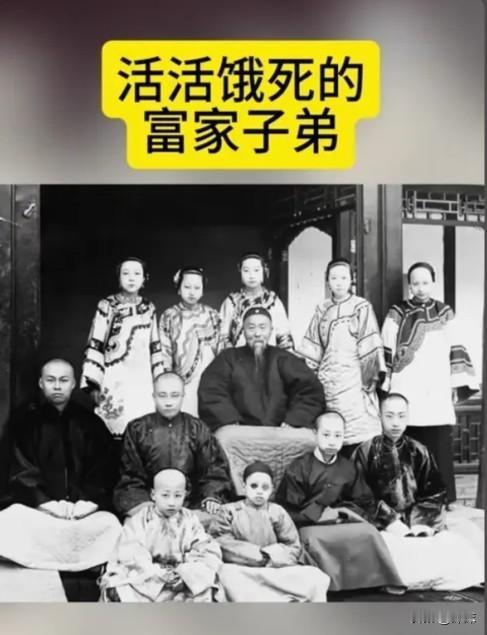

1949年,上海胜利后,我党准备清算青帮老大。助手问陈老总:“还有个叫顾竹轩的怎么处理?”没想到,陈老总摇摇头说:“这位大亨不能动!” 顾竹轩生于1886年江苏盐城的一个佃农家庭,贫苦出身,16岁随家人逃荒来到上海,起初不过是十六铺码头的苦力,每天十几个小时的体力活,月收入还不到两块大洋。 1905年,他进入虹口一家德国汽车行学徒,靠着超人的记忆和动手能力,他三年内就成了行里顶尖的修理师傅,还学会了德语。 德国老板克劳斯对他另眼相看,不但提拔他,还让他参与车行管理,1914年一战爆发,德国侨民纷纷撤离,克劳斯急着回国,顾竹轩用自己多年积攒的800块大洋盘下了车行。 到1920年,顾竹轩的汽车公司已经拥有80多辆出租车,垄断了上海三分之一的汽车运输市场。 那一年他又重金投资,在福州路建成了当时最豪华的天蟾舞台,这座能容纳2000人的大剧院,成为上海娱乐业的标杆。 青帮在上海滩的势力盘根错节,黄金荣、杜月笙、张啸林等人各自为王,顾竹轩虽然身为“通”字辈元老,资格比杜月笙还高一辈,但他更注重实业经营,与其他青帮大佬比起来,路数完全不同。 他以苏北同乡为核心打造“江北帮”,一度与黄金荣、杜月笙明争暗斗,却始终没有沦为纯粹的“黑老大”,甚至在黄金荣拉拢他时,他也能坚定拒绝。 顾竹轩的行事风格很有代表性,他不是靠拳头和狠劲儿,而是擅长用法律和规则保护自己。 最典型的例子,就是他曾因商业纠纷把英租界工部局告上英国法庭,竟然还赢了官司,这在当时的上海滩,绝对是个传奇,顾竹轩始终把自己定位为商人,而非纯粹的黑帮头目。 1932年一二八事变、1937年八一三事变期间,顾竹轩不仅亲自组织伤兵和难民救济,还动员保卫团支援前线。 更重要的是,他多次掩护中共地下党员和重要工厂负责人,协助运送药品和物资到苏北抗日根据地。 淞沪会战后,日伪当局邀他担任维持会长,他坚决拒绝,顶住了巨大的压力,冒险建立难民收容所。 这些年,顾竹轩不仅没有趁乱捞钱,反而冒着风险站在民族大义一边,1945年抗战胜利后,他更是将年仅15岁的幼子顾乃瑾送往延安参加新四军,被陈毅评价为“对革命的实质性支持”。 顾乃瑾后来成为解放军某部军官,这一举动让顾竹轩的政治立场得到了最有力的证明。 到了1949年上海解放,青帮大佬们的结局各不相同,黄金荣虽然年事已高,但因抗战期间表现消极,最终被公开示众。 杜月笙虽然早年也曾组织抗日,但后期消极应对,终究在香港落寞离世,张啸林则因公开投靠日伪,早早被军统暗杀。 唯有顾竹轩,直接被列为统战对象,不仅没有被清算,反而受到了特殊保护。 解放后,陈毅亲自前往天蟾舞台看望顾竹轩,明确表示“此人是我们的老朋友”。 上海市军管会的档案记载,顾竹轩因抗战期间“对人民事业有显著贡献”,被选为上海市参议员,成为青帮巨头中唯一能安度晚年的一位。这不仅是对其历史功绩的官方认可,也是当时统战政策的典型体现。 顾竹轩能获得如此待遇,除了个人选择外,还与当时上海的社会结构密不可分,解放初期,苏北籍劳工占上海人口40%以上,作为江北帮的核心人物,顾竹轩的稳定有助于整个城市的社会安定。 天蟾舞台、汽车公司等产业也被纳入“改造利用”,实现了平稳过渡,这是新政权在城市管理中“团结改造”思路的具体体现。 顾竹轩的晚年生活颇为平静。他作为特邀代表参加1949年上海市第一次各界人民代表会议,1953年,黄金荣曾因唐嘉鹏案诬告事件亲自向他道歉。 1956年,顾竹轩在上海病逝,享年70岁,他是青帮几大巨头中唯一善终者。 天蟾舞台也在1954年改制为国营剧场,至今仍是上海文化地标,见证了旧上海娱乐业向新文化的转型。 回头看顾竹轩的一生,他并非完人,但在历史关键节点上,始终能做出影响深远的选择。抗战期间,他选择支持民族大义,甚至不惜家族利益。解放前后,他没有与反动势力为伍,而是积极配合新政权,展现了超越时代的政治预见。 当代学者认为,顾竹轩“以商人身份行爱国之实”,既不同于黄金荣的保守,也区别于杜月笙的投机。他送子参军的决断,既是个人情怀,也是政治智慧的体现。 他的结局,成为新中国对民族资产阶级“区别对待”的典型案例,陈毅说得很明白:“对历史人物要看大节,他在民族危亡时站对了队伍。” 历史的进步,总离不开那些在关键时刻做出正确抉择的人物,顾竹轩正是这种时代转型中的代表人物。 最终,他用行动证明,历史不会忘记那些在民族危难时挺身而出、在变局中顺应大势的人。他的善终,是个人抉择与历史洪流共同作用的结果,更是新中国统战政策与社会治理智慧的真实写照。 参考信源: 顾竹轩与天蟾舞台 2021-07-04 新民网