蔡孝乾叛变,吴石牺牲后,李克农还留了最后一张底牌!很多人都以为,蔡孝乾一叛变,吴石一牺牲,台湾的地下党就彻底断了线—连国民党自己都这么觉得,可他们不知道,李克农早留了最后一张底牌。 李克农不是一般的情报官。他是中国共产党隐蔽战线上的“特工之王”,从顾顺章叛变那一刻起,他就明白,在敌强我弱的情报战场上,任何单线赌注都是在玩命。 1948年前后,中共高层已基本判断国共内战的结局,但谁都清楚,台湾不会轻易回归。 这意味着,未来相当长一段时间里,台湾将成为一个极为复杂又极为关键的战略前沿。 李克农深知这一点,他做的不是简单派人过去收集情报,而是精心布下三条互不相干、相互之间没有交叉的独立情报网络,分别负责军事、组织和战略纵深。 吴石负责的是第一条线,这条线的核心在于掌握国民党军方的高层机密。以吴石的身份,他能接触到不少国防部和军政高层的会议内容。 他的潜伏,直接影响了中共中央对台湾军事动向的研判与部署。但也正因如此,一旦出事,打击也是致命的。 1950年,吴石遭到逮捕并牺牲,震动极大。国民党方面以为自己捉住了“最大的一条鱼”,内部甚至有人得意地预言“地下党已经玩完”。 紧接着,就是蔡孝乾的叛变。这场倒戈,被国民党运作成了一次“重大胜利”。蔡原本负责的是基层组织建设,属于第二条线。 他的供词和配合,确实造成了地下党在台湾的严重破坏,很多骨干人员被捕甚至牺牲。但问题在于,蔡虽然级别高,却对整体网络的认知是有限的。 他知道吴石,但不知道那第三条线,更不知道于非和萧明华。李克农的布局之精妙,就在于此:他从一开始就没打算把所有鸡蛋放在一个篮子里。 他设立的第三条线,完全绕开了党的组织系统,直接由他本人指挥,甚至连中央某些部门都未必知晓详细情况。 这条线的存在,是为了应对最坏的局面。哪怕全部网络被摧毁,还有一根线在悄无声息中继续运作,等待反攻的机会。 于非和萧明华是这条线的骨干。他们表面身份极为普通,一个是文化界的编辑,一个是普通职员,但他们的情报素养极高,行事极为谨慎。 他们不参与任何党的组织活动,不与其他地下党接触,甚至连信件往来都采用极其严密的方式。 多年后,有台湾学者研究这段历史时惊讶地发现,即便是吴石牺牲、蔡孝乾叛变,台湾情报工作组依然保持了极低频率但高质量的情报传输。 这正是李克农的高明之处,他不是只考虑当下的成果,而是为未来做长期的安全缓冲。 1950年代初期,台湾局势极其紧张,国民党内部对“地下党已被肃清”的判断让他们松了一口气,也让他们进一步放松了对某些“非核心圈层”的警惕。 这反而给了李克农留下的这张底牌更多的活动空间。于非和萧明华在这样的缝隙中,持续为大陆传送情报,虽然数量不大,但质量极高,其中不乏关于美台军事合作的核心信息。 很多年后,台湾学界开始重新审视那段历史时,不得不承认:蔡孝乾的叛变确实给地下党造成了重创,但“地下党彻底断线”的说法并不准确。 吴石的牺牲令人痛惜,但情报体系并未因此崩溃。真正让敌人放松警惕的,是他们自以为已经赢了。 李克农的那张底牌,正是藏在这种“自信”之后的阴影中。它没有大规模行动,也未曾引起轰动,但它一直存在,像一根针,扎在对手看不到的地方。 这段历史的复杂性,不仅在于人物的命运跌宕,更在于背后的战略智慧与制度设计。李克农所代表的,是一种极端冷静的情报思维。 他不依赖英雄主义,也不信任单点突破。他要的是系统性生存,是在最坏的情况下依然能保留一线生机的能力。这样的布局,不是靠热血完成的,是靠冷静、耐心和对人性的深刻洞察堆积出来的。 所以,蔡孝乾的背叛并没有断了线,吴石的牺牲也没有终结希望。真正让人肃然起敬的,是在一切都看似结束之后,还有人悄悄点燃了下一根火种。这,就是那张底牌存在的意义。 素材来源:李克农:从隐蔽战线走出的开国上将 2020-07-27 19:30·环球网

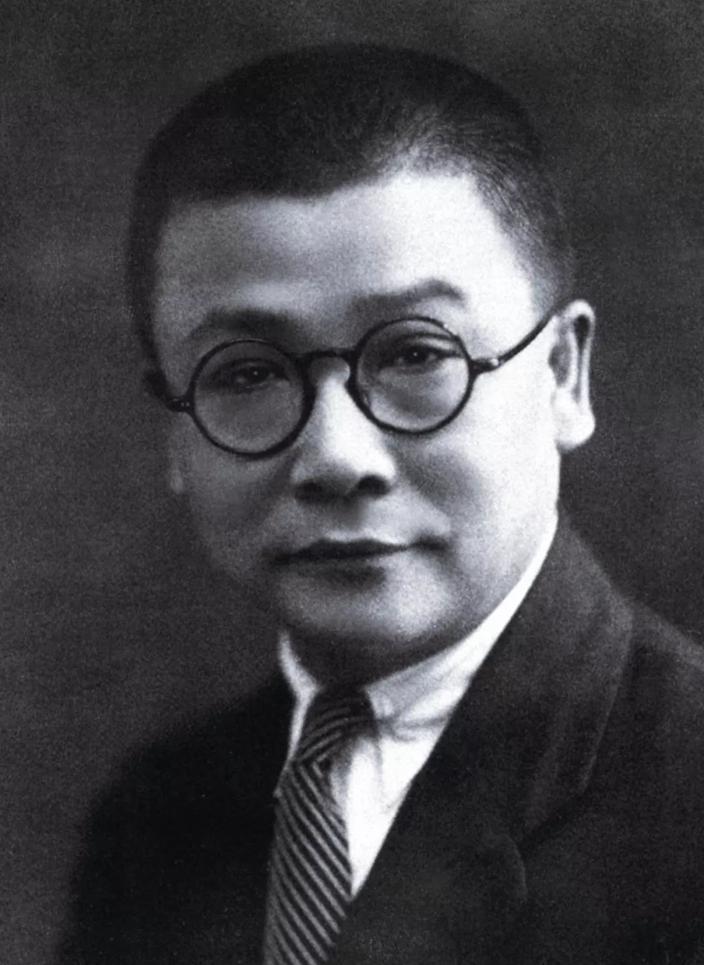

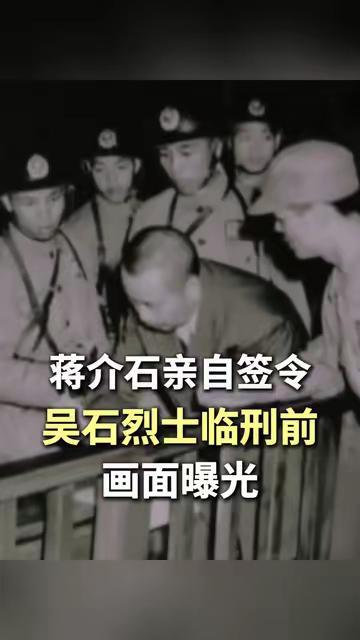

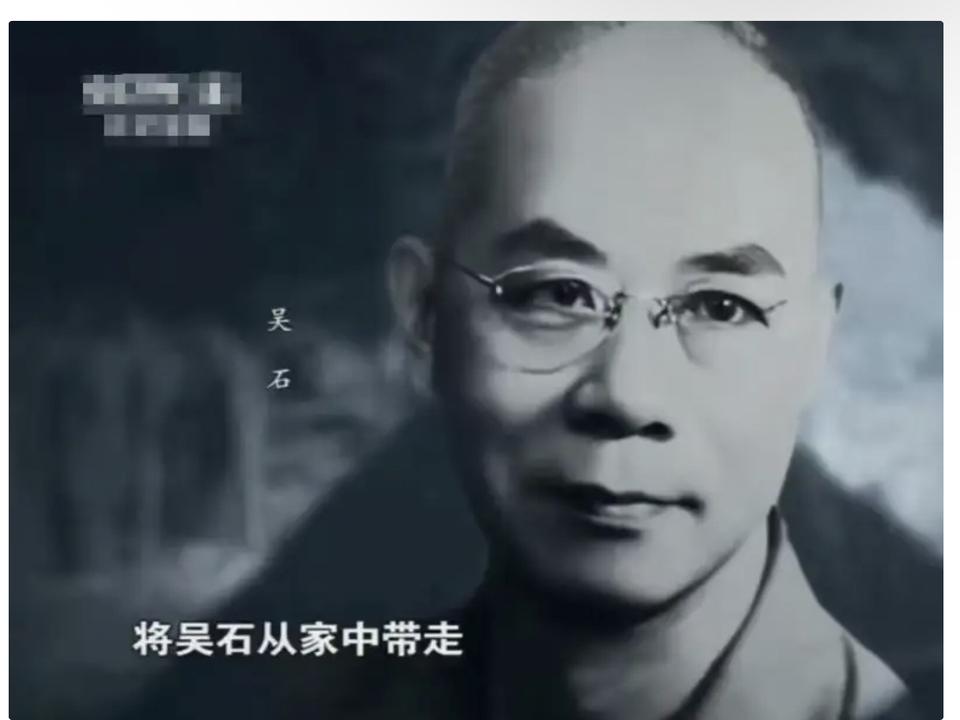

评论列表