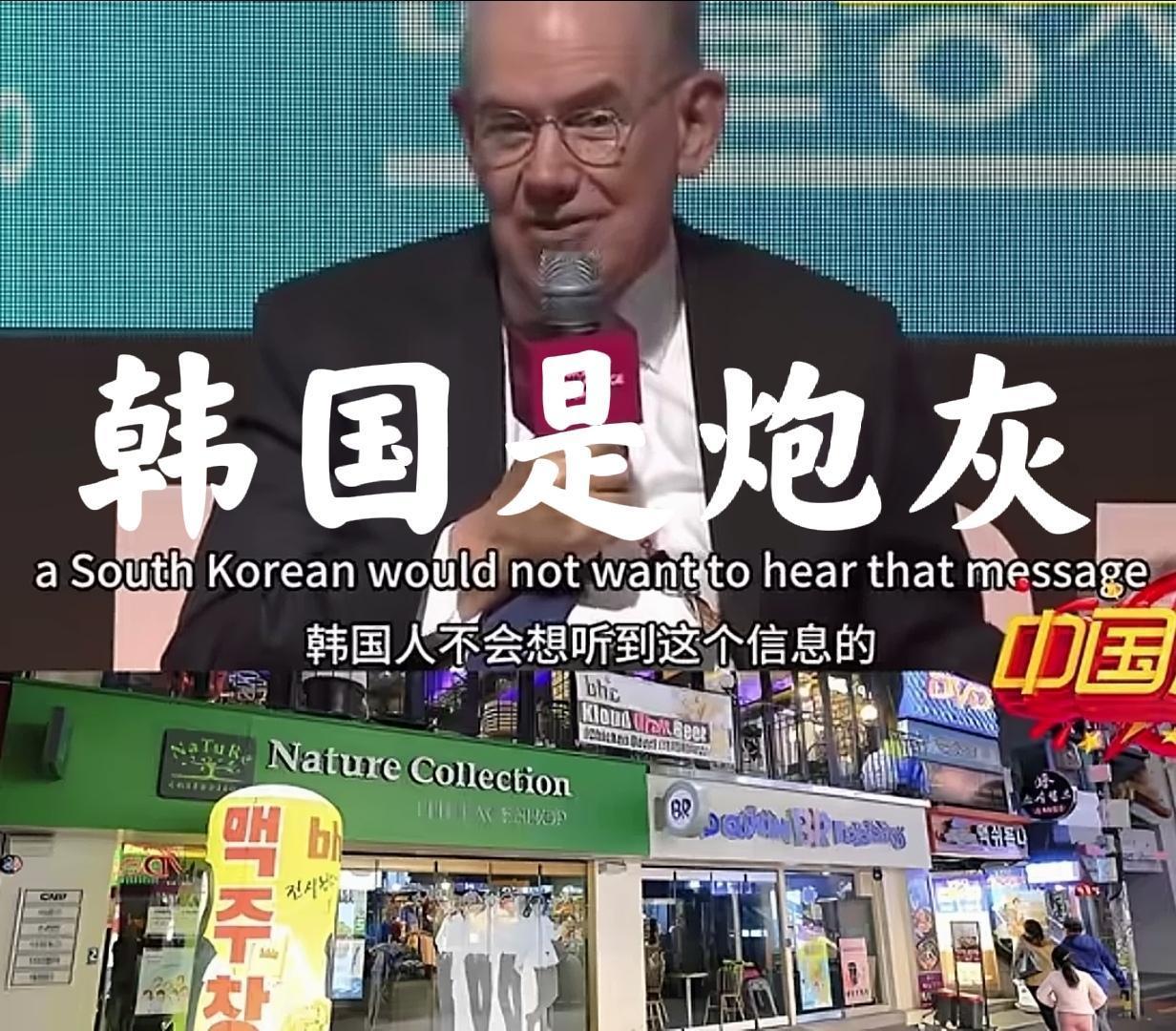

韩国为何讨厌中国?韩国教授一针见血地指出了根源所在,他表示:以前我们认为美国能够压制住中国。但如今中国正在崛起,在中美较量之中,中国并未处于下风。 说起韩国人对中国的态度,总有那么一股子说不清的别扭劲儿。不是全韩国人都这么想,但不少人,尤其是那些天天刷新闻的都市白领和政界人士,动不动就吐槽中国。韩国庆熙大学教授李哲最近在一次公开场合直戳要害,他点明这事儿的核心,就在于韩国人长久以来对中美力量对比的误判。过去,大家都觉得美国那艘航母一开过来,就能把中国摁住不让动弹。可现在,中国经济和科技一路高歌猛进,在跟美国的拉锯战里头,没掉链子,这让韩国人心里直打鼓。简单说,这不是单纯的文化摩擦或历史旧账,而是战略层面的慌张感在作祟。 韩国从上世纪末开始,就把经济命脉系在美国身上。冷战刚结束,美国主导亚太事务,韩国出口大半靠美日欧市场,中国那时还只是个廉价劳动力供应商。韩国企业像三星、现代那样,靠着技术优势在全球分羹。安全上,美韩同盟铁板一块,美国驻军、联合军演,韩国觉得后院稳当,中国威胁?不存在的。那时候,韩国舆论里,中国就是个追赶者,美国的制裁一出,北京就得服软。结果呢?这种认知像老黄历一样过时了。中国从2010年后,GDP增速稳健,基础设施建得飞起,高铁网、港口群让全球物流都绕不开。2023年数据看,中国对全球供应链的掌控力越来越强,韩国出口到中国的比例高达25%以上。这数字一摆,谁还敢说美国能轻松压制? 李哲教授的话不是空穴来风。看看中美较量这几年,美国推芯片禁令、实体清单,中国反手加大国产化投入,华为、中芯国际硬是扛住了。2024年,美国又拉着盟友搞“芯片四方联盟”,韩国三星被夹在中间,进退两难。韩国政府表面上跟进,但企业界私下直挠头:中国市场丢了,订单飞了,股价咋办?这种战略焦虑不是一天养成的。韩国智库报告显示,近五年,韩国人对中美博弈的担忧指数年年涨,2025年民调里,超过六成受访者觉得韩国外交得“两头讨好”。教授点出的根源,就在这儿:中国没被美国摁住,反而在电动车、电池、5G这些韩国强项上咬得死紧。韩国人过去觉得安全靠美国,钱袋子靠中国,现在发现这俩越来越冲突,夹心饼干的滋味不好受。 经济层面,这焦虑最直观。韩国传统优势产业,本来是半导体、汽车、造船,可中国这些年追得太猛。拿电动车来说,韩国现代起亚一度全球领先,但比亚迪、宁德时代靠成本和规模,2024年市场份额直接超过去。韩国电池厂订单下滑,工人加班费都发愁。贸易数据摆在那,2023年中韩贸易额超3000亿美元,但韩国逆差在扩大。中国出口的廉价零部件,让韩国组装厂成本降不下来,竞争力弱了。企业高管在财报会上直摇头:以前中国是下游,现在反过来抢饭碗了。这不是阴谋论,而是市场规律。中国加入WTO后,学得快,规模大,韩国小本经营,哪扛得住? 再看萨德事件,这事儿到现在还像根刺。2016年,韩国在星州高尔夫球场部署美国萨德反导系统,名义上是防朝鲜导弹,实际雷达覆盖中国东北,触了北京的红线。中国没动武,而是用经济手段回应:旅游禁令、韩剧下架、集团游取消。韩国旅游业雪上加霜,明洞街头游客少了八成,化妆品店、便利店库存积压。乐天集团那家球场直接成靶子,北京封杀其线上商城,韩国零售业损失上百亿韩元。官方数据,2017年韩国对华出口跌了8%,化妆品、娱乐产品首当其冲。民众一看,钱包瘪了,怪谁?不少人就把账算到中国头上,觉得这是“经济胁迫”。其实,北京的回应是针对萨德部署的合法反制,韩国自己选的边儿站。可在韩国街谈巷议里,这成了“中国霸凌”的典型案例。2025年回看,萨德还在那儿,美国升级版来了,中国也没松口,韩国企业界还得咽着这口气。 说到底,韩国“讨厌”中国,不是天生厌恶,而是现实夹击。过去美国一家独大,韩国躺赢;现在中国站稳脚跟,中美平起平坐,韩国得重新算账。教授李哲的观点接地气:别总盯着对抗,合作空间大着呢。中国新能源技术,韩国芯片精密,联手能分全球蛋糕。2025年中韩贸易回暖,电动车联合研发项目落地,仁川港货轮忙碌。韩国企业开始醒悟,脱钩?成本翻倍,不划算。政府也推对话,首尔北京热线常开。长远看,跳出美国围堵叙事,中韩互利是王道。焦虑归焦虑,饭碗得保,韩国人骨子里务实,不会真跟钱过不去。