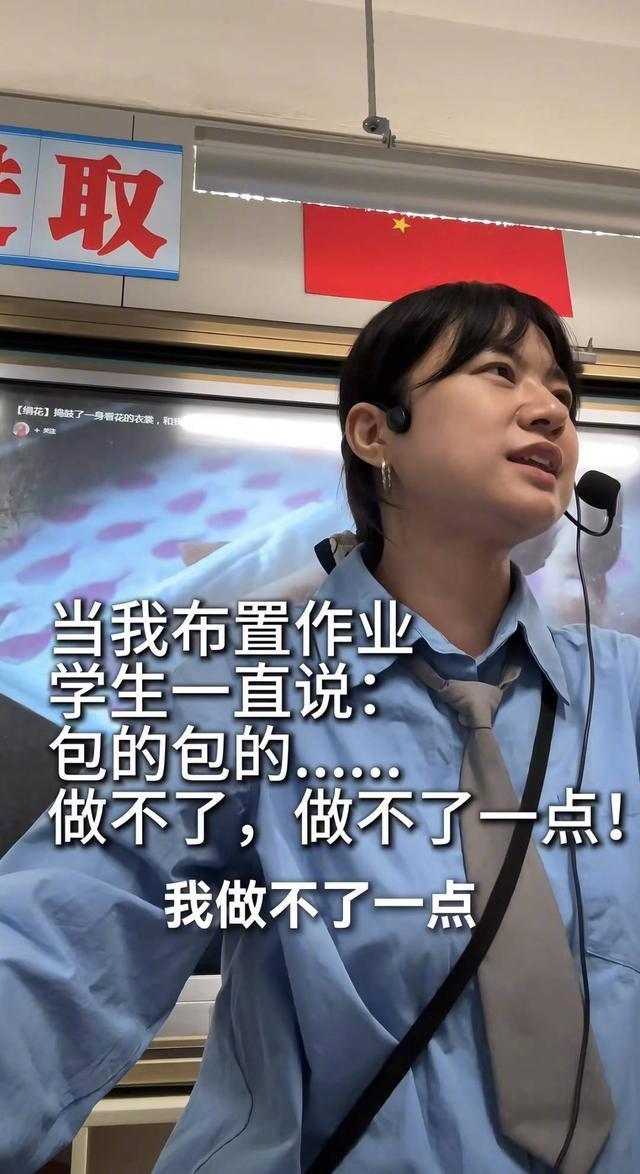

【抵制“网络烂梗”的语文老师刘小娟:当学生齐喊“包的”,我发起“语言保卫战”】据封面新闻报道:31岁的刘小娟没有想到,她随手拍的教学生抵制“网络烂梗”的视频,意外在全网火了。视频中,她站在讲台前,语气平和却坚定,对着台下四年级的学生说:“‘包的’(注:网络词语,大意为“保证”或“肯定”)‘666’(注:网络词语,大意为“称赞”)那种话……你脑子里其他的优美的、好的语言,都全部被覆盖了。”视频中,她没有发火,没有训斥,而是循循善诱。11月9日,这位来自江西九江的小学语文老师对封面新闻记者说,不要把“烂梗”当作洪水猛兽,家长要进行正面的引导和替代,与时俱进的同时守住语言表达底线,同时从源头输入优美的语言。“一场没有准备的即兴发挥”事实上,这已不是刘小娟第一次因为抵制“网络烂梗”走进公众视野。2023年4月,她以此为主题设计的班会视频片段也曾在网络走红,并在社交平台获得76万余点赞。“第一次真正意识到问题,是在六年级的作文本上。”刘小娟记得自己还在乡镇中学任教时,当时有学生描写战斗场景,本应是“一个转身反击”,却写成“我一个回首掏”。她盯着这几个字愣了半天,完全不懂什么意思,只能上网搜,才知道是游戏里的词。在课堂上,她第一次明确告诉学生,这样的表达不规范,作文里不能用。更让她感到揪心的是,手头这批从一年级带起的孩子。2022年,她从乡镇中学考到九江市区,接手这个班时,就发现了“网络烂梗”的苗头。2023年,班里孩子总说“芭比Q了”(注:网络用语,大意为“完蛋了”,曾被列入网络语言扁平化风险案例),还流行做“电摇手势”——一种游戏里嘲讽对手的动作,她在班上明令禁止后,甚至有学生躲在厕所里偷偷做。“我跟他们讲道理,好像效果并不太好。”于是,刘小娟干脆设计了一节主题班会,把“烂梗”的危害、区分方法做成趣味课件,没想到这堂课的视频火了,还有很多老师找她要课件,“我干脆放公众号上免费送,最后送出去2万多份,好多人说给孩子上了有用。我突然觉得,哪怕我只是一个普通的小学老师,但我做的事情很有意义。”今年学生上四年级,“烂梗”再次抬头。一次布置作业时,刘小娟问“词语能不能写”,学生齐声答“包的包的”;问“课文能不能背”,还是“包的包的”。直到她说“给运动员写份加油稿”,几个男孩直接说“写不了一点”,这让她既无奈又有点生气,“反复讲了还是继续存在”“他们好像不用思考,这些词就能代替所有表达”。但她没有放弃,而是调整心态,继续耐心引导学生,并且随手记录了下来,没想到在网上引发巨大反响。“完全都是即兴发挥,如果提前准备,反而不会那么随意。”她说。“‘烂梗’背后是家庭教育的缺失”为什么孩子容易沉迷“网络烂梗”?刘小娟给出答案:“因为它表达情绪太容易了。”她分析,学生使用“烂梗”大致有三种情形:一是跟风,自己也不知道什么意思,别人说我也说。二是觉得这样很酷,可以发泄情绪。最棘手的是第三种——脑子里除了这些梗,真的没有别的语言可以用了。这类学生往往不会阅读,家庭沟通也少,信息来源只有手机和同伴。刘小娟语气沉重,“‘烂梗’的背后,其实是家庭教育的缺失。”“面对‘烂梗’,不要把它当作洪水猛兽,家长要进行正面的引导和替代。”刘小娟提出两个关键点:一是与时俱进的同时守住语言表达底线,二是从源头上输入优美的语言。刘小娟回忆,女儿上幼儿园时,有天回家后也开始做“电摇手势”。“我说你在干嘛?在跳舞吗?女儿说不知道,看到班上有人做,我也跟着做。”她没有简单斥责,而是耐心解释这个动作的嘲讽含义,并教她改用大拇指表示赞赏。她还分享了一个培养女儿语言能力的小方法——记录“布言布语”。因为女儿叫布布,她专门建了一个备忘录,记录孩子说过的优美语句。“我是世界上最美丽的小女孩,因为我的心跳得很快”——当女儿说出这样诗意的语言,刘小娟会告诉她:“恭喜你又写了一首诗!”但她并不主张“一刀切”地禁止所有网络用语。“语言是有社交属性的,关键是看它是否带有恶意。”她举例,比如“唐”这个字,本来很美,有“大唐盛世”“唐人街”等美好含义,但有人却用“唐氏综合征”来嘲笑别人,这就是彻头彻尾的“烂梗”。她教给学生一个简单的辨别方法:如果你想说某句话,想想别人对你说是否感到舒服,不舒服就不要说。相比之下,像“包的”这种“热梗”,更多是一种生活化的诙谐表达。刘小娟的原则是:“‘烂梗’坚决不用、‘热梗’注意场合”。她不会干涉学生下课说“包的”,但强调在课堂、作业等场合,必须使用规范语言。“语言越匮乏,思想越匮乏。”她说,不能让孩子活在一个只有标签、没有细节的世界里。“流量像潮水,我还是那个石头”刘小娟的视频走红后,获得大量关注的同时,也伴随着争议。有人支持鼓励,也有人认为她小题大做,有点上纲上线,还有一部分人质疑她的普通话。面对批评和争议,她看得通透:“在网络上,很多时候人们看到的不是事情全貌,而是自己眼里的一些观点,就如同有些小孩子一样,也可能会跟风做一些事情。”她说,自己不会生气,也不会焦虑,就让这些讨论像流水一样冲刷过去就好了。现实中,她继续着繁忙的教学工作——备课、上课、开会、教研、家校沟通……“在学校的时间,不是上课就是开会,改作业都是挤出来的。”教师的本职工作外,刘小娟还有着“教育自媒体博主”的身份。自2023年1月7日发布第一条视频至今,她已坚持更新近三年。“那时停课在家,我突然觉得人生失去了方向。”她思考,自己已经考到了理想的学校,接下来呢?混日子吗?后来,她决定把备考教师的经验免费分享出去,没想到第一条视频播放量就达到40万,她震惊了:“我老家县城都没这么多人。”从此,她找到了“分享”的意义——分享带班经验、语文教学、家庭教育,甚至如何高效搞卫生、选班干部。“我想帮助班主任们更轻松,早点下班。”她笑着说。对于未来,她计划推出家庭教育系列内容。“我现在越来越发现学校教育做得再好都不如家庭,所有教育源头都在家庭教育。”她也希望继续通过自媒体“治病”——治愈害怕表达、在意他人评价的“心病”。谈及是否担心热度消退,刘小娟表现淡然,因为这不是她第一次在网络“爆火”。2023年3月,她一条用100元人民币教学生如何应对语言暴力的视频,获155万点赞,单条视频涨粉15万。如今,她已将心态调整如石头般稳定:“流量像潮水一样。潮水来了,我在潮水之中,潮水退了,我还是那个石头。”“不给自己预设未来”九年的教师生涯中,刘小娟从扎根乡镇中学五年,到以市区笔、面第一的成绩“上岸”教师编,对教育的理解也经历了三个阶段。“刚工作时,我觉得老师无所不能,可以改变孩子的一切。”刘小娟说,那时她在镇上学校,经常辅导孩子到深夜。“后来我发现,老师的能力其实很有限。很多问题能看到,但改变不了。”刘小娟说,那是她最无力的中间阶段。“但现在,我反而觉得老师可以做很多事。”她说,不是去“教”他们,而是活给他们看。她解释,所谓育人先育己,要教育别人的第一步是先教育自己。讲台是有能量的,你在讲台上释放的能量会被学生所接收。她引用一句出自《道德经》的古语:“行不言之教”,以身体力行而非言语教导的方式来传递道理。渐渐地,老师的自信、爱分享、坚持做热爱的事,也传导给了班上的同学。刘小娟告诉记者,班上有学生的父母为了帮助孩子锻炼身体,开设了健身类账号;有的孩子特别喜欢做手工,在网上分享自己的手工作品。她每次都会去学生家长那里给学生点赞,孩子也越来越自信。未来会一直做老师吗?“我不知道,也不预测”,刘小娟坦言,人生不设限,一切都是有趣的体验。做老师前,她做过记者、策划、房产销售等,“我是干一行爱一行,我能做的,就是当下认真陪你聊天,等下认真陪我女儿。未来?我不预设。”