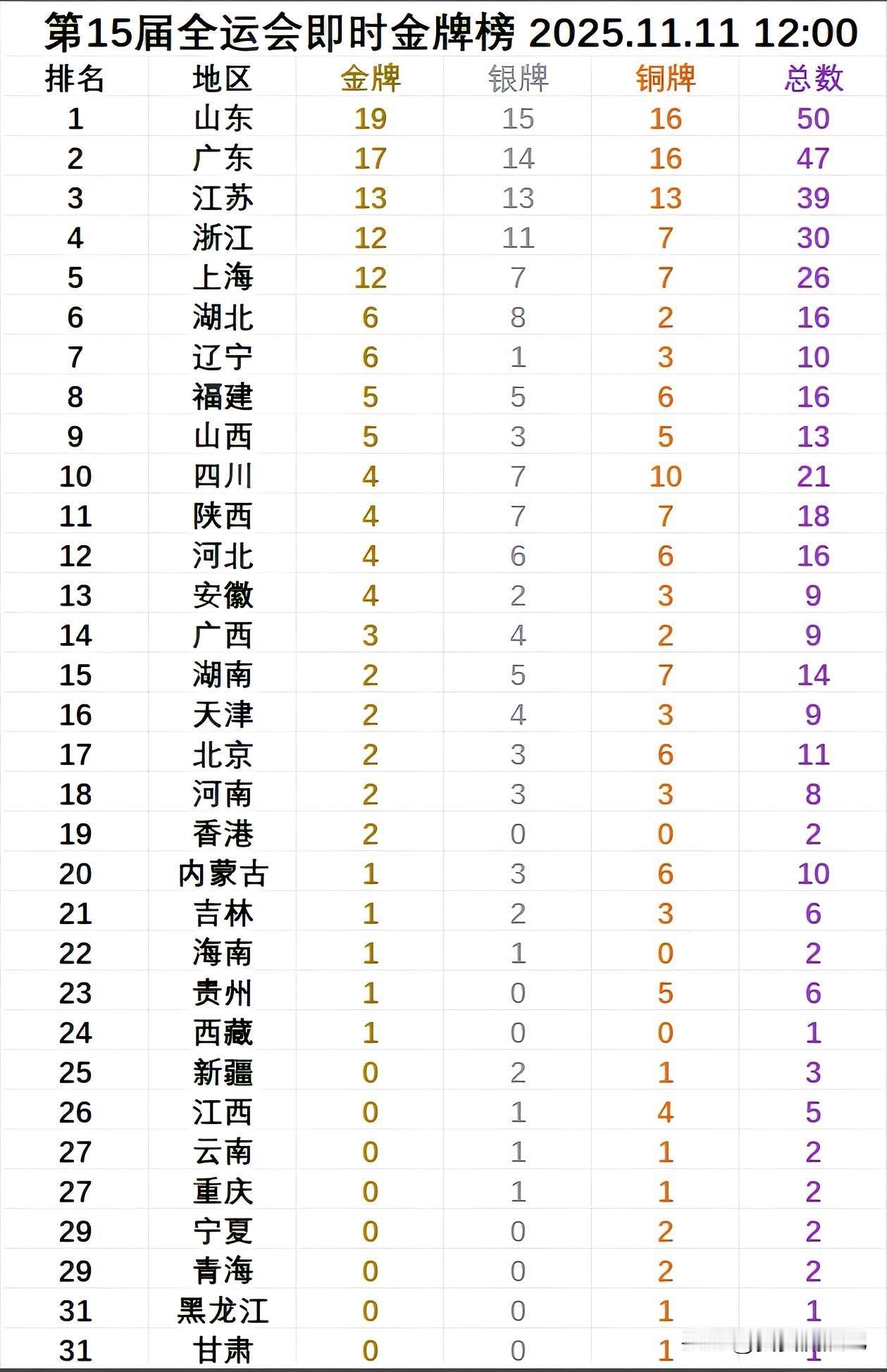

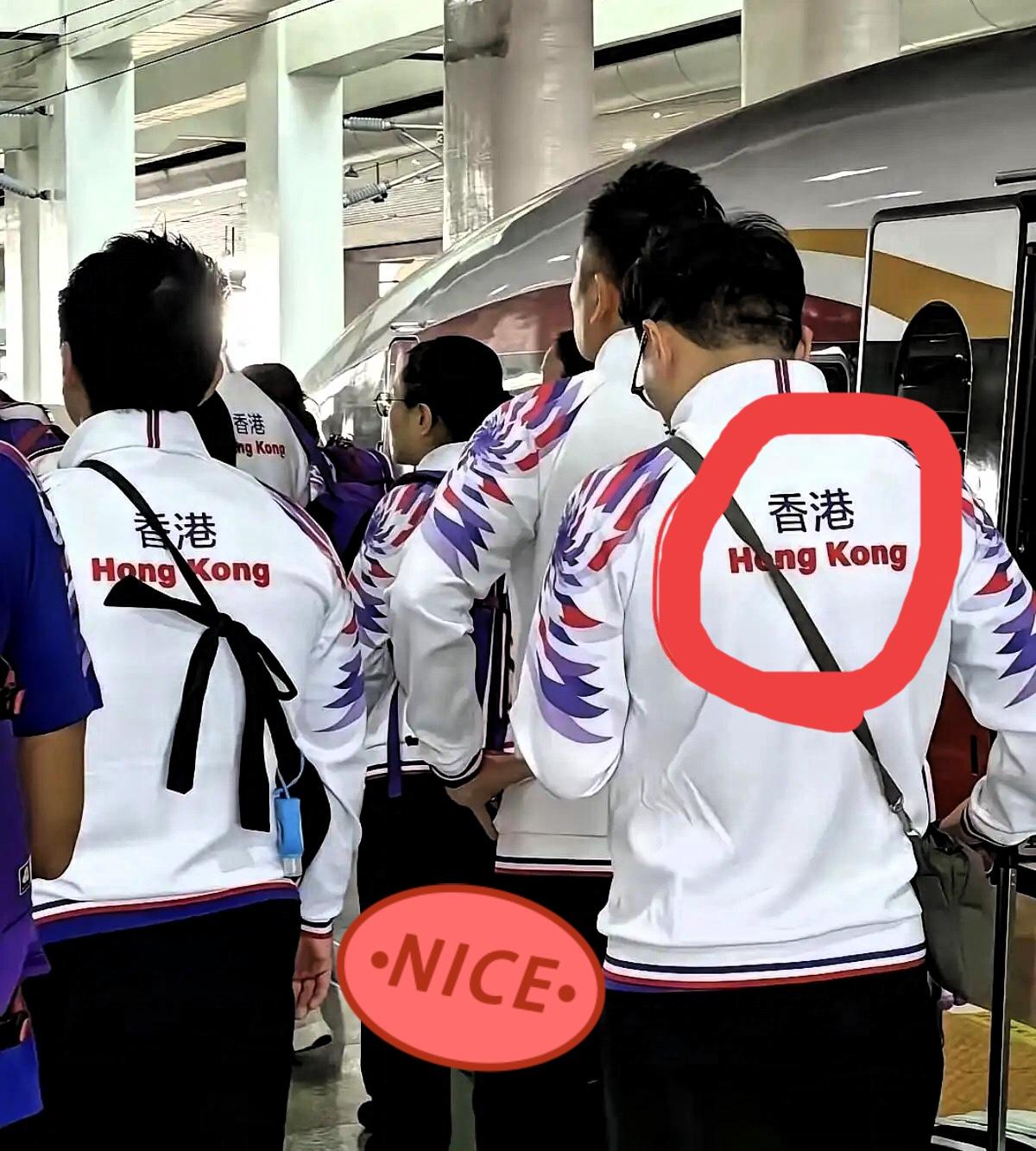

字幕悄悄改了 “中国香港”四个字突然没了! 2025年11月9日第十五届全运会启幕,一个细节引发热议:香港代表团的标注从“中国香港”简化为“香港”,球衣标识也同步调整。 这个没有官方通稿的细微变化,不是转播疏漏,而是贯穿所有赛事的统一规范,背后藏着区域协同与赛事治理的深层逻辑。 翻看国际体育赛事的常规操作,国内赛事简化区域称谓本就是通行惯例,德国的区域联赛中,北部、东部、西部等赛区直接以地理方位命名,从未在区域名前叠加国家标识。 英国国内赛事里,苏格兰、威尔士的代表队也以区域简称参赛,只有走向国际赛场时,才会以“英国苏格兰”“英国威尔士”的完整名称亮相。 这些国家的实践证明,国内赛事中使用区域简称,是为了体现区域平等性和赛事管理效率,与主权认同无关 。我国此次调整,不过是遵循体育赛事的普遍规律,让香港代表团与北京、广东等省区市代表团在称谓体系上保持一致,何来特殊之处。 早在2017年,国内区域性体育赛事中“中国香港”前缀的使用率就已下降30%,粤港澳大湾区运动会、深港青少年足球邀请赛等赛事,早已采用“香港队”的简化称谓。 全运会组委会在赛前发布的赛事指南中明确说明,香港代表团的正式注册名称为“香港特别行政区代表团”,转播简化仅为适配国内赛事场景,这一操作既保留了行政属性的严谨性,又兼顾了观赛与传播的便捷性。 官方回应中提到的“区域平等化”,在数据上有着直观体现,本届全运会跨境参赛规模接近一万人,其中港澳赴内地参赛人员超3000人,内地赴港澳参赛人员逾6000人,如此大规模的双向流动,需要更简洁高效的标识体系适配。 赛事称谓的简化,离不开大湾区“硬联通”与“软联通”的双重支撑。 港珠澳大桥上的“无感通关”让运动员跨境参赛无需刹车,36个比赛场馆通过5G技术实现数据实时互通,19个承办城市达成赛事标准互认,这些协同成果让“香港队”的称谓显得顺理成章。 香港启德体育园作为赛事核心场馆,不仅承办8个竞技项目和1个群众项目,赛后还将成为国家队训练基地和大湾区体育交流枢纽,自2025年3月启用以来已接待近百万观众。 值得关注的是,三地体育产业的联动早已突破标识层面,深圳华强北的匹克球馆中香港顾客占比达85%,跨境打球群体年均增长58%。 仅这一项运动就带动年度消费超12亿元,当民间体育交流已如此紧密,赛事称谓的简化不过是对现实的呼应。 过去香港在全运会上只是单纯的参赛者,如今作为联合东道主,深度参与赛事筹备的各个环节。 香港本地赛事组织专家主导了部分项目的竞赛规则细化,1362名运动员组成史上最大规模代表团,其中近500名普通市民参与广场舞、太极拳等群众项目。 这种从“旁观者”到“共建者”的身份切换,让平等化的称谓标注更显必要,就像深圳队不会被称作“中国深圳”,广州队无需标注“中国广州”。 当香港深度融入国内赛事体系,以“香港队”之名参赛,恰恰体现了区域间的平等尊重与身份认同。 社交媒体上的讨论呈现多元态势,但共识远大于分歧,超过六成网友认可这一调整,认为国内赛事中“中国”前缀的重复强调实属多余。 部分网友的担忧集中在主权认知层面,但了解到国际赛事中“中国香港”的称谓仍会严格沿用后,大多表示理解。 这种理性讨论的背后,是公众对“一国两制”实践的深刻认知,国内场景中强调区域平等,国际场合坚守主权底线,两种表述场景分明、逻辑清晰,既不冲突也不矛盾。 全运会组委会的精准适配,既守住了原则底线,又顺应了融合趋势,展现了成熟的治理智慧。 体育产业的协同效应,让称谓简化产生了实实在在的经济价值,同程旅行数据显示,全运会期间粤港澳相关旅游搜索量环比暴增400%,香港推出的“赛事+景区”联票产品带动18区旅游消费升温。 启德体育园通过“一地两检”政策,首周就吸引2.3万内地观众赴港观赛,创造1.2亿港元消费收入。 这些数据证明,称谓的简化不仅没有影响区域认同,反而降低了跨区域交流的认知门槛,为产业协同注入了新活力。 不过奥运会、亚运会等国际场合,香港代表团仍将严格按照《奥林匹克宪章》使用“中国香港”称谓,这一主权标识从未改变。 这种“国内简化、国际规范”的双轨模式,既符合体育赛事的场景化需求,又坚守了国家主权原则,是对“一国两制”在体育领域的生动诠释。 当香港运动员在全运赛场上以“香港队”之名拼搏,在奥运赛场上以“中国香港”之名争光,两种身份的切换,恰恰印证了香港与国家密不可分的联系。 一个称谓的调整,本质是区域融合到一定阶段的自然流露。 当跨境赛事实现“不踩刹车”通关,当体育产业形成跨区域协同,当民间交流已常态化,简化称谓不过是水到渠成的结果。