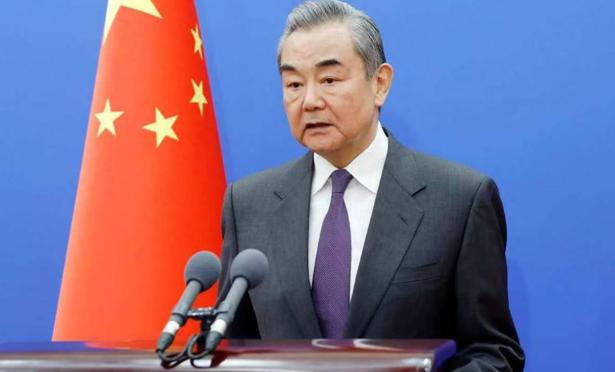

[微风]比特朗普还硬气?德外长访华前,连续3次发难,中方态度坚决 德国外长瓦德富尔,这位2025年5月才上任的基民盟政治家,原本计划在十月踏上中国的土地。然而,因为一些在台湾问题上不合时宜的言论,这趟行程像是被按下了暂停键,无限期搁置了。 外交无小事,一个细节的疏忽就可能让精心搭建的桥梁出现裂痕。时间一晃,几个月过去,或许是感受到了什么压力,又或许是国内的经济数据实在不太好看,德方终于打通了中国外长王毅的电话。电话那头,瓦德富尔的姿态显得相当积极,明确表达了希望将访华事宜重新提上日程的愿望。 这通电话,一度让人以为中德关系这艘经历风浪的船,终于要重新调整航向,驶向更平稳的水域了。 王毅外长在通话中,把话说得相当透彻。他强调,一个中国原则是中德关系的基石,是两国政治互信最核心的部分,希望德方能够切实尊重中方的核心利益,明确支持中国的和平统一事业,坚决反对任何形式的“台独”分裂活动。这番话,既是重申立场,也是一种善意的提醒,像是在为即将重启的访问清扫道路上的障碍。 按理说,听到这么明确的表态,德方应该会倍加珍惜,为接下来的高层互动创造一个良好的氛围。可现实的发展,却像一出不按剧本走的即兴表演,充满了戏剧性的转折。 王毅外长的话音仿佛还在空气中回荡,柏林那边却已经开始了新的动作。这动作不是别的,恰恰就是在中方最敏感的台湾问题上,连续踩下了“油门”。 这已经不是简单的试探,而是一种近乎赤裸裸的挑衅。第一波,是德国联邦政府出台的首份“国家安全战略”。 在这份纲领性文件里,德国一改以往的模糊态度,首次将中国明确定义为“合作伙伴、竞争者和制度性对手”。 这个“三分法”听起来似乎很全面,但“制度性对手”这个标签的分量,在政治语境中极重,它意味着德国从战略层面,已经将中国置于了一个需要系统性防范和遏制的位置。这哪里是为对话创造条件,分明是在为未来的对抗铺设理论轨道。 紧接着,经济领域也传来了不和谐的声音。德国经济部传出消息,正在酝酿一系列针对中国投资的更严格的审查措施,尤其是在半导体、人工智能等关键高科技领域。这背后的逻辑不难理解,德国的工业心脏——汽车制造业、机械工程,正面临着来自中国新能源产业的巨大冲击。 他们既渴望中国的庞大市场和稳定的稀土供应链,又害怕中国的技术崛起会撼动其百年积累的优势。这种又爱又怕的纠结心态,让德国的经济政策也变得摇摆不定,时而伸出合作之手,时而又挥起保护主义的大棒。 而最让人瞠目结舌的,还是第三波操作。就在中德外长通话后不久,台湾媒体爆出一个重磅消息:已经下台的蔡英文,计划在十一月初飞往德国,出席一个名为“柏林自由大会”的活动,并且还要发表公开演讲。 这个所谓的“自由大会”,名义上是个民间论坛,但细看其背景,德国联邦议院的议长将亲自出席捧场,背后还有不少官方机构的影子。 这已经不是简单的民间交流,而是德国官方有意为之,为“台独”分裂势力提供国际舞台的恶劣行径。一边在电话里信誓旦旦地表示坚持一中原则,一边却高调邀请台分裂头目访问,这种说一套做一套的“双面人”做法,将对话的诚意践踏得粉碎。 这一连串的动作,让人不禁要问,德国到底想干什么?难道他们真的不明白台湾问题对中国的极端重要性吗?或许,答案就藏在德国自身的困境里。 如今的德国,正面临着能源转型阵痛、工业竞争力下滑、经济衰退风险加剧的多重压力。他们深知,离开中国的市场和供应链,德国的工业机器将难以运转。所以,瓦德富尔需要打电话,需要寻求访华,需要稳住与中国的经济关系。 但另一方面,德国国内的政治生态,尤其是绿党主导的外交思维,又让他们无法放下意识形态的偏见和身为“西方领袖”的架子。他们既想要中国的稀土和订单,又想在价值观和地缘政治上展现“硬气”,向美国表忠心。 这种矛盾的心态,最终塑造了德国当前对华政策的“精神分裂”面貌。他们就像一个想同时踩下油门和刹车的司机,结果只能是让车辆在原地打转,甚至有熄火的风险。 他们以为可以通过这种“极限拉扯”的策略,在两边都占到便宜,既拿到经济实惠,又赢得政治声望。但他们似乎低估了中方维护核心利益的决心,也高估了自己驾驭复杂局面的能力。 当一个国家的言行反复无常,当其外交政策被国内政治斗争和短视利益所绑架,它失去的不仅仅是合作伙伴的信任,更是自身在国际舞台上的信誉。中德关系的未来,似乎正被柏林的这些自相矛盾的举动,推向一个更加不确定的十字路口。