2025年11月,楼市焦点正向“老房子”全面倾斜。中央多部委联合发力,从住建部的改造部署到财政部的资金倾斜,再到发改委的专项规划,密集出台一系列支持政策,构建起覆盖老旧小区、存量老宅的全方位利好体系。这场被业内称为“史诗级”的政策红利,不仅终结了老房子“设施陈旧、价值缩水”的困境,更让千万业主迎来居住品质与资产价值的双重提升,解锁了“躺着升值”的财富新机遇。在城市发展进入存量时代的背景下,老房子的价值重估已箭在弦上,成为不可忽视的投资风口。

政策升级:从“局部修补”到“系统焕新”的全面突破

谈及老房子改造,不少人仍停留在“刷墙铺路”的表面工程印象中。但此次中央出台的《关于持续推进城市更新行动的意见》,彻底打破了以往的零散试点模式,构建起“多部门协同、全链条保障”的政策框架,其力度和覆盖面均创下近年之最,实现了从“局部修补”到“系统焕新”的根本性转变。

改造范围:从“面子”到“里子”的全维度覆盖

此次政策直击老房子业主的核心痛点,改造内容实现从外在环境到内在安全的全维度升级。在安全保障层面,明确将老化管线更换、建筑屋面及外墙维修、城镇燃气安全整治列为重点任务,彻底清除水管漏水、电线老化、燃气管道锈蚀等“安全隐患”。对居住在老房子里的业主而言,这些“里子工程”远比外观美化更重要,是保障居住安全的基础防线。

在舒适度提升方面,加装电梯成为政策突破的核心亮点。针对以往“一票否决”“审批繁琐”“费用分摊难”的三大痛点,新政明确取消加装电梯的“一票否决制”,简化审批流程,同时由中央财政提供专项补贴。住建部副部长秦海翔明确表态,将全力推进电梯加装工作,通过民主协商化解矛盾,让高层业主的出行难题得到实质性解决。此外,改造还涵盖小区环境整治、停车位扩容、充电桩安装等基础配套,更新增养老服务站、托育中心等“一老一小”便民设施,让老小区的生活便利度直追新建社区。

模式创新:“原拆原建”破解危旧房难题

对于建筑结构严重老化、存在重大安全隐患的危旧小区,政策创新性地推广“原拆原建”模式,为业主带来根本性解决方案。与过去“大拆大建、异地安置”不同,“原拆原建”坚持在原址拆除老旧住房,重建后让业主原地回迁,既保留了熟悉的邻里关系和生活圈,又彻底解决了住房安全问题。

目前,北京、上海、杭州等城市已开展“原拆原建”试点并取得显著成效。以上海某老旧小区为例,改造前房屋墙体开裂、管线混乱,改造后不仅房屋结构达到现代建筑标准,还新增了电梯、绿化和公共活动空间,业主无需搬离核心城区,就能住进“新房”。随着政策的全面推进,未来更多危旧房小区将通过这一模式焕发新生,房产价值实现质的飞跃。

资金护航:真金白银+金融支持筑牢落地保障

任何民生工程的推进,资金都是关键。此次老房子利好政策之所以被称为“史诗级”,核心在于中央拿出了实打实的资金保障,从财政拨款到金融支持,构建起多元化的资金供给体系,彻底解决了改造“缺钱”的后顾之忧,为政策落地筑牢了坚实基础。

财政资金持续加码

国家发改委明确,2025年城市更新专项中央预算内投资计划已在6月底前全部下达,资金定向用于老旧小区改造、危旧房改造等项目。财政部数据显示,2024年已安排超过4250亿元资金,通过中央预算内投资、超长期特别国债等渠道,重点支持燃气管道更新、排水防涝等民生工程。

这些财政资金的精准投放,直接降低了改造项目的资金压力。以加装电梯为例,中央补贴可覆盖30%-50%的建设成本,剩余部分再由业主分摊,大大减轻了居民的经济负担。对地方政府而言,充足的财政支持也让其有能力推进大规模改造,避免了“政策喊得响、落实打折扣”的问题。

金融政策精准赋能

除了直接的财政补贴,金融支持政策的落地让老房子改造更具可持续性。财政部鼓励政策性银行向符合条件的城市更新项目提供长期低息贷款,金融监管总局正在研究出台专门的城市更新项目贷款管理办法,明确贷款条件和标准,让项目融资更顺畅。

同时,地方政府专项债扩大了城市更新项目的投向范围,且可作为项目资本金使用,这一政策将撬动更多社会资本参与改造。以往因资金回收周期长、收益不确定而犹豫的社会资本,如今在政策引导和金融支持下,纷纷加入老房子改造行列,形成“政府引导、社会参与、居民共建”的良性循环。

价值重估:老房子的“地段红利”终获兑现

对业主而言,政策带来的最直接收益,莫过于房产的保值增值。长期以来,老房子虽占据城市核心地段的优势,但因设施陈旧、环境不佳,二手房价格往往比周边次新房低20%-30%,且流通性较差。此次系统性改造,恰好激活了老房子的“地段红利”,让房产价值实现全面重估。

居住体验升级带动价值提升

改造后的老房子,在居住舒适度上实现了与新房的“平起平坐”。加装电梯后,高层房源从“滞销款”变成“抢手货”,市场需求显著增加;管线更新、外墙维修延长了房屋使用寿命,减少了后续维修成本;停车位、充电桩、养老托育等配套的完善,让小区的宜居指数大幅提升。

这些变化直接反映在房价上。据新华网报道,北京某完成改造的老旧小区,加装电梯后二手房均价上涨15%,高层房源成交价甚至超过同区域部分无电梯次新房。杭州通过“原拆原建”改造的小区,回迁房入市后价格较改造前上涨30%以上,既保住了核心地段价值,又实现了使用价值的提升,印证了“好房子=好地段+好设施”的房产价值逻辑。

核心地段稀缺性进一步凸显

多数老房子位于城市核心区域,周边学校、医院、商场、地铁等配套成熟,这种“先天优势”是新建住房难以比拟的。过去,陈旧的设施掩盖了地段价值,让老房子陷入“潜力难释放”的困境。而此次改造相当于“旧瓶装新酒”,在保留核心地段优势的基础上,补齐了居住品质的短板。

随着城市发展进入“存量时代”,核心区域的土地资源日益稀缺,新建住房不断向郊区延伸,老房子的地段价值更加突出。改造后的老房子,既拥有成熟的生活配套,又具备现代化的居住条件,自然成为刚需群体和改善群体的热门选择,房产的流动性和增值空间得到双重保障。

理性看待:把握机遇更需规避误区

面对老房子的“史诗级利好”,业主需要理性看待,既要抓住政策机遇,也要避免陷入“一夜暴富”的误区,以客观心态看待房产增值,积极参与改造进程。

增值是趋势,但需遵循市场规律

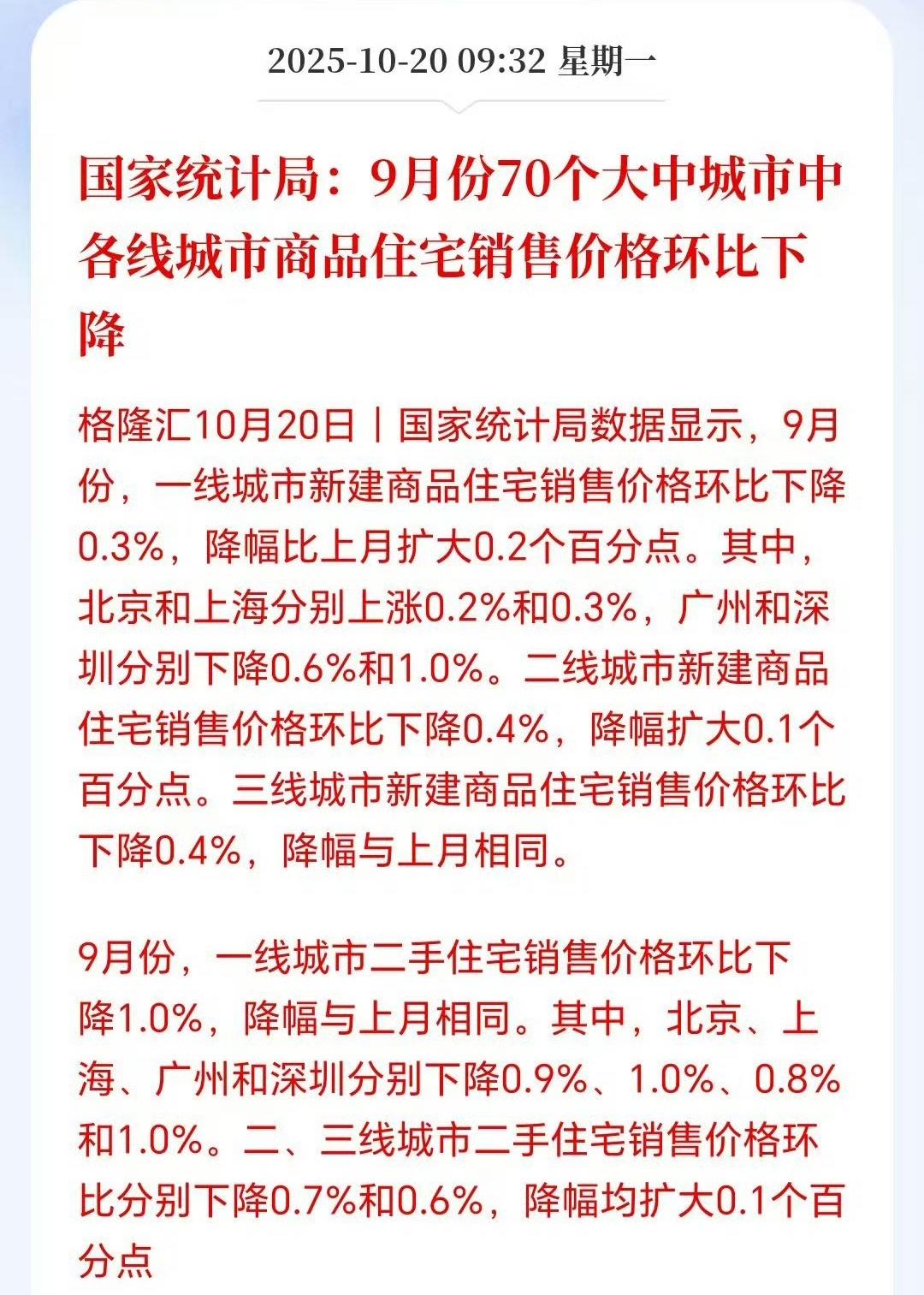

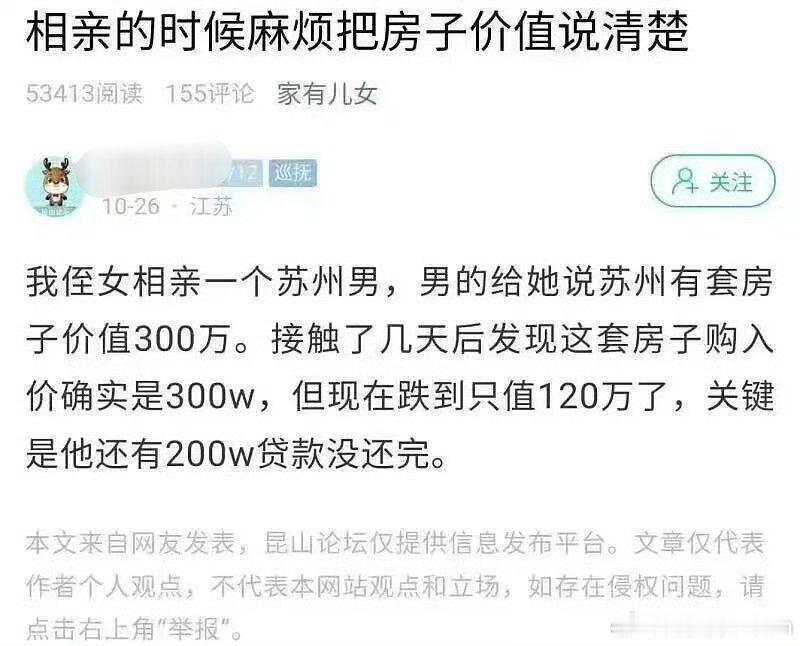

政策带来的是“增值机遇”而非“翻倍神话”。老房子的价值提升,本质上是居住品质改善后的市场合理反馈,最终仍需遵循房产市场的供需规律。不同城市、不同区域的老房子,增值空间存在差异:核心城市核心地段的老房子,因配套成熟、需求旺盛,增值潜力更大;而三四线城市非核心区域的老房子,虽能通过改造避免价值贬值,但大幅升值的可能性相对有限。

业主应客观评估自身房产的区位条件、改造内容,理性预期增值空间,避免盲目跟风炒作。事实上,改造带来的居住舒适度提升,本身就是一种“隐性收益”,让业主在不换房的情况下享受更好的生活品质,这也是政策的核心初衷。

业主参与是政策落地的关键

老房子改造不是政府的“独角戏”,需要业主的积极参与和配合。加装电梯的费用分摊、原拆原建的方案协商、改造后的维护管理,都离不开业主之间的民主协商。住建部强调,要让居民“自己的家园自己建”,通过充分沟通凝聚共识,才能让改造项目顺利推进。

业主应主动关注当地住建部门、发改委的官方通知,了解所在小区的改造计划和补贴政策。如果有改造需求,可通过社区居委会向相关部门反馈,积极参与方案讨论,为改造项目建言献策。同时,在费用分摊、矛盾协调等问题上,秉持“互利共赢”的心态,才能推动改造项目顺利落地,共同享受政策红利。

结语:存量时代的财富新风口

中央密集出台的老房子利好政策,不仅是一项民生工程,更是激活城市存量资产的重要举措。在“房住不炒”的总基调下,老房子的价值重估并非炒作带来的短期波动,而是居住品质升级与地段价值回归共同作用的长期趋势。

对于千万老房子业主而言,这轮政策红利是改善居住条件的契机,更是实现资产保值增值的难得机遇。随着改造工程的推进,老房子将彻底摆脱“贬值”标签,成为兼具居住属性与投资价值的优质资产。而对于房产市场而言,老房子的价值重估将优化市场供给结构,让核心地段的优质资产得到合理定价,推动房地产市场向更健康、更可持续的方向发展。

在这场城市更新的浪潮中,唯有把握政策机遇、理性评估价值、积极参与共建,才能真正享受到老房子带来的财富增值与生活品质提升。未来,随着政策的持续深化,老房子的“黄金时代”已然来临,新一轮财富机会正等待着有远见的业主们把握。

评论列表