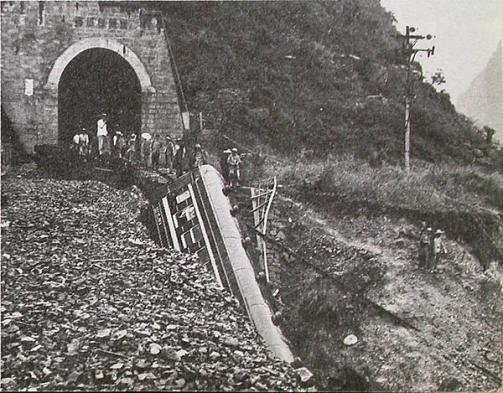

1981年,442次列车正开往成都,车上的乘客都已进入梦乡。然而当列车驶出隧道时,司机却被眼前一幕,吓得冷汗直冒。 1981年的成昆线上,442次列车在夜色中穿行,像往常一样驶向奶奶包隧道。 当它从山腹中钻出,车灯猛地向前探去时,却照进了一片前所未有的虚空。 原本该在夜色中泛着清冷微光的铁轨,此刻竟毫无踪迹地消失了。这是一个关于光如何消失,又如何被人的意志重新点燃的故事。 在所有技术都失灵的深渊边缘,人性的光,最终划开了生与死的界线。 那场吞噬275条生命的灾难,是一场彻头彻尾的技术溃败。 连日的暴雨引发了泥石流,它的威力不止于掀翻大桥,更像一把剪刀,直接剪断了尼日站和乌斯河站之间唯一的通信光缆,也就是铁路的“神经系统”。 车站彻底聋了、瞎了。 工作人员即便意识到信号中断的巨大风险,也束手无策。 因为列车上连个无线电都没有,那声最关键的警报,被死死地困在了技术黑洞里,传不出去。 与此同时,442次列车正像一头蒙着眼睛的巨兽,忠实地执行着“保证正点”的指令,对前方崩塌的世界一无所知。 从通讯到车载设备再到僵化的流程,每一环都失效了,共同将这趟列车推入了绝境。 就在这系统性的黑暗走到了尽头时,一双肉眼,和一颗最纯粹的责任心,成了对抗灾难的最后一道光。 列车冲出隧道,司机王明儒的视线里,几个致命的细节几乎同时出现:护路房的灯没亮,铁轨没有反光,水面上还漂着木板!这不是仪表盘上任何一个读数,这是刻在一个老司机骨子里的经验,是现实世界发出的死亡警报。 “前面没路了!”这判断只花了他一瞬间。 他憋足了全身力气,狠狠将紧急制动闸一拉到底,没有丝毫迟疑。这是与死神的拔河,是和巨大的惯性赛跑。 他和副司机唐昌华用生命为代价,随车头一同坠入深渊,却换来了8号车厢在悬崖边上的堪堪停住。 他们用牺牲,为身后7节车厢的700多名乘客点燃了第一丝希望。这道光无关科技,它来自人性深处。 如果说王明儒点亮的是绝境中的火星,那么幸存下来的人们,则用行动将这火星汇聚成了驱散长夜的火炬。 坠车的恐慌和黑暗中,副班列车长米发荣第一时间站出来组织自救,这是对抗混乱的秩序之光。 运转车长吴光寿化身为一道闪耀的光,于风雨交加、泥泞不堪之境中,狂奔四十分钟。 他以双腿开辟出一条求救之路,为困境带回了救援的希望曙光。 乘客们也没放弃,他们翻出食用油,点燃了取暖照明的火堆。 这微弱的光芒,驱散了寒冷,更重要的是,它将一颗颗惊恐的心重新凝聚,形成了守望相助的力量。 今天,当列车平稳驶过新建的利子依达隧道时,窗外,旧桥的断壁残垣依然矗立。新隧道是技术进步的光芒,它从制度上避免了悲剧重演。 但我们更应该记住,在那个技术缺席的年代,曾有一双眼睛点亮过深渊,曾有一群凡人用微光燃尽了长夜。这种人性的光辉,才是比任何技术都更值得传承的力量。 参考资料:《世界铁路史上损失最大的泥石流灾害--四川省大渡河利子依达大桥事故》 《中国减灾》