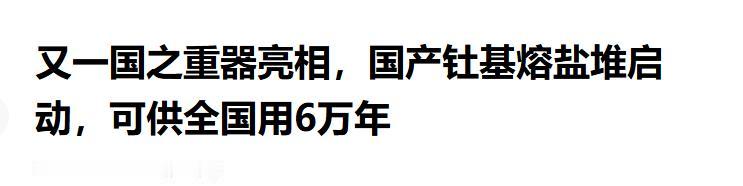

这下出名了。不止中国,连全世界都知道了!11月1日,中国科学院对外证实,由中国科学院上海应用物理研究所牵头打造的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆,近期成功完成钍铀核燃料的首次转换。 这可不是普通的技术升级,而是中国对全球能源格局的降维打击! 这些年全球能源市场的糟心事早就把人折腾够了:油价像坐过山车,前两年一度飙到每桶130美元,普通人开车加油一次就得花掉小半个星期的伙食费,物流企业因为燃油成本暴涨逼得停运。 欧洲更惨,2022年冬天天然气供应一卡脖子,德国老百姓得花几倍价钱抢取暖设备,甚至有人翻出爷爷辈的柴火灶取暖,连工业巨头巴斯夫都被迫关停本土工厂,这就是把能源命脉交到别人手里的下场——人家一抬手,你就得挨冻受饿。 而中国科学院11月1日证实的消息,恰恰是要把这种“看人脸色”的旧格局彻底掀翻。 甘肃民勤戈壁上那座2兆瓦的钍基熔盐堆,看着不起眼,却是全球唯一能让钍燃料真正“干活”的家伙,这次完成钍铀核燃料转换,等于打通了从“原料”到“能源”的最后一关。 就说最核心的资源底气,咱们国家铀资源一直有点紧张,已探明的17.14万吨只能排世界第十,每年都得从俄罗斯进口。 可钍资源完全是另一个画风。28万吨工业储量稳居世界第二,尤其是内蒙古白云鄂博矿区,光伴生的钍就够咱们用几千年,关键这玩意儿还是挖稀土时顺带出来的“副产品”,等于白捡的能源宝库。 最狠的是能量密度,1吨钍裂变产生的能量能顶350万吨煤炭,够百万人口城市用十年,这可不是小打小闹的技术改良,是直接换了能源赛道。 而且安全性上可是戳中了传统核能的死穴。1986年切尔诺贝利、2011年福岛两次核事故,都是因为堆芯熔毁导致辐射泄漏,至今那些区域还是无人区。 但钍基熔盐堆根本没这顾虑,它用的高温熔盐既是冷却剂又是燃料载体,温度超过设定值,底部的冷冻塞会自动熔化,带着燃料的熔盐直接流进应急罐,冷却后变成固态盐,想漏都漏不出来。 但好处是它不挑地方,传统核电站是“喝水大户”,百万千瓦机组每小时要几千吨冷却水,只能扎堆沿海,可这玩意儿在甘肃沙漠里照样运行,未来西北戈壁都能变成“能源工厂”,这选址灵活性直接甩开传统核电十条街。 成本和环保更是降维打击的关键,传统核电最大的包袱是核废料,那些高放射性废料半衰期动辄几十万年,比如钚-239要2.4万年才能衰减,处理时得先玻璃固化,再装不锈钢罐埋到几百米深的地下,花多少钱不说,还得给子孙后代留“定时炸弹”。 钍基熔盐堆产生的废料不仅量少,半衰期还短得多,根本不用这么折腾。最让人期待的是未来的发电成本,专家预测商业化后度电能降到0.2元,比现在的煤电还便宜,这意味着以后夏天开空调、冬天取暖再也不用心疼电费,工业生产的能源成本也能砍一大截。 而其他国家的处境,就能明白这“降维”有多实在。美国、印度早几十年就盯着钍基熔盐堆,但要么因为技术卡壳放弃,要么停留在实验室阶段,美国ThorCon公司2022年才和法国公司签协议,要在印尼搞50万千瓦的堆,至今还在评估阶段。 而中国已经走完了实验室到工程验证的14年攻关,核心设备100%自主可控,下一步就要在2035年建成百兆瓦示范工程,等于别人还在画图纸,咱们已经开始建生产线了。 这背后本质是能源规则的重塑。过去化石能源被少数国家攥在手里,他们想涨价就涨价,想断供就断供,全球都得围着他们转。 现在中国拿出钍基熔盐堆这种硬家伙,既有自家够用到几千年的原料,又有安全清洁的技术,还能把成本压下来,等于直接搭建了一个“自主可控”的新平台。 以后其他国家想摆脱能源依赖,要么跟着中国的技术标准走,要么继续在旧格局里挣扎。 这就像别人还在靠马拉车,咱们直接开上了高铁,不是一个维度的竞争,自然是实实在在的降维打击。 对于此事,大家有什么看法呢?欢迎在评论区留言讨论!

![这是钍基熔盐堆概念相关股。可以研究研究![思考]](http://image.uczzd.cn/1721205207025175942.jpg?id=0)

![这里面要数0PP0设计独特,把莎莎比作初升的太阳。[赞]11月4日是莎莎生日,](http://image.uczzd.cn/2618950950106188327.jpg?id=0)

![这真是世事难料啊[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/1968487744769334791.jpg?id=0)