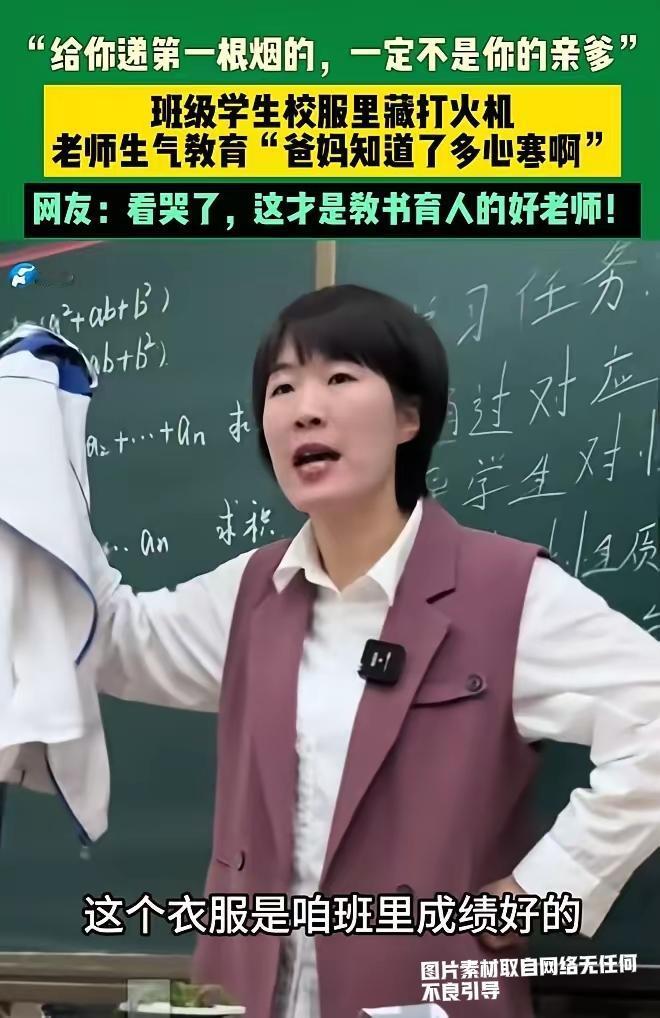

一堂校服课的育人启示:当教育走出“惩戒惯性”,才能触达成长本质 山东某高中教室里,一件被没收的校服让喧闹瞬间噤声,也让一场关于成长选择的教育课有了具象载体。女老师没有沿用叫家长、回家反思的传统处理方式,而是以校服为引,拆解“同伴递烟”背后的心理陷阱,叩问“父母心血”与“自我放纵”的失衡——这场没有疾言厉色的教育,之所以能引发网友广泛共鸣,本质上戳中了当下校园德育的核心痛点:比起简单制止行为,让学生看清选择背后的代价,才是真正的防微杜渐。 教育者常陷入“惩戒=有效”的惯性思维,却忽略了青春期孩子的心理特质:他们对“说教”天然抵触,却对“代价具象化”更敏感。中国疾控中心2023年发布的《中国青少年健康相关行为监测报告》显示,高中阶段学生尝试吸烟率约为6.9%,其中72.3%的首次吸烟行为源于“同伴邀请”,背后是“怕被排斥”“想融入群体”的心理驱动。这位老师的高明之处,正在于没有将“抽烟”简单定义为“违纪”,而是点破“递烟者拉人下水”的本质,把抽象的“伤害”转化为学生能感知的“同伴关系陷阱”与“家庭责任重量”。当她提及“妈妈的不眠日夜”“爹妈十几年心血”时,实则是在唤醒青春期孩子容易漠视的情感联结——这种以情感为锚点的引导,远比“校规条款”更能触动内心。 网友的两种声音恰恰折射出教育效果的复杂性:有人羡慕“遇到好老师”,是期待教育能少些冰冷的规则,多些温度的唤醒;有人质疑“感动不了学生”,则是对青春期叛逆心理的现实认知。但评价这堂课的价值,不能只看是否让抽烟学生立刻戒烟,更要看它为全班学生筑起的“心理防线”。数据显示,青少年初次接触不良行为的平均年龄正逐年降低,而“同伴影响”是首要诱因。这堂课的核心价值,在于提前为未涉事学生拆解了“合群=跟风”的误区,让他们明白“真正的同伴关系,从不会以拉人陷入深渊为代价”——这种认知层面的觉醒,或许会在未来某个关键选择时刻,成为他们拒绝不良诱惑的底气。 遗憾的是,现实中更多教育者仍习惯用“惩戒”代替“引导”:发现学生违纪,第一反应是通知家长、记过处分,却鲜少思考“行为背后的心理需求”。就像面对学生抽烟,若只盯着“没收香烟、写检讨”,却不拆解“为何会接烟”“为何怕拒绝”,便无法从根源上阻断后续风险。这位山东老师的实践证明,好的教育从来不是“堵漏洞”,而是“建堤坝”——当教育者愿意放下“权威者”的姿态,用学生能理解的语言、能共情的视角,将“大道理”转化为“身边事”,教育才能真正走进学生心里。 这堂以校服为载体的课,最终留下的不仅是对“抽烟”的警示,更是对教育本质的追问:教育的目的,从来不是培养“不犯错的机器”,而是教会学生在复杂选择中看清方向。当更多教育者能跳出“惩戒惯性”,用智慧与温度搭建起与学生的沟通桥梁,那些藏在细节里的成长引导,终将成为学生未来人生路上最珍贵的“导航图”。