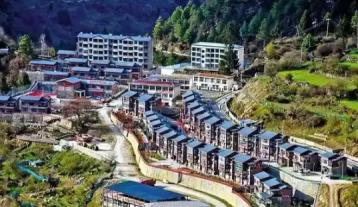

藏南现在最棘手的问题 不是印度在边境修了几条路、移了多少民,而是它硬生生把一场领土争端,搞成了一场“人口置换”的烂账。 有统计说,这几十年下来印度往藏南迁的人已经超过10万,这个数比当地原来不足百万的常住人口多不少,当地的人口结构,就这么被硬掰着往印度那边偏。 可印度这套看着挺周密的计划,打一开始就埋了雷,最后还弄出了藏南问题里最难解的烂摊子。 头一个拦路的就是文化上的大冲突,迁过去的印度人大多信印度教或者基督教,说话、过日子的习惯跟本地人完全不一样——移民想在村里建印度教寺庙,本地人只认喇嘛庙;移民习惯种水稻,本地人更会种青稞。 这种深到骨子里的隔阂,让两边根本尿不到一个壶里,不少村子的本地人干脆不跟移民打交道,互相不搭理,移民的日子过得难上加难。 藏南复杂的自然环境也给印度的移民政策浇了盆冷水。这片地方海拔差得远,天气也琢磨不定,种地的条件比印度平原差太多。 从平原过来的移民压根不会在这儿种地,就算政府给补贴,种出来的东西也经常歉收。时间一长,补贴不够花,不少移民撑不下去就偷偷跑回了老家,有数据说有些移民定居点,真正留下来的连30%都不到,印度砸的几十亿美元基建,好多都打了水漂儿。 虽说被印度实际控制了几十年,藏南民众还是变着法儿跟中国这边搭着线:有人通过边境贸易跟西藏的商人做生意,有人偷偷听中国的广播,老一辈还总跟孩子讲“咱们是中国人”的旧事。 印度的移民政策不光没冲淡这种认同,反倒让本地人更清楚印度的心思——这是想靠堆人把藏南彻底吞了。所以从普通村民到部落首领,都不待见印度的移民政策,甚至有过公开跟印度对着干的情况。 印度本来想靠移民弄出“既成事实”,没成想反倒把当地矛盾激化了,把简单的领土争端,弄成了更乱的人口和文化冲突,这摊烂事想理顺都找不到头。 反观中国,走的是另一套路子,没跟着印度陷进“人口博弈”的坑,而是靠“改善民生来稳住主权”的法子破局。2017年,西藏隆子县扎日乡南边,也就是“麦克马洪线”以南大概5公里的地方,中国开始建珞瓦新村。 中国给珞瓦新村砸了8266万,不是搞样子的面子工程,全是真金白银的民生投入。 2021年村子建好后,98户、三百多口人从隆子县6个乡镇搬了过来,成了实打实的常住人口。村里通了稳定的大网电、自来水和无线网,连5G信号都全覆盖了,藏香厂、竹器厂、温室大棚这些能挣钱的产业样样都有。退伍军人在这儿种灵芝,一年能卖四百多斤,一斤就能卖上千块;藏香厂的女工,月工资比不少县城上班的人还高。 到2023年,全村人均收入快到3万了,村集体收入也破了10万,以前“边民都往城里跑”的情况彻底反过来了,现在不少外村人都想搬进来。 珞瓦新村的意义远不止一个村子那么简单,它就是中国“民生+国防+经济”战略的一个小影子。 沿着边境线的G219国道穿村而过,把形穷普张哨所、南边的马加高地和扎日沟入口串成了“点线面连成片”的战略网,彻底解决了1962年那会儿后勤跟不上的老问题,让咱们在边境真正做到了“能来、能住、能养活自己、能守住地盘”。 国际法早有说法,和平的、长期的、老百姓的生活存在,比临时派军队占着更有主权效力。珞瓦新村的村民种菜、上班、放牧、接孩子上学,这些日常的烟火气,就是最硬气的主权证明。 现在卫星图都拍得到,村子南边3公里的地方,中国边防的巡逻道还在往前修,印军早年立的“中国军队距此15公里”的牌子,早就悄悄换了。 到2024年底,西藏沿着两千多公里的边界线,已经建了六百多个这样的“边境小康村”:中段有楚鲁松杰村,西段有狮泉河镇,南段有典角村,它们通过G219、G216这些主干道连在一起,织成了一张结实的防护网。 这些村子里的温室大棚,种的番茄能卖到北上广;藏香厂的货,缅甸边民会拿来换中药材;不丹的商人也主动上门谈竹器出口的生意。靠改善民生带来的吸引力,比印度硬拉人过去的政策有生命力多了。 印度弄的“人口置换”这摊烂事,本质上就是拿强权跟历史、跟人心叫板,这种违逆规律的做法,就算砸再多钱、派再多人力,早晚得水土不服。 而中国靠一个个边境小康村证明,要稳住主权,从来不是靠对着干、玩心眼,而是靠让老百姓过好日子的这份温度。 藏南最棘手的麻烦虽然是印度搅出来的人口烂摊子,但中国已经用自己的法子找到了解决方向——每一缕升起的炊烟,每一分涨起来的收入,都是给这片土地的主权归属,写下最实在的证明。