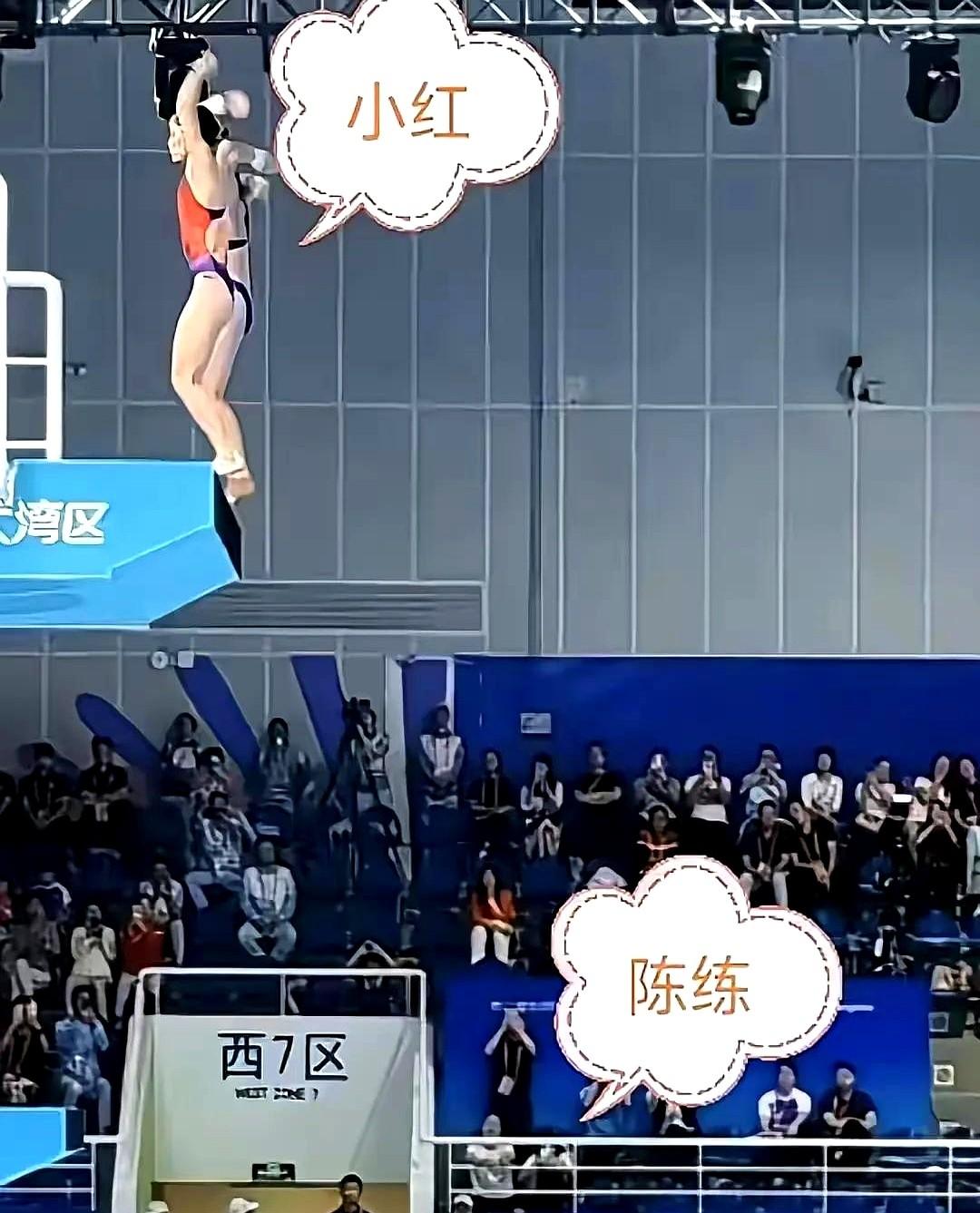

陈若琳是那种不打扰全红婵的教练,自己来广东看全运会,但是没让全红婵比赛结束以后来看自己,全红婵依然是跟广东队的球员们一起玩。 陈若琳长期在北京工作,大家以为这一次现身广东的陈若琳,会让在广州读书的全红婵陪着。 可是全红婵的比赛结束了,大家看到的细节是,全红婵跟何威仪,以及其他人一起玩,一起互动去了,没有去找陈若琳。 说明陈若琳是教练,但是自己去看全红婵的比赛,人家也不需要全红婵照顾自己,来看自己。 陈若琳作为一个教练不是那种需要别人关心,陪伴的人,很独立的。 观看这一现象,不禁让人想到,体育界对于“师徒情”的画面一直是存在不少误解的。 从外界眼中,陈若琳以教练身份出现时,会被自然而然地贴上“关怀至上”的标签,并期待与全红婵之间形成明显且深刻的人际联结。 这次广东全运会期间所发生的一切,却完整地诠释了另一种“师徒关系”的可能性。 陈若琳的一举一动表明,即使是她这样的教练,也愿意保持适当距离,从不干预运动员个人生活。 她以职业的态度和独立性,在角色的限制中寻找到了一种理性的相处方式。 她不是角色的束缚者,而是推动者。 这种对独立性的坚持,迎来了另一种解读:陈若琳的到场,是为了观看比赛,而不是为了打破运动员的生活节奏。 这是理解她选择行为的关键。 全红婵作为一个年轻运动员,她显然有自己的社交圈,与队友一同互动、玩耍是她日常的一部分。 这种生活的状态与比赛的反哺息息相关,而没有生活压力的运动员也往往更加专注于赛场表现。 陈若琳深刻地理解这种运动员心理,她以不前往“找全红婵”来呈现一种默默陪伴的教练关怀。 这背后还有另一个耐人寻味的侧面:全红婵的成长轨迹里是否已经在展现她的自我独立与对需要空间的需求? 从她与队友频繁互动到对教练行为的自然接受,这些细节透露出她对自主空间的高度重视。 在某一层面上,这或许也意味着她在理性智慧方面的成长,能理解意义的自由。 这种从微妙到清晰的关系,无疑打破了传统体育领域里关于“师徒紧缚”的无形约束。 它也让我们思考一个更为宽广的问题:在追逐体育荣誉的道路上,独立性会不会比持续依赖更重要? 教练与运动员之间的关系能否在更独立的基点上创造可能性? 陈若琳和全红婵用自己的方式为这个问题送上了最真实的答案。 这份答案的其中某些部分开始预示了新的时代潮流。 教练尊重运动员独立性而非过度陪伴成长的态度,恰恰为后辈树立了榜样。 而全红婵未见比赛后立马依赖“教练出现”的行为,更印证了年轻一代运动员开始将个人成长与集体交流置于平衡点。 这一阶段的转变或许是时代的发展直接推动,也是体育精神规训下的必然趋势。 这样的方式,是否诠释了一个独立且高效的运动员如何更加符合时代需求,同时又仍然留存彼此那份不言而喻的默契信任? 从一个旁观的角度来说,这样的默契显然已悄然渗透进体育界,成为未来职业运动员与其教练关系的一种新型模板。 这种尊重而独立的关系,也赋予单纯的比赛或训练之外的教育意义。 它不仅是体育伦理的部分,同时也对社会规则提出了思考:独立性和合作性如何在同一体系里找到更加深远的发展和优化? 尤其是在强调个体需求与团队成果的部分分离时,陈若琳与全红婵的故事显得格外鲜明,令人反思和动容。 最后,踩着这场运动行为的回声,一直回望来自陈若琳所代表的理念托付换回的结果:不执着于短暂的依赖,而是以开放的态度迎接独立的选择。 更何况像全红婵这样少有的天赋从未被简单规定在某一个特定的路径中。 刻录非凡背后,总有一部分留给对成长自由与个体独立的无离束缚构造。 这也是体育价值里独特的根基——不仅仅是刻苦,更是明晰作为。 你如何看待这样的“独立师徒”关系? 会否成未来世界体育精神的主流趋势? 让我们一同期待,这种彼此间的支持是否会创造更闪耀的奇迹,既显现不言不语间的能量,又让体育成为时代的标杆。 信源:全红婵退赛原因曝光,陈若琳帮陈芋汐绑绷带惹争议,2件事更烦心-疯说时尚