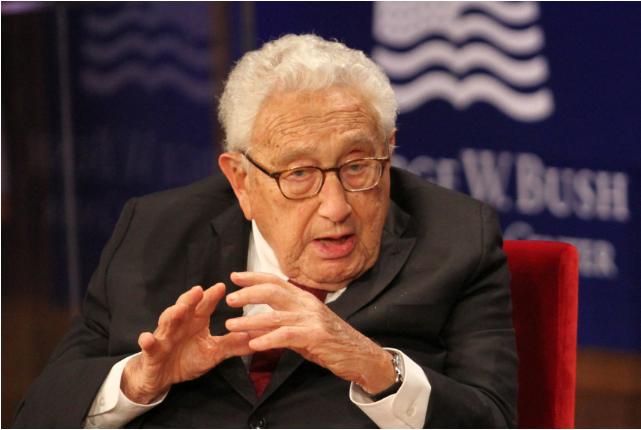

美国前国务卿基辛格在他的日记中写道,“毛泽东的书房里没有铺地毯,也没有名贵的花瓶,但他坐在那儿,就像铁匠手里的一块烧得通红的铁,没有人能遮挡住他的光和热!” 基辛格1971年那趟秘密访华,现在想起来还让人心里发紧——中美整整敌对了22年,这一步棋走得又惊险又分量十足,满是历史的紧张感。 这趟行程的惊险劲儿,打从筹备的时候就拉满了:基辛格对外只说要去越南看战况,半路却以“突然胃疼”为借口,在巴基斯坦的伊斯兰堡停了下来,趁着天黑悄悄钻进中国安排的专机。 连美国国务院大多高官都被蒙在鼓里,这简直是在全世界最严密的情报网眼皮子底下,完成了一次“隐身飞行”。 在北京的48小时里,他随身的公文包里装着美苏争霸的全球大棋局,也装着美国想从越南战争泥潭里爬出来的急劲儿,每一次会谈都跟走钢丝似的。 那时候的中美关系,早就在对抗里攒了一肚子火药味。1949年新中国成立,美国就不承认咱们;到了1950年,又直接在朝鲜战场上跟咱们打了起来,还派第七舰队把台湾海峡封了,联合盟友不让战略物资运进中国。 22年里,两国官方几乎没怎么来往,就算开了136次中美大使级会谈,大多也只是走个过场。 更微妙的是,1969年中苏在珍宝岛打起来后,苏联在中苏7300公里的边境线上堆了百万兵力,中国一下子要面对两个超级大国的压力;而美国那会儿正陷在越南战争里拔不出腿,每年花几百亿美元军费,却看不到头。 这种两头难的处境,让两边都动了打破僵局的心思。 基辛格走进毛泽东书房的时候,看到的景象跟白宫椭圆形办公室的豪华比起来,简直是两个样:四面墙的书架都塞满了书,没半点花里胡哨的摆设,连坐的椅子都透着一股实在劲儿。 可就在这么个房间里,毛泽东跟他聊的却是能改变世界格局的大事。 谈话时没说那些绕来绕去的外交客套话,毛泽东直接点到核心:“中美之间没什么不能谈的问题,关键是两边都得丢掉幻想,好好面对现实。”这种直戳要害的沟通方式,让习惯了官场套路的基辛格特别震撼。 当时美国国内反对“接触中国”的声音特别大,保守派甚至骂这是“向共产主义低头”,基辛格每次传会谈进展,都得躲着国会和媒体的追问,生怕出岔子。 其实这趟秘密访华能成,“乒乓外交”在前面铺了不少路。1971年4月,第31届世乒赛上,美国选手科恩不小心上了中国队的大巴,咱们的庄则栋主动过去送了礼物。 这个意外的小互动被全世界的媒体都拍下来了,中国接着就邀请美国乒乓球队访华——这可是22年来,第一批能进中国的美国官方代表团。 这个“小球转大球”的事儿,看着像巧合,其实是毛泽东团队把国际舆论摸得透透的:用民间交流这种温和的方式,给高层秘密碰面递了个“安全信号”。 后来基辛格在回忆录里也承认,就是因为这次民间互动,他才心里有底,觉得中国是真想缓和关系,这才敢敲定秘密访华的计划。 会谈期间有个细节,更能看出当时的历史有多紧张:周恩来跟基辛格敲定尼克松访华的具体事儿时,特意说清楚“台湾问题,立场必须明确”;而基辛格在笔记上写了“美国不寻求两个中国”。 这话听着有点模糊,其实是两边在最核心的分歧上,找了个能下台的台阶。 要知道,之前美国一直跟台湾签着“共同防御条约”,单在台湾就驻了一万多人的兵,想打破这种老规矩,不光得有敢赌的战略勇气,还得精准摸透对方的底线在哪儿。 毛泽东会见时特意提了句“台湾是中国的一部分,这是常识”,没说啥硬邦邦的施压话,可基辛格一下子就明白,中国在核心利益上,半分都不会让。 这趟才48小时的秘密行程,最后换来了1972年尼克松公开访华,还签了《上海公报》——美国头一回在官方文件里承认“台湾是中国的一部分”。 更长远的影响是,中美关系一解冻,直接把全球的战略格局给变了:苏联不得不重新琢磨跟中国、美国的关系,而中国也借着这个机会,打破了西方的封锁,给后来的对外开放埋下了种子。 基辛格离开北京前,又回头看了眼那个简朴的书房,这才算明白,为啥没半点豪华摆设的房间里,会有这么强的气场——这儿的主人不用靠东西显威风,而是靠把历史大势看得准准的,成了能撬动世界格局的力量。