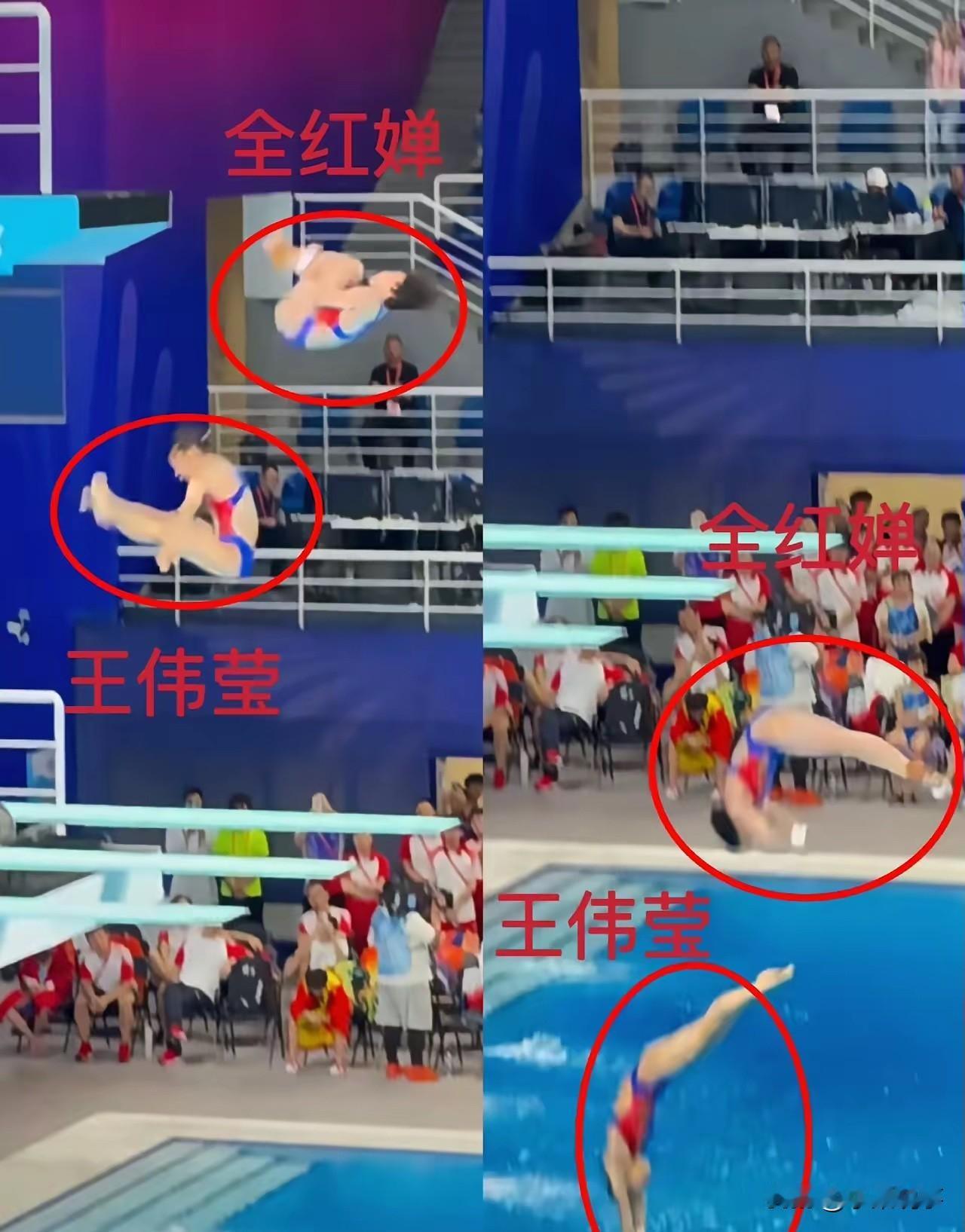

全红婵今晚让我真正见识到了,顶级运动员和普通运动员之间的差距! 图片是全红婵搭档王伟莹二跳过程的截图,大家发现没有,全妹的滞空能力太强了! 那张定格在空中的抓拍像极了飞鸟展翼。身体与水面保持完美平行时,她的脚尖还绷着芭蕾演员的弧度。这不是简单的技术展示,而是人体力学与艺术表达的巅峰融合。去年蒙特利尔世界杯上,她七个裁判六次给出满分的神迹,早已印证这种天赋的稀有性。 你注意到她入水前的手臂姿态了吗?小臂肌肉线条像雕刻的弓弦,每一寸都在对抗地心引力。这种控制力源自每天四小时陆上训练、两百次入水重复。广东湛江那个简陋跳水池里,她曾经连续三周纠正同一个转体角度,直到教练喊停才爬上泳池边缘。 看看旁边王伟莹的动作轨迹。同样的起跳高度,同样的翻腾周数,但全红婵的腾空时间足足多出0.3秒。这转瞬即逝的差距,在竞技场上就是天堑。水花效果仪的数值不会说谎,她入水时激起的涟漪始终控制在15厘米以内。 那些说天才靠运气的人应该看看她的训练录像。凌晨五点的体育馆灯光下,这个体重才35公斤的姑娘扛着相当于自身体重两倍的杠铃深蹲。巴黎奥运周期她主动加练核心稳定性,在平衡木上蒙眼完成全套动作,摔下来时膝盖的淤青从来没过消散期。 我们迷恋的不仅是冠军光环,更是人类向生理极限发起的浪漫远征。全红婵用14岁的身躯诠释着何为极致——当别人在考虑动作难度时,她已经在追求0.1秒的滞空优化;当观众为分数欢呼时,她正对着慢镜头调整手指开合角度。 这种偏执让我想起博尔特冲线前的回头,想起羽生结弦挑战的4A跳跃。顶级运动员永远在重新定义可能性的边界,他们把竞技场变成科学与美学的实验室。而全红婵最动人的地方在于,她让所有这些艰苦卓绝的训练,最终在赛场上看起来像呼吸般轻松自然。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 全红婵 全红婵世锦赛