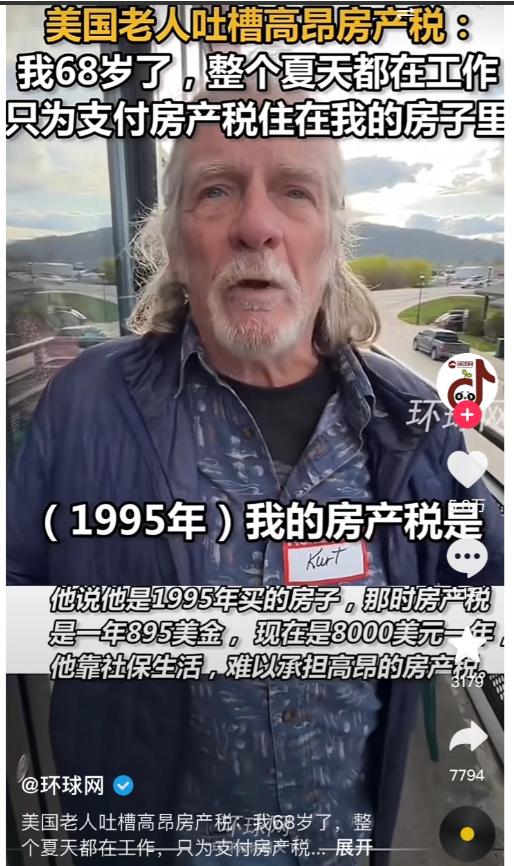

美国满大街流浪汉的根源就是美国的房产税制度,在美国你买了房房子是你的不假,房屋产权永久也不假,但你每年都得交一大笔房产税,一旦你收入减少无力负担房产税,政府会立即把你房子拍卖了,然后你就无家可归流落街头了 地方政府,比如县或市,每年都会根据房屋的评估价值向业主征税。这个评估价值可不是一成不变的,它会随着周边房价的上涨而水涨船高。这意味着,即使你的收入一分没涨,只要你的社区变得热门,你的税单就可能逐年攀升。 让我们想象一个具体的场景。一位名叫约翰的老人,三十年前在洛杉矶一个普通的街区买下了一栋房子,早已还清了贷款。他以为自己的晚年可以高枕无忧,在这栋充满回忆的房子里安度余生。 然而,随着科技公司的涌入,他所在的街区突然变成了炙手可热的区域,房价飞涨。很快,他每年需要缴纳的房产税,从几千美元飙升到了一万多美元。 约翰靠的是固定的退休金生活,这笔突然增加的巨额开支,很快就压得他喘不过气来。他开始拖欠税款,然后,那张来自县政府的红色警告信就来了。 这个过程就像一场无法逃脱的官僚程序。一旦你无力负担房产税,政府不会立刻把你赶出去,但会在你的房产上设置一个“税收留置权”。这就像一个债务标签,意味着你欠政府的钱。如果几年内你仍然无法还清这笔税款,政府就有权将这个“税收留置权”拍卖给投资者。 这些投资者会帮你垫付税款,从而获得对你房产的索偿权,并且通常会加上高额的利息和手续费。现在,约翰不仅欠政府钱,还欠了这些投资者的钱。 如果约翰最终还是拿不出钱,这些投资者就可以启动法律程序,要求拍卖约翰的房子来偿还他们的投资。最终,约翰的房子被以低于市场的价格拍卖掉,他自己则被扫地出门,一生的心血化为乌有。 这听起来像是一个极端的例子,但在美国,这却是每天都在发生的现实。根据一些法律援助组织的统计,每年有成千上万的美国人因为无法支付房产税而失去他们的家园。 这些人中,有相当一部分是像约翰一样的老年人,他们的收入固定,却要面对不断上涨的税负。还有一些是遭遇突发变故的家庭,比如主要劳动力失业、生了一场大病,原本稳定的收入瞬间中断,而房产税这个“固定支出”却像一座大山一样压了过来。 那么,地方政府为什么如此依赖房产税呢?这背后是美国独特的财政体系。与许多国家不同,美国的地方政府,特别是学区,其运营资金的主要来源就是房产税。 你孩子上的公立学校的老师工资、校车维护,你拨打的911电话背后的消防员和警察的薪水,社区图书馆的书籍,公园的草坪修剪……这一切,都依赖于从本地居民和企业征收的房产税。 这个制度的设计初衷是“取之于民,用之于民”,让社区的居民直接为社区的公共服务买单。它保证了地方财政的独立性,但也制造了一个巨大的风险:当经济下行,居民收入普遍减少时,地方政府同样面临财政危机,他们非但不会减税,反而可能为了维持服务而提高税率,从而形成一个恶性循环。 这个制度的另一个残酷之处在于它的“不公平性”。房产税是基于资产价值,而不是基于支付能力。一个资产上千万的富翁,和一个只有一套房子、靠微薄养老金过活的老人,如果他们的房子恰好价值相同,他们缴纳的房产税也相差无几。 但对于富翁来说,这笔税可能只是他九牛一毛的收入,而对于老人来说,这可能是他一年的生活费。这种“累退”的性质,使得房产税对中低收入阶层,特别是固定收入的群体,构成了不成比例的巨大压力。 更值得玩味的是,这个制度在某种程度上也加剧了社会的阶层固化。富裕的社区,因为房价高,能征收更多的房产税,从而可以提供更好的公共服务,比如更优质的学校、更安全的治安。 这反过来又会吸引更多的富裕家庭迁入,进一步推高房价,形成一个良性循环。而贫穷的社区则陷入相反的恶性循环,税基薄弱,公共服务差,难以吸引投资和居民,经济状况雪上加霜。房产税,这个本应服务社区的工具,却在不经意间成了划分阶层、固化不平等的壁垒。 所以,当我们看到美国街头那些无家可归的人时,我们或许应该思考一个更深层次的问题:他们的悲剧,有多少是源于个人的不幸,又有多少是源于这个看似公平、实则暗藏杀机的制度? 当一个社会将“拥有一个家”的权利,与持续不断的金钱支付能力捆绑在一起时,它实际上是在告诉人们:家,不是一个温暖的港湾,而是一个需要终身付费才能停留的奢侈品。 当“拥有”一个家,变成了一场需要终身赢取的游戏,我们又该如何定义“家”的意义?这个看似为社区服务的制度,是否正在以另一种方式,侵蚀着美国梦的根基?

评论列表