中国钢铁工业协会不锈钢分会2025年09月12日12:39北京

2025年8月26日,位于广东省江门市的江门中微子实验(JUNO)取得重大进展,成功完成2万吨液体闪烁体灌注,并正式运行取数。这一历经十余年筹备与建设的大科学装置,成为国际上首个运行的超大规模、超高精度中微子专用实验设施,开启了中微子研究的新篇章。在其复杂而精妙的构造中,不锈钢材料凭借独特性能,为实验的精准探测和长期稳定运行提供了不可或缺的支撑。

江门中微子实验探测器位于地下700米深处,旨在探测53公里外台山和阳江核电站产生的中微子,并对其能谱进行高精度测量。与其他同类实验相比,江门中微子实验在测定中微子质量顺序方面具有显著优势,不受地球物质效应和未知中微子振荡参数的干扰,还将大幅提升6个中微子振荡参数中三个参数的测量精度。而这些目标的实现,离不开实验装置中各类材料的协同工作,其中不锈钢材料在多个关键部件中发挥着核心作用。

从2008年中国科学院高能物理研究所提出构想,到2013年获得中国科学院战略性先导科技专项(A类)以及广东省人民政府支持,再到2015年启动隧道和地下实验室建设,直至如今探测器成功运行,每一步都凝聚着科研人员的心血。在探测器主体建设完成后的灌注阶段,项目团队展现出了极高的技术水准。先是在45天内精准完成超过6万吨超纯水的灌注,将内外有机玻璃球的液位差严格控制在厘米量级,流量偏差不超过0.5%,确保了探测器主体结构的安全稳定。随后,又耗时半年将2万吨液体闪烁体精确注入直径35.4米的有机玻璃球内,并同步完成纯水置换,且满足了超纯水与液体闪烁体对超高洁净度、透明度和极低放射性本底的严苛要求。

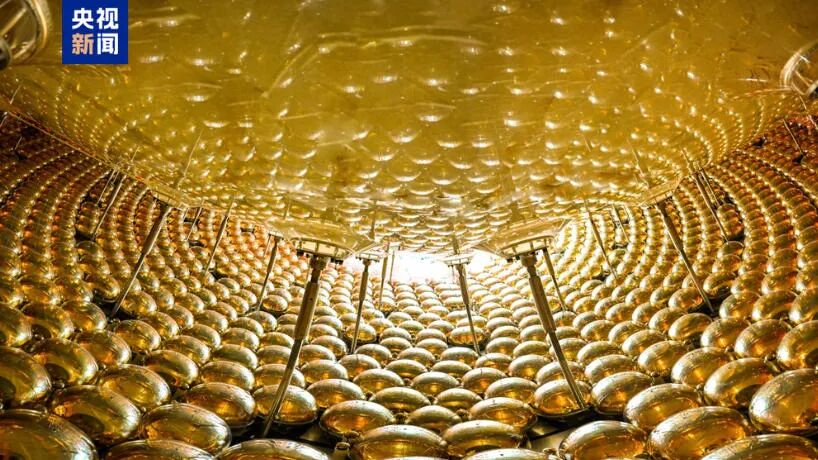

实验装置的核心探测器——有效质量达2万吨的液体闪烁体探测器(中心探测器),被安置于地下实验大厅44米深的水池中央。其主支撑结构是直径41.1米的不锈钢网壳,这个巨大的网壳使用了约900吨不锈钢材料,通过12万套高强不锈钢环槽铆钉拼接而成,安装精度达到毫米级。虽然并未明确标注不锈钢网壳的具体牌号,但从其“低放射性本底的奥氏体不锈钢”这一描述,结合项目对结构强度(需承载超过3000吨浮力)和放射性控制的严格要求,以及整体材料体系来看,推测主要采用304或316不锈钢,并通过特殊工艺降低了放射性杂质含量。304不锈钢因含18%铬和8%镍,形成稳定的奥氏体组织结构,具备良好的耐腐蚀性和加工性能,能够适应地下潮湿环境;316不锈钢在此基础上添加了2%-3%的钼元素,进一步提升了耐腐蚀性,特别适合在可能存在微量腐蚀性物质的环境中使用。

探测器中20英寸光电倍增管的防护罩采用低本底304不锈钢制造。中微子探测对环境干扰极为敏感,低本底的304不锈钢凭借优异的力学性能和较低的放射性本底,能有效减少对中微子探测的干扰,同时满足防护罩对结构强度的要求,确保光电倍增管在稳定的环境中工作,精准捕捉中微子与液体闪烁体相互作用产生的微弱闪烁光信号。

直接接触2万吨液体闪烁体的储存容器和输送管道,选用304和316不锈钢作为核心材料。研究表明,在40℃环境下,这两种牌号的不锈钢与液体闪烁体长期接触后,仅导致衰减长度减少6%-12%,且铁元素溶出量无明显变化,完全契合实验对材料洁净度和稳定性的极高要求。液体闪烁体是探测中微子的关键介质,当大量中微子穿过探测器时,偶尔会与之发生反应并发出极其微弱的闪烁光,而稳定且洁净的储存与输送材料是保障液体闪烁体性能、维持探测精度的重要前提。

江门中微子实验是中国科学院高能物理研究所主导的重大国际合作项目,汇聚了来自17个国家和地区、74个科研机构的近700名研究人员。该实验设计使用寿命为30年,后期还可升级改造为世界最灵敏的无中微子双贝塔衰变实验,以探测中微子绝对质量,检验中微子是否为马约拉纳粒子,从而助力解决粒子物理、天体物理和宇宙学等领域的前沿交叉热点难题。

正如江门中微子合作组发言人王贻芳所说:“完成江门中微子探测器灌注并开始运行取数,是一个突破性的进展。”而其中不锈钢材料的精准选用和出色表现,为这一超大规模和超高精度的中微子专用大科学装置奠定了坚实基础。其低放射性本底特性避免了对中微子探测的干扰,优异的耐腐蚀性保障了设备在长期复杂环境中的稳定运行,高强度特性则支撑起整个巨型地下探测系统。未来,随着江门中微子实验的持续推进,不锈钢材料也将继续在探索宇宙奥秘的征程中发挥关键作用,助力科研人员揭开中微子世界的神秘面纱,深入理解物质和宇宙的本质。