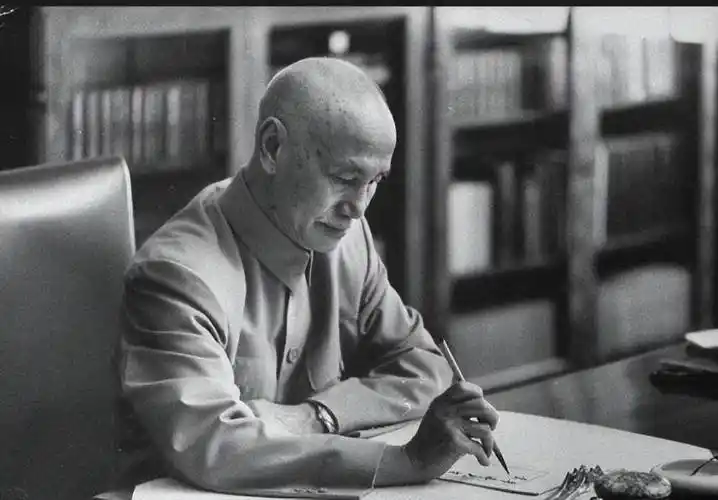

1935年6月18日,福建长汀罗汉岭的草地上,一位身穿黑褂白裤的文人,盘腿而坐,微笑着说出:“此地很好”。随后,他被枪决,年仅36岁。

他的名字叫瞿秋白 。

他不是普通的囚犯,而是中国共产党第一代中央领导人之一 ,是那个动荡时代最具思辨力的革命文人,是国共之间愿意对话的一道门。

蒋介石杀了他。也就杀死了一个最能让中间力量留在国民党身边的机会。

而这一步,是国民党历史上最致命也最不该的一次政治误判 。

他是“说话的人”,不是被命令的人瞿秋白的出身,可以写成一部书。

他出生于没落的官宦家庭 ,父亲嗜赌成性,家境逐年破败。16岁时,母亲因穷困而吞火柴自尽 。这场家庭悲剧,成为他精神上的原罪。

他没有像其他落魄文人去当幕僚、混编制,而是选择去苏俄采访,成为那个时代第一批直面现实、投身政治的知识分子 。

23岁,他加入共产党,成了党内最有笔力的宣传家。

他翻译《国际歌》,锐评国民党的政治虚伪,创办《布尔塞维克》《热血日报》,都是用笔杆子和思想去战斗。

可以说,他是一代读书人投入革命的典范。

在1927年“八七会议”上,他力排众议,确定了“武装反抗国民党”的总方向,直接扭转了大革命失败后的迷茫。这一决策,至今在中共党史上写下重要一笔。

他不是被动执行命令的人,而是“说话的人”,是那种能把一群力量聚拢、能把思想变成信仰的人。

国民党不知道杀的是谁,它只知道瞿秋白是“共产党的骨干”。

其实,杀的不是刀下的一个人,杀的是这个国家最稀缺的:有信仰、有笔力,有民心的革命知识分子。

蒋介石为何一定要杀他?如果我们把目光推回到1935年,那是蒋介石内外交困的时候。

当时国内局势乌云压顶:

-华北局势风声鹤唳,日本侵略步步紧逼;-“攘外必先安内”路线备受全国质疑;-中共已经完成长征,红军虽损耗巨大,但战略重整;

这一年,本该是国共必然妥协的拐点。而瞿秋白,是一位能“搭桥”的人物。

更关键的是,他的生死,本可成为国民党展现 “宽容、开放、转型” 的象征性举动。

宋希濂清楚这一点。瞿秋白当年是他的老师。在长汀被关押期间,宋不但没有折磨他,反而提供了很多照顾。甚至试图劝降,给他安排轻松的“翻译官”职位,不需公开反共。

而瞿秋白拒绝:“人爱自己的历史,比鸟爱自己的翅膀更厉害,请你不要撕裂我。”这句话,现在还记得的人不多,但它是那代知识分子的精神总结。

面对这样一个人格完整、思想刚毅、代表理性的文人,蒋介石居然下令“即刻枪决”。

从武昌行营到长汀,仅仅一纸密令。

他以为自己是在立威,其实是在亮出自己短视无度、容不下不同意见的底牌。

为什么说“杀瞿秋白”比镇压工人更伤国民党?蒋介石或者国民党军政高层可能认为,杀一个文人,不如敉平百姓暴动来得实在。但他们忽略了舆论、士人、知识界的力量,在那一年开始悄悄翻转。

当时的中国,处于一个裂变期:

-左翼文人开始占领舆论高地,鲁迅、茅盾、巴金等纷纷投向进步阵营;-中间派(如宋教仁遗脉、自由主义者、温和改革派)开始对国民党态度转冷;-青年学生、城市中产、大学教授对国民党的“清党”路线越来越不满;

在这种局势下,一位代表“理性、温和、文化”的瞿秋白被处死,是一个巨大的信号:

“这个政权,连最有教养的异见都容不下。”

这是压垮国民党“中产阶级人设”的最后一击。

甚至连对他旧日尊敬的敌人宋希濂,日后都数次忏悔: “这是一个不可饶恕的错误。”

在长汀赴死前,瞿秋白并没有苦苦哀求。他唱着自己翻译的《国际歌》,微笑着坐在草坪上,像是参加一场伟大的葬礼。

你很难想象,这样从容赴死的人,是被称作“罪犯”的。

而这段临终最后的镜头、那句话“此地很好”,最终穿越历史,反过来溃败蒋介石的威权叙事。

这不是烈士式的轰烈死法,而是一种沉静、文人式的告别。 它安静,却深刻震撼了整整一代读书人。

杀了他,国民党没有立威,反而开始流失在文教界仅存的影响力。

许多年后,蒋介石或许意识到了——有些人枪杀是无法解决的,他们是象征 ,是信念的化身。

你杀了躯体,却激活了信仰。

蒋介石失去了什么?蒋介石本可以将瞿秋白“软处理”:

• 杀不得罪左翼学生;

• 留,又彰显国民党不是一味镇压文化界的铁血政权;

• 或者至少拖着处理,也为未来和谈或转型留出口子。

但他急于一击,是政治恐慌的体现。

在那个民意风向已变、国际局势紧张、党内不稳的三重夹击中,谁先容纳不同声音,谁就能走得远。

很显然,蒋没能看到这个方向。

失去瞿秋白,不只是斩断一个人生命线,而是将国民党的可能性,一起砍断。

从长远看,也动摇了其政权稳固性,失去了“理想与理性”的中产支持。

历史不原谅短视的政党今天我们来看这件事,重点不在于“蒋介石有多恶”,而在于政治中最根本的价值选择:

你是想通过容纳异见赢得民心,还是靠高压统治来维护假象 ?

瞿秋白之死,是一个历史转折点。

他身上汇聚了那个时代最可贵的几个标签:知识、觉醒、悲悯与坚守。

他不是一个单纯的政治符号,更象征着中国文人的最后一份骨气。

而蒋介石下这道命令时,并不了解自己真正失去的,不只是瞿秋白,还有一整批依然犹豫、犹存幻想的中间力量。

从那一刻开始,国民党的分裂就不再是一个可逆的过程。

评论列表