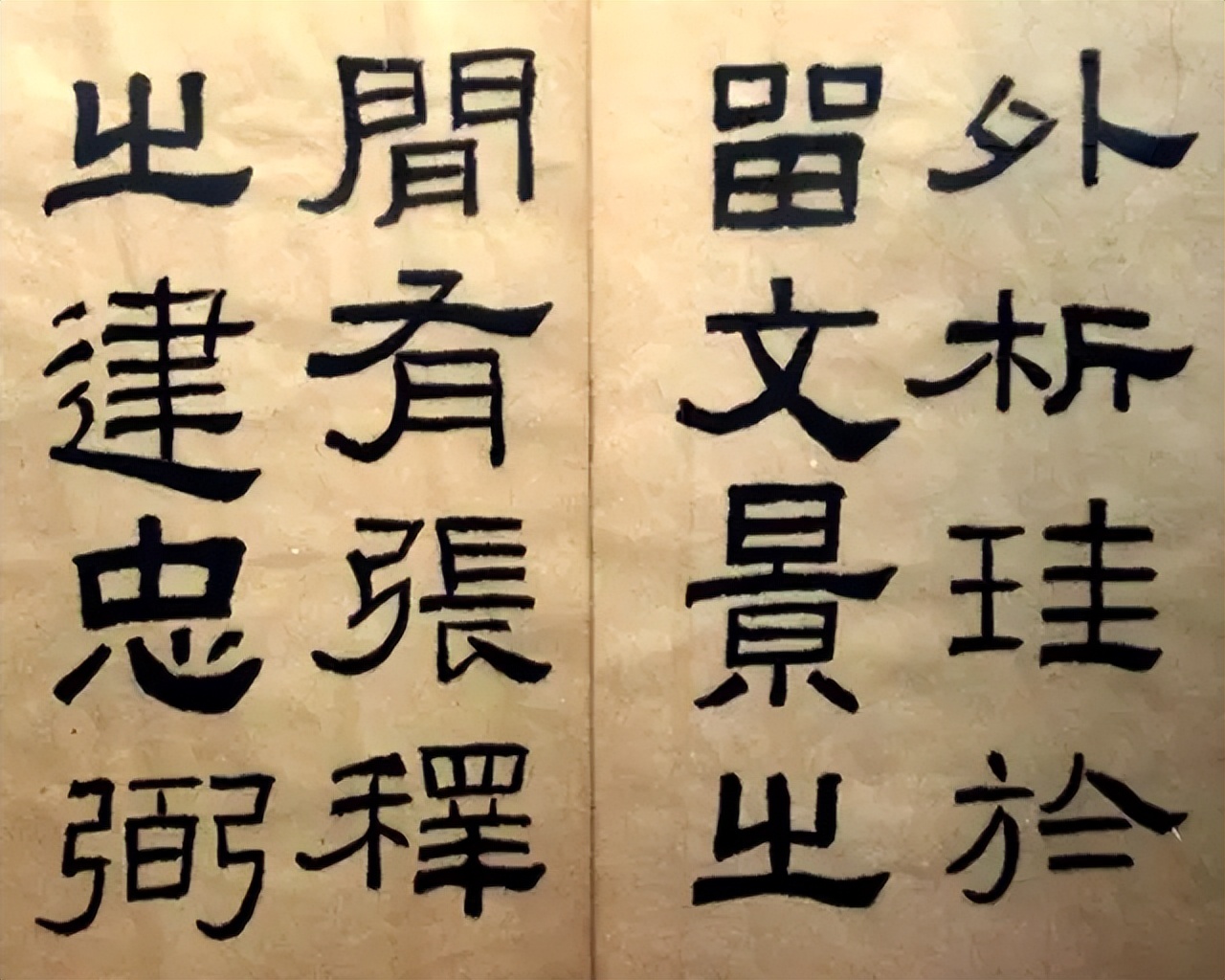

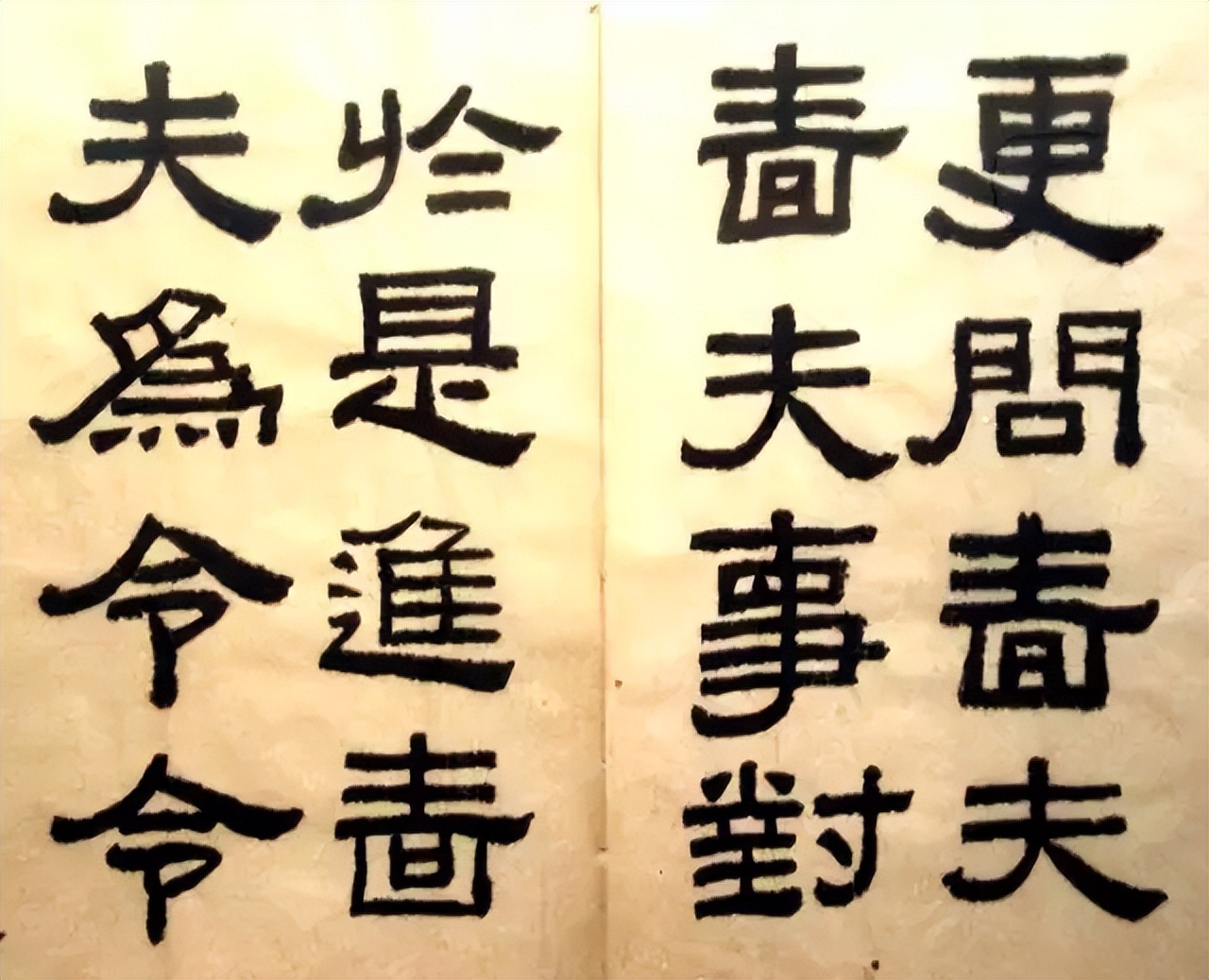

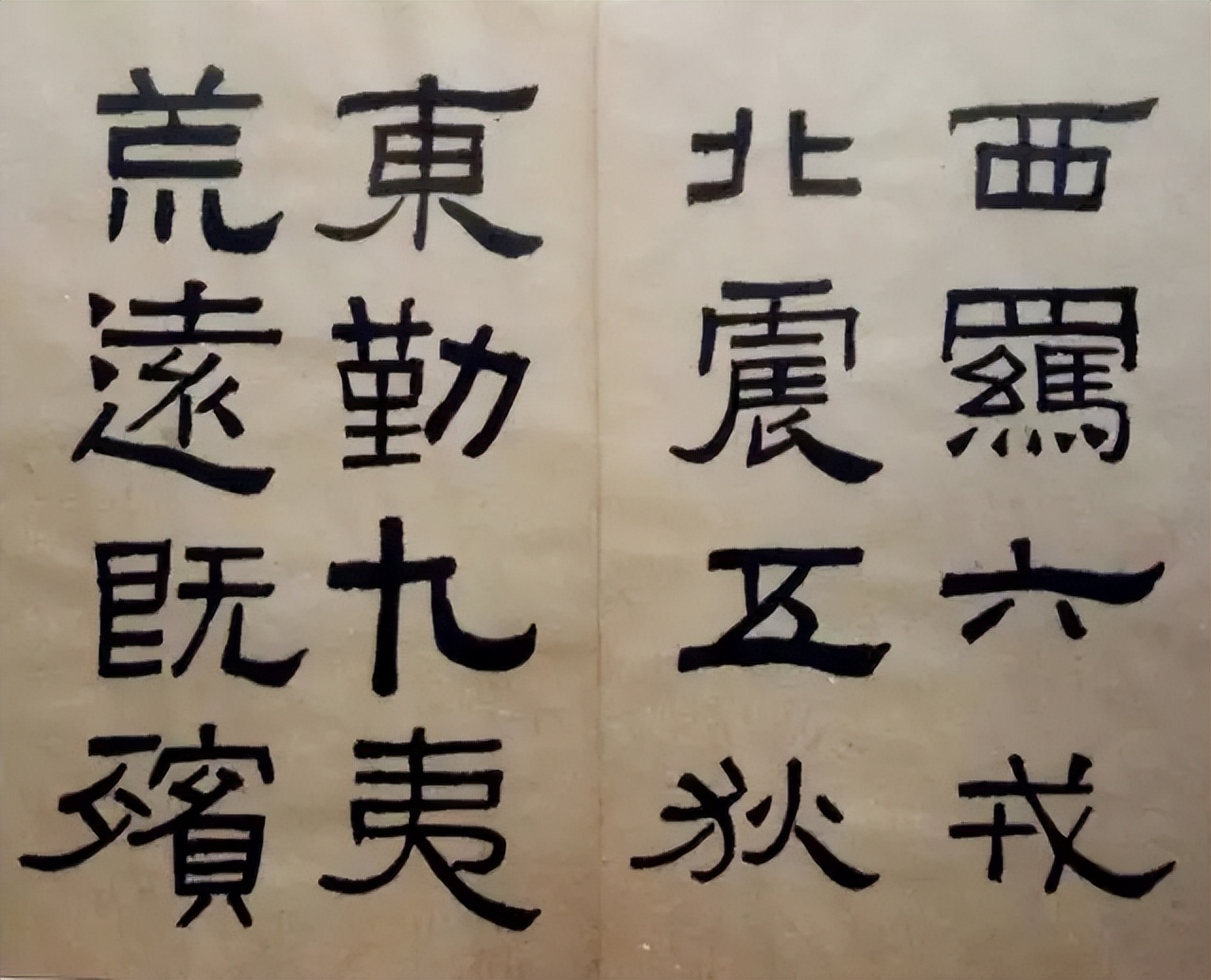

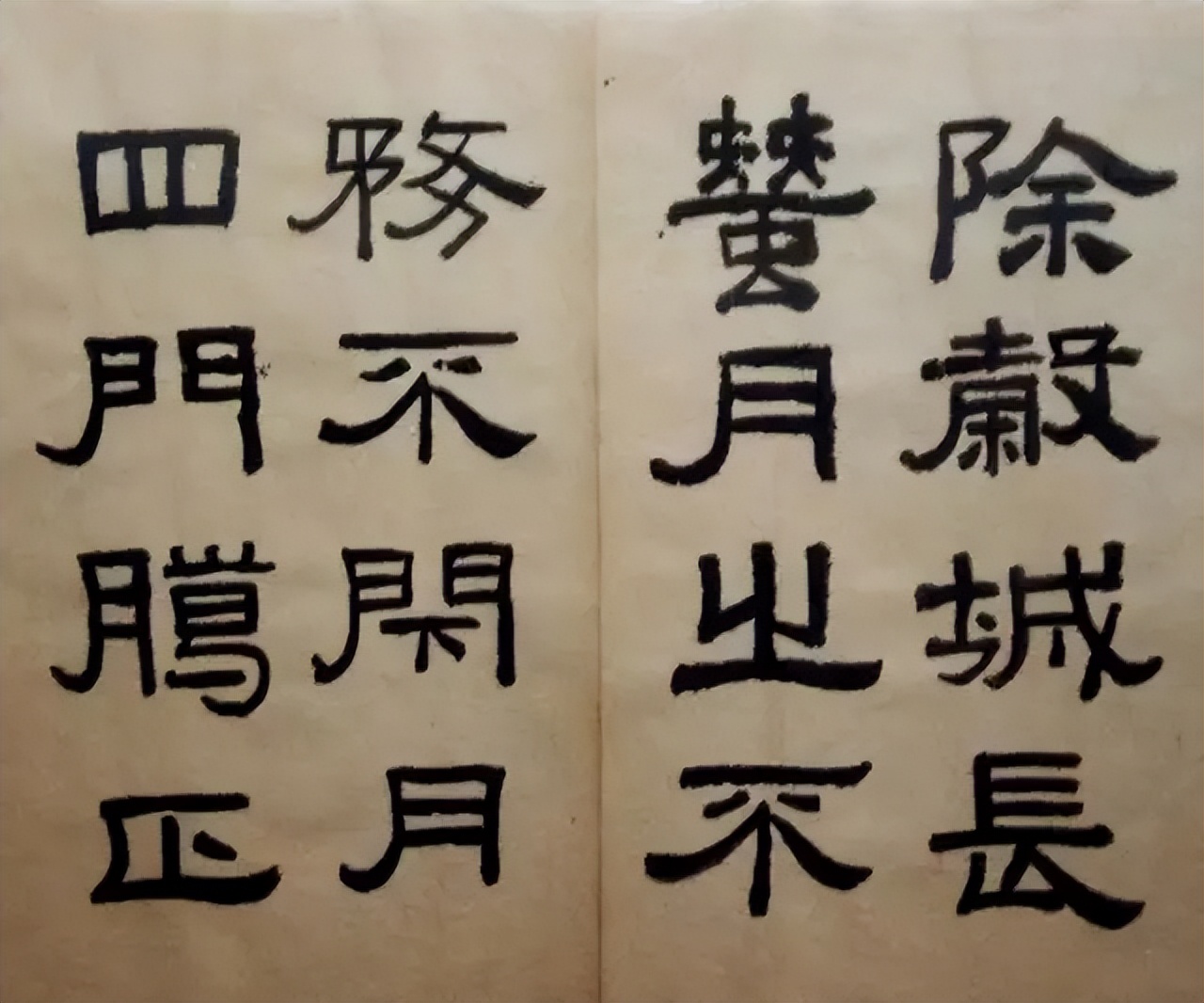

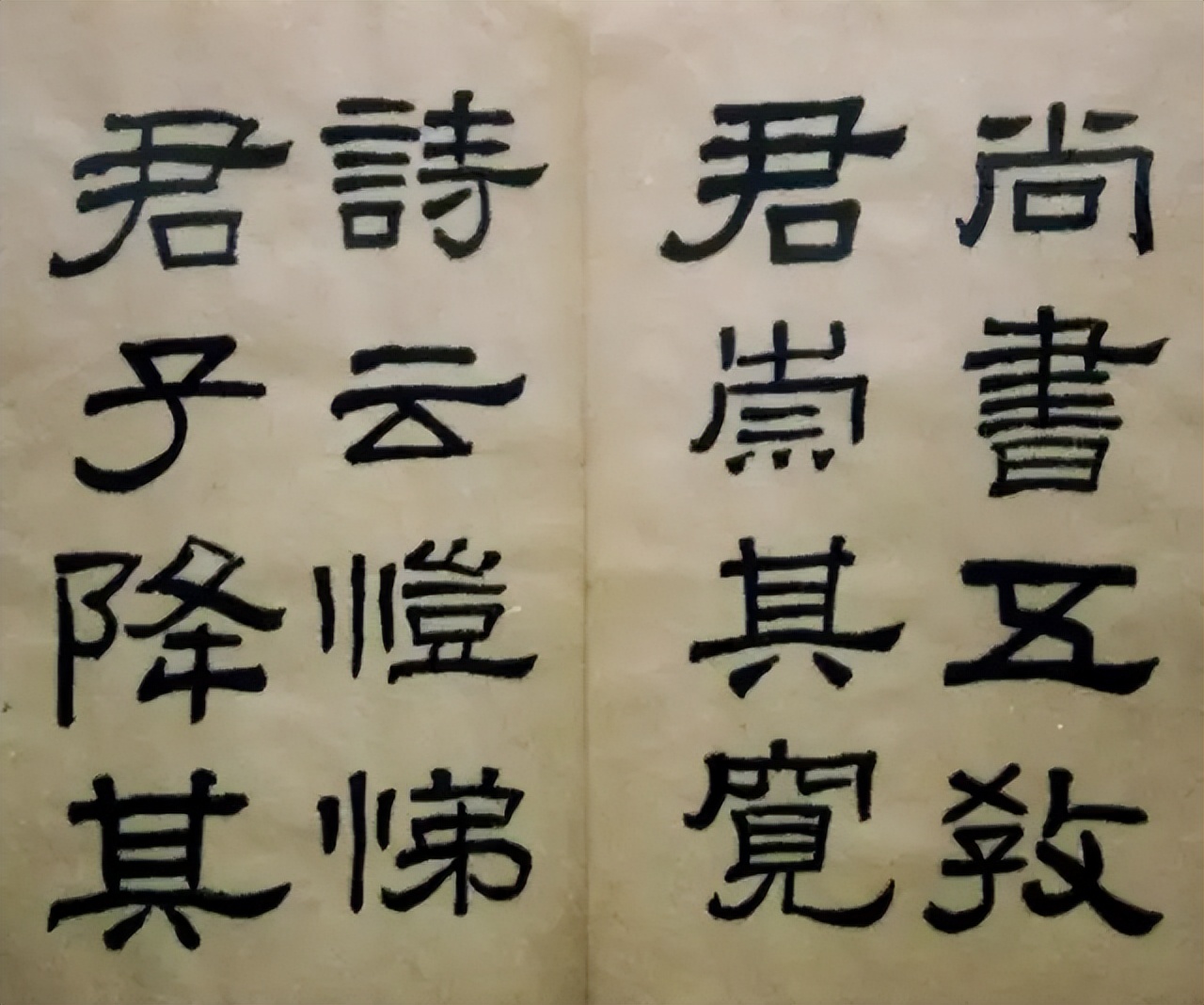

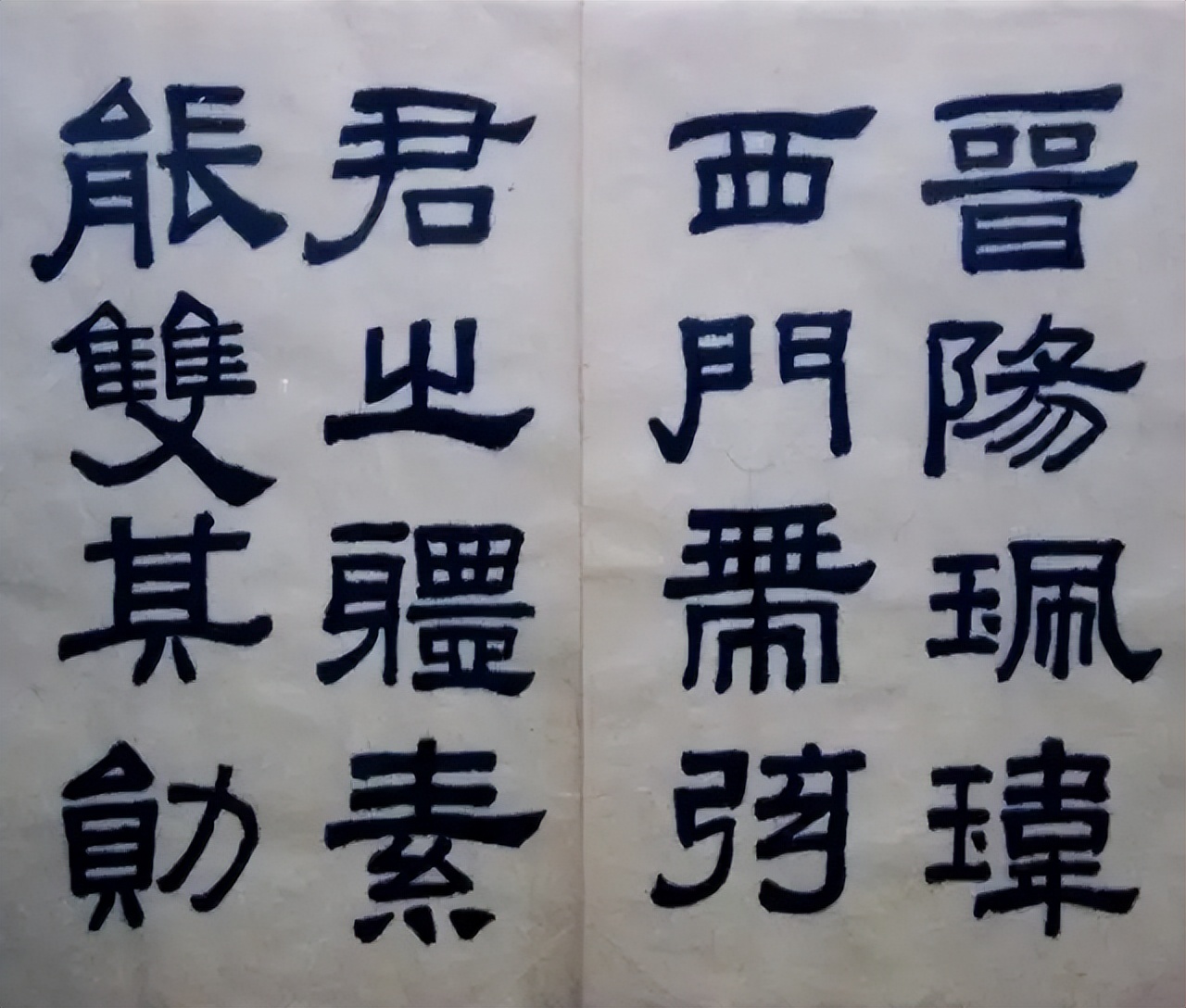

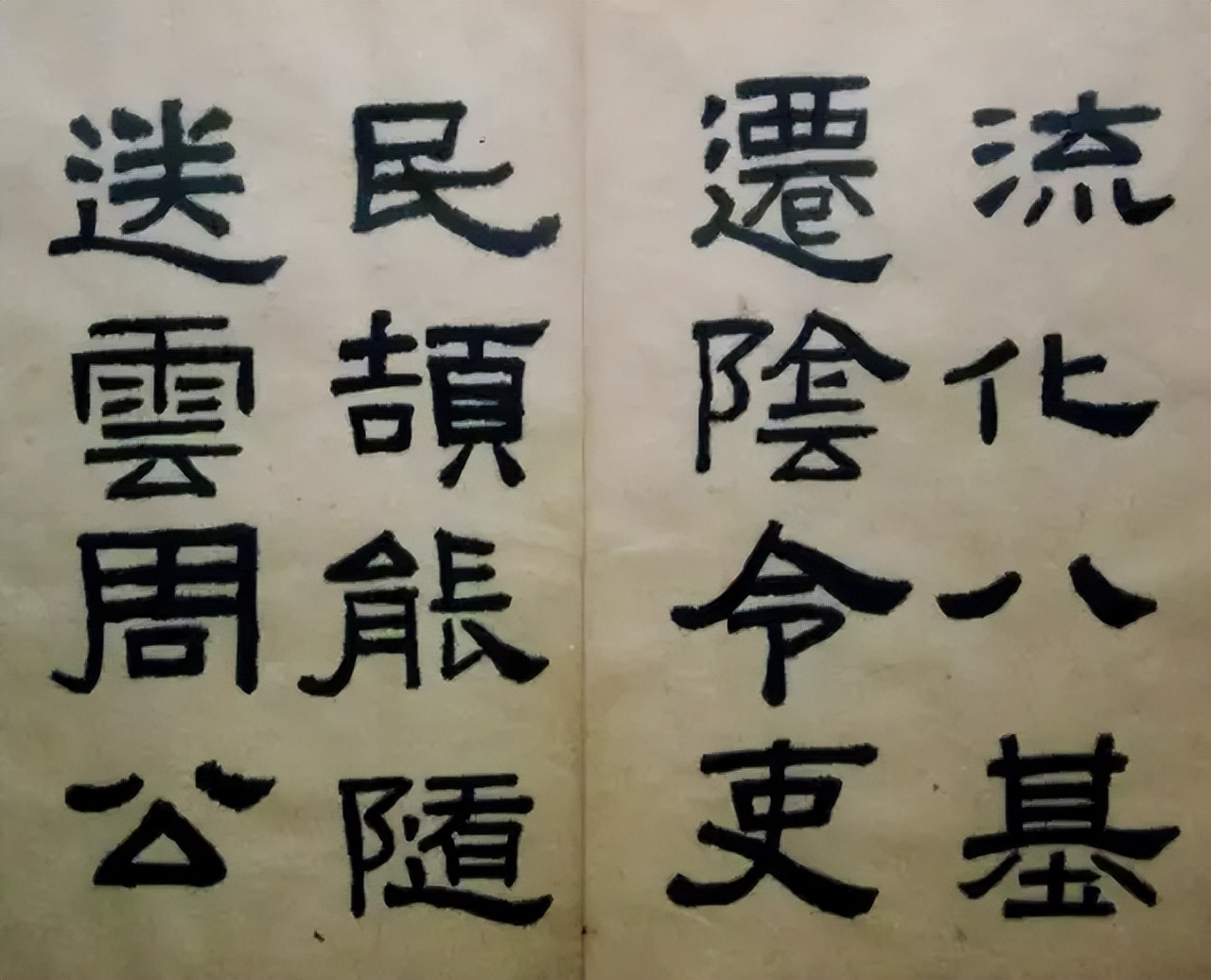

《张迁碑》,全称《汉故谷城长荡阴令张君表颂》,乃是东汉隶书成熟时期的经典之作。它诞生于东汉灵帝中平三年(公元186年),此碑书风朴厚劲秀,方整多变,以其独特的艺术魅力成为历代书法家临摹学习隶书的重要范本。碑文字体多呈方形,笔画粗细变化不大,结体茂密,具有古朴雄浑的气象。其用笔以方笔为主,斩截爽利,棱角分明,尽显汉隶的质朴与大气,展现出了东汉时期隶书艺术的高度成熟与独特风貌。

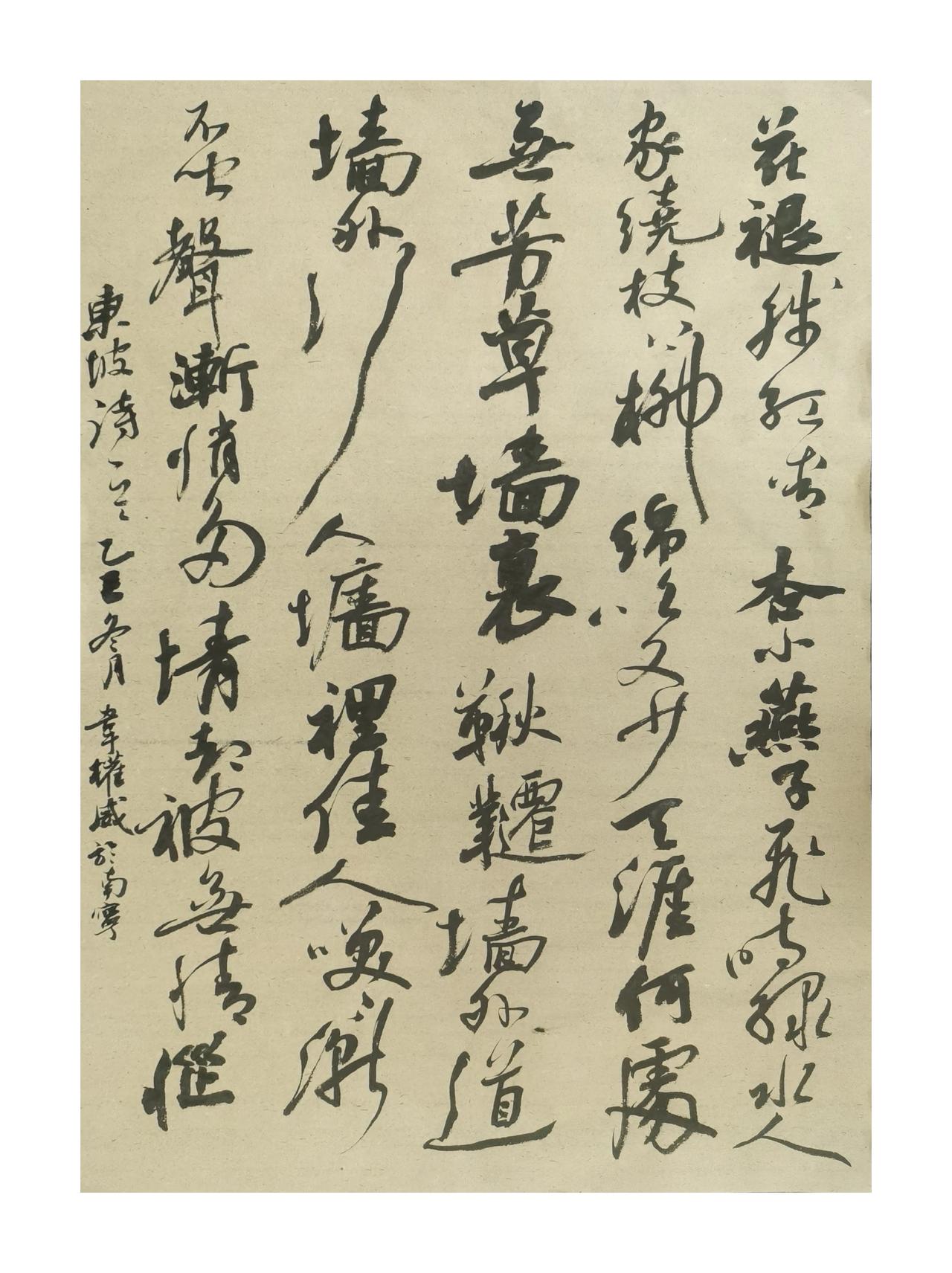

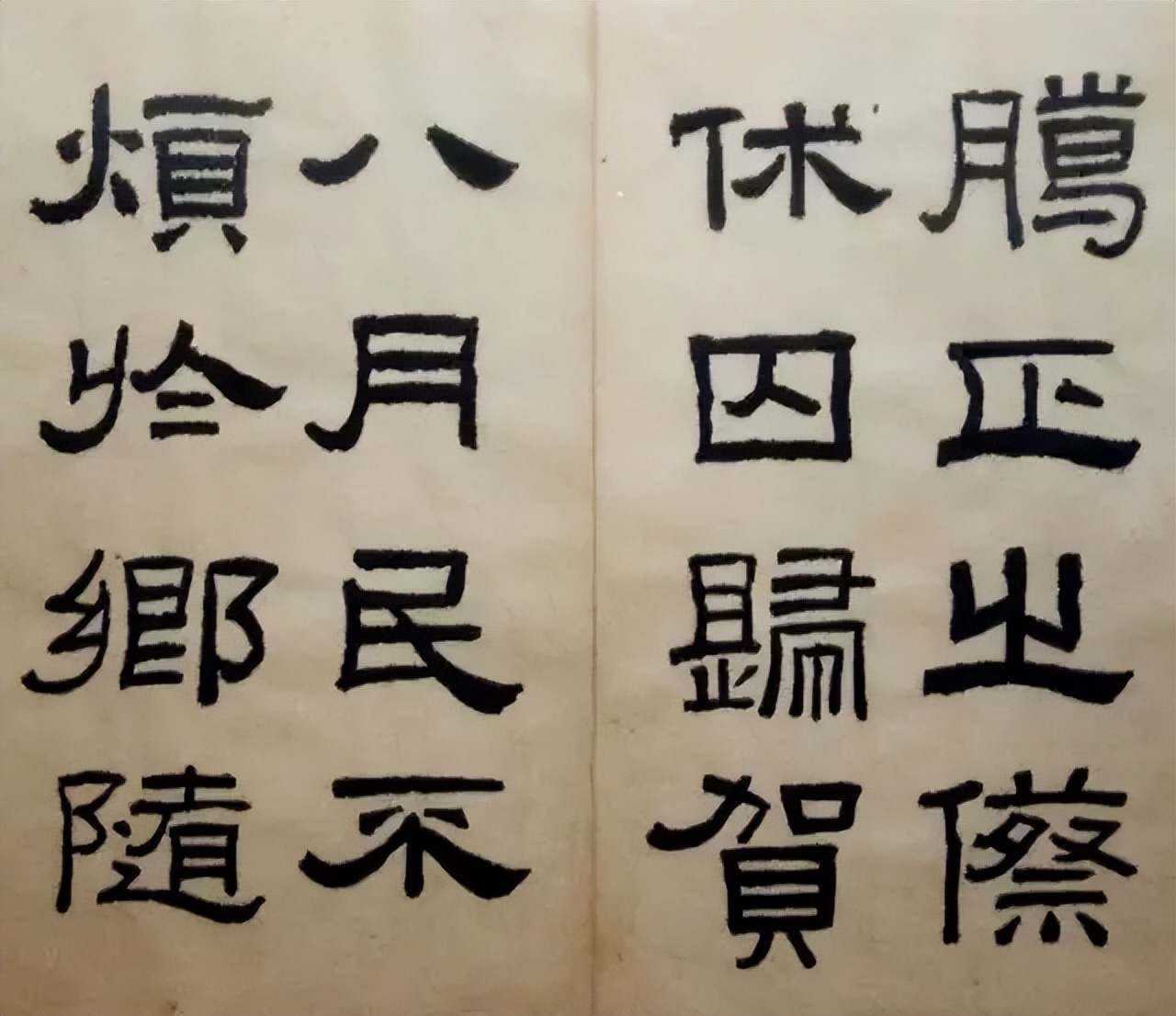

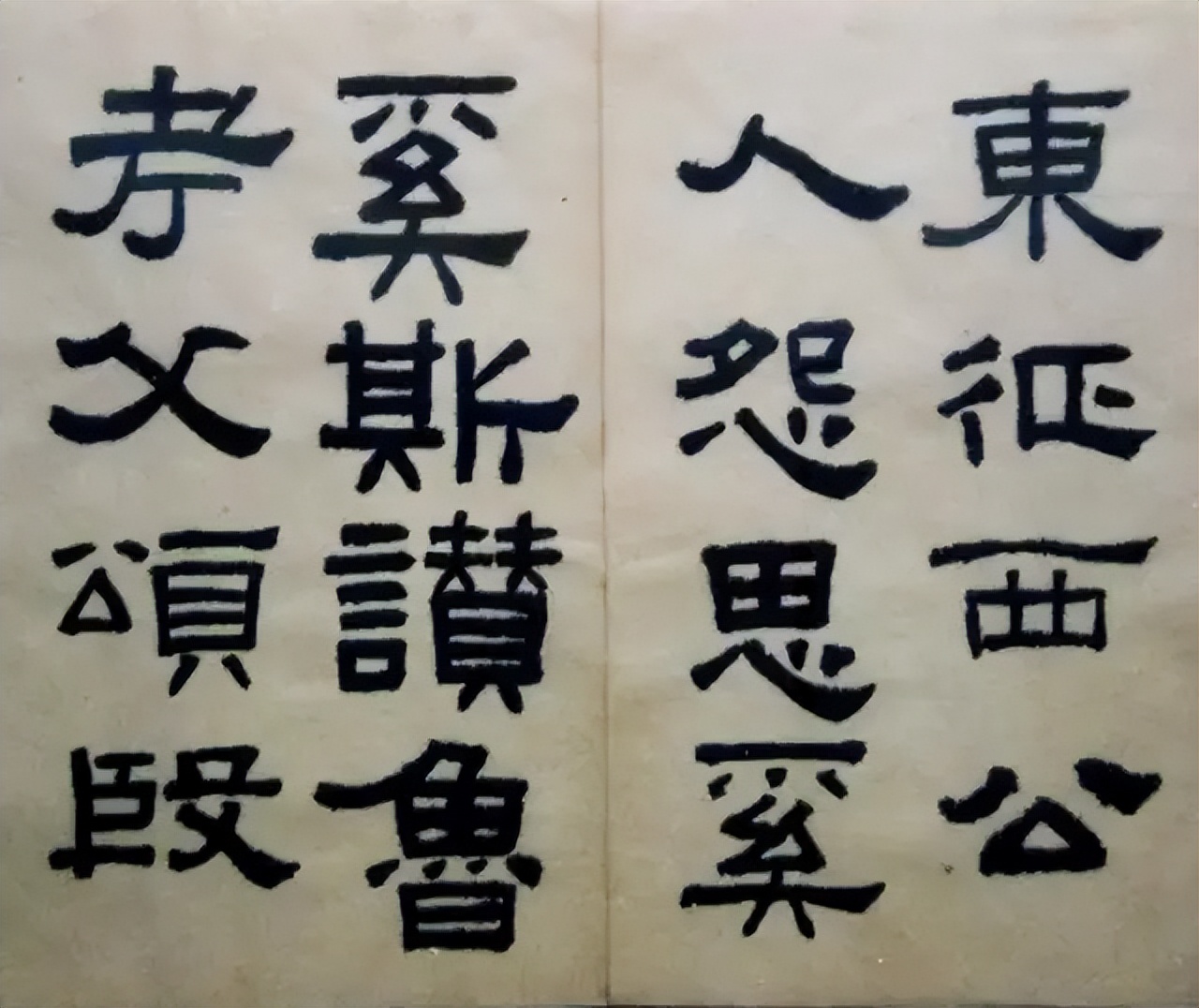

林散之在70岁时选择临写《张迁碑》,这背后有着深刻的意义。70岁,对于常人而言或许已步入暮年,但对于林散之这样一位醉心于书法艺术的大家来说,却是其艺术生涯中沉淀与升华的关键阶段。此时的他,已经拥有了数十年的书法实践经验,对书法艺术的理解和感悟达到了相当的深度。他临写《张迁碑》,并非是简单的机械模仿,而是站在更高的艺术层面上,去汲取经典碑刻中的养分,以丰富自己的书法语言和创作风格。

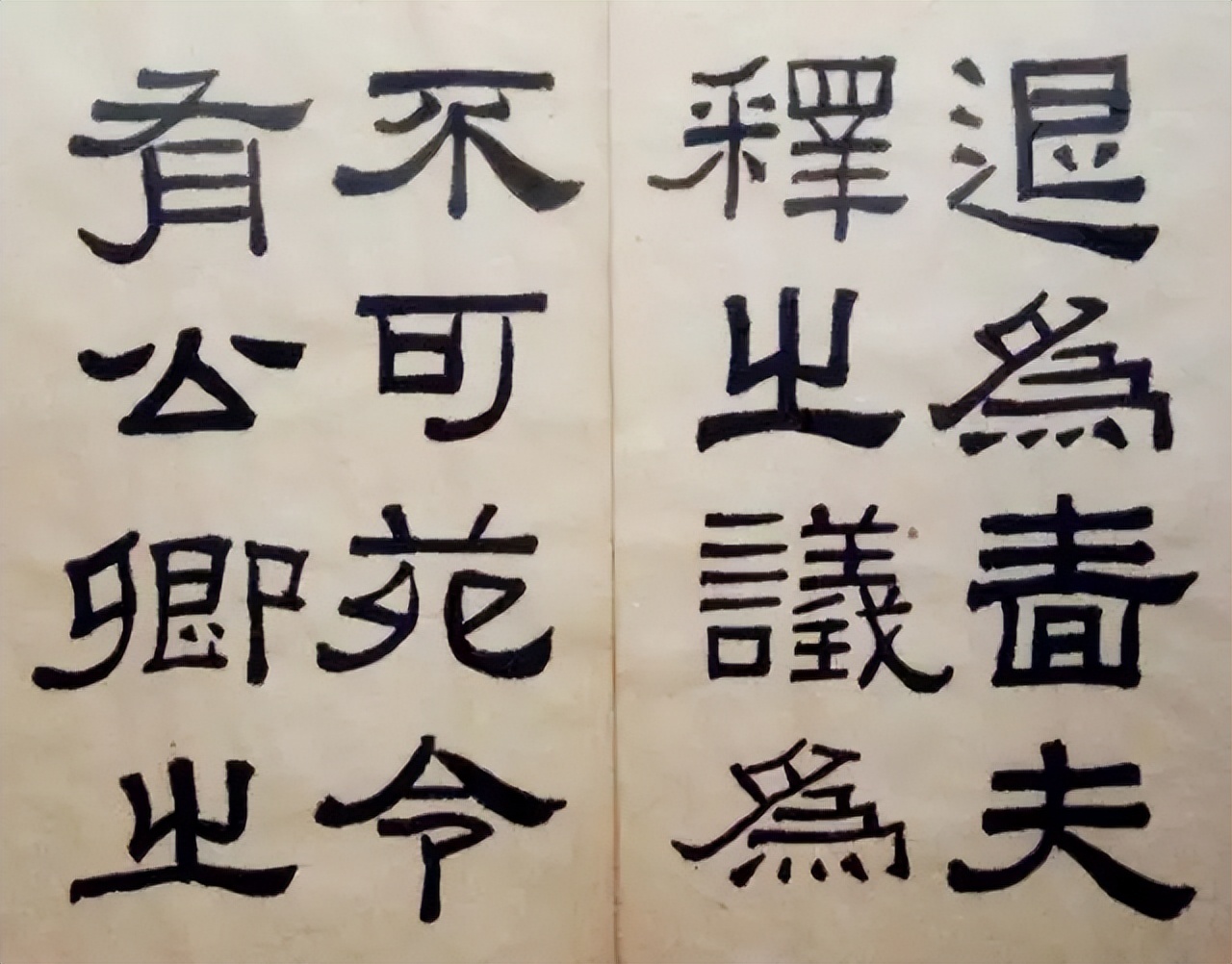

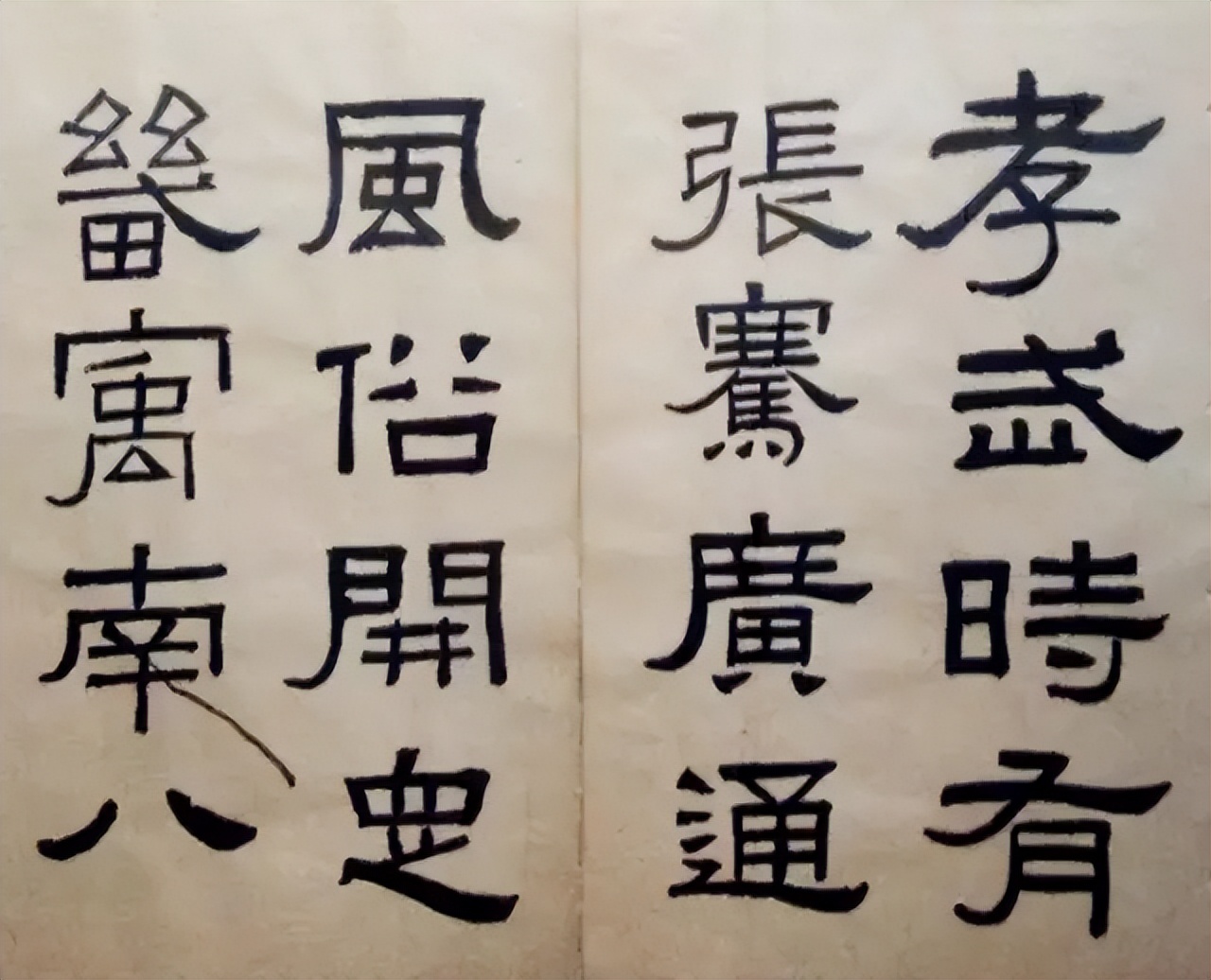

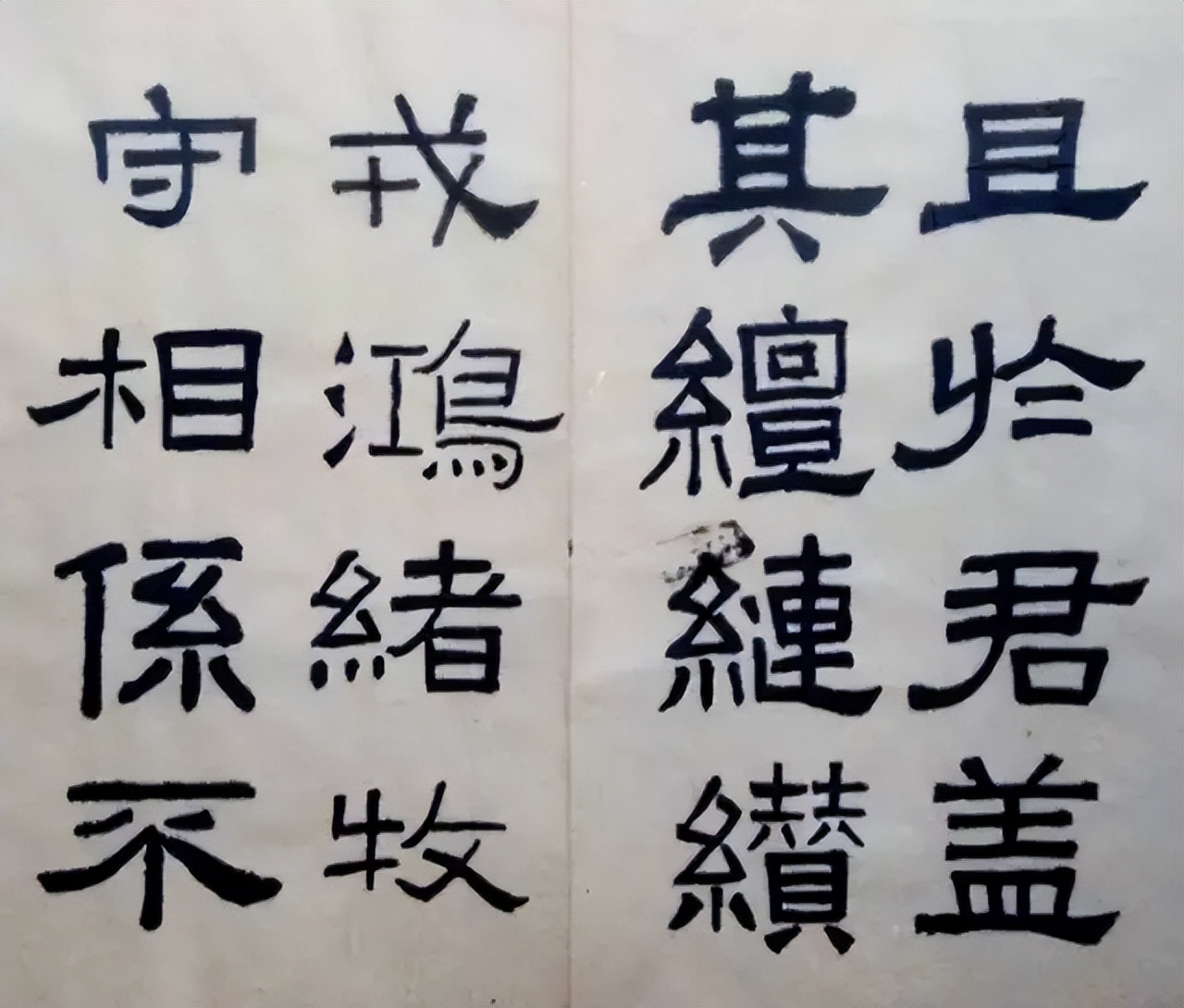

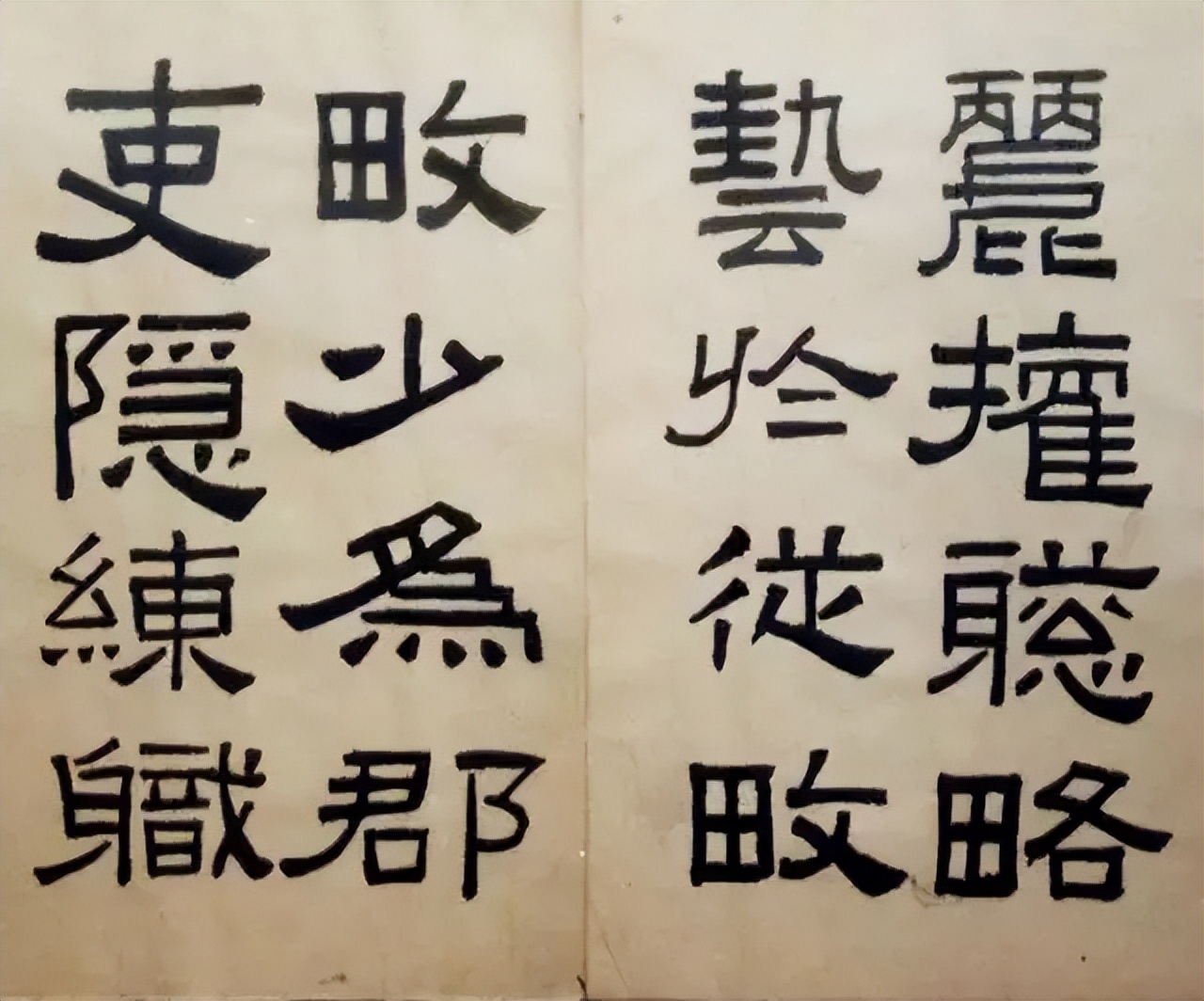

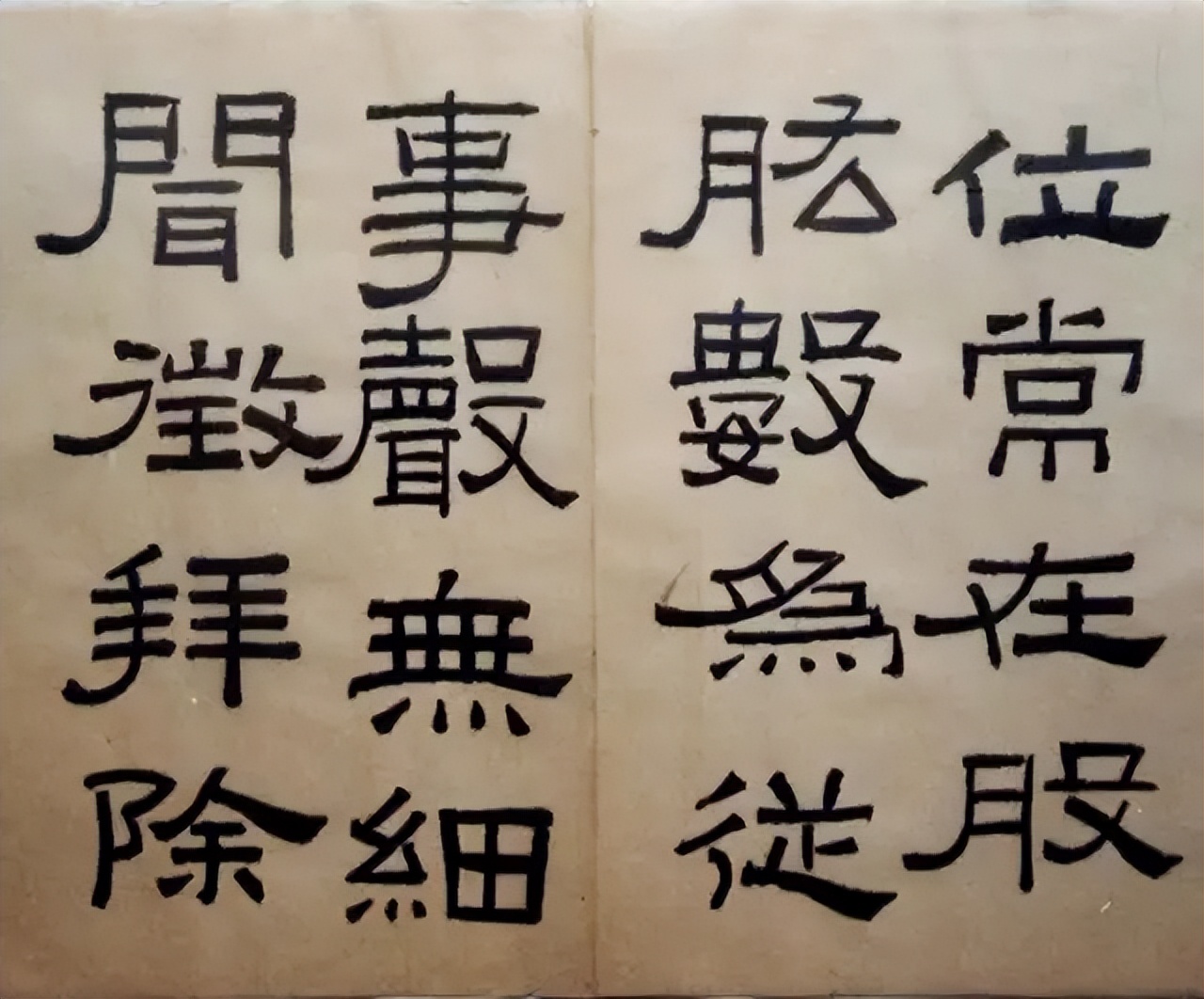

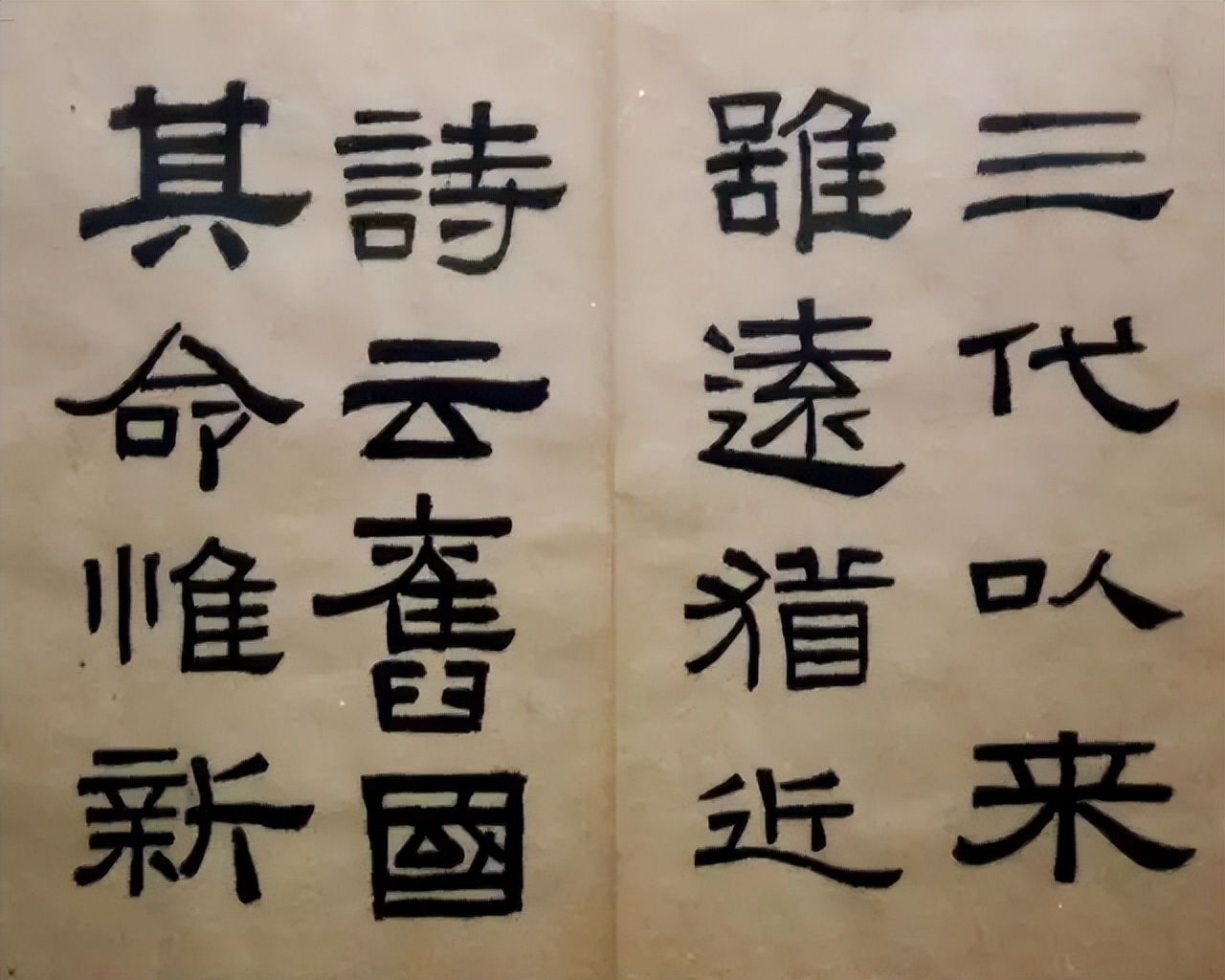

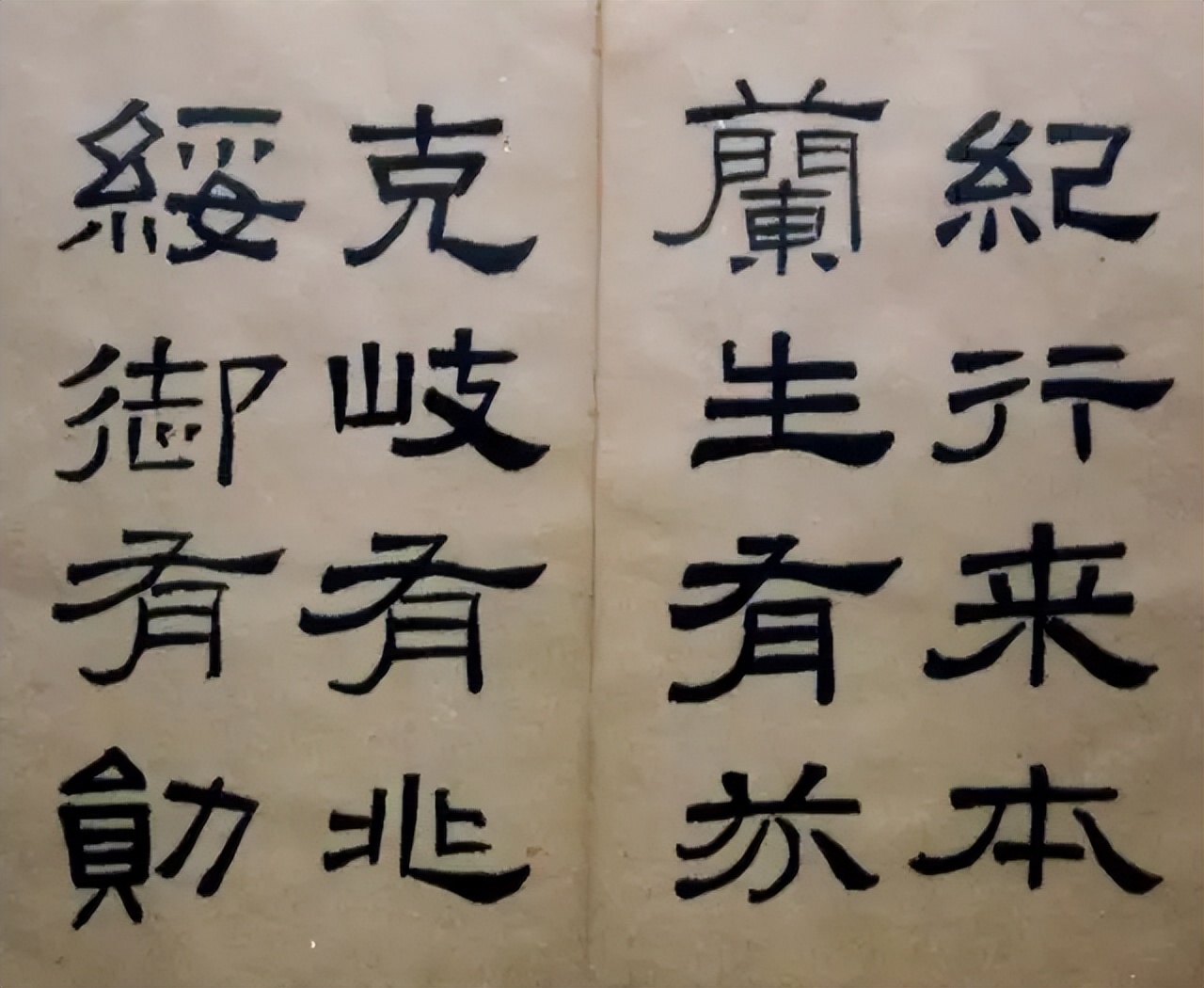

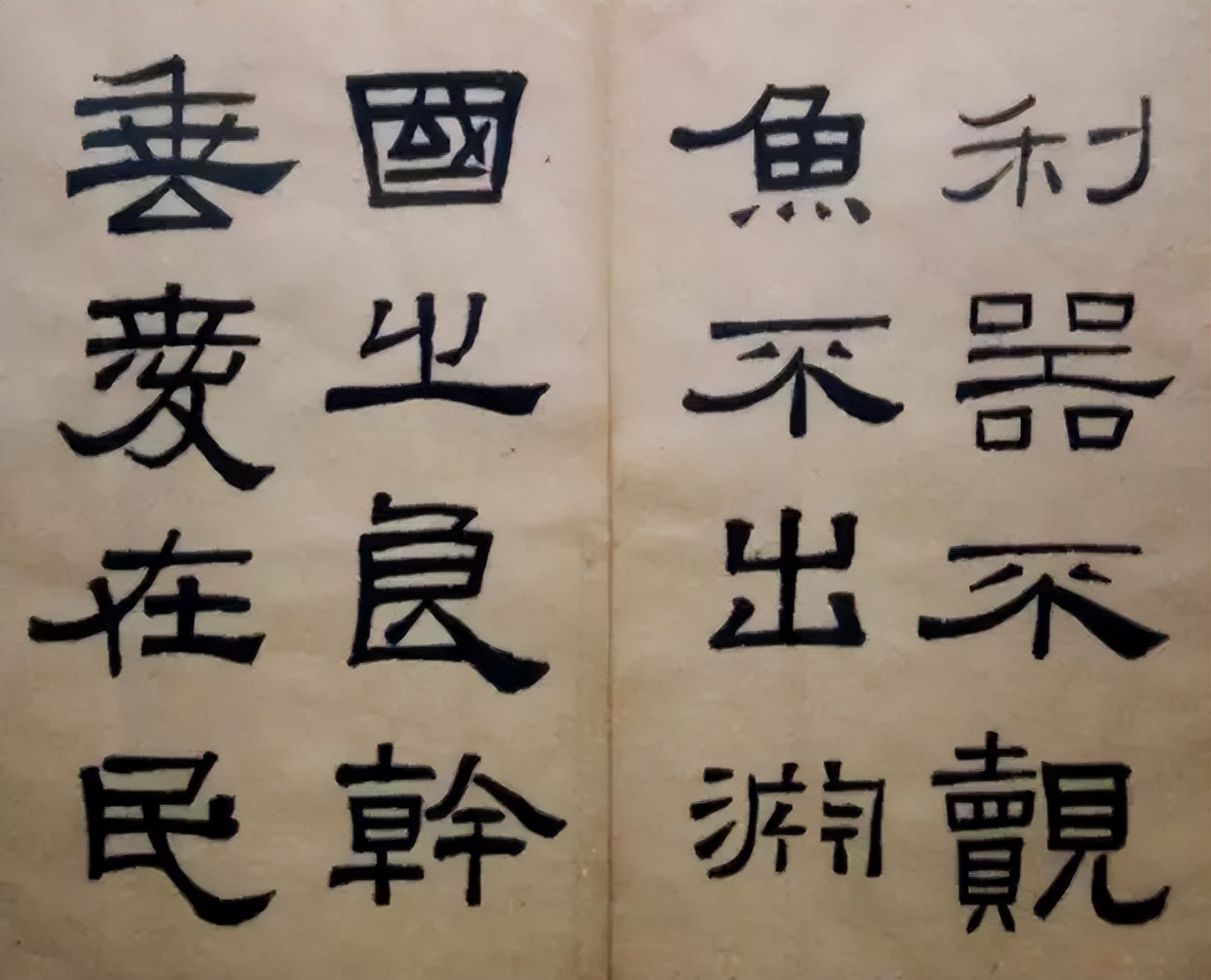

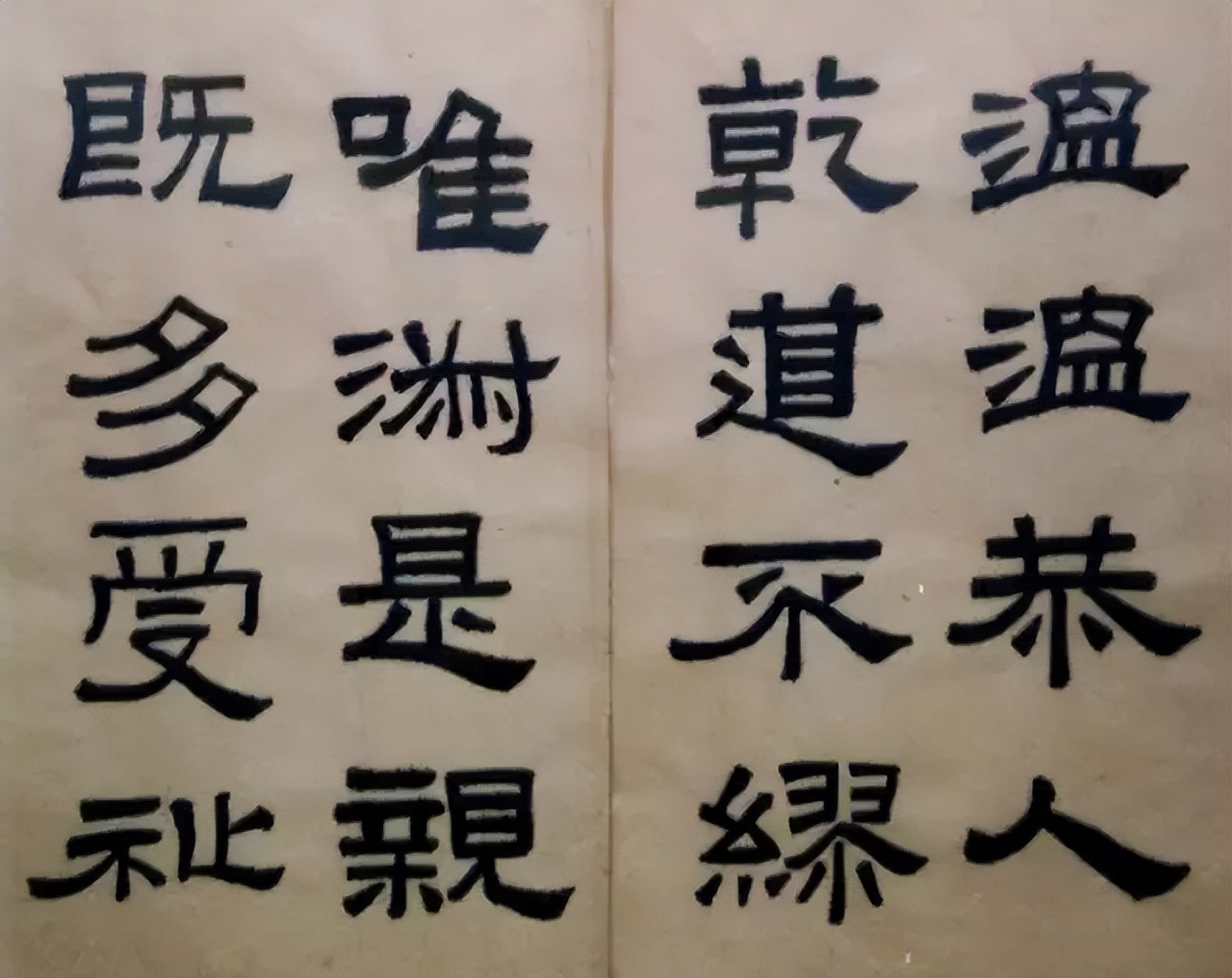

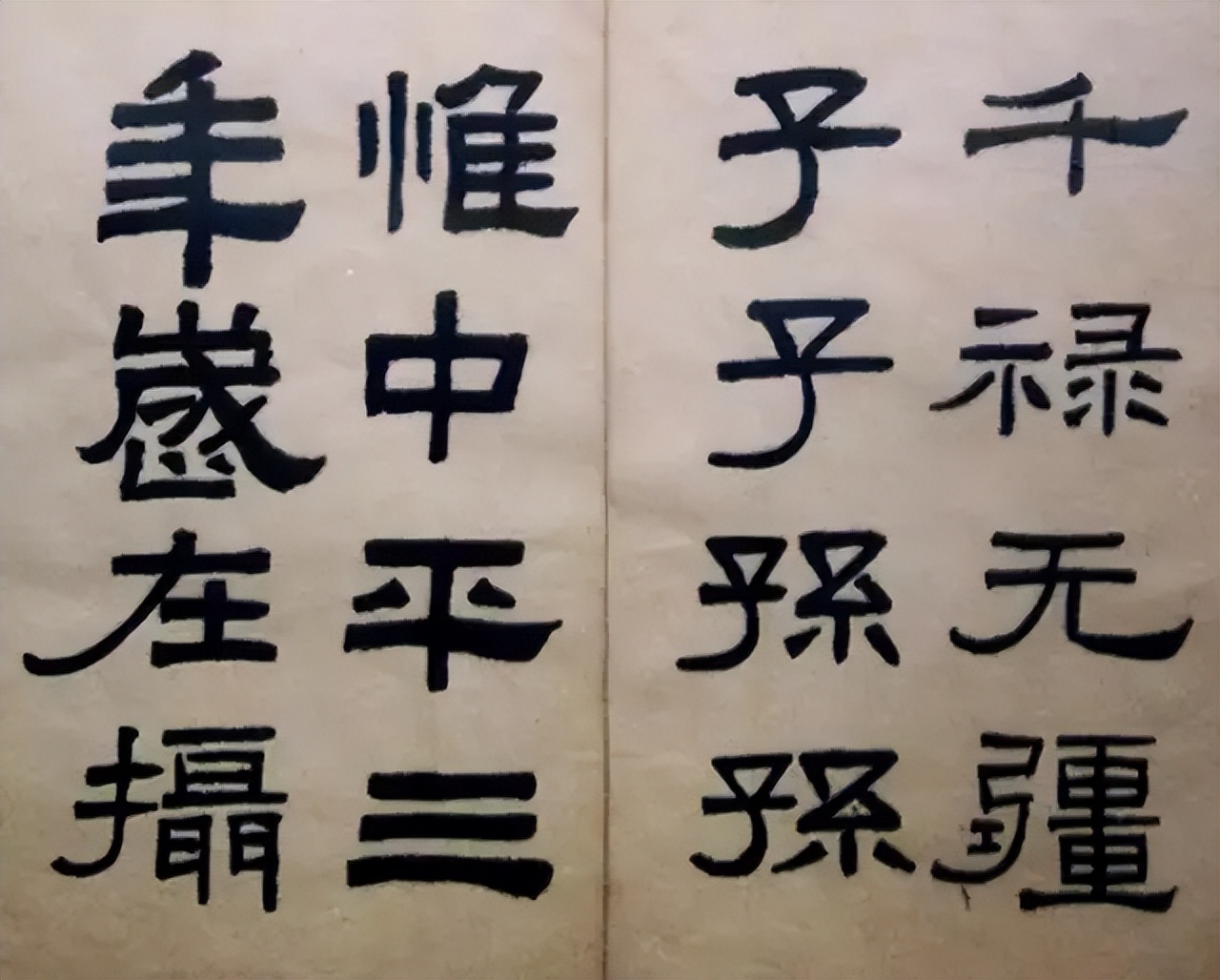

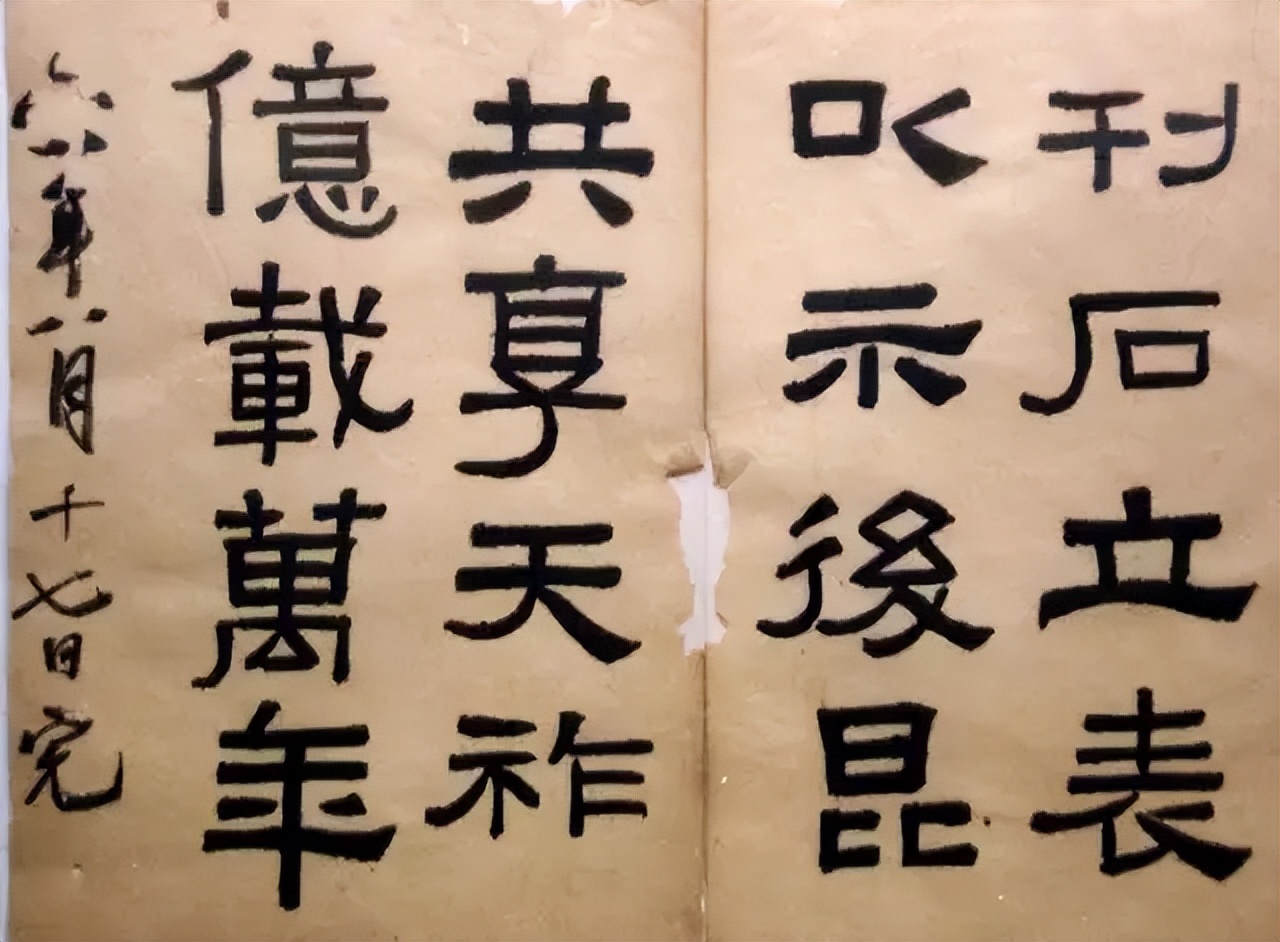

从林散之临写《张迁碑》的过程来看,他展现出了极高的艺术素养和严谨的创作态度。在笔法上,他精准地把握了《张迁碑》方笔的特点,每一笔都力求做到斩钉截铁、力透纸背。同时,他又融入了自己对线条的独特理解,使得笔画在刚劲之中蕴含着灵动的韵律。例如,在一些横画的处理上,他不仅仅是简单地写出方折的形态,而是通过微妙的提按和轻重变化,让线条富有节奏感和生命力。在临写竖画时,他能够将《张迁碑》中那种挺拔、稳重的气势表现得淋漓尽致,同时又不失自己的笔意,使竖画在沉稳中带有一种向上的张力。

在结构方面,林散之充分领悟了《张迁碑》结体茂密、方整多变的特点。他巧妙地处理了字与字之间的疏密关系,使得整个作品在和谐统一中又富有变化。有的字笔画较多,他能够将其紧密地排列在一起,却不显得拥挤;而对于笔画较少的字,他则能够通过合理的布局,让其在疏朗中展现出独特的韵味。比如在临写一些左右结构的字时,他会根据字的重心和笔画的分布,灵活调整左右两部分的大小和位置关系,使整个字看起来既平衡又富有动态美。

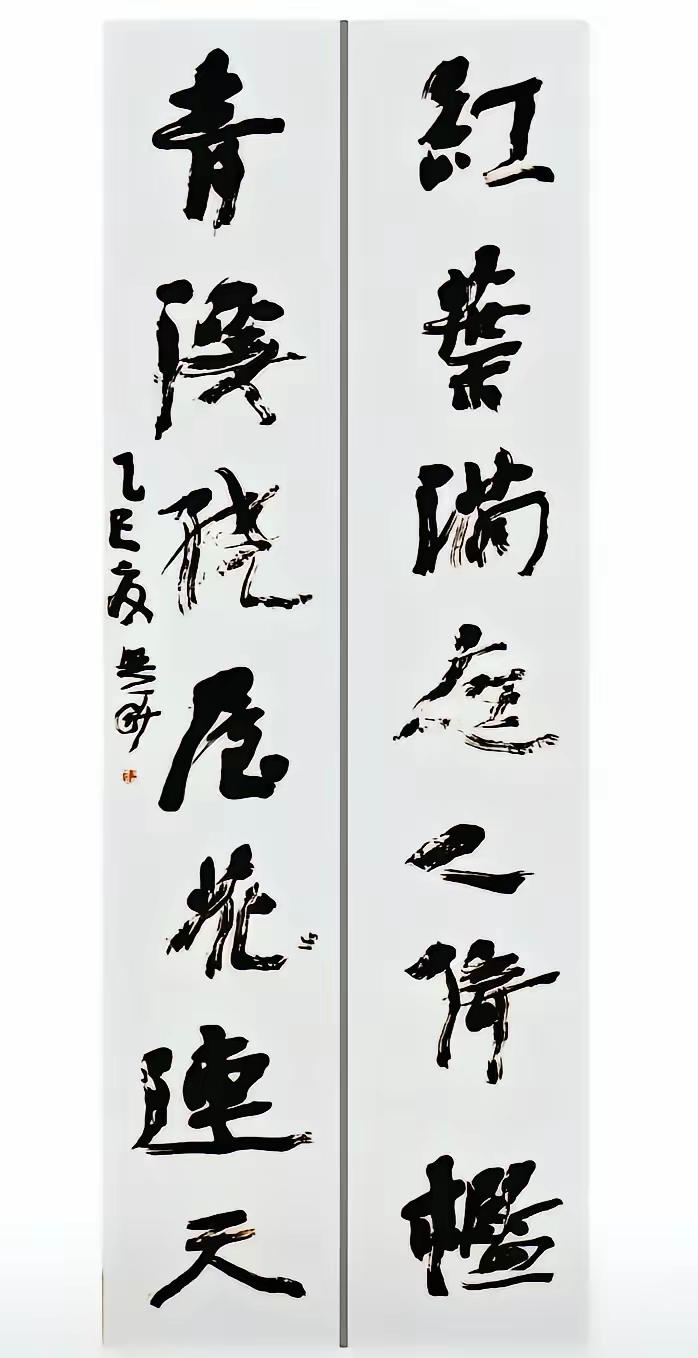

林散之临写的《张迁碑》,并非是对原碑的完全复刻,而是在传承的基础上进行了大胆的创新。他将自己擅长的草书笔法和意境融入到隶书临写中,为古老的隶书注入了新的活力。在他的临作中,我们可以看到一些笔画之间的呼应和连贯,带有草书的流畅性和节奏感,这种独特的处理方式打破了传统隶书的固有模式,展现出了一种全新的艺术风貌。这种创新不仅体现了林散之对书法艺术的大胆探索精神,也为后世书法家在传统与创新的融合方面提供了宝贵的借鉴。

从艺术价值和历史意义的角度来看,林散之70岁时临写的《张迁碑》具有不可忽视的重要地位。它是林散之书法艺术生涯中的一个重要阶段的见证,反映了他在不同时期对书法经典的深入研究和独特感悟。同时,这件作品也为我们研究林散之的书法风格演变和艺术思想提供了重要的实物资料。在书法史上,它丰富了隶书临习和创作的表现形式,推动了书法艺术的发展和创新。对于广大书法爱好者和研究者来说,林散之临写的《张迁碑》犹如一座艺术的宝库,值得我们反复品味和深入探究,从中汲取无尽的艺术灵感和创作智慧。

总之,林散之在70岁时临写的《张迁碑》,是一件融合了传统经典与个人创新的书法佳作,它承载着深厚的历史文化内涵和独特的艺术价值,将永远闪耀在中国书法艺术的璀璨星河之中。