老一辈人常说“三煞身边坐,老少不得安”,这句话听着玄乎,却藏着中国人千百年来与自然相处的生存智慧。

在民间择日、建房、婚丧嫁娶等大事上,“三煞可向不可坐,

太岁可坐不可向”的规矩至今仍在流传。

这背后究竟是迷信,还是古人用血泪总结的经验?

咱们得从“三煞”和“太岁”的来历说起。

三煞不是某个具体的神,而是风水学里“劫煞、灾煞、岁煞”的合称。

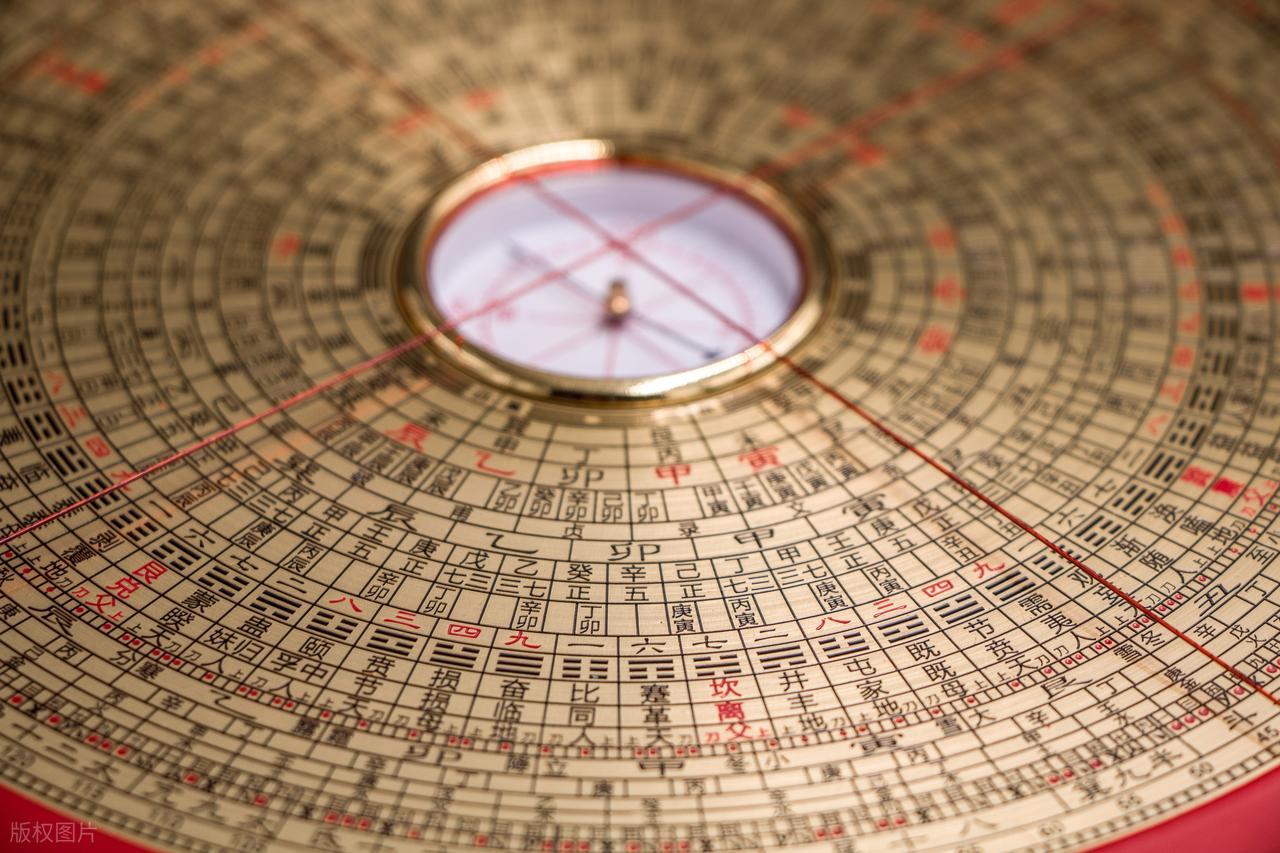

它的来历,得从“三合局”说起——古人把地支分成四组:

寅午戌合火局(虎、马、狗),申子辰合水局(猴、鼠、龙),亥卯未合木局(猪、兔、羊),巳酉丑合金局(蛇、鸡、牛)。

每组三合局中,五行最旺的方位是“当旺方”,而正对着它的方位就是“冲方”,冲方里藏着三个煞位,就是三煞。

举个例子:

申子辰合水局,水旺在北方(子位),南方(巳午未)就是冲方。

其中巳为劫煞(五行绝地),午为灾煞(五行胎地),未为岁煞(五行养地),合称“南方三煞”。

同理,寅午戌年三煞在北(亥子丑),亥卯未年三煞在西(申酉戌),巳酉丑年三煞在东(寅卯辰)。

古人为什么怕三煞?

因为三煞方是“五行冲克最猛烈的地方”。

比如申子辰年,南方三煞属火,水火相冲,动土、修造、搬家等大事若在三煞方进行,就像在火药库里点火,容易引发意外。

清代《钦定协纪辨方书》里明确记载:“三煞为日课学中最凶的凶煞之一,犯之主亡人伤人之祸,重者可连杀三人,轻者也会连伤(病)三人(次)。”

这不是吓唬人,而是古人用无数案例总结的规律。

比如丙午年(1786年)十一月,有人家埋葬夭折的孩子,误选子山午向(坐三煞向太岁),结果家中15岁少年登山送葬后突发怪病,三天后死亡,这就是典型的“三煞坐山”之祸。

不过三煞也不是完全不能碰。

古人发现,如果能用五行制化(比如用土音制水煞),或选对时间(月家三煞比年家轻),也能化解部分凶性。

清代戴锡纶任高州知府时,曾在三煞方(子山)建学宫,虽犯年、月、日三煞,但因选课得当,反而让当地科举成绩大振。

这说明三煞的凶性可制,但需极高明的风水功底,普通人切勿轻易尝试。

太岁的名头更大,古人称它为“年中天子”,掌管一年的吉凶。

它的方位根据年支确定:子年太岁在子(正北),丑年太岁在丑(东北偏北),依此类推。太岁的核心规矩是“可坐不可向”。

坐太岁方(比如子年建房坐北朝南)叫“得太岁庇佑”,五谷丰登;

向太岁方(坐南朝北)叫“冲太岁”,容易招灾。

这个规矩源于古人对天象的观察。

《淮南子》说:“岁星之所居,五谷丰昌;其对为冲,岁乃有殃。”

岁星(木星)在某方位时,该方位土地丰收;而正对着的方位(岁破方)则容易遭灾。

比如2020年庚子年,太岁在子(正北),坐子山(坐北朝南)是“坐太岁”,吉利;

若立午山子向(坐南朝北),就是“向太岁”,冲犯岁破,容易出事。

太岁的禁忌不仅用于建房,还渗透到日常。

比如民间有“太岁头上动土”的说法,指在太岁方挖土、打桩等,会被视为对太岁的冒犯。

清代《协纪辨方书》记载:“太岁专临之坐山及择日,应选择太岁坐方之年月日时为吉,避免选择岁破之方动土及年月日时。”

这种禁忌,本质是古人对自然规律的敬畏,

太岁方象征“天地气场的中心”,扰动它可能引发连锁反应。

今天我们当然不会真把三煞、太岁当神,但这些规矩背后藏着古人的生存哲学。

比如三煞方的“忌动土”,本质是提醒人们避开地质不稳定、气候异常的区域(比如古代南方多瘴气,北方多寒潮,三煞方往往对应自然条件恶劣的地带);

太岁的“坐向”禁忌,则与太阳方位、季风规律有关(比如坐北朝南能避北风、采阳光,更符合健康需求)。

从文化角度看,这些规矩是古人“天人合一”思想的体现。

他们试图通过顺应自然规律,减少不确定性带来的风险。

就像我们今天选吉日、看风水,本质是追求心理上的安全感,而非真的相信有神灵操控。

不过,传统习俗也要与时俱进。

比如现代建筑技术能化解部分自然风险,三煞方的禁忌可适当放宽;但涉及安全、健康的大事(如动土、搬家),参考传统择日方法,避开极端天气或地质敏感区,未尝不是一种智慧。

毕竟,古人用千年经验总结的规律,值得我们用科学态度重新审视,

取其精华,去其糟粕,才是对传统文化最好的传承。