西方发起的这场关于光刻机的“围堵”,可以说是一套精心设计的组合拳,物理层面的技术封锁和心理层面的舆论贬低,他们的最终目的,是为全球市场构建一个坚固的认知锚点,表示出中国技术不行。

这场精心策划的联合行动,其实从2023年就拉开了大幕,它的每一步都像是计算好的,从硬件禁运,到服务断供,再到舆论轰炸,环环相扣,就是想让中国那些高价买来的先进设备。

随着时间的流逝,这些设备会慢慢变成一堆动弹不得的“废铁”,可有趣的是,这场原本奔着“精准控制”去的游戏,如今正朝着一个谁也意想不到的方向滑去,一场连锁的“失控”正在上演。

要知道,任何一个系统的设计,都有它的首要目标,这套封锁系统的初心,就是从根源上掐断中国的技术“输血管”,让中国的芯片产业陷入停滞,甚至倒退。

ASML的首席执行官在12月的一次谈话中就曾放言,EUV禁令会让中国技术停滞10到15年,这种论调就是想制造一种深深的绝望感。

可谁能想到,这种极限施压,非但没能成为扼杀器,反而加速了中国的崛起,毕竟压力越大,反弹的力量就越惊人。

中国被迫从一个单纯的“全球最大买家”,掉头开始闷声构建自己的生态,这把火最终烧旺了自家的炉子。

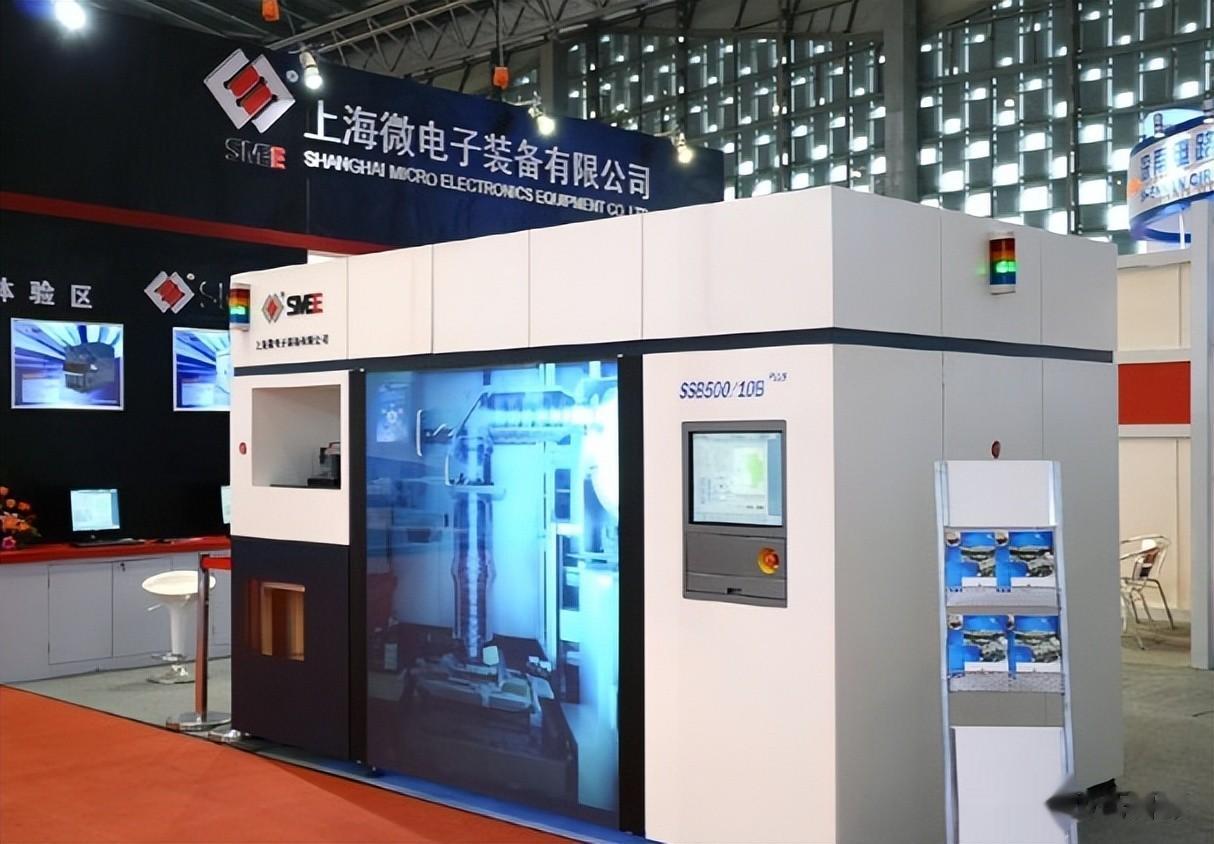

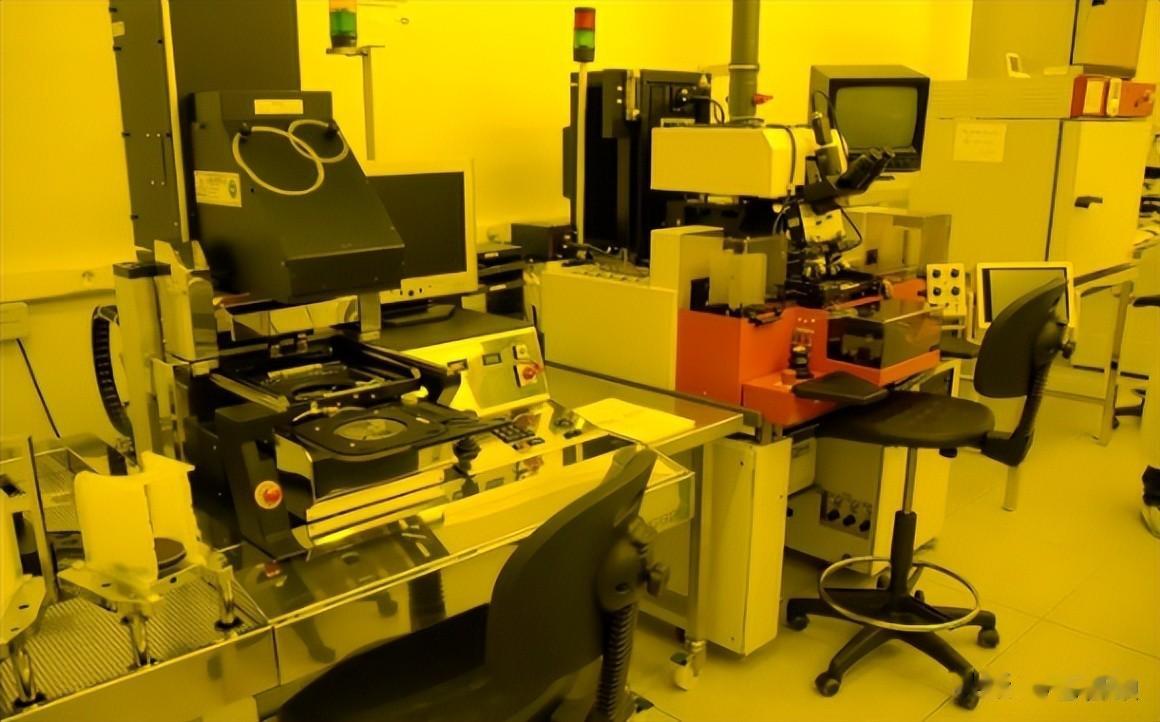

要知道,上海微电子(SMEE)早在2002年就已成立,踏上了漫长的追赶之路,在2010年代中期,他们已经能生产90纳米的设备,而这场突如其来的封锁,无疑是给整个进程狠狠踩了一脚油门。

2022 年的时候,28 纳米光刻机的样机已经完成测试了,紧跟着到 2023 年初,SSA600 系列的 28 纳米深紫外光刻机就成功做出来了。

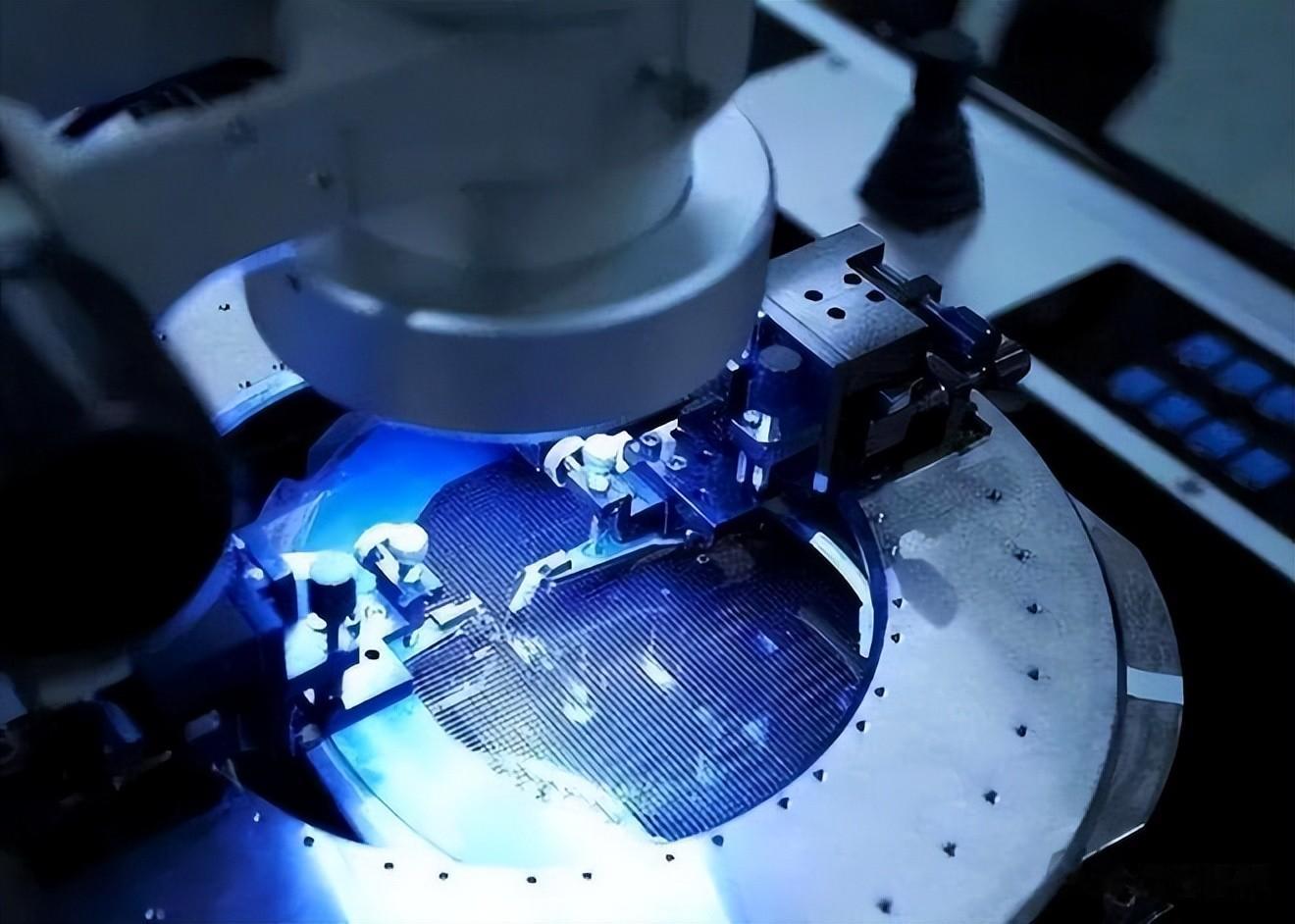

这款设备用的是 193 纳米波长的激光源,装了数值孔径 1.35 的浸没式镜头,每小时能加工超过 100 片晶圆,效率挺高。

这本身就是对“停滞论”最直接的回应,更重要的是,封锁的逻辑是全方位的,2023年10月,美国将管制范围扩大到备件和维修服务,意图是让机器也“生病断粮”。

这种做法反而倒逼中国必须把一个个突破的“点”串联成“线”,就在2024年3月,SMEE成功测试了国产光源模块。

近期,国产新型光刻胶也研发成功,再加上哈尔滨工业大学等研究机构在核心部件上的持续攻关,一个能够自我循环、自我迭代的内生产业链,正在巨大的压力下悄然闭环。

当一条路被堵死,人们总会寻找另一条路,面对EUV光刻机这座难以逾越的大山,中芯国际(SMIC)另辟蹊径,利用现有的DUV设备,通过多重曝光技术,硬是“绕”出了一条通往高端制程的路。

到了2024年4月,他们利用该技术实现了5纳米芯片的量产,并成功应用在了华为的处理器产品上,这标志着外界的封锁手段已经彻底失效了。

在这场博弈中,封锁方手里最核心的筹码,无疑是“技术垄断”,ASML在全球光刻机市场超过九成的占有率,曾是他们最有力的王牌,可是这张王牌的威慑力,正在以肉眼可见的速度贬值。

而动摇这张王牌根基的,是实实在在的经济反噬,对于ASML这样的商业巨头来说,禁令带来的直接后果,是其对华出口业务占比一度下滑至约20%。

这可不是纸面上的数字,而是真金白银的损失,这种“伤敌一千,自损八百”的局面,让它的母国荷兰陷入了尴尬的境地,一边是美国的政治高压,另一边是巨大的商业利益,左右为难。

这种两难,从根本上动摇了长期维持封锁的内部意愿,更关键的是,当中方自己的设备开始进入市场时,这张王牌的价值就被稀释了。

当上海微电子的28纳米设备出现时,即便它的性能与顶尖产品还有差距,但它为国内成百上千的芯片厂商提供了一个“替代选项”。

这意味着ASML的设备从过去的“唯一选择”,变成了“更优选择”,“垄断”一旦有了替代品,就不再是绝对的垄断,而且战略筹码的价值自然大打折扣,封锁方自身的矛盾行为,更是暴露了他们内心的焦虑。

当初ASML的CEO,一方面在公开场合贬低中国的技术能力,另一方面却又在公司财报中流露出对中国产业崛起的担忧,荷兰政府一边严格执行封锁,一边又派出经济大臣尝试与中方进行合作探讨。

甚至,ASML在北京还保留着一个受限制的维修中心,这表明他们根本不敢,也不想彻底放弃中国这个庞大的市场。

这些行为背后透露出的信息很明确:他们已经意识到,“技术垄断”这张牌,不能再像过去那样随心所欲地打了。

一则流传甚广的传闻,更是将这种尴尬处境推向了高潮,据说,荷方曾提出“恢复供应以换取中国停止自研”的条件,这个提议本身,就证明了对方的焦虑,以及对局势的误判。

而中方对此的拒绝,就标志着一个时代的结束,“技术自主权”已经成为不可交易的核心利益,对方手里的筹码,突然间失去了最重要的交易对象,一张曾经的王牌,就这样在博弈中,慢慢变成了鸡肋。

任何一场现代博弈,都离不开心理战和舆论场,这套封锁系统,同样依赖强大的叙事来维系其合法性和威慑力,在硬件断供的同时,一场密集的、经过精准策划的舆论风暴也随之而来。

这些舆论攻势的时机选择得极其刁钻,往往就在中国工信部公布某些成果前后,比如2024年9月9日这个节点,美荷官方、关联智库和媒体,便会在一个极短的时间窗口内,发表口径高度一致的言论。

核心叙事无外乎两种:一是“抄袭论”,宣称中国的技术是靠“逆向工程”或“拆解仿制”得来的,没有原创核心,二是“失败论”,由各路西方专家出面“盖棺定论”,断言中国的自主尝试注定失败。

这种“饱和式攻击”的战略目的非常清晰,不仅要在物理上迟滞你的研发,更要在精神上摧毁国际社会乃至中国人自己对自主创新的信心。

他们将纯粹的技术竞争,包装成“国家安全”议题,并利用知识产权等规则,为自己的封锁行为披上道义合法的外衣。

可是面对这排山倒海的喧哗,中国的官方回应却异常“静默”,没有激烈的口水战,也没有愤怒的辩驳,而是选择了低调务实的行动。

这种喧哗与静默的对决,本身就极具戏剧性,事实证明,最有力的反驳,不是滔滔不绝的辩论,而是实实在在的成果。

当工信部在2024年9月9日,正式将国产的193纳米波长、分辨率优于65纳米的氟化氩光刻机列入推广目录时。

当中芯国际制造的5纳米芯片,真真切切地出现在华为的产品中时,这些从实验室到市场的全链条验证,就是对“抄袭论”和“失败论”最响亮、最无可辩驳的消解。

更有趣的是,这场摧毁内部信心的舆论战,最终却起到了“脱敏”的效果,国内的民间舆论,从最初的愤怒宣泄,逐渐沉淀为一种更为成熟的共识:“正视差距,坚持自研”。

这种“不怕慢,就怕站”的精神内核,本身就构筑了一道对抗外部心理战最坚固的“防火墙”,让霸权叙事失去了最重要的内部市场。

随着中国产业链的进展被一一证实,全球的旁观者也开始重新评估这场博弈,人们越来越清晰地看到,封锁这把“双刃剑”,不仅在伤害对手,也在割裂全球市场。