宣德十年(1435年)春正月,紫禁城笼罩在一片哀伤之中——38岁的明宣宗朱瞻基病逝,年仅9岁的皇太子朱祁镇继承皇位,次年改元正统,是为明英宗。这位少年天子或许不会想到,20年后自己会经历一场堪称明朝最屈辱的惨败,沦为蒙古瓦剌族的阶下囚。正统十四年(1449年),“土木堡之变”爆发,明军数十万精锐全军覆没,随驾百官被屠戮殆尽,朱祁镇本人也被瓦剌俘虏。然而,与历史上多数被俘君主的凄惨结局不同,朱祁镇在瓦剌的生活却堪称“待遇优厚”。

朱祁镇的即位,开启了明朝宦官专权的序幕。由于年幼,朝政初期由太皇太后张氏与“三杨”(杨士奇、杨荣、杨溥)主持,明朝延续了“仁宣之治”的繁荣局面。然而,随着太皇太后与“三杨”相继去世,朱祁镇逐渐亲政,身边的司礼监掌印太监王振开始崭露头角。王振本是蔚州(今河北蔚县)的落第秀才,自阉入宫后凭借善于谄媚的本事,赢得了朱祁镇的信任,被称为“王先生”。

王振掌权后,逐渐架空内阁,干预朝政,甚至擅自修改皇帝的诏书。他不仅贪赃枉法,收受贿赂,还极力鼓动朱祁镇“御驾亲征”,以彰显“天子威严”。正统十四年(1449年),蒙古瓦剌族首领也先率领大军南下入侵明朝边境——瓦剌是当时蒙古草原上最强大的部落,也先通过联姻、战争等手段统一了蒙古各部,对明朝边境构成了严重威胁。

面对瓦剌的入侵,王振认为这是“天子立威”的绝佳机会,不断怂恿朱祁镇御驾亲征。朝中大臣纷纷劝阻,认为朱祁镇年幼,缺乏军事经验,且明军准备不足,不宜亲征。但朱祁镇在王振的蛊惑下,不顾群臣反对,执意率领大军亲征。据《明实录》记载,朱祁镇此次出征共调集了50万大军(实际约20万),几乎倾全国精锐而出,随驾的还有英国公张辅、兵部尚书邝埜等数十位朝廷重臣。

然而,这支看似强大的军队,却因王振的愚蠢指挥而沦为笑柄。王振不懂军事,却全程掌控军队的指挥权——他为了炫耀自己的权势,多次改变行军路线,甚至为了等待自己搜刮的财物而延误战机。当军队行至土木堡(今河北怀来东)时,被瓦剌军队追上并包围。土木堡地势高燥,缺乏水源,明军士兵饥渴难耐,军心涣散。也先趁机发动进攻,明军瞬间崩溃,数十万大军死伤惨重,张辅、邝埜等重臣全部战死,王振也被愤怒的明军将领樊忠锤杀。而朱祁镇,则在混乱中被瓦剌士兵俘虏,这场惨败,史称“土木堡之变”。

朱祁镇被俘的消息传到瓦剌军营后,连也先本人都深感意外。他原本只是想通过入侵明朝边境掠夺财物,没想到竟能俘虏当朝皇帝。瓦剌内部顿时出现了两种声音:一部分将领认为,朱祁镇是明朝的“真龙天子”,杀之不祥,建议将其释放;另一部分将领则主张杀掉朱祁镇,以彻底打击明朝的士气。

关键时刻,也先的弟弟伯颜帖木儿提出了一个极具远见的建议:“明朝的皇帝是个‘奇货’,不如留下他,用他向明朝索要财物,甚至可以挟制他攻城略地,获取更大的利益。”也先听后茅塞顿开,当即决定不杀朱祁镇,反而要“好生招待”。也先的这一决定,并非出于“敬重”,而是基于现实的政治算计——朱祁镇的皇帝身份,是瓦剌手中最有价值的“筹码”。

为了让这个“筹码”保持价值,也先对朱祁镇给予了极高的待遇。他不仅为朱祁镇安排了舒适的帐篷,提供充足的食物和饮水,还时常亲自探望,赠送蒙古特产的马匹、皮毛等礼物。据《明史·英宗本纪》记载,也先“每日进羊一只,牛乳、马乳供饮用”,甚至在朱祁镇生日时,还特意举行了庆祝仪式。这种待遇,对于一个被俘的皇帝来说,确实堪称“豪华”。

也先的“善待”很快就收到了效果。他带着朱祁镇来到明朝边境的宣府、大同城下,让朱祁镇喊话,要求守将开门投降或献上财物。起初,明朝守将因“君命难违”,不得不献上一些财物。但随着时间的推移,明朝方面逐渐意识到,不能任由也先利用朱祁镇要挟朝廷,于是开始采取“不理睬”的策略。即便朱祁镇在城下喊话,守将也以“臣只知有陛下(指后来即位的朱祁钰),不知有太上皇”为由拒绝开门,也先的“勒索计划”逐渐落空。

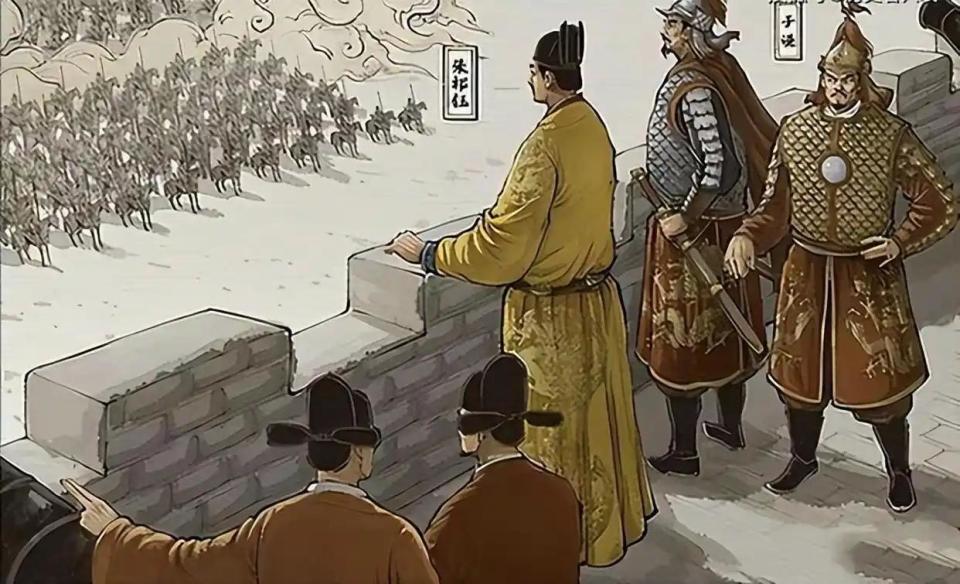

勒索财物不成,也先决定采取更激进的策略——挟制朱祁镇进攻北京,妄图一举推翻明朝政权。正统十四年(1449年)十月,也先率领瓦剌大军,挟持朱祁镇来到北京城下。然而,此时的明朝已经做好了充分的准备。在兵部尚书于谦的主持下,明朝迅速调集各地军队,加固城防,组织了一场轰轰烈烈的“北京保卫战”。

于谦明确提出“社稷为重,君为轻”的口号,拒绝了也先“以皇帝换城池”的要求,并亲自指挥军队出城迎敌。明军将士在于谦的鼓舞下,士气大振,与瓦剌军队展开了殊死搏斗。经过数日激战,瓦剌军队损失惨重,也先意识到攻占北京已无可能,不得不带着朱祁镇撤军。

北京保卫战的失败,让也先意识到朱祁镇的“攻城价值”也在下降。但他并未放弃这个“筹码”,而是转而采取“联姻拉拢”的策略。也先认为,如果能将自己的亲妹妹嫁给朱祁镇,就能与明朝皇帝建立“亲戚关系”,不仅可以改善瓦剌与明朝的关系,还能通过朱祁镇影响明朝的政策。于是,也先向朱祁镇提出了联姻的请求,表示愿意将自己的亲妹妹许配给他。

面对也先的“好意”,朱祁镇却陷入了两难境地。从个人角度来说,接受联姻可以进一步改善自己在瓦剌的待遇;但从国家角度来说,作为明朝皇帝,与蒙古首领联姻,无疑是一种“屈辱”,会损害明朝的尊严。最终,朱祁镇以“我在中原已有皇后,且两国联姻需朝廷商议”为由,三番五次地婉拒了也先的提议。也先见朱祁镇态度坚决,也没有强求,联姻之事就此不了了之。

也先之所以能对朱祁镇“好吃好喝”,核心原因在于朱祁镇的“皇帝身份”具有利用价值。但随着明朝内部局势的变化,这个“价值”很快就消失了。土木堡之变后,明朝群龙无首,朝野上下人心惶惶。为了稳定局势,防止也先挟制朱祁镇要挟朝廷,于谦与群臣经过商议,决定拥立朱祁镇的弟弟、郕王朱祁钰为帝,改元景泰,史称明代宗。

朱祁钰的即位,是明朝历史上一次重要的“临危受命”。他即位后,任命于谦为兵部尚书,全面负责军事事务,积极整顿军备,加强边防,为北京保卫战的胜利奠定了基础。同时,朱祁钰的即位也向也先传递了一个明确的信号:明朝已经有了新的皇帝,朱祁镇这个“前皇帝”的利用价值已经大大降低。

也先得知朱祁钰即位的消息后,深感失望。他意识到,自己手中的朱祁镇已经从“皇帝”变成了“太上皇”,再也无法用来要挟明朝。此时的也先陷入了尴尬的境地:杀了朱祁镇,会彻底激化与明朝的矛盾;继续留着他,不仅需要耗费粮食供养,还没有任何实际好处。更重要的是,瓦剌内部的矛盾也逐渐显现——部分将领对也先“善待朱祁镇”的做法表示不满,认为这是在“浪费资源”。

此外,明朝方面也在积极与瓦剌谈判,要求释放朱祁镇。朱祁钰即位后,虽然对哥哥的归来态度复杂(既希望哥哥回来,又担心自己的皇位受到威胁),但在群臣的压力下,还是派遣使者前往瓦剌,与也先商议释放朱祁镇的事宜。经过多次谈判,也先最终同意释放朱祁镇,条件是明朝支付一定的“赎金”。

景泰元年(1450年)八月,被俘虏一年多的朱祁镇终于踏上了返回明朝的路途。也先为朱祁镇举行了隆重的送别仪式,赠送了大量礼物,并派弟弟伯颜帖木儿一路护送。据《明实录》记载,伯颜帖木儿在送别朱祁镇时,竟泪流满面地说:“皇帝去矣,何时复得相见?”这种场景,在历史上被俘君主的送别中,实属罕见。

然而,回到明朝的朱祁镇,并没有迎来想象中的“欢迎仪式”,反而陷入了新的困境。朱祁钰担心哥哥会威胁到自己的皇位,将朱祁镇安置在南宫(今北京故宫南池子一带),并派人严密监视,实际上将其软禁起来。南宫的生活条件极其简陋,朱祁镇甚至需要靠皇后钱氏做针线活变卖来补贴家用。这种“从云端跌落泥潭”的落差,与他在瓦剌的“特殊待遇”形成了鲜明对比。

朱祁镇在南宫被软禁了七年。景泰八年(1457年),朱祁钰病重,石亨、徐有贞等野心家趁机发动“夺门之变”,拥立朱祁镇复辟,重新登上皇位。朱祁镇复辟后,立即下令处死了于谦等“拥立朱祁钰的功臣”,这也成为他人生中最大的污点之一。

朱祁镇之所以能成为“史上待遇最好的俘虏”,并非因为他“吉人自有天相”,而是源于瓦剌与明朝之间的权力博弈。也先对朱祁镇的“善待”,本质上是一种“政治投资”——他希望通过朱祁镇获取政治或经济利益。而朱祁镇的“幸运”,也离不开他自身的应对:他没有像历史上某些被俘君主那样哭闹或反抗,而是保持了一定的“皇帝尊严”,既不卑不亢,又懂得委婉拒绝也先的不合理要求,这让也先对他多了几分“敬畏”。

同时,明朝方面的应对也起到了关键作用。于谦等人拥立朱祁钰为帝,果断切断了也先的“要挟之路”,迫使也先不得不释放朱祁镇。如果没有于谦的“社稷为重,君为轻”,朱祁镇很可能会被也先长期挟持,甚至遭遇不测。

不过,我们也不能忽视朱祁镇自身的责任。土木堡之变的惨败,他作为皇帝负有不可推卸的责任——正是他听信王振的谗言,执意御驾亲征,才导致了数十万明军精锐的覆灭和自己的被俘。这场惨败,不仅是明朝由盛转衰的转折点,也给明朝百姓带来了沉重的灾难。

评论列表