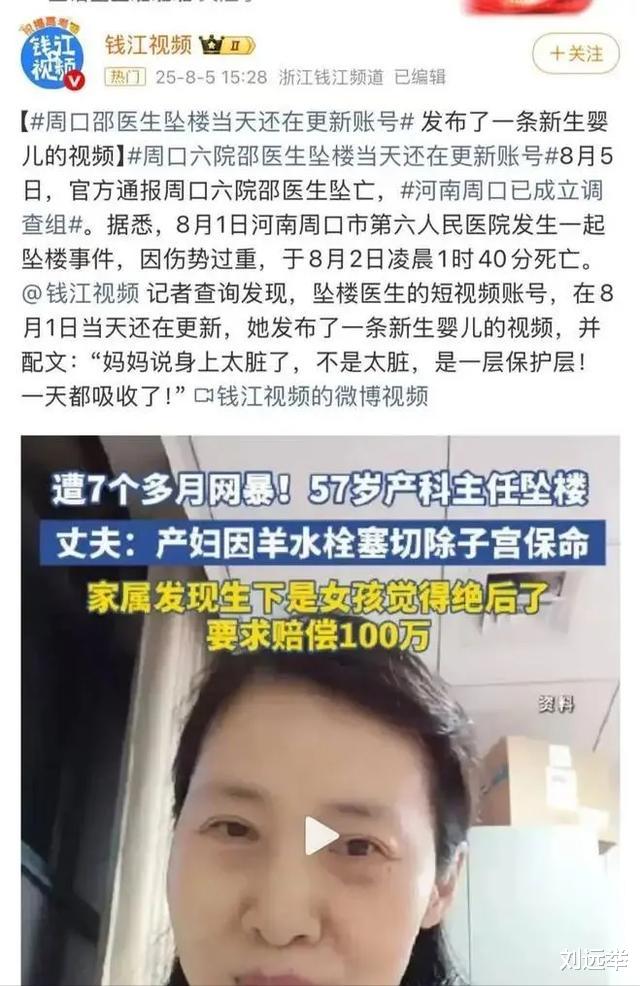

前几天流传一则悲剧性的新闻,河南周口六院的妇产科专家邵医生,在网暴中,从医院楼上纵身一跃,结束了自己57岁的生命,并留下遗书,希望以死为自己正名。据其家属介绍,网暴已持续七个月,起因是三起医疗纠纷,这三家人相互转发,形成了网暴。

在中国的舆论中,重刑主义、重罚主义,是一以贯之的流行。这种氛围之浓,连立法者都不敢接。比如,呼吁大卡车超载入刑,不是说超载出事入刑,是凡是超载,不管是否出事皆判刑。这一次也不例外,呼吁对网暴从重从快。

其实,一开始我就觉得比较蹊跷,如果家属几个账号之间相互转发,就能形成舆论,那舆论也太容易了。实际上,这个事件和近期一些新闻一样,是“没有细节的新闻”。有媒体去报道了事件,但只有关于医疗纠纷,邵医生本人的情况,但更关键的“到底是怎么网暴的”,几乎没有。

根据抖音的公号,三起医疗纠纷当事人及家属,一共搞了15个账号,四个周期内发布共计89条与医疗纠纷相关视频。76条因违反平台规则,在发布后即被平台处置了。然后,发布962条与医疗纠纷相关评论,这类就是到别人帖子的评论区去发,457条也在发布后就被平台处置。

抖音也给了说明,2024年12月1日至2025年8月2日,也就是大半年时间,邵医生本人账号共收到评论1.09万余条,内容多为正常互动、夸赞、支持。她应该有自己的视频账号,应该也经营得不错。这些互动中,也有60条攻击或不友善评论,其中51条均于发布当日或次日被平台处置。

这符合一般人发起舆论攻击的效率。很多人都有一个误解,觉得什么事,一发到网上,就能传播,就能得到关注。其实完全不是这样的。每天都有很多人发大量的帖子,最后大众看到的,是其中极少的一部分。传播非常难,非常贵,普通人要发起舆论,极难成功。

7个月60条,平均3天一条。在一个媒体人群里,有人就说,这完全谈不上网暴。一般情况下,一个人被辱骂,并不会导致自杀。

这个规模从公共传播的角度确实不是个事。当然具体到个体,承担的压力和伤害,会因人而异。同样的信息,对不同的人,作用是不一样的。可以看出,邵医生是一个很敏感的人,在2024年12月至2025年1月,邵医生及其代理人发起的侵权举报48次,其中32次平台判定举报成功。

白居易有名句,“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。向使当初身便死,一生真伪复谁知?”医疗纠纷维权的情况很多,事情没有定论之前,无法判断。

而且,由于网络暴力概念固有的模糊性与动态性,网暴界定与识别仍面临诸多困难。冷嘲热讽、风言风语等算不算网络暴力?不同人群对语言的主观感受与接受程度不同,对话者的身份不同,语境不同,难以用普遍规则界定网暴。施暴人数与攻击频次达到何种数值构成网暴,网暴评论数量在整体评论中的占比达到何种程度构成网暴,这些问题还不清楚。

平台一刀切,如果偏向医生,家属就不能发,真有冤呢?如果让家属发,必然引发对医院、医生的批评。这是一个两难局面。

所以在这个事情上,我们不能把网暴的定义放得太宽。这里有更深层次的问题,那就是如何看到恶行、自由和公正之间复杂的关系。

这些轻微的恶行,其实源于自由。网暴是由无数具体的行为构成的,通常是辱骂、诋毁、侮辱性的言词。每一个具体的行为,在法律上都可能构成侵权,都可以民事诉讼去追究,有些还可能构成刑事责任。但绝大多数情况下,因为危害轻微,也就是一个道歉的事。这些行为难以追究,就是因为人数很多,每个人施加的危害并不大。

语言的伤害是有限度的。越熟悉的人,语言伤害的力量越大,比如亲人;同在一个人际关系圈的人,语言也有伤害力。一个遥远的陌生人,语言伤害的能力其实是有限的。很多人加起来,也并不是简单的相加的关系。所以,对于网暴的定义,不能过于宽泛,不能过于强调普通人言论的危害性。

比如,此次如果杨景媛自杀了呢?舆论的批评错了吗?是网暴吗?一篇客观中立的传播广泛的文章,不带一个脏字,但带来的压力,比一个普通人的辱骂大得多。这算网暴吗?

对网暴的态度背后,是对普通人言论的态度。很多时候,自由和风险,不能两全。舆论是第三方,但舆论不能只有一家,无数家媒体,甚至针锋相对,才能筛选出真相。但这要求自由的舆论环境,而自由的舆论,必然有普通人的不负责任的言论。

不妨再看一个类似的案例。2022年10月,一个名为“终极猎手梦泪”的账号突然闯入,对老师进行辱骂,并配以刺耳的音乐。随后,“鸡你太美”这一账号也加入其中,对刘老师展开连番侮辱。其他陌生账号也纷纷涌入,播放音乐、大声起哄并辱骂老师,导致网课无法继续。经历持续两天的网络暴力后,刘老师因心梗去世。

2024年8月6日宣判:法院认定11名涉案者中,2名成年人被行政拘留十余日并赔偿道歉,其余未成年人接受行政处罚。家属确认部分施暴者已至坟前道歉。

处罚很轻微,但未必不合理。这里的问题是,网暴和死亡之间的关系。回到真实的场景中,老师在网课,遇到黑客性质的侵入,最简单的办法,就是停掉网课,关掉直播。如果网络上的辱骂语言要入刑责,平时吵架纠纷中的辱骂呢?无论如何,网络中的辱骂能用拔插头解决,但现实中的辱骂,在同一个人际关系圈中,影响更大,不可以用拔插头的方法解决。如果网暴要入刑,现实中的辱骂就更加应该如此。显然,这是不合理的。

那么,在逻辑上这就导向了,如果归咎一个集体性的概念“网暴”,那么,处理多半烂尾。

比如,钟晱晱和农夫山泉,的确经历了网暴。作为首富,他是有能力在法律范围内去处理的,请100个律师,一个律师5万,抓住100个侮辱性最强的人,进行民事诉讼。但他没有选择这么做,归咎于一个集体性的概念“网暴”,哪怕他是首富,公开喊话,最后,也只有不了了之。

所以,对于网暴,平台的责任是采取一些综合措施,抑制侮辱性发言。但兜底性的处理,只有具体事情具体处理,不用一个模糊的网暴导向模糊的处理,而是放在现行的法律范围内去处理,给出明确的裁决和判断。民事的归民事,涉及刑事,则警察介入。社会可以提供相应的援助,平台提供便利。

只有这样,才可以解决法不责众的问题。其实,解决法不责众的问题,不在于法一定要责众,只要能让领头的,最恶劣的付出代价,形成警示,其他人自然也就收敛了。

当然,在更大层面,自由和安全,这种哲学意义上的两难,是不可能解决的。但哈耶克有句话需要记住:愿意放弃自由来换取保障的人,其最终既得不到自由,也得不到保障。