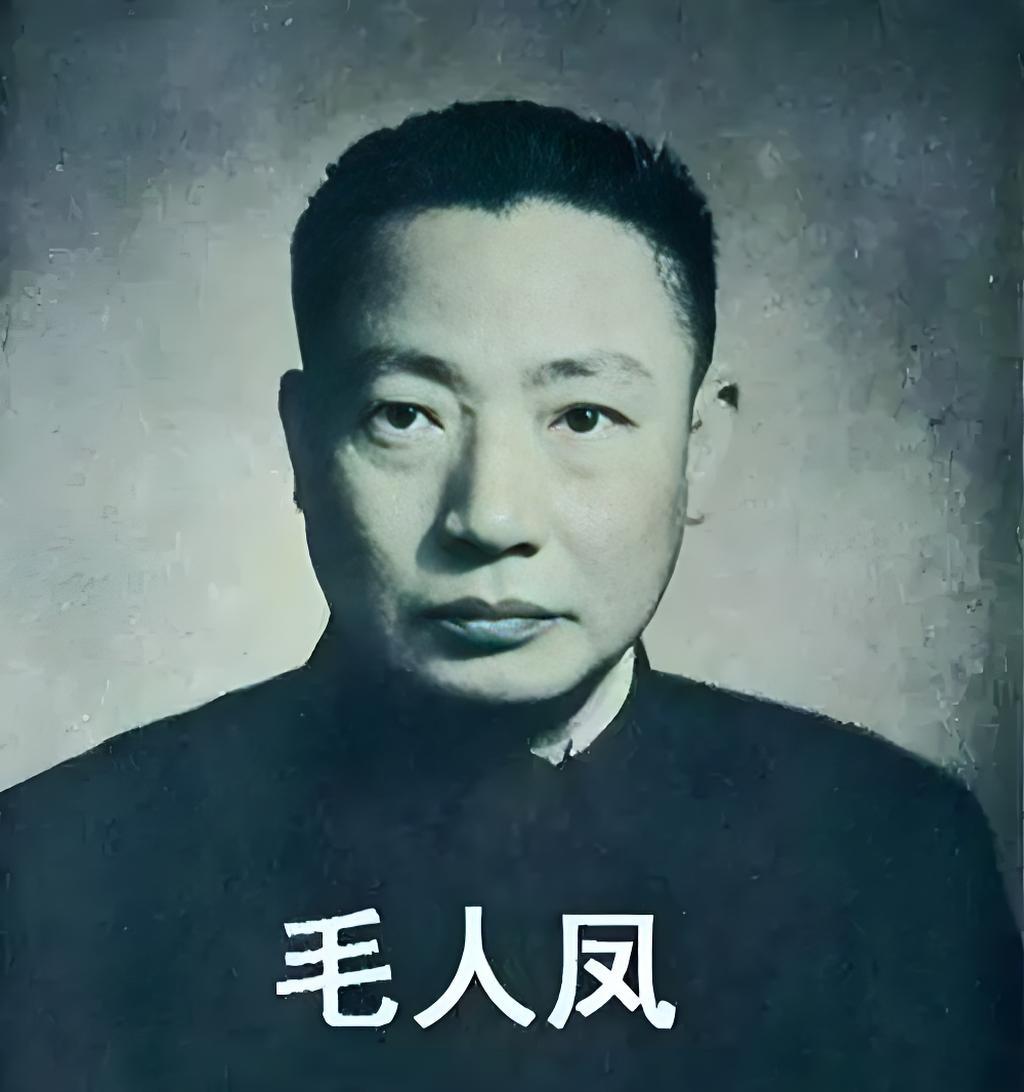

在近年来的谍战剧中,毛人凤这个角色一直是一个引人关注的焦点。作为国民党情报系统的重要人物,毛人凤的形象在影视作品中多有不同演绎,但一个共同点是:他始终不穿军装。这一细节引发了观众的诸多猜测:为何这位局长级别的特务头子,偏偏偏偏选择了便装出场?背后隐藏着怎样的历史玄机?

毛人凤的军旅生涯起步较晚,也一直没有获得高阶军衔。1925年,他曾考取黄埔军校潮州分校,但因身体原因未能毕业,之后转为基层公务员。直到1932年,他才被推荐进入戴笠麾下,开始涉足情报工作。抗战期间,毛人凤的军衔也一直停留在上校或少将水平,直到1948年9月,才晋升为陆军少将。

因此,作为一名军衔不高的情报官员,穿军装挂军衔显得不合时宜。尤其是在当时,军统局的厅长和局长理应是中将或上将,但毛人凤的军衔明显不足。更何况,他的职位多由行政任命,实质上更偏向情报和秘密工作,穿军装反而会暴露身份。

蒋介石对军官佩戴军衔有明确偏好,强调应佩戴“实际阶级”而非职务军衔。毛人凤深知蒋的喜好,避免在公开场合穿军装,以免引起不必要的关注和误会。更重要的是,毛人凤的身份本身具有高度的隐秘性,他多次在重要场合以便装出现,既不失身份,又能避免暴露。

此外,毛人凤身为情报头子,常在秘密行动中出入,穿军装反而成为目标。为了避免被敌对势力盯上,他选择低调行事,穿便装成为他的习惯。

毛人凤的职位具有高度敏感性。1950年前后,国民党政权逐渐崩溃,毛人凤带领一部分保密局人员撤退到上海,随后逃往台湾。在这一过程中,他的官方身份变得模糊,甚至没有正式的编制和军衔。没有正式的军衔支撑,他自然无法穿着军装出场。

而且,毛人凤的“黑色身份”决定了他不能公开露面。剧中常出现的“毛座”形象,实际上是对他身份的误解和艺术加工。实际上,作为一个隐秘的情报官,他更倾向于低调行事,避免引起注意。

毛人凤的行事风格深受戴笠影响。戴笠作为军统局的创始人之一,也极少穿军装,偏爱便装出行。两人都习惯以低调、隐秘的方式进行工作。戴笠的军衔虽高,但也常在秘密行动中穿便装,避免成为目标。

这种“隐形”的作风,也成为毛人凤的习惯。他们深知,作为情报人员,暴露身份意味着危险。因此,穿着便装、低调行事,才是最安全的选择。

许多影视作品为了剧情效果,加入了穿军装的场景,但这些都与历史事实不符。实际上,毛人凤作为情报头子,极少在公开场合穿着军装出现。剧中“挂军衔”的描写,更多是为了剧情需要,缺乏历史依据。

毛人凤不穿军装的背后,是其身份、军衔、政治环境和个人习惯的多重因素共同作用的结果。作为一名隐秘的情报官员,他选择了低调、隐秘的行事方式,以确保任务的安全和自身的安全。这一细节,也让我们更深入地理解了那个风云变幻的年代中,情报工作的特殊性和复杂性。

谍战剧中的“未解之谜”往往隐藏着丰富的历史信息。毛人凤不穿军装的故事,正是那个特殊年代、特殊身份的缩影。了解背后的历史真相,或许能让我们更好地理解那些为国家秘密奉献一生的无名英雄们。