朋友,我想先问你几个问题,请你诚实地在心里回答我:你是不是经常因为别人无意间的一个眼神,就在心里上演一出哪怕连编剧都不敢写的“宫斗大戏”?发出去的微信如果十分钟没回,你是不是就开始反思:“我是不是哪句话说错了?”或者“他是不是讨厌我了?”。在开会的时候,领导皱了一下眉头,你是不是瞬间手心冒汗,觉得这周的报告肯定完了,甚至开始担心下个月会不会被裁员?

如果这些场景你听起来觉得扎心,甚至觉得“你在监视我的生活”,那么请相信,你绝对不是一个人。我们身边有太多这样的人,甚至包括我自己,曾经也是这样:活得小心翼翼,像个雷达一样时刻扫描周围人的情绪,生怕自己哪里做得不够好。

我们总以为,这种“想太多”是因为我们心思细腻,是因为我们善良,懂得照顾别人的感受。但今天我要跟你分享的这本书,会毫不留情地戳破这个泡沫。这本书叫《情绪钝感力》,作者心理学家加藤谛三在书中一针见血地指出:你之所以活得这么累,不是因为你细腻,而是因为你“情绪过敏”了。你太在意别人的脸色,太在乎别人的想法,这种过度的敏感,其实是一种心理上的“自我内耗”。

很多时候,让你痛苦的不是事实,而是你对事实的认知。我们总是把别人的无心之过,当成是针对自己的恶意;把生活中的小挫折,放大成迈不过去的天堑。我们就这样,每天生活在别人的阴影里,作茧自缚。

如果你也受够了这种每天都要演一遍内心戏的疲惫生活,如果你也想在这个复杂的世界里,给自己穿上一层“情绪防弹衣”,那么今天的视频,你一定要看到最后。这不仅是一本书的解读,更是一场关于“如何放过自己”的深度疗愈。

实操方法:给情绪做一次“四则运算”好,既然知道了“情绪过敏”是病,那药在哪儿呢?加藤谛三老先生在书里并没有给我们灌输那些虚无缥缈的鸡汤,他非常务实地给出了一套“情绪四则运算”法。这套方法我觉得非常精彩,它就像是给了我们一把手术刀,能精准地切除掉那些不必要的敏感。

我们一个个来拆解,看看怎么把“加减乘除”用到我们的情绪管理上。

第一步,是情绪的“减法”:减掉内耗,过滤杂音。

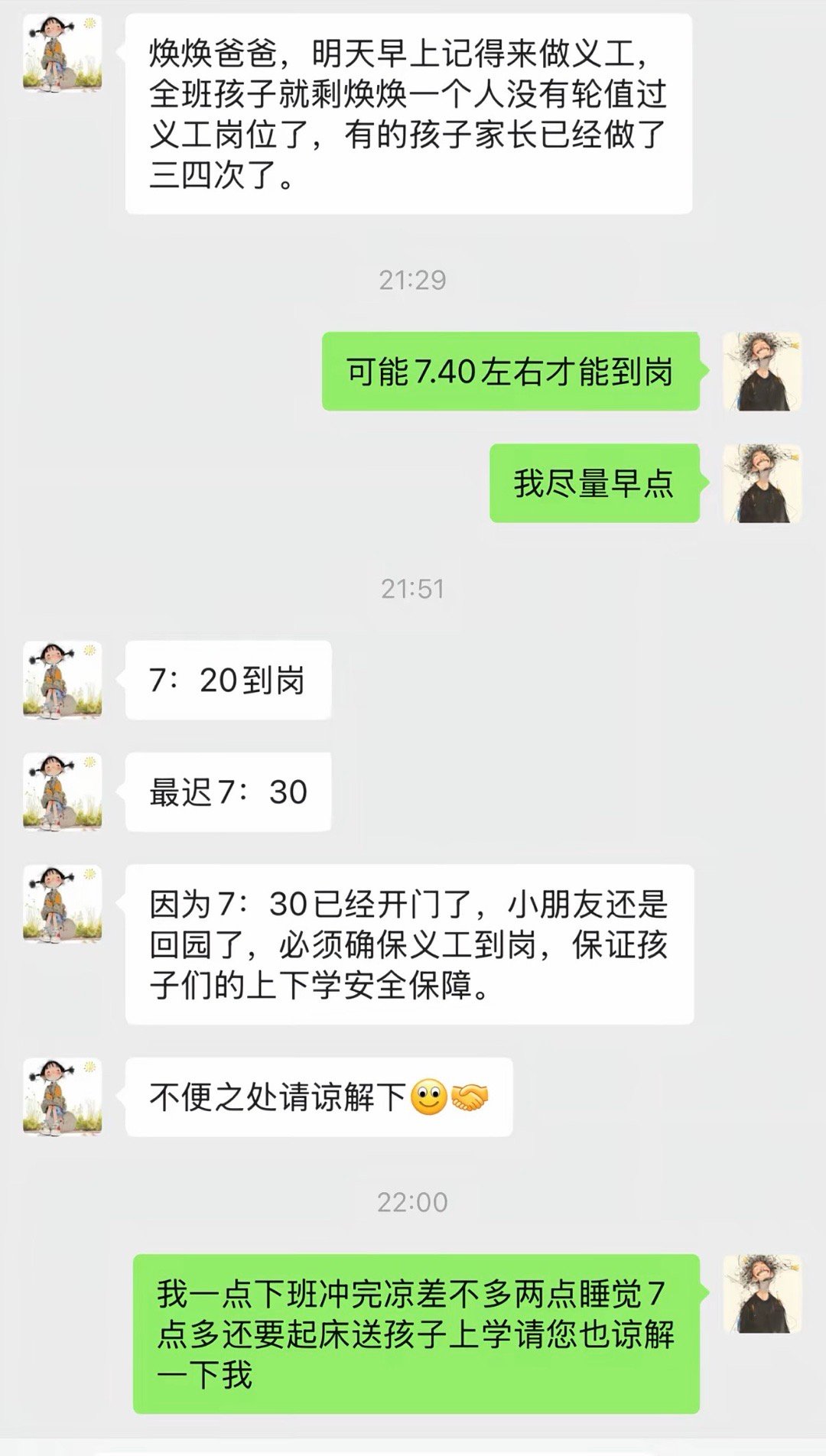

书里有这样一句话:“生活没有那么多‘弦外之音’,你不必为别人的情绪负责。”敏感的人最大的毛病就是“做阅读理解”。同事今天早上没跟你打招呼,你的大脑就开始做加法:“他是不是对我有意见?是不是昨天聚餐我没帮他挡酒?”。停!这时候请立刻使用“减法”。哪怕事实摆在眼前,也要学会过滤。加藤谛三告诉我们,不必纠结于弦外之音,告别“玻璃心”才能让快乐变得简单。也许他只是牙疼,也许他只是出门踩了狗屎心情不好,这跟你一点关系都没有。如果你不认可这个人,就没有必要因为他的指责而睡不着觉。减法,就是把“别人的课题”从你的人生里减掉,那是他的情绪,不是你的义务。

第二步,是情绪的“加法”:主动给生活加点“甜”。

书里有个很有意思的比喻,作者说:“长得丑的水果都会努力让自己甜一点,人也一样,如果觉得不顺心就给自己加点‘甜’。”敏感的人很容易陷入“隧道视野”,只盯着那些让他不爽的一个黑点,而忽略了周围的一大片亮光。所谓的加法,就是刻意练习“捕捉美好”的能力。今天虽然被客户怼了,但早上便利店的阿姨多给了我一张集点卡;虽然方案被驳回了,但回家的路上下了一场很美的雨。这听起来很阿Q精神对不对?但心理学研究表明,这种主动放大积极体验的行为,能有效抵消负面情绪的冲击。我们要学会用小确幸来填补内心的安全感,而不是等着别人来填。

第三步,是情绪的“除法”:剔除负面负荷,轻装上阵。

这一步非常关键。很多时候我们感到沉重,是因为我们背负了太多过去的标签。“我从小就不擅长社交”、“我总是搞砸事情”、“我不配被爱”。这些标签就像一个个沉重的分母,让你的价值感变得越来越小。加藤谛三建议我们要进行“除法”操作:放下自我贬低的标签,不让过去的创伤或无关的负面信息拖累前行的脚步。你要明白,你本来就很可爱,这和有多少人爱你无关。昨天犯的错,除以今天的努力,它就变成了经验,而不是污点。睡前原谅一切,醒来便是重生。只有把心里的垃圾清理出去,新的能量才能进来。

第四步,是情绪的“乘法”:放大内在自信,拒绝“求关注”。

这是最高阶的心法。敏感的人,核心问题是缺乏自我价值感,所以拼命向外抓取认可。作者说:“不必执迷于获得别人的肯定,请向内寻找价值感。”真正的自信,是自我成长的倍数效应。当你不再盯着别人给你的评分,而是专注于自己今天是不是比昨天进步了一点点,你的底气就会成倍增长。专注自我成长,才能让底气成倍增长。你要记住这句话:“就算没人表扬你,今天也是很好的一天。你的价值从来都不存在于别人的眼中。”当你把关注点从“别人怎么看我”转移到“我如何让自己更强”时,敏感就会自动转化为敏锐的洞察力,为你所用。

所以,总结一下这套逻辑:减去别人的干扰,加上自己的小确幸,除去过去的心理包袱,乘以当下的专注成长。这就是钝感力的核心算法。

实践场景:当你的工作被公开批评时听完理论,我知道肯定有朋友会说:“道理我都懂,可真遇到事儿的时候,脑子一片空白,火气或者委屈‘噌’地一下就上来了,根本算不过来啊。”

没关系,我们来做一个具体的“情绪演习”。

想象这样一个场景:周一早上的例会,你熬了两个通宵做的PPT,刚讲了两页,就被大老板打断了。老板黑着脸说:“做得什么乱七八糟的,逻辑完全不通,重做!”然后把文件往桌上一摔。全会议室鸦雀无声,所有同事都低着头,你感觉无数道目光像针一样扎在你背上。

如果是以前“情绪过敏”的你,你会怎么做?你的大脑瞬间死机,脸涨得通红。回到工位上,你开始崩溃:“老板是不是针对我?我是不是要被辞退了?同事们肯定都在笑话我,觉得我是个废柴。”你会陷入无尽的自我攻击,那天中午你连饭都吃不下,甚至想立刻写辞职信逃离这个地方。这就是典型的“情绪绑架”。

现在,让我们试着套用《情绪钝感力》的方法,重新过一遍这个场景:

第一阶段:紧急止损、运用减法。

老板摔文件的那一刻,你的心跳加速。这时候,深呼吸,立刻在心里默念:“生活没有那么多弦外之音”。告诉自己:老板发火是“事实”,但他发火的原因可能有很多。也许是公司业绩压力大,也许是他家里出了事,甚至也许仅仅是他今天没吃早饭血糖低。切断“他发火=我很差劲”这个逻辑链条。这一步,我们减掉了“过度解读”和“自我攻击”。

第二阶段:理性分离、运用除法。

回到工位,你不要陷入情绪的泥潭。试着把“我”和“我的PPT”分开。老板骂的是“PPT逻辑不通”,他没有骂“你这个人是垃圾”。

“事情也许不如你想象的那么好,但也没有你想象的那么坏。”运用除法,把“被批评”这件事除以“你的职业生涯总时长”。你会发现,这只是几千天工作日里的一个糟糕的上午而已,它代表不了你的全部能力。剔除掉那种“天要塌了”的灾难化思维。

第三阶段:能量回血、运用加法。

刚才被骂确实很难受,这时候别逼自己马上工作。去楼下买杯喜欢的咖啡,或者去洗手间洗把脸,看着镜子里的自己说:“嘿,虽然PPT被毙了,但我至少敢于尝试新的排版,而且我今天穿的衬衫挺好看的。”

“长得丑的水果都会努力让自己甜一点”,你要主动给自己加点甜。哪怕是同事递过来的一张纸巾,也要把它当成巨大的善意接收下来。

第四阶段:逆势翻盘、运用乘法。

情绪稳定下来后,开始做乘法。既然老板说逻辑不通,那这就是一个“增强能力”的机会。不要把时间花在抱怨上,“别一直抱怨,要沉下心来去解决实际难题。”你去请教资深的同事,或者重新梳理数据。当你把注意力从“丢脸”转移到“如何把逻辑理顺”这件事上时,你就在利用这次挫折做乘法。当你拿着修改后完美的方案再次走进办公室时,那种从容和自信,就是钝感力带给你的礼物。

你看,在这个过程中,事实没有变,你依然还是被骂了。但因为你处理情绪的算法变了,结局就从“崩溃离职”变成了“职场进阶”。这就是加藤谛三所说的:“情绪过敏会让人变得脆弱,而钝感是一种力量,能让人们变得有韧性。”

总结:在这个尖锐的世界里,你需要一点“迟钝”最后,我想跟大家分享书里最触动我的一句话:“钝感是一边品味挫折和伤痛,一边坚定地朝着自己的方向前行。”

我们推崇钝感力,绝对不是教你变成一个麻木不仁、没心没肺的人,也不是让你躺平摆烂。真正的钝感,是一种“不被情绪绑架”的生存智慧。它是给你的心灵装上一层缓冲垫。当外界的恶意、误解、压力像子弹一样射过来的时候,这层缓冲垫能让它们软着陆,不至于把你打得千疮百孔。

在这个人人都在贩卖焦虑、个个都想争第一的时代,“不纠结,不勉强,不拧巴”居然成了一种稀缺的能力。请记住,没有任何一件事,一段关系值得你遍体鳞伤。

从今天开始,试着哪怕只有一次,在面对否定时耸耸肩说声“没关系”;试着在面对焦虑时,对自己说声“慢慢来”。愿我们都能拥有一颗柔软但有韧性的心,在这个尖锐的世界里,钝感而幸福地活着。

泰德读书,拆解成长好书,提炼实战方法。如果你觉得今天的内容对你有一点点帮助,欢迎关注点赞评论,我们下期见。