2025年中国微短剧行业正在迎来“爆发式跃迁”:1-8月用户人均单日使用时长120.5分钟(较年初暴涨25.9%),逼近7亿的用户规模覆盖全国68.4%网民;市场规模冲刺634.3亿元,较2024年增长25.6%,远超同期电影市场增速;海外市场更是实现“指数级狂飙”,前8个月总收入15.25亿美元,同比激增194.9%,下载量突破7.3亿次;国内现存相关企业达10.02万家,仅前9个月就新增1.68万家,超九成从业者看涨行业未来——这组来自前日发布的《中国微短剧行业发展白皮书(2025)》及多份权威报告的重磅数据,勾勒出微短剧从“娱乐风口”到“千亿生态”的蜕变轨迹。

当“日刷两小时”“千亿市场”成为行业标配论述,我们真正该关注的,或是微短剧超越娱乐本身的核心价值:它早已不是“杀时间的小零食”,而是一个重构时间、创作、场景与文化的“超级连接器”。它连接碎片化时间与深度情感,打通专业创作与大众参与,串联娱乐消费与千行百业,更搭建起中国文化与全球观众的情感桥梁。这种无界“连接力”,才是微短剧从“野蛮生长”到“品质时代”的底层逻辑,也是其区别于长视频、短视频的独特魅力。

下图:今年11月11日,《中国微短剧行业发展白皮书(2025)》主要发现在第三届杭州·微短剧大会上发布。这是继2024年后,中国网络视听协会第二次在临平发布白皮书主要发现。中国网络视听协会副秘书长周结围绕产业、内容、商业、技术、海外五大维度,揭秘微短剧持续发展的深层原因和底层逻辑。(图源:广电视界)

一、连接“碎时间”与“深情感”:从“一次性消费”到“长尾共鸣”的质变

“每天两小时”的用户粘性,常被简单解读为“成瘾性”,却忽略了微短剧最关键的进化:它打破了“碎片化=浅体验”的魔咒,用精准叙事和情感共鸣,将零散的时间片段连接成有记忆点的深度体验。这种“时间连接力”,让微短剧从“一次性刷完即弃”的快消品,变成了能让用户“重复回看”的优质内容。

数据印证了这种质变:近六成受访者会重复刷喜欢的剧集,全国31家卫视频道2025年前9个月播出微短剧94部,同比增长261.5%,累计收视达21.6亿人次,较去年同期翻三倍。华东师范大学中文系教授汤拥华的体验极具代表性:“本想随便刷两集打发睡前时间,却被《被偷听心声后豪门全家追着我宠》的情绪共鸣打动,熬夜看完整部还做了笔记——它避开了误解带来的纠结,精准击中了当代人对情绪安慰的需求。”

更重要的是,微短剧实现了不同人群“时间需求”的全覆盖。对18-30岁的年轻群体,它是通勤路上的“情绪充电站”,3分钟就能完成“冲突-反转-爽点”的闭环,「红果」短剧平台播放量破10亿的《好一个乖乖女》,用“白切黑女主+忠犬霸总”的反套路设定,成为年轻用户的“通勤必备”;对40-59岁的中年群体,它是家务间隙的“情感寄托”,《我在八零年代当后妈》里的年代细节、《家里家外》的四川方言怀旧滤镜,能勾起他们对青春岁月的回忆;对60岁以上的银发族,它更是“社交新载体”,《夕阳之恋》等中老年题材作品在广场舞群体、社区微信群形成“圈层扩散效应”,播放增量达2.83亿,超八成中老年人对微短剧整体满意。

这种“全年龄覆盖”的背后,是内容策略从“抓眼球”到“抓人心”的转变。2025年1-8月,主要综合性视频平台上线325部横屏微短剧,同比增长24.52%,这些作品大多放弃了“霸总甜宠”“重生复仇”的单一套路,转而聚焦现实议题。普法微短剧《法官的荣耀》用乡村“小案”解读法律条文,入选法治中国“三微”作品展播;关注孤独症群体的《重寻星光》,倡导“消除偏见而非差异”的理念,成为公益传播的典范——微短剧用情感连接时间,让“碎时间”产生了“重价值”。

图源:中国网络视听协会;数源:云合数据

二、连接“专业创作”与“大众共创”:AI重构行业的“创作平权”

“以前拍一部微短剧,得有编剧、导演、摄影团队,现在我一个人用AI工具,两周就能出一部动画短剧。”深圳95后独立创作者小林的经历,正是微短剧行业“创作平权”的缩影。当超六成受访从业者将AI列为行业核心增长点,微短剧的“连接力”已突破“专业生产”与“大众消费”的壁垒,让创作权从少数人手中,连接到普通人的指尖。

AI技术带来的“降本增效”,为这种连接提供了硬核支撑。数据显示,采用AIGC工具后,微短剧创作效率平均提升50%,真人剧成本降低20%-35%,制作周期缩短30%。2025年1-8月,动画微短剧累计上线2902部,8月单月上线量达895部,成为首个规模化商业化的AIGC视频业态。360集团创始人周鸿祎出演的《红衣大叔用AI带我穿越》,部分剧本及爆炸、火箭筒发射等特效镜头均由AI完成,制作周期较传统方式缩短三分之二;爱奇艺微剧《成何体统》从拍摄到上线仅40天,背后离不开AI在分镜设计、后期剪辑中的助力。

更深刻的变革是“创作关系的重构”。过去,微短剧的剧情走向由制作方单向决定;现在,观众的评论、数据反馈通过AI实时反哺创作,普通人也能参与剧情设计。「红果短剧」的“果燃计划”开放AI剧本中台,用户可提交创意点子,AI根据热门题材生成剧本框架,创作者再进行个性化修改,该计划已合作重点备案微短剧近300部,总播放量近百亿。这种“大众共创”模式,让微短剧从“单向输出”变成“双向互动”:观众吐槽“下跪打脸套路过时”,创作方就减少此类情节;用户呼吁“多些好闺蜜设定”,《引她入室》等作品便应运而生——创作与消费的边界被彻底打通。

当然,技术革新也伴随挑战。AI魔改经典、剧本重复生成等问题引发争议,国家广电总局及时发布《管理提示(AI魔改)》,要求平台对AI生成内容做显著提示,建立“日监看、周报送、月复审”机制。这种“规范中创新”的模式,让微短剧的“大众共创”不跑偏,既保留了普通人的创作热情,又守住了内容的审美与伦理底线,真正实现“人人皆可主创”。

图源:中国网络视听协会;数源:DataEye短剧热力榜

三、连接“娱乐场景”与“千行百业”:“微短剧+”的无界生态

“看完《和你的桃花源》,我立刻订了去永春的机票,想尝尝剧里的石鼓白鸭汤。”福建网友小郑的举动,道出了微短剧“场景连接力”的爆发。国家广播电视总局“微短剧+”行动计划实施以来,微短剧已从“手机小屏”的娱乐场景,延伸到文旅、普法、非遗、电商等千行百业,成为“内容服务型文化治理”的新工具。

“微短剧+文旅”的爆发最为直观。276部“跟着微短剧去旅行”推荐项目覆盖全国各省,《祈安澜》融合运河号子、舞龙灯等非遗技艺,让大运河文化走红;《舟楫千里号歌来》融入文物历史元素,带火北京文化游;《和你的桃花源》聚焦福建永春美食,实现“一剧带火一线”。这些作品并非简单的景区植入,而是用剧情重构地域文化:主角沿着运河跑船时,自然展现运河号子的韵律;女主用永春老醋做调料时,带出当地非遗酿造技艺——观众看的是故事,记的是文化,最终触发消费行为。

“微短剧+”的触角还在持续延伸:“+普法”诞生《法官的荣耀》,用5个乡村“小案”解读法律条文,入选广电总局“网络视听节目精品创作传播工程”;“+非遗”催生《化蝶》,融合越剧元素让传统戏曲“破圈”,成为浙江省“微短剧里看非遗”首批片单;“+品牌”让微短剧变成“软营销”,德克士、必胜客等品牌定制短剧,将产品融入剧情,转化率较传统广告高30%;“+电商”则实现“观剧-消费”无缝连接,淘宝、美团推出相关模式,用户看完剧可直接购买剧中同款。

这种场景延伸的本质,是微短剧从“娱乐产品”到“服务载体”的升级。它不再只提供情绪价值,还能传递知识、推广文化、带动就业:2024年微短剧直接创造21.9万个就业岗位,间接带动42.8万个就业岗位,2025年仍保持年轻化增长,超7成从业者为30岁以内;《重寻星光》推动社会对孤独症群体的理解,《破晓》展现女性追求教育自由的历程——当微短剧能连接“看剧”与“做人”“做事”“旅行”“消费”,它已成为推动社会进步的“轻量级基础设施”。

四、连接“中国故事”与“全球观众”:新中式叙事的情感转译

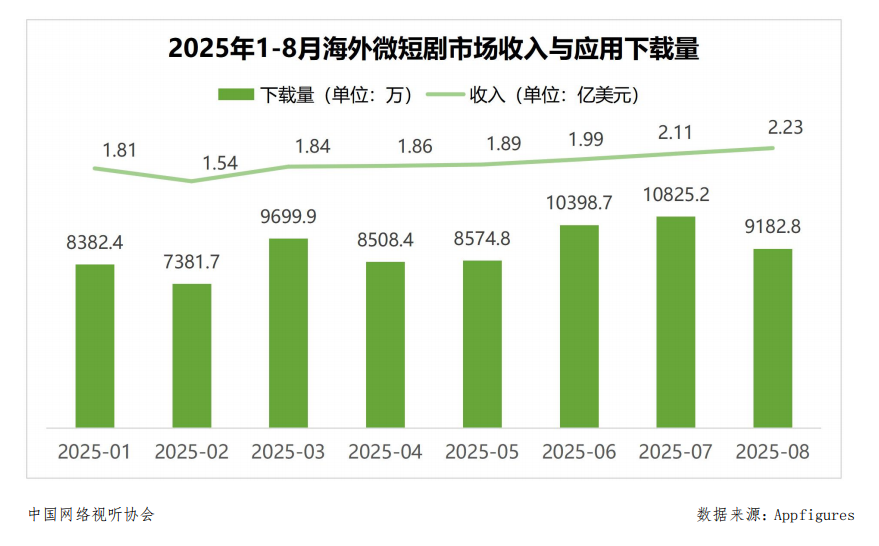

“没想到中国的‘女性互助’故事,在我们这儿也能火。”泰国观众在《弄潮》海外评论区的留言,印证了微短剧的“跨文化连接力”。2025年1-8月,海外微短剧市场总收入15.25亿美元,下载量7.3亿次,同比分别增长194.9%和370.4%,收入前20的应用中90%有中国背景,贡献91%的市场收入——这些数据背后,是微短剧用“新中式叙事”实现的文化共情,而非单向的“文化输出”。

这种跨文化连接的核心,是“情感转译”的智慧。中国微短剧出海时,会将中国价值观转化为人类共通的情感:《弄潮》讲80年代中国女性创业,海外观众看到的是“普通人对抗困境的勇气”;《墙外桃花墙内血》作为谍战题材,传递的“英雄主义”引发全球共鸣;DramaBox、ReelShort等平台的爆款剧,把“家庭观”“奋斗观”融入剧情,女主逆袭故事在欧美被解读为“女性独立”,在东南亚引发“阶层流动”共情。这种“以情动人”的方式,让中国故事跨越语言与文化差异,触达全球观众内心。

图源:中国网络视听协会;数源:Appfigures

支撑这种转译的,是中国微短剧成熟的“工业化体系”。依托深厚的网文IP库、标准化制作流程,中国团队能精准把握海外用户偏好:北美主打悬疑、爱情题材,东南亚侧重家庭、伦理剧情,日本增加奇幻元素。嘉定区南翔镇的「欧美片场」实现“海外短剧上海造”,300多位外籍演员、双语拍摄团队、本地化配音,让《No more acting》等作品“既中国制作,又贴合海外审美”;「马栏山微短剧智能译制中心」用AI实现多语言翻译,2025年预计产出1万部次译制作品,为出海提供技术支撑。

更重要的是,中国微短剧出海采用“抱团出海”模式:产业联盟共享资源,企业联合应对跨境风险,建立“IP出海备案机制”防范版权问题。这种“集体发力”让中国微短剧在全球市场站稳脚跟,也让“新中式叙事”成为全球流行文化的一部分——当海外用户为中国剧里的故事流泪、感动、消费时,微短剧已成为连接中国与世界的“情感桥梁”。

下图:海外短剧《No more acting》 剧照(图源:解放日报)

结语:“连接力”,才是微短剧的千亿密码

6.96亿用户、超600亿市场规模、15.25亿美元海外收入——微短剧的“成绩单”固然耀眼,但真正让它从“爆款”走向“常态”的,是其强大的“连接力”。它连接了被忽视的碎片化时间,让每个人都能在忙碌中找到情感寄托;连接了普通人的创作梦想,让“有创意就能做剧”成为现实;连接了娱乐与生活的无界场景,让内容价值延伸到千行百业;连接了中国文化与全球情感,让中国故事在世界舞台引发共鸣。

从地铁里的年轻人到客厅里的老人,从独立创作者到文旅部门、品牌企业,从中国的非遗传承人到海外的普通观众——微短剧就像一个无形的“超级连接器”,把原本分散的个体、场景、文化串联起来,形成多元共生的新生态。未来,随着AI技术迭代、“微短剧+”场景延伸、海外市场开拓,这种“连接力”还将持续升级。

但无论行业如何发展,微短剧的核心永远是“人的连接”——连接不同人的情感、需求与梦想,让每个参与其中的人,都能在“小屏幕”里找到属于自己的“大世界”。这,才是微短剧能从“中国现象”变成“全球潮流”的真正密码。

图源:中国网络视听协会;数源:2025中国微短剧从业者调研

原创作者:上海产业转型发展研究院常务副院长 严含

责任编辑:胡珊毓

策划审核:夏 雨