《道德经》里流传下许多经典的语句和思想,其中“天地不仁以万物为刍狗”这句话尤为耳熟能详。

但很少有人能真正理解其中的含义,不少人看到刍狗二字,便以为是像狗一样的牲畜,觉得老子在说天地冷漠无情,把万物当作低贱的狗随意对待。

但只要翻开先秦典籍,看看刍狗在当时的真实所指,就会发现这种理解偏离了老子的本意。

实际上,刍狗不是狗,甚至和动物无关。

刍狗中的刍,在先秦文献里特指喂牲口的草料,后来引申为用草扎成的东西。

它是春秋时期一种特殊的祭祀用品,刍狗就是用禾草捆扎成形的狗形祭品,专门用于祭祀仪式。

《礼记·曾子问》里记载,孔子曾提到刍狗之礼,表示祭祀前要精心制作刍狗,披上彩布,供奉在神位前。

祭祀结束后就把它扔到路边,任人踩踏或腐烂,这种先用后弃的特点,正是刍狗最显著的特征。

春秋时期的祭祀活动中刍狗是等级较低的祭品,对于大众百姓或小型祭祀,用不起牛羊等,便以刍狗代替。

1957年出土的战国竹简中就有关于刍狗的记载,描述了制作刍狗时要束以青茅、饰以红绸,可见其制作虽简,却有固定的仪式规范。

祭祀时刍狗被视为通神之物,承载着人们的祈愿,祭祀结束便是它的使命完成,于是回归自然,不再被赋予特殊意义。

这种不因人的意志而改变用途的特性被老子敏锐地捕捉到了。

他在《道德经》里用刍狗作喻,是借刍狗在祭祀中无差别、在祭祀后无特殊的特质,说明天地对待万物的方式——不偏爱、不憎恶,顺其自然。

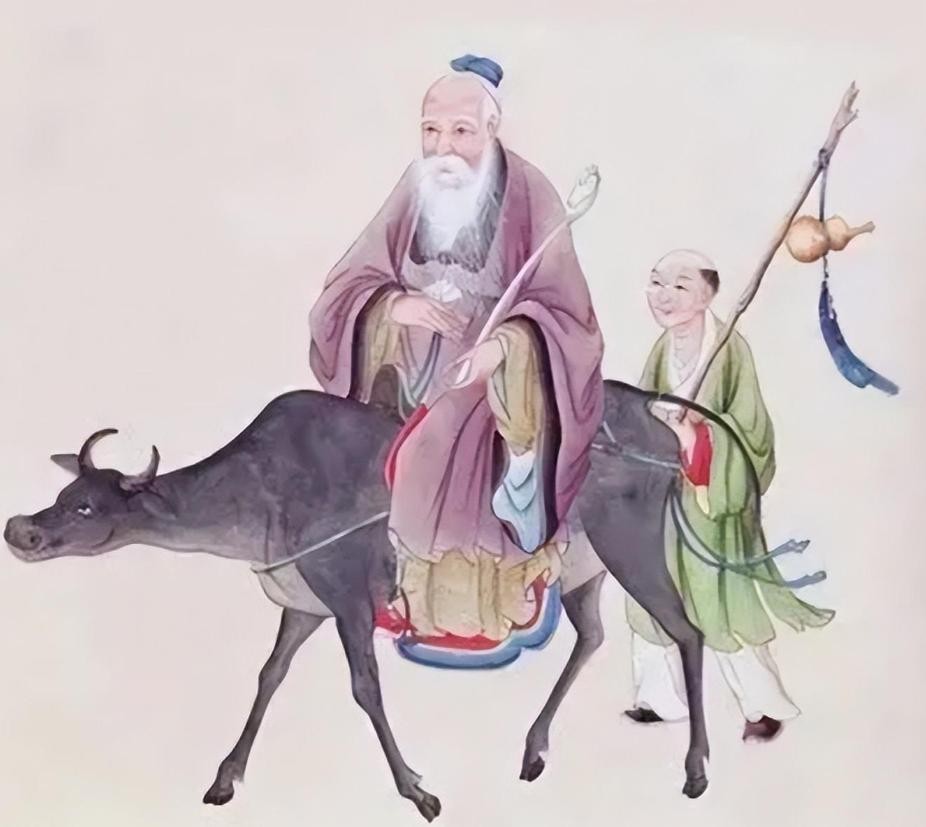

老子能注意到刍狗背后的哲学意涵,与其原本的职务分不开关系。

当时老子被推荐负责掌管王室典籍、档案和祭祀礼器,这个职位让他有机会接触到各种祭祀仪式,也能读到常人看不到的古籍。

守藏室里的典籍记载了上千年的祭祀传统,老子从中发现,无论是王侯用的玉帛牛羊,还是百姓用的刍狗草木,本质上都是借物通神的工具,并无高低贵贱之分。

他曾在竹简上批注:太牢与刍狗,俱为祭器,用则贵之,毕则弃之,非其性也,势也。

意思是,牛羊和刍狗的差别仅仅只是用于不同的祭祀规模,并不是因为哪个更加低贱所以不用,而用完即弃是仪式的需要,不是它们天生就该如此。

更重要的是,老子看到了太多人为干预的后果,周幽王为博褒姒一笑,以烽火戏诸侯,破坏了烽火示警的自然功能。

诸侯争霸以仁义为口号争夺地盘,违背了各安其位的秩序。

他发现,人类总喜欢用仁、义、贵、贱的标签去划分事物,而天地运行却从不管这些。

阳光照好人也照坏人,雨水润良田也润荒地,就像刍狗在祭祀前后的变化,遵循的是自身的规律,而非外在的评价。

这种观察让老子意识到:天地的不仁,其实是一种大仁,它不刻意施恩,也不刻意加害,让万物在自然法则中生长消亡,就像刍狗完成祭祀使命后回归自然一样。

这种无差别对待,比人类自以为是的仁爱更符合事物的本质。

后人对天地不仁的误解,多源于把仁理解为仁爱,觉得老子在否定道德。

但在春秋时期,仁的含义更偏向刻意的慈爱或偏好,孔子提倡的仁是爱人,带有明确的情感倾向。

而老子说的不仁,是反对这种有偏向的爱,认为天地的运行不需要刻意的仁,万物自会按照规律发展。

就像刍狗,祭祀时人们对它恭敬,不是因为它本身尊贵,而是出于仪式需要,祭祀后弃之不顾也不是因为它低贱,而是使命已毕。

如果有人因爱惜刍狗,祭祀后还把它珍藏起来,反而违背了它的用途。

老子认为人类对待万物的态度也是如此——总想用自己的价值观去定义好坏、贵贱,结果反而破坏了自然的平衡。

《道德经》里接下去还提道,老子认为好的统治者应该像天地对待万物那样,不把个人好恶加于百姓身上,让他们自然生息。

就像刍狗不需要人的过度干预一样,百姓也不需要统治者用仁义的名义横加管束。

这种思想在春秋末年有其现实针对性。

当时诸侯混战,各国君主动辄以仁义之师为名发动战争,实则为了扩张领土,士大夫阶层宣扬礼义,却常常沦为争权夺利的工具。

老子看到这种伪善,便用刍狗的比喻,呼吁人们放下刻意的仁爱与分别”,回归事物的本然状态。

“天地不仁,以万物为刍狗”不是否定道德,而是强调自然规律的客观。

天地没有意志,不会对谁格外优待,万物的生死存亡取决于自身与自然的互动,就像刍狗的命运取决于祭祀仪式的流程,而非自身的价值。

这打破了人们一直以来的认知,在先秦神话里,天地被赋予人格,比如皇天震怒、上天垂怜。

而老子却说天地没有情感,它的运行就像刍狗的制作与废弃一样,是一种自然过程,是中国古代哲学的一大突破。

放到今天,这句话依然有启示意义,它提醒人们不要用人类的价值观去评判万物,更不要试图以善意的名义干预自然规律。

就像刍狗不会因为被祭祀而高贵,也不会因为被丢弃而低贱,万物在自然法则中自有其位置。

理解了这一点,才能读懂老子真正的智慧,最高的仁是尊重事物的本然,不强行施加人的意志。

两千多年来,从具体的祭祀用品变成了哲学的意向。

但只要回到它的原始含义,就会发现老子的这句话里没有冷漠,只有对自然规律的敬畏,没有贬低,只有对万物平等的认知。

这或许就是《道德经》的魅力,看似简单的文字背后藏着需要反复琢磨的深意,更是一个时代背景之下,对于人本位的深刻思考。

评论列表