1950年3月16日傍晚,春寒刚刚退去,中南海丰泽园灯光昏黄,一桌并不丰盛的家常菜正等着客人。席上主角不是国家领导,而是一对新婚不久的年轻夫妇——卫士李银桥和护理员韩桂馨。按照惯例,毛主席要给两位“孩子”接风庆贺,一杯热茶代替酒水,气氛轻松随意。

笑声里,韩桂馨随口提到香山正在修缮办公区,某位负责基建的党员干部顺手给自己盖了两层小楼,“外墙用的还是进口水泥,可气派了”。话音刚落,屋里顿时安静,毛主席的筷子停在空中,眉心紧锁。熟悉他的人都知道,这不是小事。

夜深之后,主席几乎彻夜未眠。黎明时分,他批示秘书:“把XX调来,把总理、聂荣臻同志请来”。简短十七个字,透着雷霆之气。上午九点,中南海勤政殿的会客室里,周总理和聂荣臻已就座,那名干部被带到门口,神色慌张。

“中央三令五申,绝不许搞特权,你当耳边风?”毛主席声音低沉,却带着压迫感。那名干部想解释,刚开口便被打断:“人民用汗水换来的砖瓦,怎么成了你的阁楼?枪毙,方可警醒!”一句“枪毙”,像炸雷,屋里人几乎同时站起。周总理微微欠身:“主席,处理必须严厉,但是否再留一点救改的余地?”聂荣臻也补了一句:“是可杀,可教,也需看其认罪态度。”数十秒的沉默之后,毛主席挥手:“马上撤职,留党察看,押去劳动,成效不显再议。”惊魂未定的干部瘫软在椅上,汗水浸透后背。

外界很少知道,这场风波并不是主席第一次、也不是最后一次因“特权”发火。早在1942年延安整风,他就提出“官僚主义若不治,红军就会垮”。那年,边区缺粮,他率先每日只吃两顿高粱米,自己亲手把配给表贴在窑洞门口,让工作人员照章执行。

抗战末期,一位南洋华侨捐赠两辆雪佛兰轿车,组织上本想分给毛、朱各一辆。毛主席却连夜写条子:“年长者乘车,余步行不妨。”最终,车子分别开给了朱德和董必武。有人感慨:“主席别说开车,连驾驶员都想让给伤员。”

1949年1月北平和平解放,许多机关入住华北饭店。毛主席却坚持留在香山幽静之处,理由只有一句:“开国不忘创业,多走两步,心不飘。”同年春,他在香山会议反复举例李自成进京后骄奢败亡,“戒奢以俭”写进了进城工作守则。

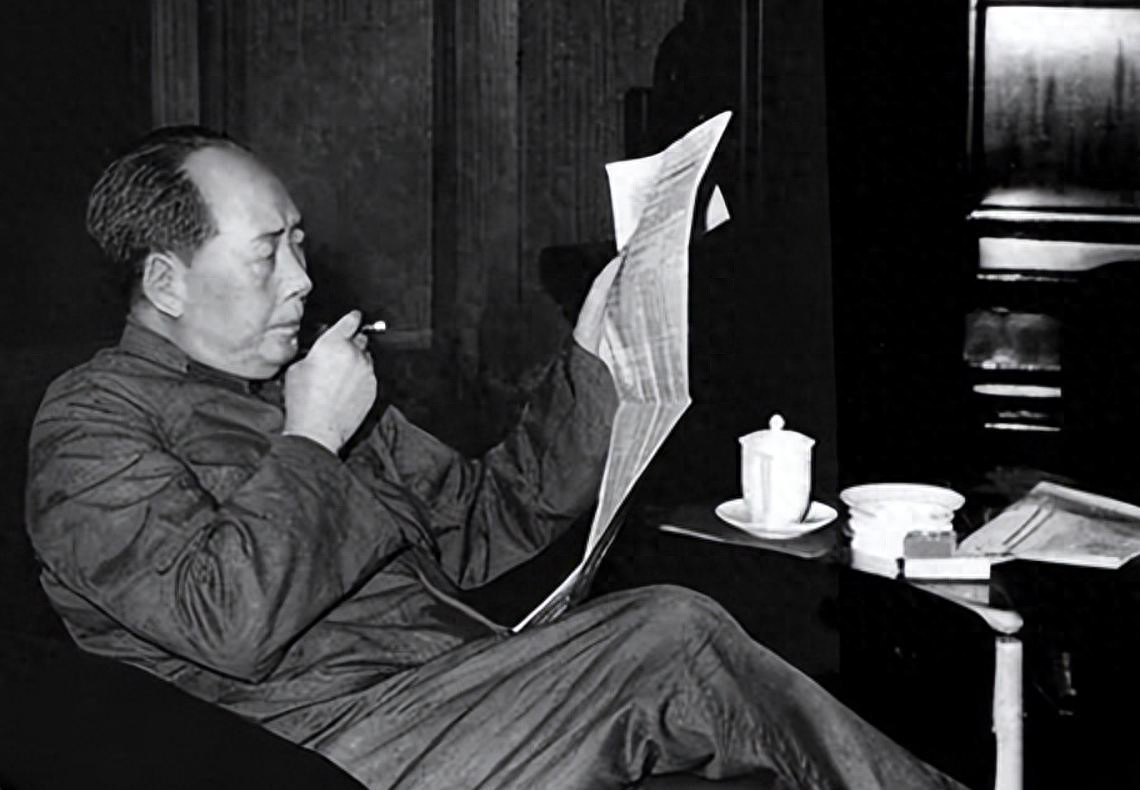

1957年,他主动把自己每月工资由602元调至404元,说得轻描淡写:“该减就减,人人有份。”有人统计,这一年北京市猪肉每斤七角二分,主席的月薪折算不过几十斤肉,却要接待成百上千份公函电报。

三年困难时期,主席明确交代厨房“蔬菜咸菜照常,肉蛋暂停”。厨师长周福明担心营养不够,偷偷在烙饼里塞了一点碎肉,被发现后挨了严厉批评:“群众缺粮,我多嚼一口都是浪费。”那晚他只喝了两碗稀粥,谁劝也不肯再添。

同一阶段,小女儿李讷因贫血住校昏厥,李银桥看不下去,塞了几块苏打饼干。主席得知后把女儿叫到书房:“身体重要,纪律更重要。”李讷眼含泪水,却只能点头。外界或许觉得不近人情,可在主席看来,干部子女必须先学会自律。

1962年,李银桥因所谓“特嫌”被天津方面隔离审查。材料送到中南海,主席只写下两个大字:“冤案!”随后责成公安部复查,当年秋天李银桥获释复职。一次外出视察,他特意绕到天津问候卫士的近况,临别塞给李家800元——那是他半年工资。

1959年12月26日,主席六十六岁生日。桌面上依旧青菜、豆腐、杂粮粥。有人想献花,他摆摆手:“现在困难,花钱买花,百姓会骂我们。”席间他又谈到反特权,“群众是天,天塌了别指望我们还有立足之地。”在场的工作人员无不动容。

纵览这些片段,不难发现,对特权的零容忍来自长期经验。只要稍有苗头,他宁可严厉到“枪毙”的地步,也不愿让星星点点的奢靡毁了党群血脉。有人评价,毛主席在原则问题上从不拐弯:纪律就是生命线,碰不得,也拖不得。

1950年那次“枪毙令”最终未付诸行动,但震慑作用巨大。自此,北京香山“半山楼”事件成为教材,许多干部闻之色变,主动拆掉了家属区里超过标准的加建房。一位老工程兵回忆:“那之后,修建方案哪怕多一扇窗,都要交纪委备案。”

有人纳闷,为何主席对朋友、卫士如此温情,却对干部特权如此冷硬?答案其实简单——组织内的友谊可以私下照顾,人民的利益只能公正对待。情与法并存,是非分明,这正是他治党治军的逻辑。

70多年过去,丰泽园的青砖仍在,勤政殿的老窗依旧。那声“枪毙”早已回荡在历史深处,却在无形中划出一条红线:任何脱离群众的特权,终究难逃清算。