没有什么事是一顿烧烤解决不了的。

如果有——那可能是我还没遇到。

我们都很熟悉烧烤的味道,但你可能不知道,这一串美食背后,有着悠久的历史。从人类学会用火开始,烧烤就出现在了我们的餐桌上。

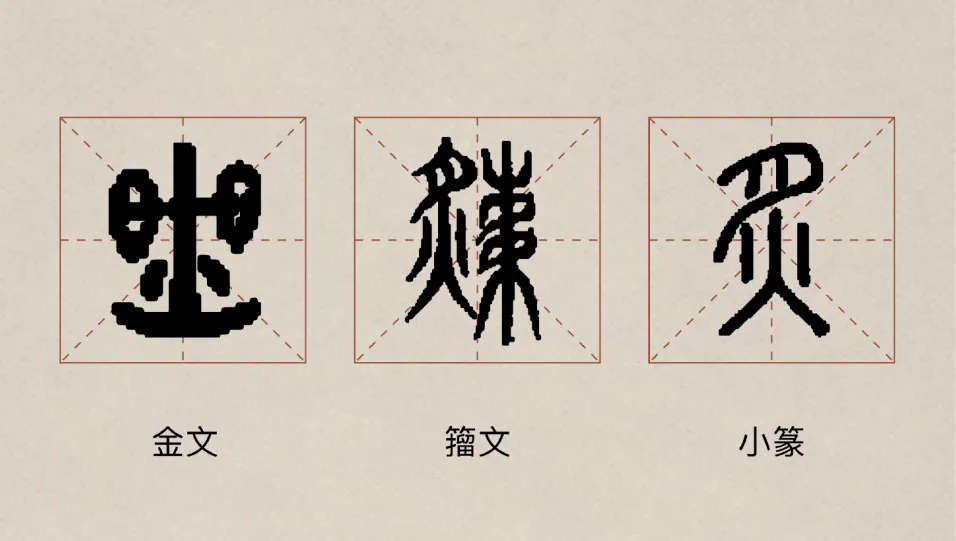

其实在中国古代,并没有“烧烤”这个词。古人用一个字来形容它——“炙”。

你看“炙”这个字,上面是“肉”,下面是“火”,就像一块肉在火上烤,多形象。古人讲究礼仪,连吃烤肉都有规矩——《礼记》里说“毋嘬炙”,意思是别狼吞虎咽,也别嘬签子,得注意吃相。

除了“炙”,还有“燔”和“炮”。

“燔”是直接放火上烤,像非洲部落烤狒狒那种原生态做法;

“炮”则复杂些,是用泥或草把肉裹起来烤,类似现在的叫花鸡。

《诗经》里还记载了烤兔子的方法:“有兔斯首,炮之燔之”。看来古人对待美食,也是费尽心思。

说到吃,有个词咱们现在还在用——“脍炙人口”。原本是指人人都爱吃切细的鱼生和烤肉。三国时的陈登就特别爱吃生鱼片,结果感染了寄生虫,华佗劝他别吃了,可他没忍住,最后竟因此丧命。看来贪嘴的代价,古今都一样。

那么,古代的烧烤到底有多丰富呢?

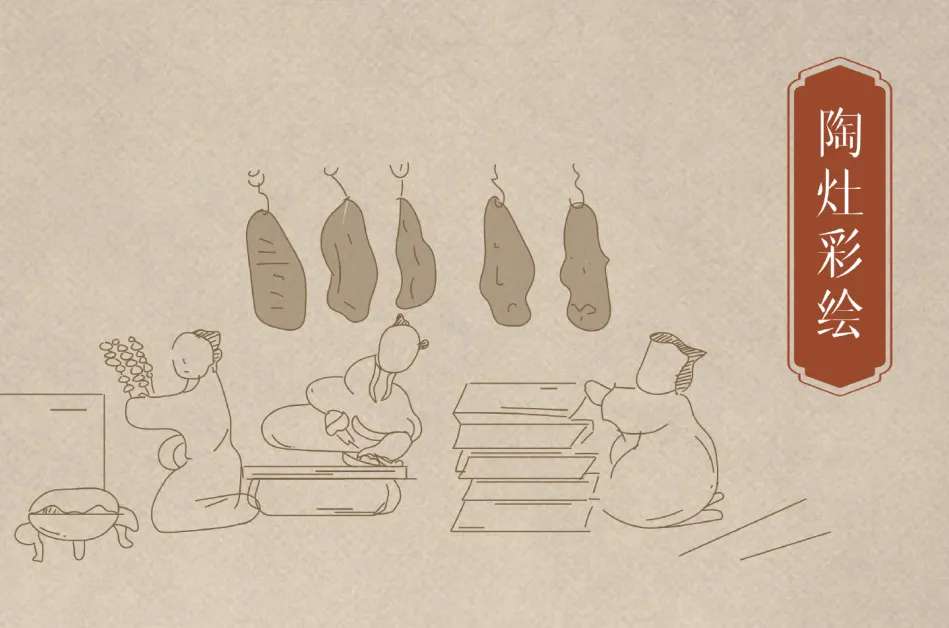

汉朝人已经很有口福了。从出土的文物中,我们能找到各种烤炉、烤架,甚至竹签。马王堆汉墓里还发现了用竹签串着的鱼肉和鹌鹑肉,跟现在的烤串已经很像了。

不过,真正让烧烤味道提升的,是张骞通西域之后。胡椒、丁香、茴香、迷迭香……这些香料的传入,让汉朝人的味蕾体验到了前所未有的丰富。虽然那时候还没有辣椒,但对当时的人来说,这已经是味觉的革命了。

唐朝人更是把烧烤吃出了新高度。有个名菜叫“浑羊殁忽”:在全羊肚子里塞一只鹅,鹅肚子里再填上糯米,烤熟后只吃鹅肉——这鹅肉既吸收了羊肉的香气,又带着糯米的软糯,想想都觉得奢侈。

宋朝取消了宵禁,夜市兴起,烧烤终于和夜宵完美结合。冬天里,一家人围着炉子,烫壶小酒,烤几串肉,那种温暖,和现在的我们没什么两样。

有个挺有意思的故事:宋仁宗有天半夜饿得不行,特别想吃烤羊肉,但转念一想:如果自己开了这个头,以后御厨房就得天天备着烤羊肉,这得多浪费啊。于是硬是忍着饿睡了一夜。这份克制,不愧他的庙号“仁宗”。

而苏轼就更接地气了,他直言“平生嗜羊炙”,就是爱吃烤羊肉。不过这位美食家好像什么都爱吃:“远公沽酒饮陶潜,佛印烧猪待子瞻”,连烤乳猪也没放过。

说起来,现在的烧烤和古代倒也不完全是一脉相承。上世纪物质匮乏,哪有那么多肉可以随便烤?我们熟悉的现代烧烤,很大程度是受改革开放后新疆烧烤的影响。陈佩斯和朱时茂演的那个《烤羊肉串》的小品,就是最好的见证。

后来,各地根据本地口味,发展出了自己的特色:

东北烧烤,万物皆可烤,荤素搭配,花样百出;

西北烧烤,依旧豪迈,大串的牛羊肉,吃得过瘾;

四川烧烤,一把把的小签子,麻辣鲜香;

淄博烧烤,小饼一卷,仪式感十足;

广东烧烤,生蚝、扇贝,海鲜当家……

一张烧烤地图,其实就是一幅中国人的生活图景。

从人类第一次学会用火烤熟食物,到如今遍布大街小巷的烧烤摊,这种最原始的烹饪方式,却始终温暖着我们的胃和心。

虽然我不常吃烧烤,但不得不承认:有些快乐,确实只有烧烤能给。

就像那句话说的:没有什么事是一顿烧烤解决不了的。

如果不行——那就再来点烤韭菜、烤馒头片、烤茄子……