【前言】

在人类文明的长河中,书画艺术始终是跨越时空的对话媒介。它承载着东方哲学的深邃与西方美学的张力,既是个人情感的凝练,更是时代精神的镜像。当笔墨在宣纸上晕染出山河的壮阔,当油彩在画布上凝固成生命的律动,艺术家们以独特的语言,构建起连接古今、贯通东西的审美桥梁。

本次专访,我们对话国际书画艺术大家,艺术大家或扎根传统,以水墨重构当代语境;或突破边界,用跨媒介实验解构艺术范式。从敦煌壁画的千年遗韵到数字艺术的虚拟新生,从文人画的孤高气韵到街头涂涂的叛逆表达,艺术大家以笔为舟,在全球化浪潮中探寻文化身份的坐标,在技术变革中守护人文精神的火种。

这些对话不仅是技艺的交流,更是思想的碰撞。我们试图通过艺术大家的创作轨迹,窥见艺术如何回应时代焦虑,如何以审美抵抗异化,如何在多元文化中保持本真。当一幅作品被赋予超越视觉的象征意义,当一次创作成为文化记忆的载体,艺术便不再是孤立的个体表达,而成为人类共同的精神遗产。

让我们走进艺术大家的世界,聆听他们如何用色彩与线条书写文明的诗篇,在方寸之间丈量宇宙的辽阔。

道化丹青 意通天地

影响世界的中国文化名片之邓福邦

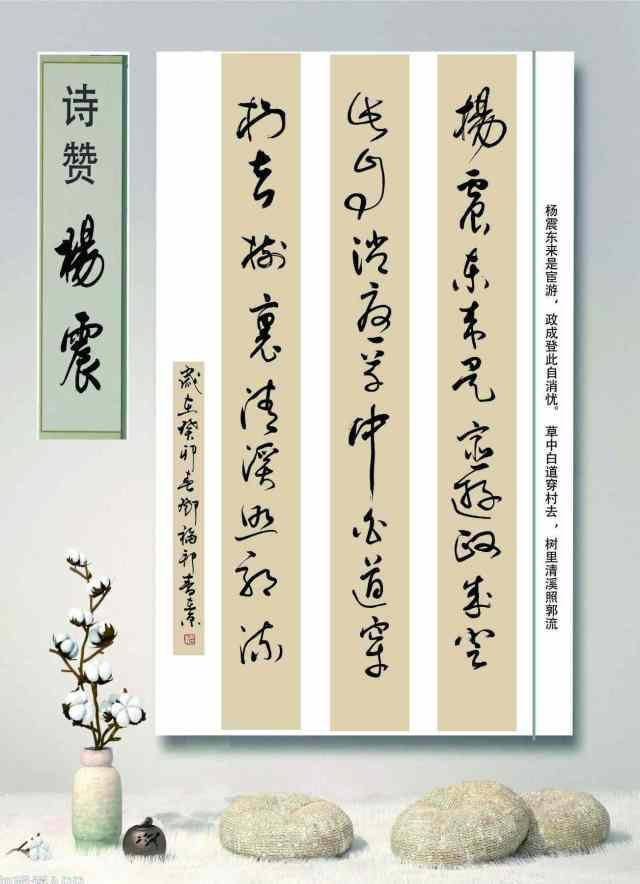

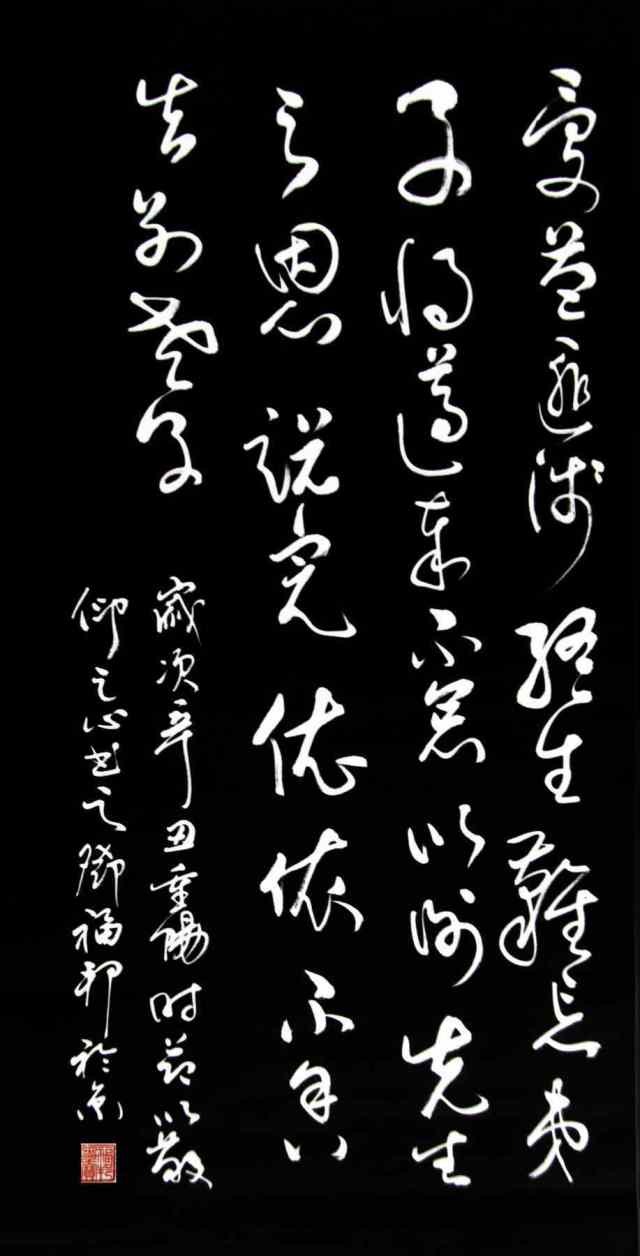

邓福邦,中国著名书画家、收藏家,秦山画派创始人。现为中国国家博物馆特邀研究员、中国艺术研究院书画创作员,拥有国家一级美术师职称,同时是中国美术家协会会员、中国收藏家协会会员,并受聘为北京胡润国际艺术品鉴定中心“签约画家”。 曾就读于中国艺术研究院,师从导师顾森、龙瑞等。

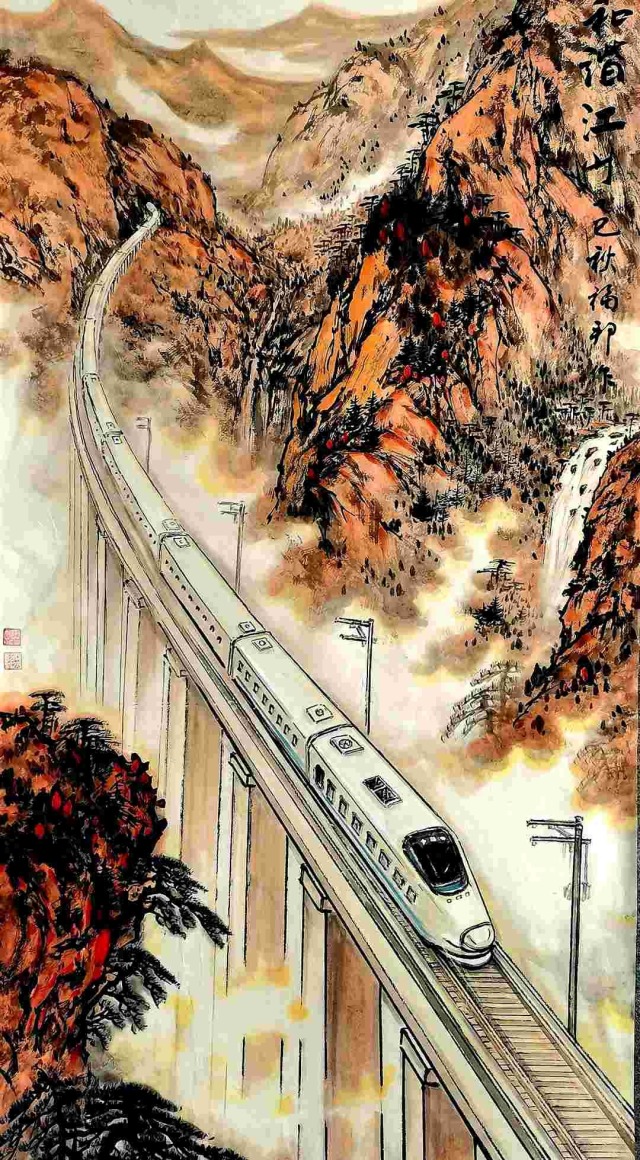

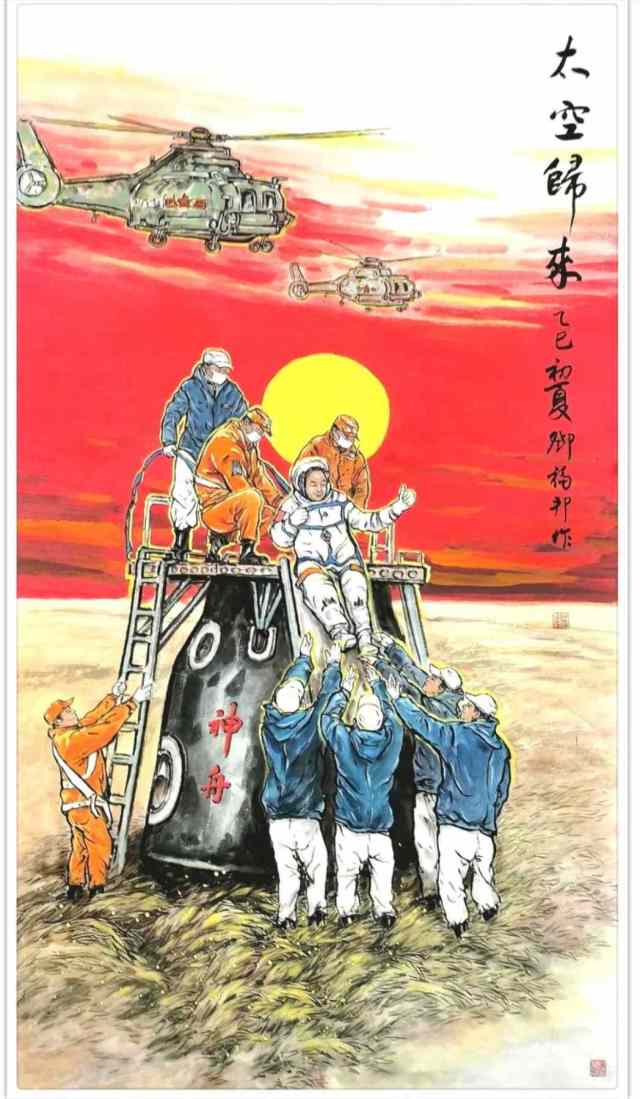

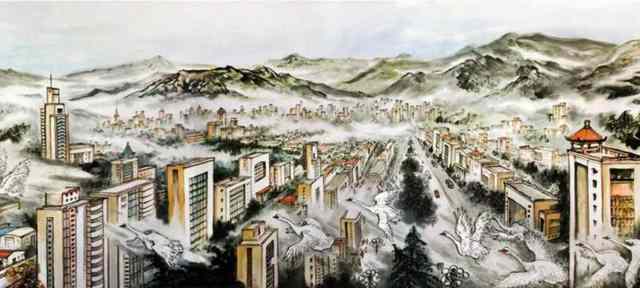

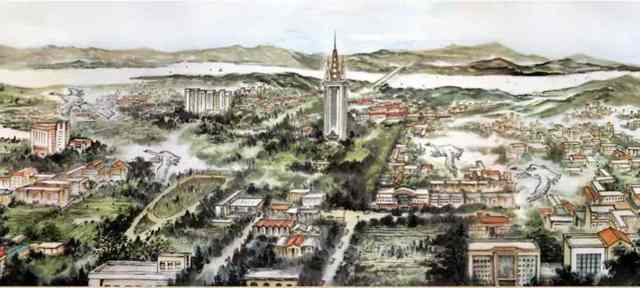

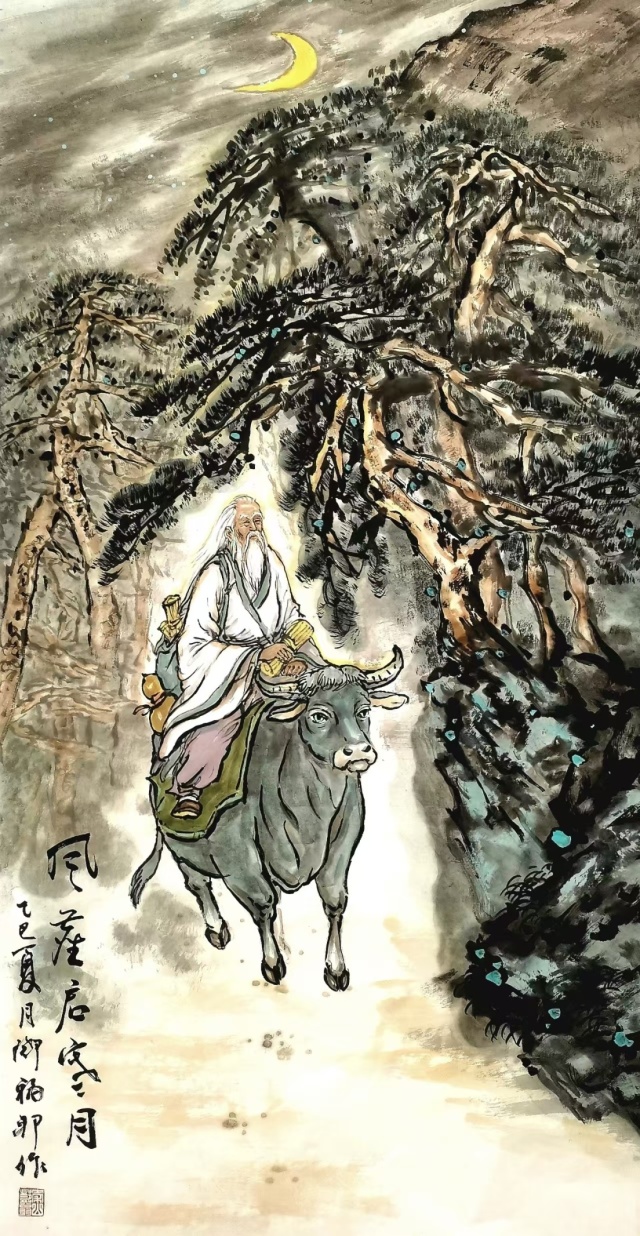

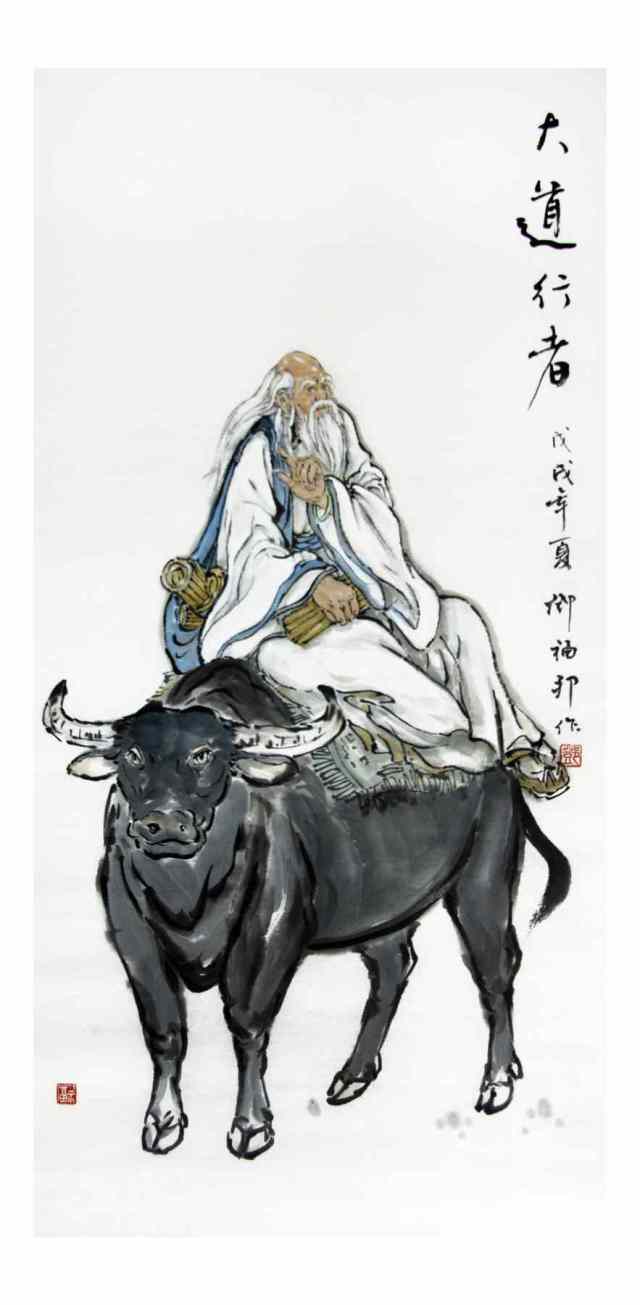

在当代画坛致力于形式创新与观念更迭的喧嚣中,邓福邦先生以其独辟蹊径的“道化丹青”之理念,构筑了一个沉静而深远的艺术世界。他的绘画,并非止于物象的描摹与技法的炫耀,而是直指中国艺术的核心精神——与老庄哲学,尤其是《道德经》中“道”的义理相融通,进行着一场持续而深入的视觉化探索与实践。

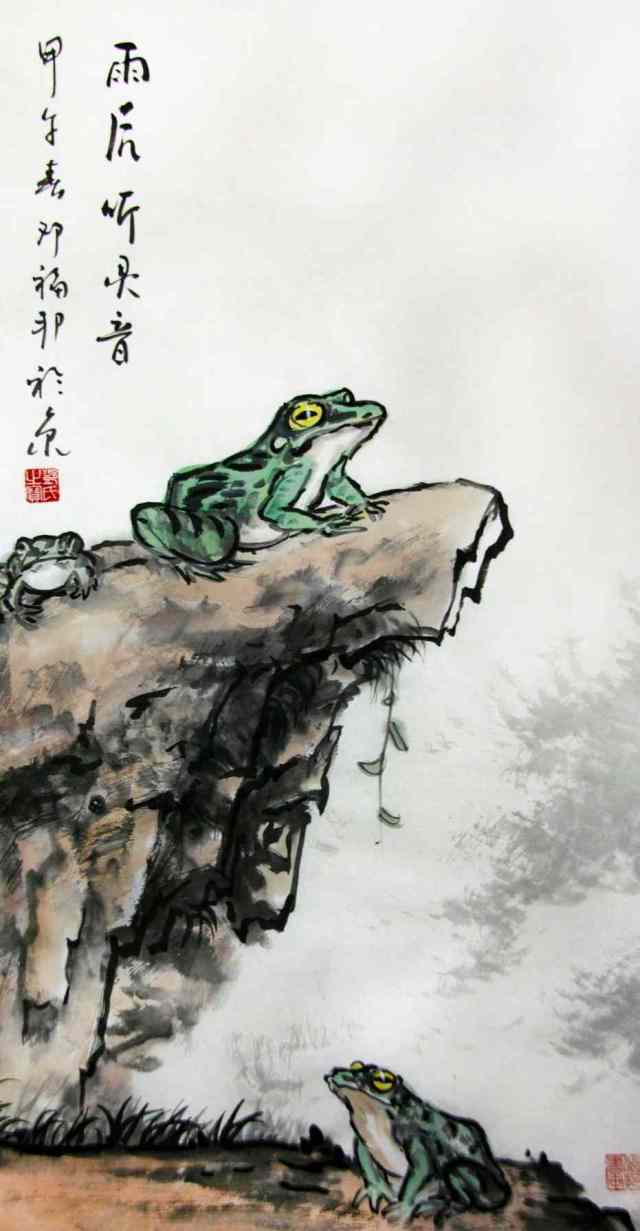

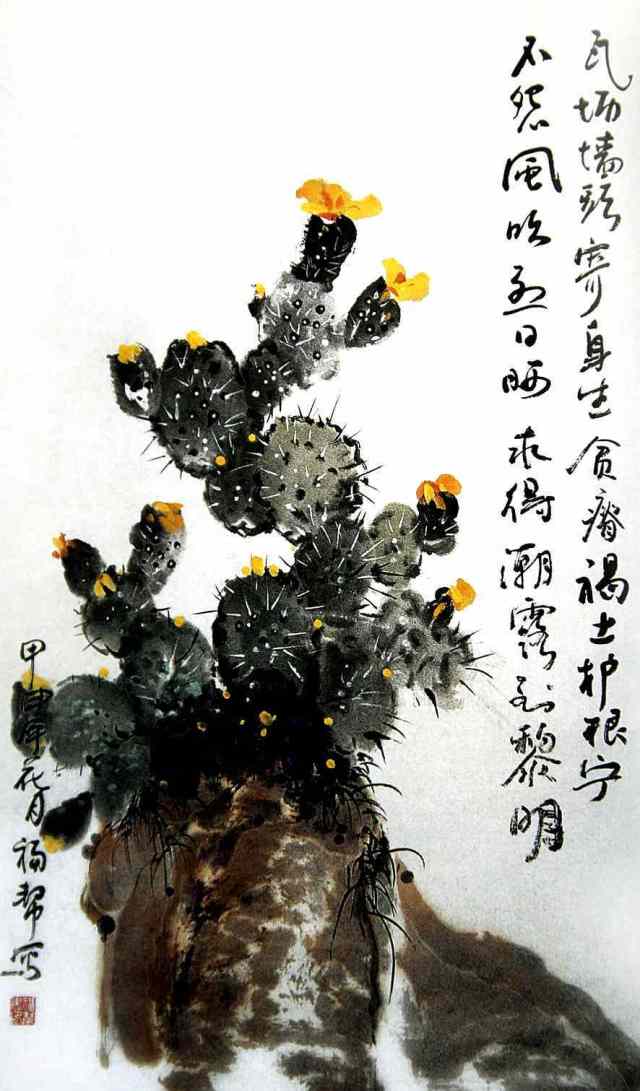

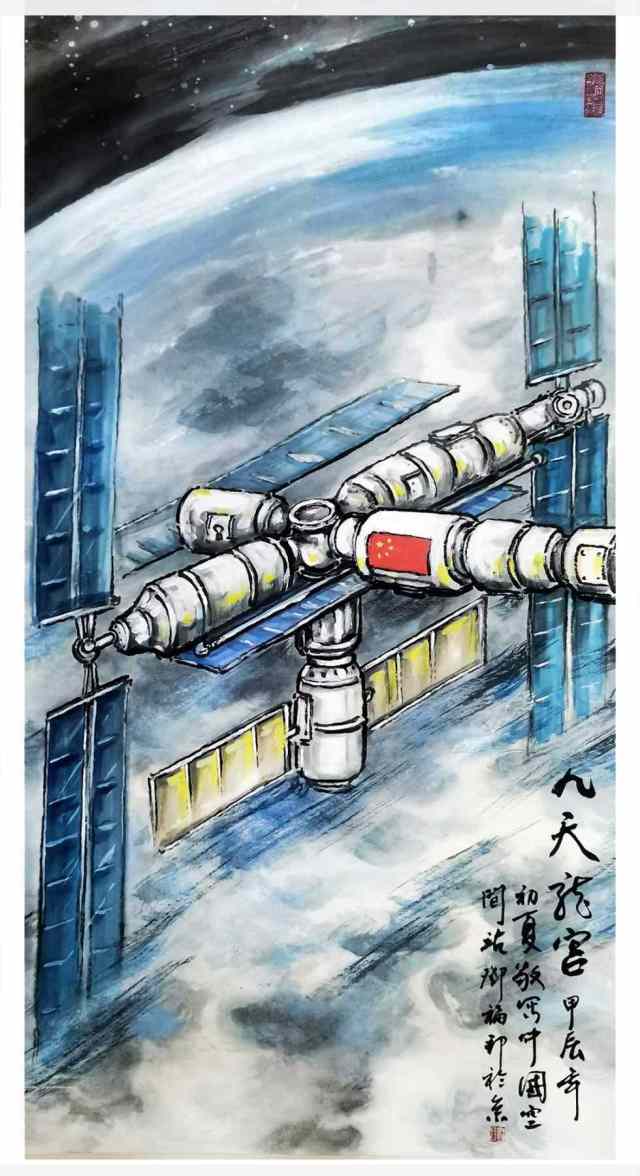

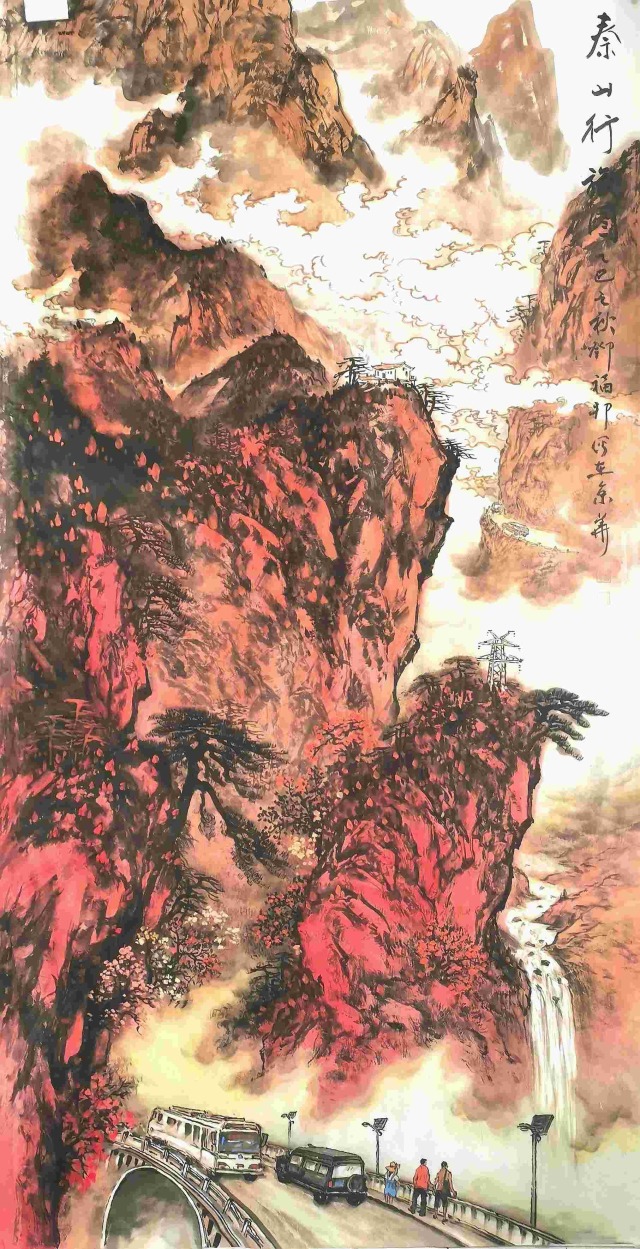

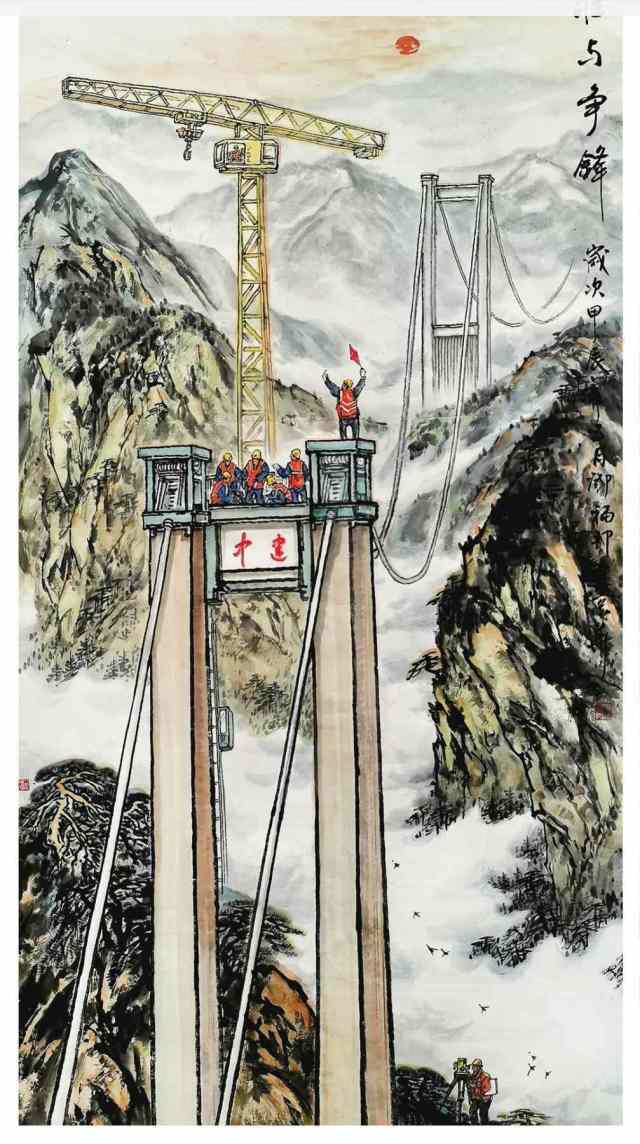

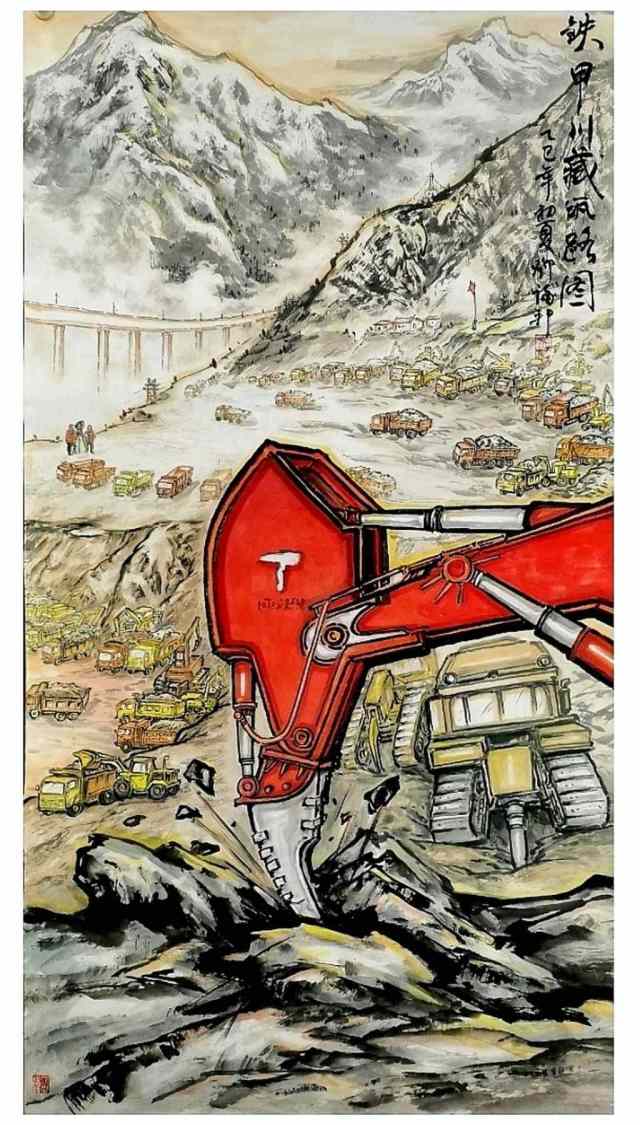

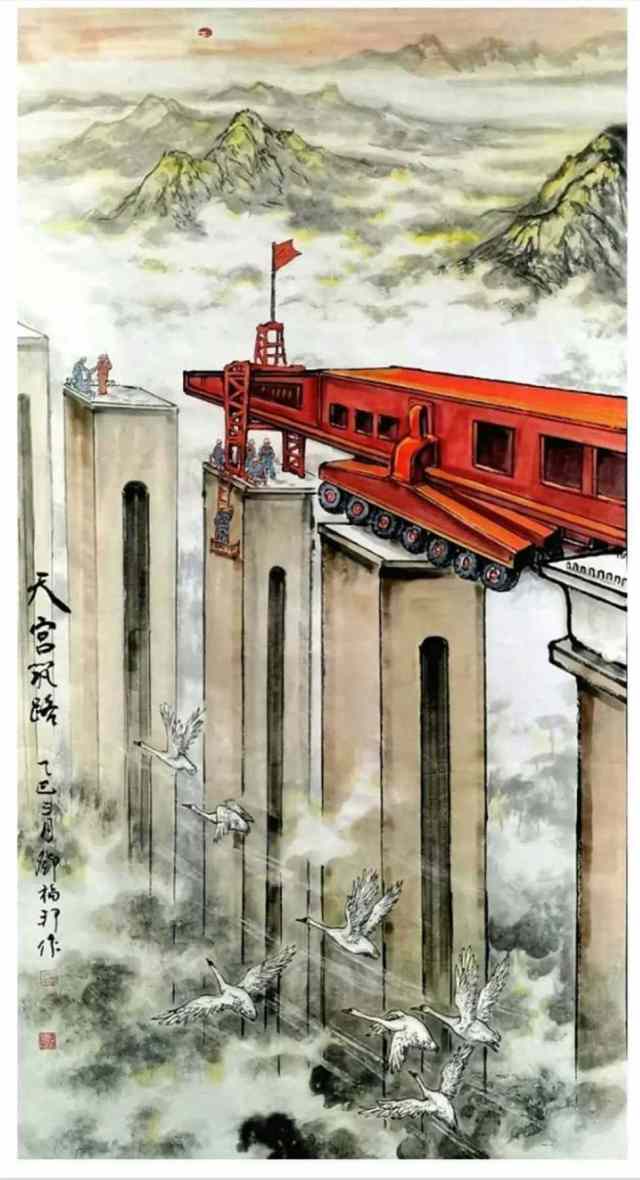

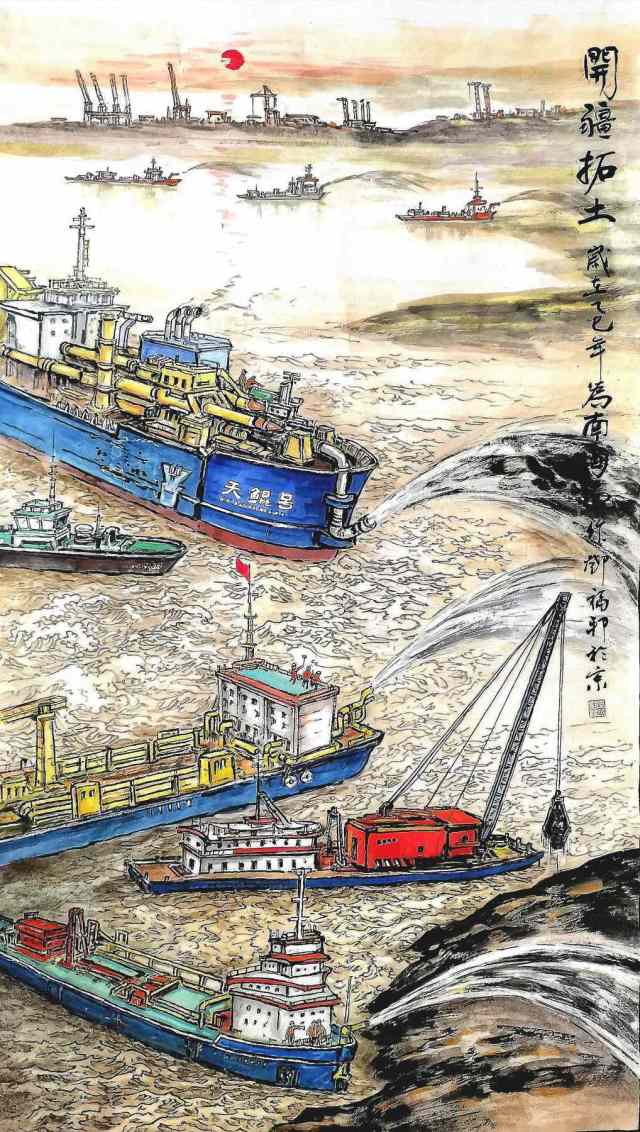

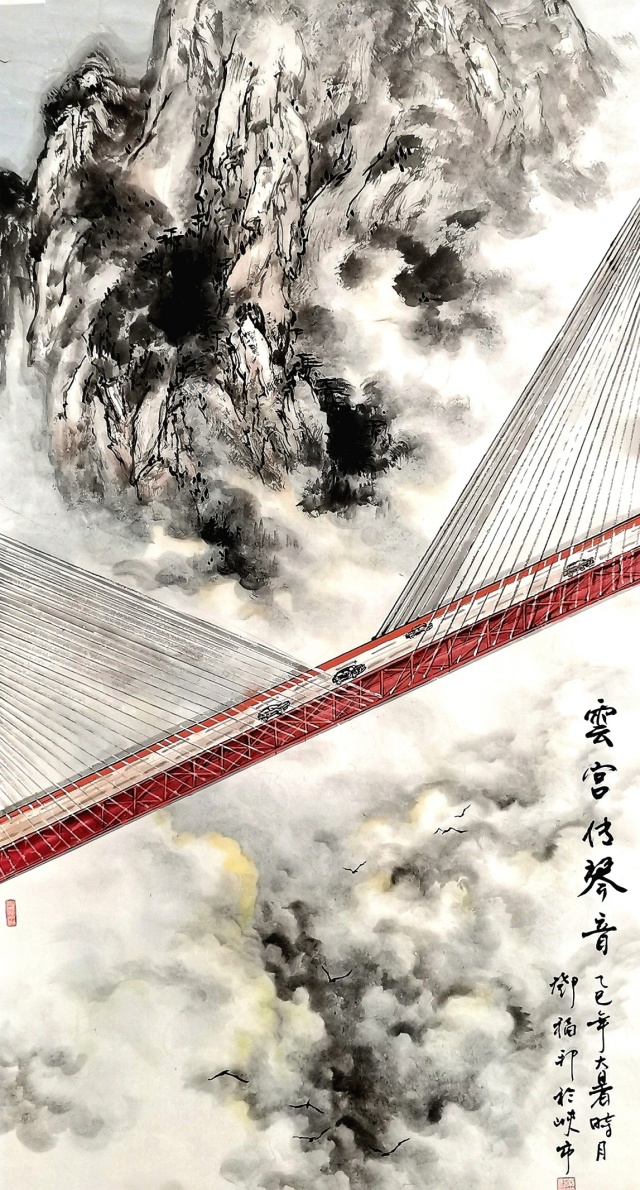

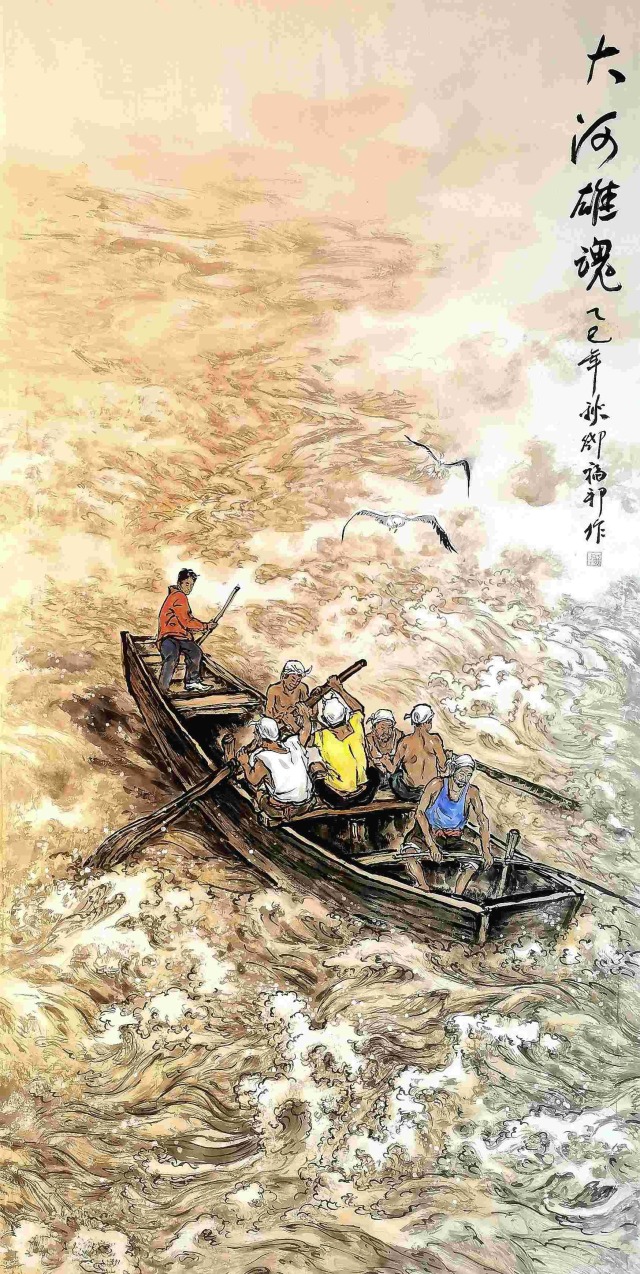

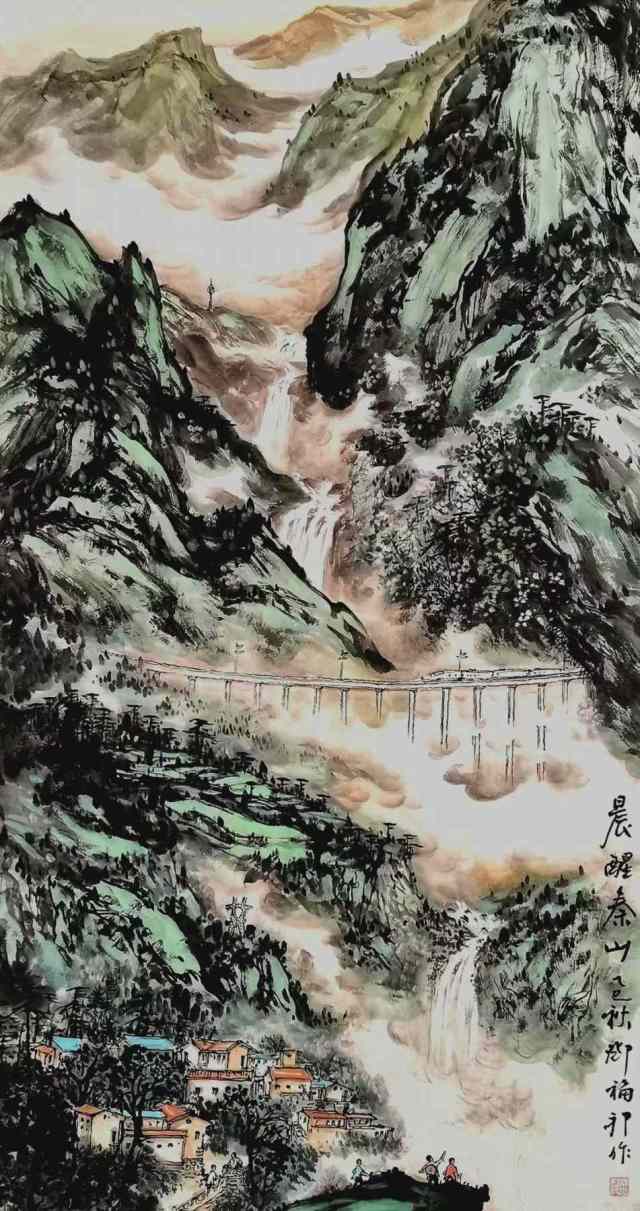

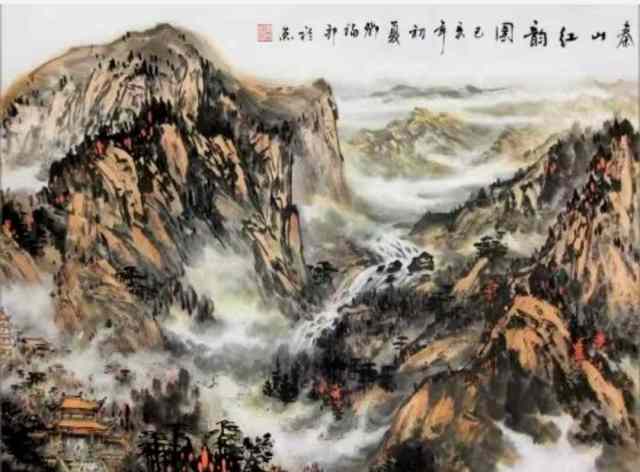

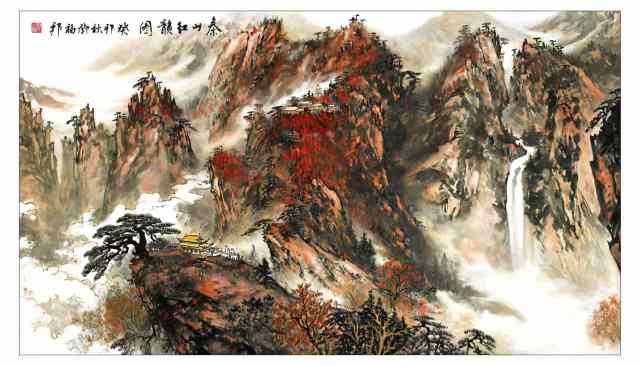

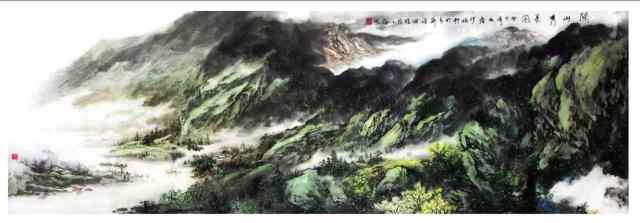

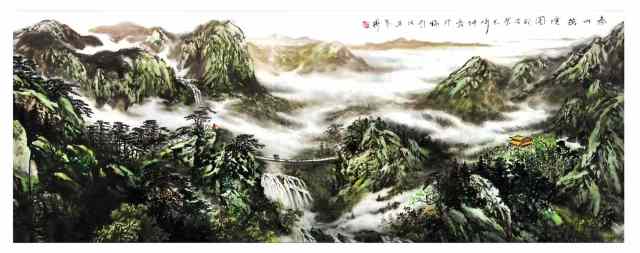

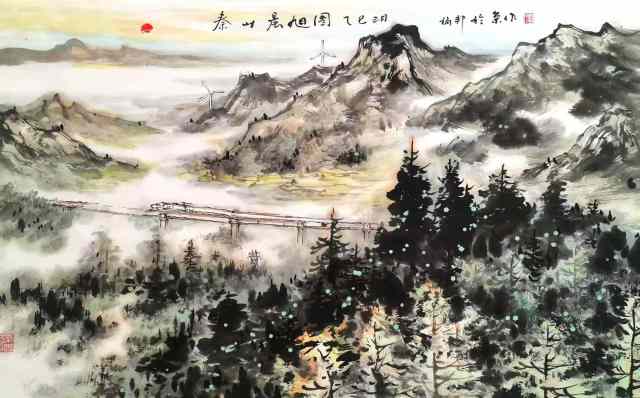

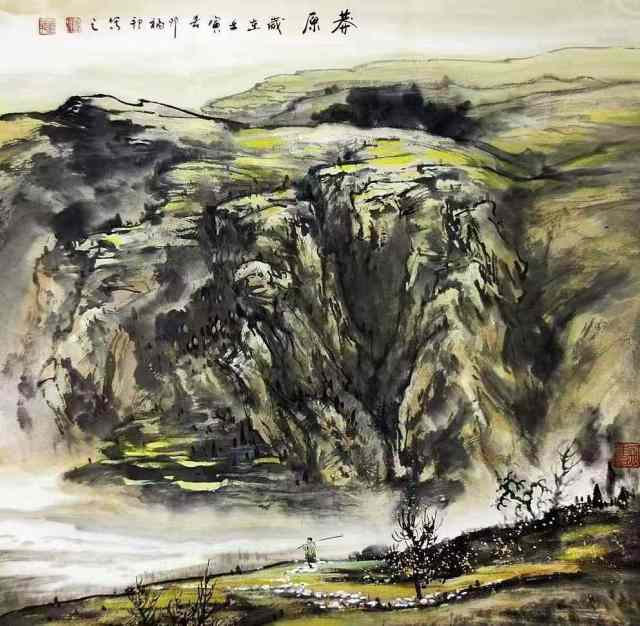

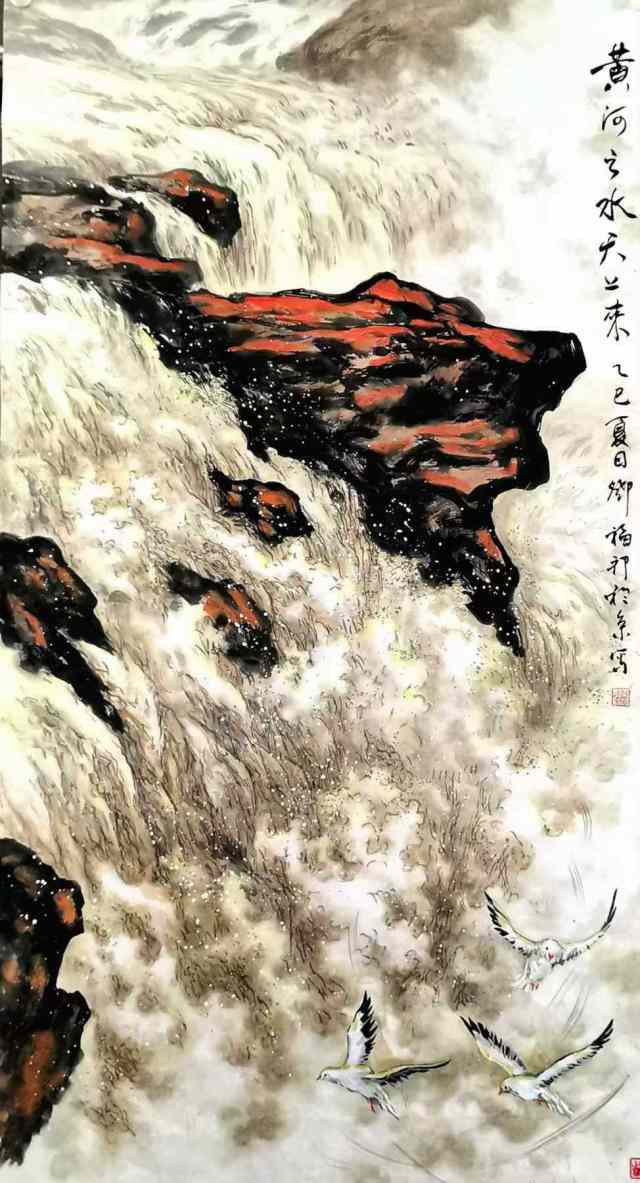

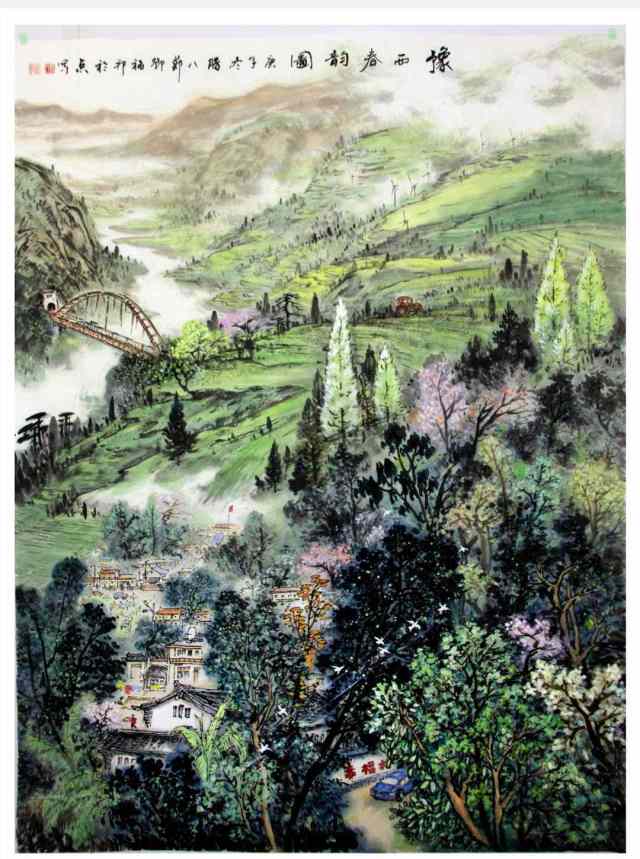

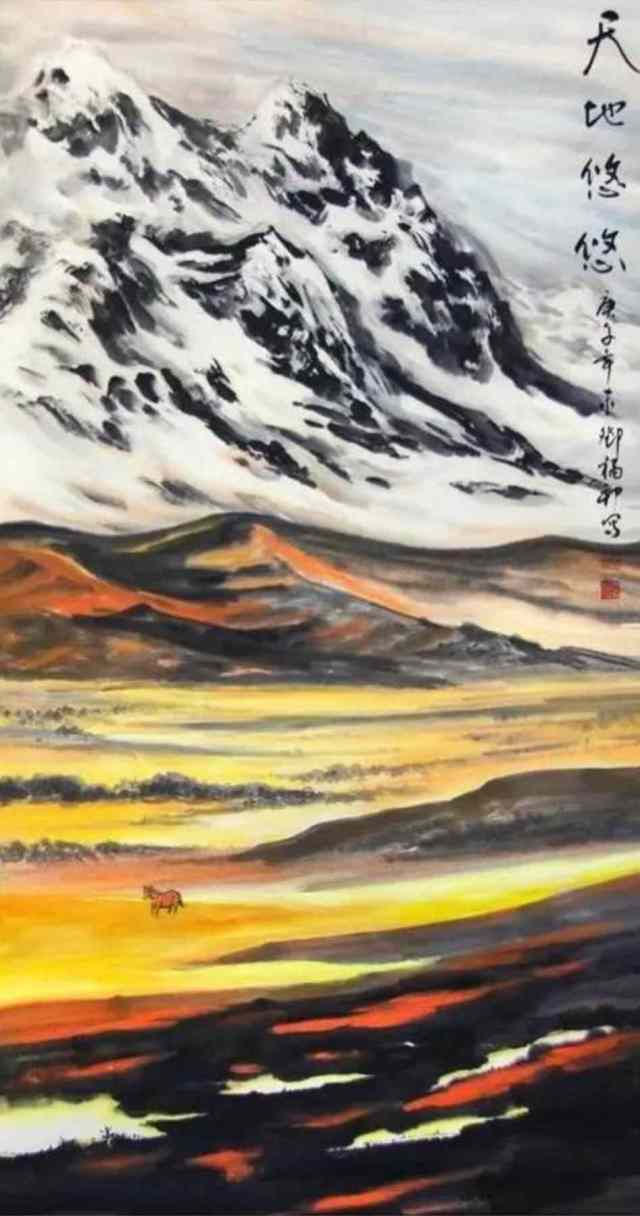

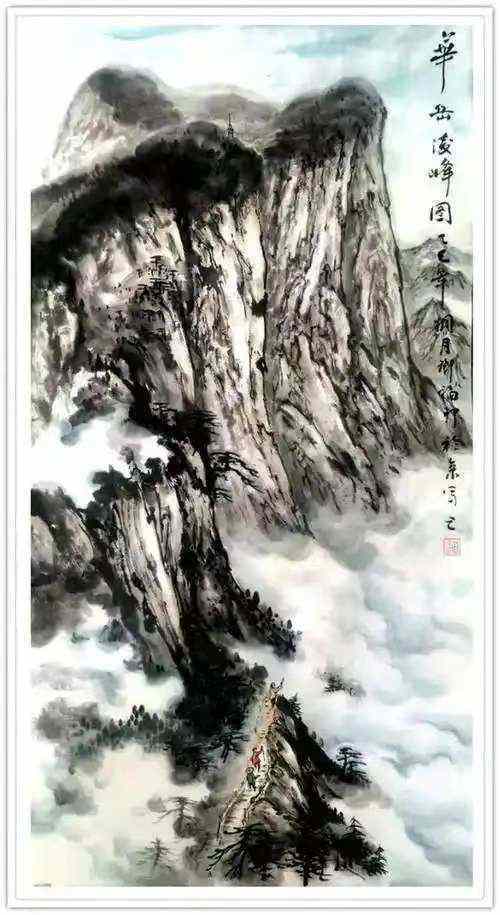

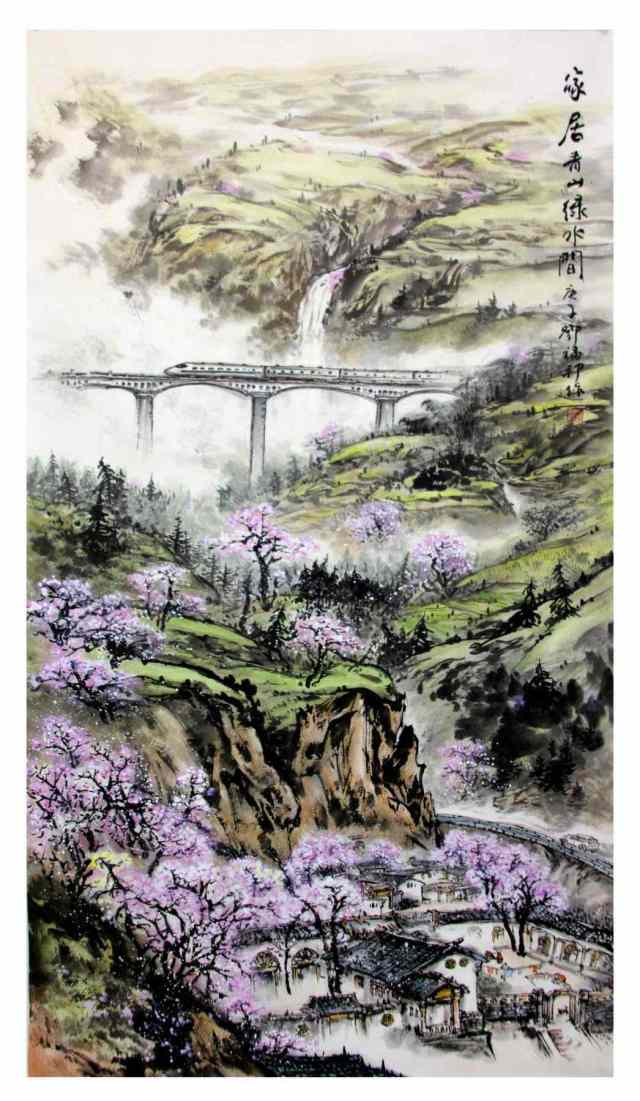

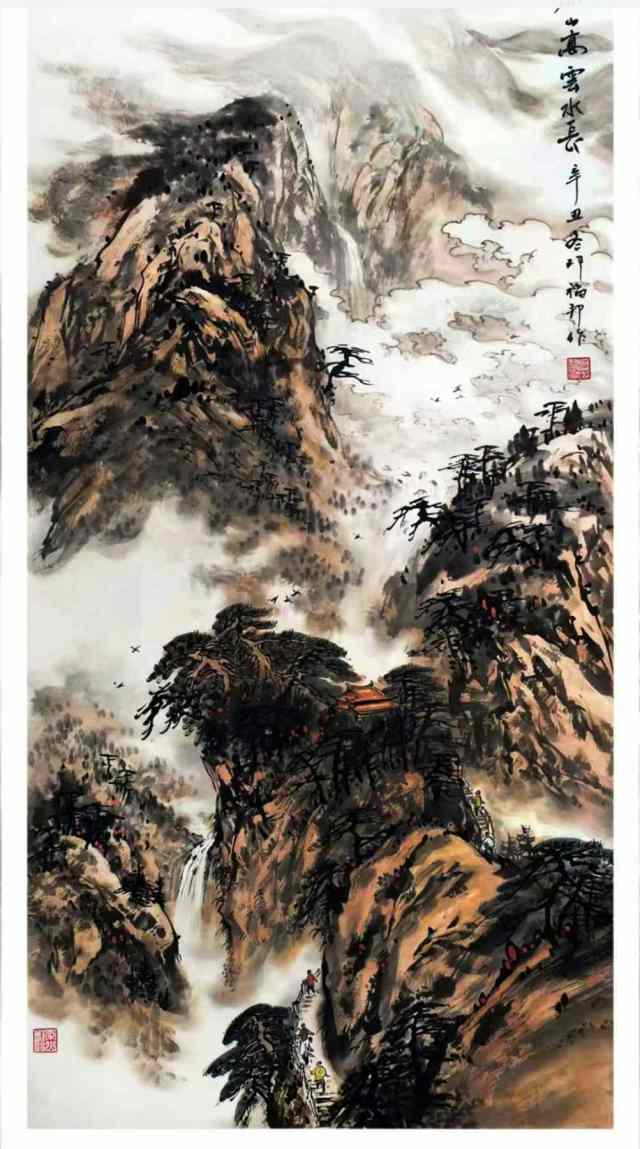

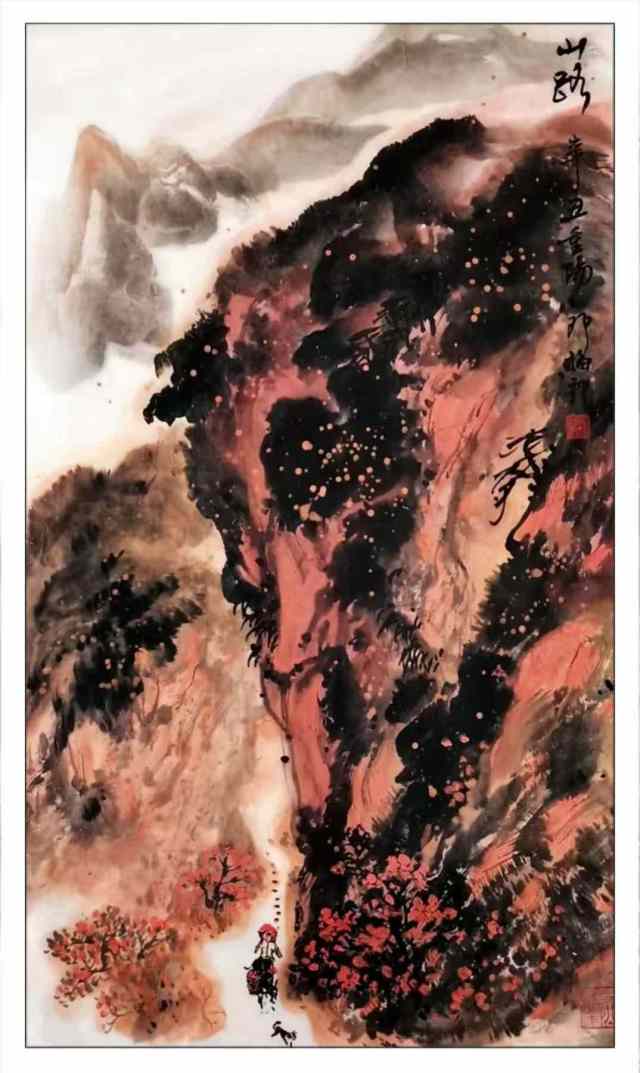

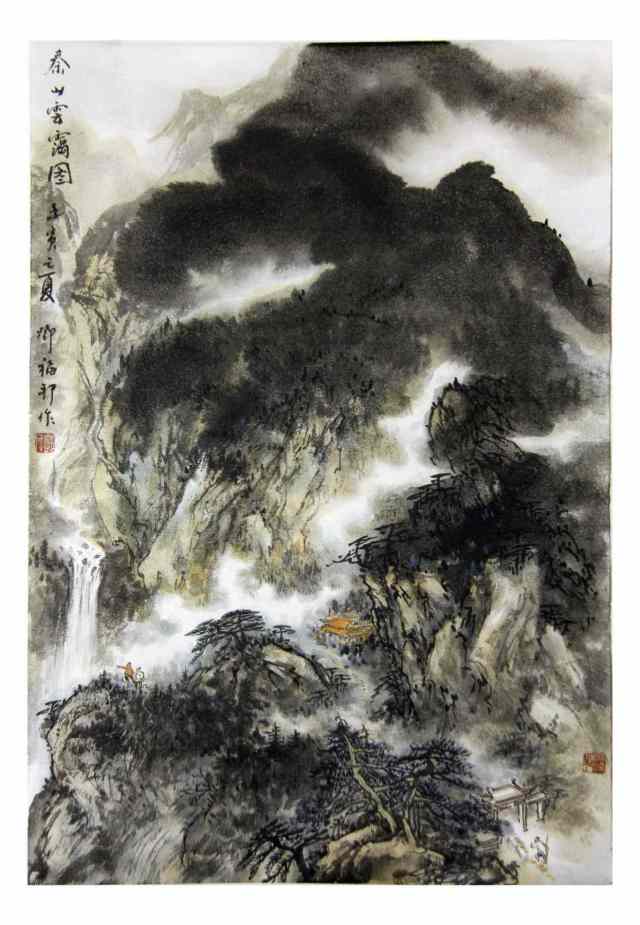

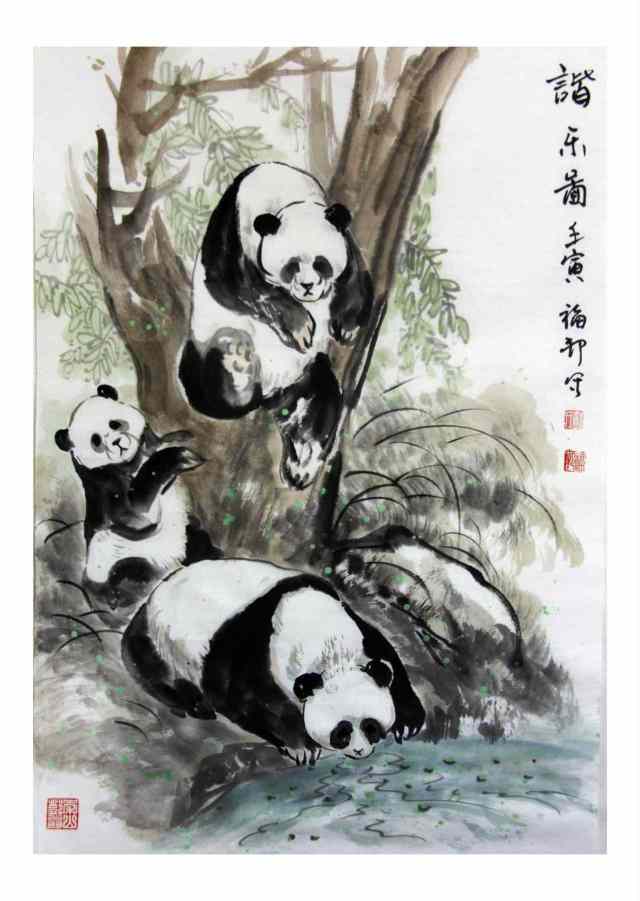

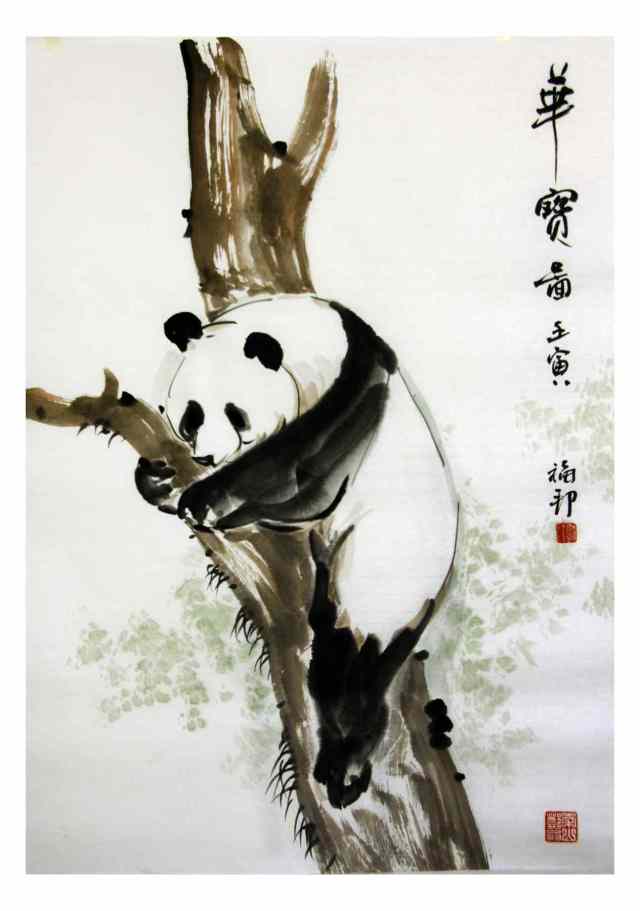

观邓福邦的画作,首先感受到的是一种“大象无形”的宇宙气象。他巧妙地将老子的哲学思辨转化为画面的结构与气息。其构图往往突破常规焦点,倾向于一种“惚兮恍兮,其中有象”的混沌初开之境。山非山,水非水,而是氤氲之气在纸绢上的聚散与流转。他极大地发挥了水墨材质的表现力,通过水与墨的交融、渗化、冲撞,营造出“有物混成,先天地生”的玄妙意境。这种对“无”与“虚”的极致运用,使得画面留白处不再是简单的空白,而是充满了气的流动与道的无限可能性,引领观者进入“致虚极,守静笃”的审美体验。

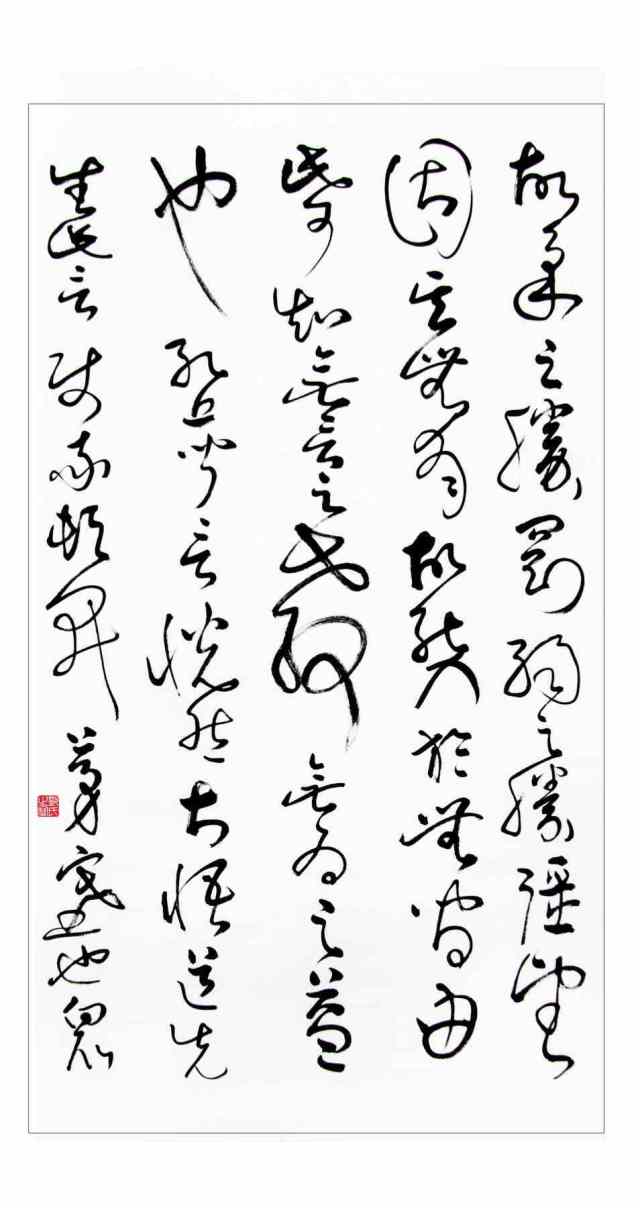

在笔墨语言上,邓福邦践行着“大巧若拙”的美学追求。他的用笔,舍弃了纤毫毕现的工细,追求一种浑朴、内在的力度。线条似断还连,似柔实刚,在“有无之间”徘徊,充满了生命的节律感。其用墨更是臻于化境,浓淡干湿已不仅是技术参数,更是“道生一,一生二,二生三,三生万物”的生动演绎。墨色的层次变化,模拟着阴阳的互荡、清浊的分野,在看似偶然的墨迹中,蕴含着对自然规律深刻理解的必然。

尤为可贵的是,邓福邦的“道化丹青”并非生硬的哲学图解,而是将“道”的精神内化为个人的艺术性情与观察方式。他的作品,无论是苍茫山水,还是简逸花卉,都透露出一种“人法地,地法天,天法道,道法自然”的从容与自在。其鲜明的个人风格,正是建立在对传统文化精神内核深刻体悟与创造性转化的基础之上。

邓福邦先生的绘画艺术,为我们提供了一条重返中国艺术本源精神的路径。他以丹青为媒介,与古老的东方智慧进行对话,其作品不仅是视觉的欣赏,更是心灵的观照与哲学的沉思。在全球化语境下,他的探索无疑彰显了中国绘画深邃的文化自信与独特的当代价值。

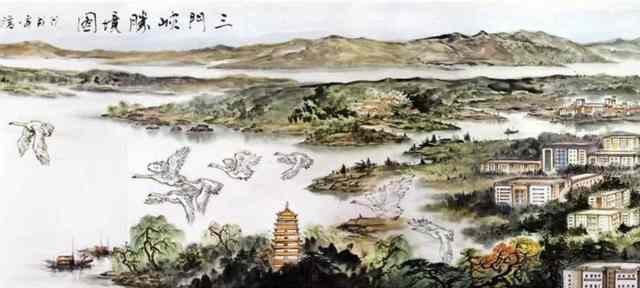

中国新闻报道选摘

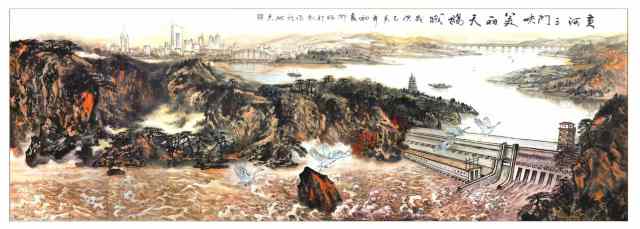

邓福邦,中国著名书画家、收藏家,秦山画派创始人。现为中国国家博物馆特邀研究员、中国艺术研究院书画创作员,拥有国家一级美术师职称,同时是中国美术家协会会员、中国收藏家协会会员,并受聘为北京胡润国际艺术品鉴定中心“签约画家”。 曾就读于中国艺术研究院,师从导师顾森、龙瑞等。邓福邦以“道化丹青”新理念,破译中国书画与老子“道”的精神内涵,以鲜明的个人风格享誉画坛。作品“东方”“喜梅图”作品作为国礼赠与外国政要。中央电视台、北京电视台也对他进行过采访报道。他出版了多部作品,如《一线大家·邓福邦》《邓福邦书画》《收藏年鉴人物志—邓福邦》《国宝档案》邓福邦 、《红袍典藏一邓福邦》《匠心墨色》全国中国画名家学术邀请展等,还被收录于中国美术通史、中国美术卷、中国书法卷以及国家文史汇编的《国宝档案》。其作品发表于《中国书画》《中国美术》《美术观察》《荣宝斋》《中国收藏》《中国文化报》等。他与夫人书法家张云霞创作的黄河明珠三门峡卷收藏于三门峡博物馆。他荣获国家艺术促进会、中国美术家协会、中国书法家协会、中国文化艺术人才管理中心联合授予的“人民书画家”称号。被国家权威部门授予《中华人民共和国艺术精英人物》称号。