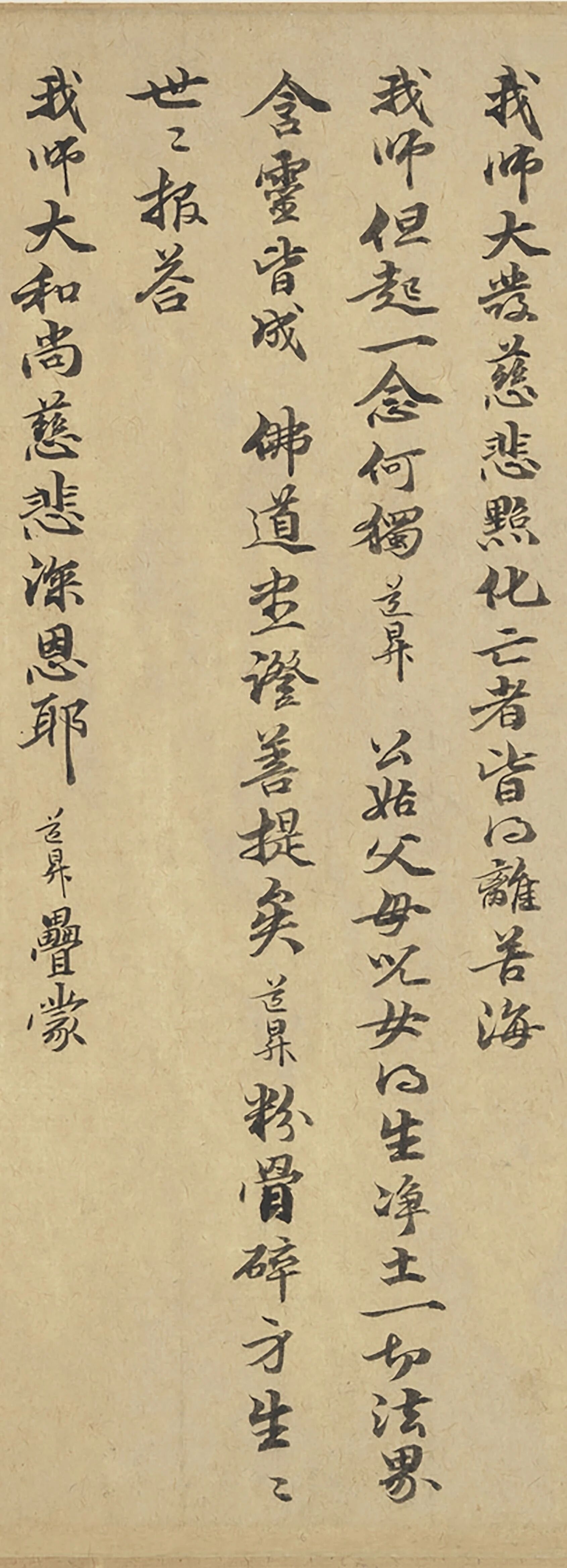

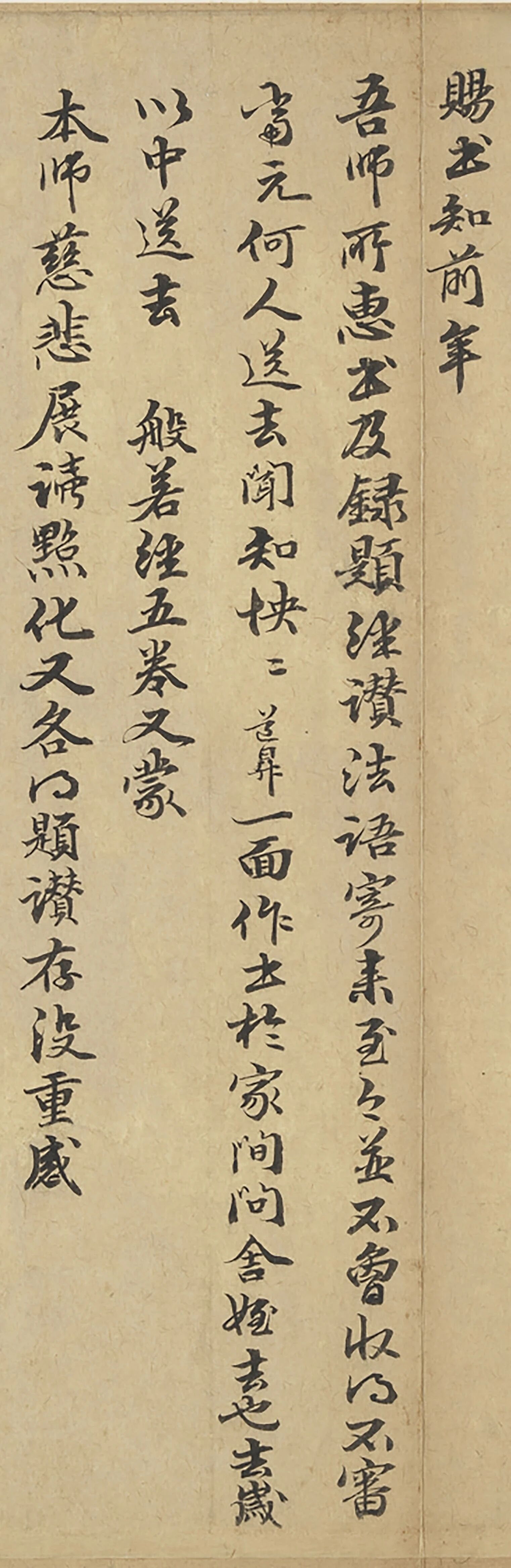

释文:和南拜覆本师中峯大禅师法座前。女弟子管氏道升谨封。道升和南拜覆本师中峰和尚大禅师法座前。道升拜别顶相。动是数载。瞻仰之心。日积不忘。年时得以中首座来都。如见师父尊颜。备审道体清安。甚为慰喜。道升手书般若经。报荐先父母深恩。及救荐亡儿女轮回之苦。极感谢我师大发慈悲。点化亡者。皆得离苦海。我师但起一念。何独道升公姑父母儿女得生净土。一切法界含灵。皆成佛道。尽证菩提矣。道升粉骨碎身。生生世世。报答我师大和尚慈悲深恩耶。道升叠蒙赐书。知前年吾师所惠书。及录题经赞法语寄来。至今并不曾收得。不审当元何人送去。闻知怏怏。道升一面作书于家间问舍姪去也。去岁以中送去般若经五卷。又蒙本师慈悲。展读点化。又各得题赞。存没重感我师。道升宿业甚重。每日人事扰扰。不能安静。长想我师慈悲指教。寻思话头。但提起终得受用。道升与良人诚心至愿。但得到家。只就家庭修设。拜恳本师大和尚。大发慈悲。普度一切鬼神。一切有主孤魂。一切无主孤魂。一切冤亲。良人与道升祖上父母儿女外祖妣奴婢。及一切法界含灵。莫堕三涂恶苦。愿皆得早生佛界。此乃良人与道升心愿。已托以中兄先覆知师父大和尚。今春仆回。又拜吾师惠书。及心疏。道升等拜观。如心如愿。良人见之。生欢喜心。尤增感佩。我师如此大发慈悲。度脱一切众生。是道升等七世父师之恩。何以报谢深恩。今因的便。特拜此书报安。更乞善保爱。不宣。六月初七日。女弟子管氏道升和南拜覆。

一、作品概况

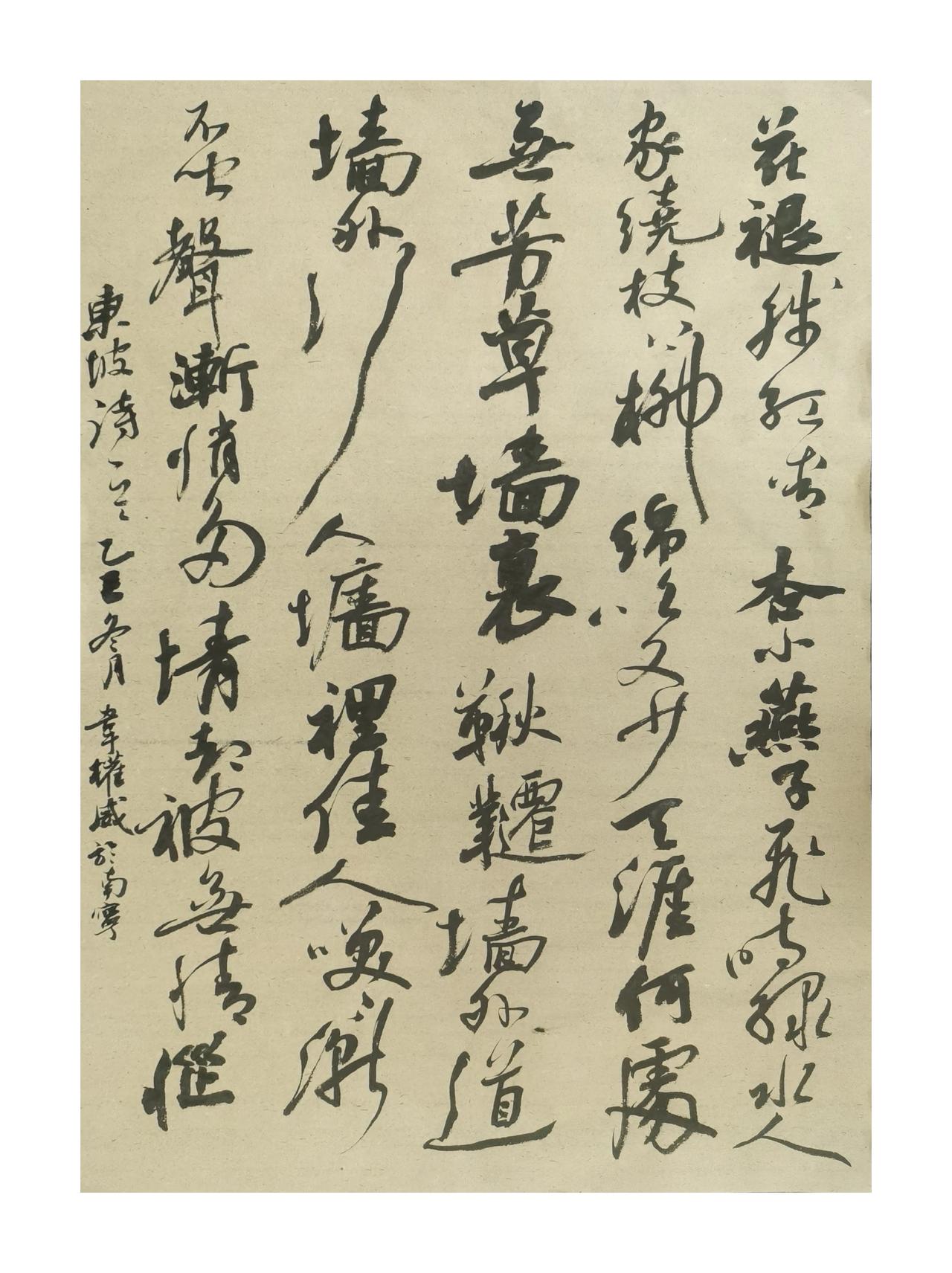

《致中峰和尚尺牍》是元代女性书家管道升(1262-1319)写给禅门高僧中峰明本(1263-1323)的书信墨迹,现存台北故宫博物院,为纸本行书,纵 27.7 厘米、横 88.5 厘米,共 18 行 200 余字,是管道升传世极少的墨迹真迹之一,也是元代女性文人书法的代表性作品。

管道升(1262—1319),字仲姬。关于其出生地,一说为浙江德清茅山(今浙江干山镇茅山村),另一说为华亭(今上海青浦)。她乃元代声名卓著的女书法家、画家以及诗词创作家。管道升诞生于南宋景定三年。自幼便研习书画,且对佛法虔诚笃信。她曾亲手书写《金刚经》数十卷,并赠予名山古寺。至元二十五年(1288 年),管道升前往京城,嫁与元代吴兴书画名家赵孟頫为妻。后被封为吴兴郡夫人,世人皆称其为管夫人。延祐四年(1317 年),她获封魏国夫人。

二、创作背景

人物脉络:中峰明本为元代天目山禅派领袖,以德行与智慧受士大夫推崇,管道升与丈夫赵孟頫(元代书画大家)均为其弟子,常以书信问禅、请教佛法;时代语境:作品约创作于 1310 年代(管道升晚年),此时赵孟頫任集贤直学士,因官务繁冗常陷身心焦灼,管道升操持家事之余亦染微恙,遂致信中峰,既是问候,亦是寻求精神慰藉;文化氛围:元代文人与僧侣交往密切,尺牍作为 “私人性文书”,成为士人传递情感、探讨禅理的重要载体,此作即典型例证。三、内容主旨

尺牍以 “问候 - 述怀 - 祈愿” 为脉络,核心内容可概括为三方面:

敬问高僧近况:开篇以 “伏惟法体康泰,道履清宁” 致意,遥想中峰 “禅房寂寂,贝叶翻香” 的修行场景,尽显恭敬;自述身心状态:坦言自身 “尘心未净,妄念难除”,提及为赵孟頫 “俗务繁扰” 而担忧,恳请中峰赐偈语安其心神;寄寓修行与祝福:述及闭门抄录《金刚经》的日常,愿以抄经功德 “回向众生”,并叮嘱中峰 “霜寒渐重,善自珍重”,末句盼 “有机缘同赴山中,亲聆教诲”,满含对佛法的依止与对高僧的亲近。四、艺术特色

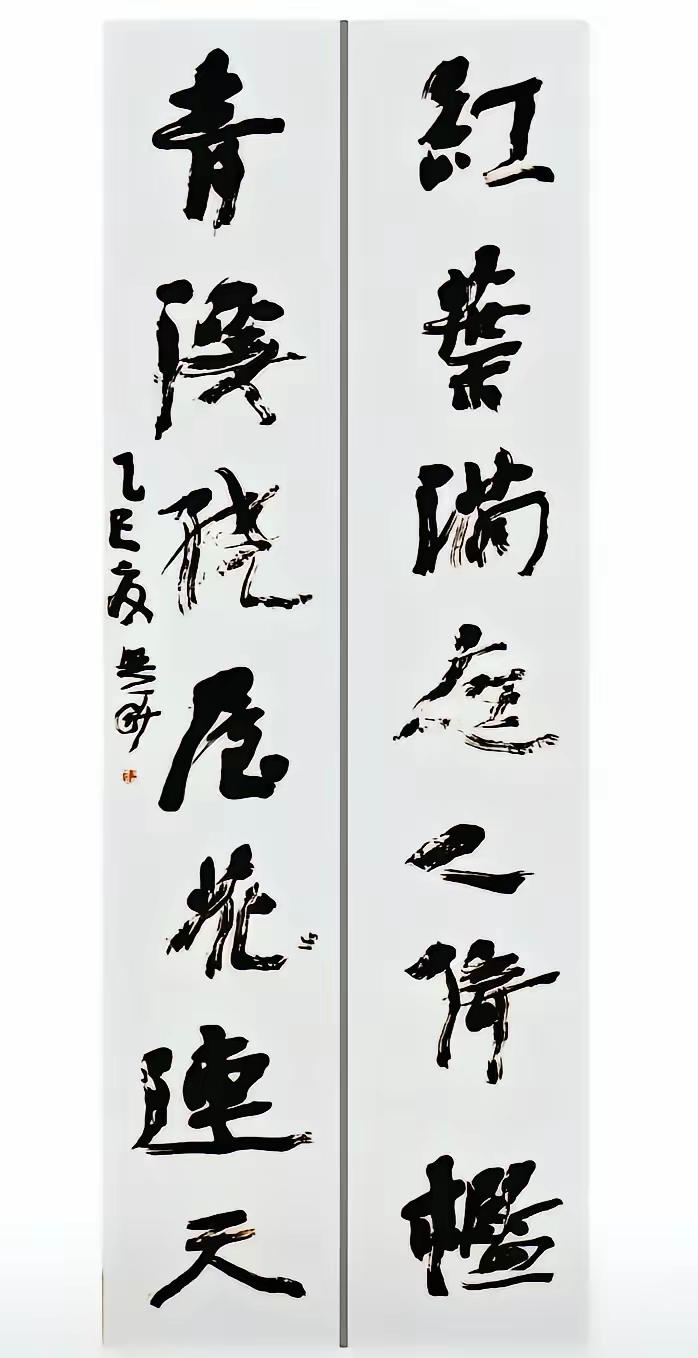

书法风格:取法赵孟頫 “赵体” 的温润典雅,又融女性书家的细腻灵动,行书为主、兼带楷意,笔力劲健却无霸悍之气,如 “康泰”“尘心” 等字,结体端庄、笔画流畅;墨色浓淡自然,行款疏密有致,18 行文字随情感起伏调整节奏,开篇恭谨处行距紧凑,述及 “抄经回向” 时则笔意舒展,尽显 “字如其人” 的文人风骨。文辞特质:语言典雅却不晦涩,兼具士人的雅致与女性的温婉,如 “秋露初零,松风满谷” 以景衬情,既贴合秋日时节,又暗合禅门 “物我相融” 的意境;无刻意雕琢之痕,“不揣冒昧”“言不尽意” 等谦辞,恰如其分地传递出对高僧的敬重与私人书信的真诚。五、历史价值

女性书法史意义:元代女性书家存世作品稀少,此尺牍不仅填补了元代女性文人书法的实物空白,更证明女性在 “赵孟頫书派” 中并非单纯模仿,而是形成了独特的艺术表达;文人交往史料价值:真实记录了赵孟頫夫妇与中峰明本的禅学交流,为研究元代士大夫与佛教的关系、文人家庭的精神生活提供了一手文献;书法艺术价值:作为管道升晚年成熟之作,其书法既体现 “赵体” 的时代风格,又保留个人特质,是研究元代行书发展及 “家族书风传承” 的重要样本,与赵孟頫《致中峰和尚尺牍》(同为致中峰之作)相映成趣,堪称 “夫妻问禅双璧”。