这两天,一则让学界震惊的“荒诞新闻”冲上热搜:一个只有高中学历的人,靠着伪造出的“高考状元”“MIT 博士”“首席科学家”“博士生导师”等一锅乱炖的履历,竟然在国内某高校堂而皇之地担任了两年博士生导师,领走科研经费上千万元。

但更荒诞的,还不是他骗到了钱,而是——他真能在博士点混两年,没人看出他是骗子。

这事之所以发生,不是因为骗子太聪明,而是因为整个博士教育体系给了他偷渡的通道。

如果你仔细观察这件事,最刺痛人的现实不是“骗子太厉害”,而是:骗子不敢去给本科生上课 —— 因为一上课就露馅。

本科教学是知识性的,你不懂微积分、材料学基础、工程热力学,你根本没办法讲。你说一句错一句,一黑板都是破绽。本科生敢举手提问:“老师,这个方程不对。”“老师,你这个概念和教材不一致。”

但博士生不同——博士生太专业,专业到“并不专业”。

博士课题窄到只剩一个方向,对本领域之外的知识,往往是一片空白。你即便是材料方向的博士,也可能对隔壁方向的“计算材料学”“纳米仿真”“人工智能材料预测”一无所知。

他完全可以一副“我研究太多太杂,我不熟悉这个具体小方向”的面孔轻松通过。博士教育本来就允许导师是“宏观把控”,学生是“微观钻研”。

你甚至可以想象他对博士生说:“这个领域我不太熟,你们大胆探索。我帮你们发文章。”

博士生立刻信了。因为“发文章”才是硬通货,是最现实的利益。

博士生就会觉得——“老师很谦逊、很和善、很忙碌、很前沿。”

弯路走错了没关系,只要你能让我发论文,我就觉得你是好导师。

而给本科生上课?呵呵,那立刻会被一个三本大一学生问穿。

骗子很聪明,他准确抓住了学术体系里最容易蒙混、最缺乏基础检查环节的地方:博士教育。

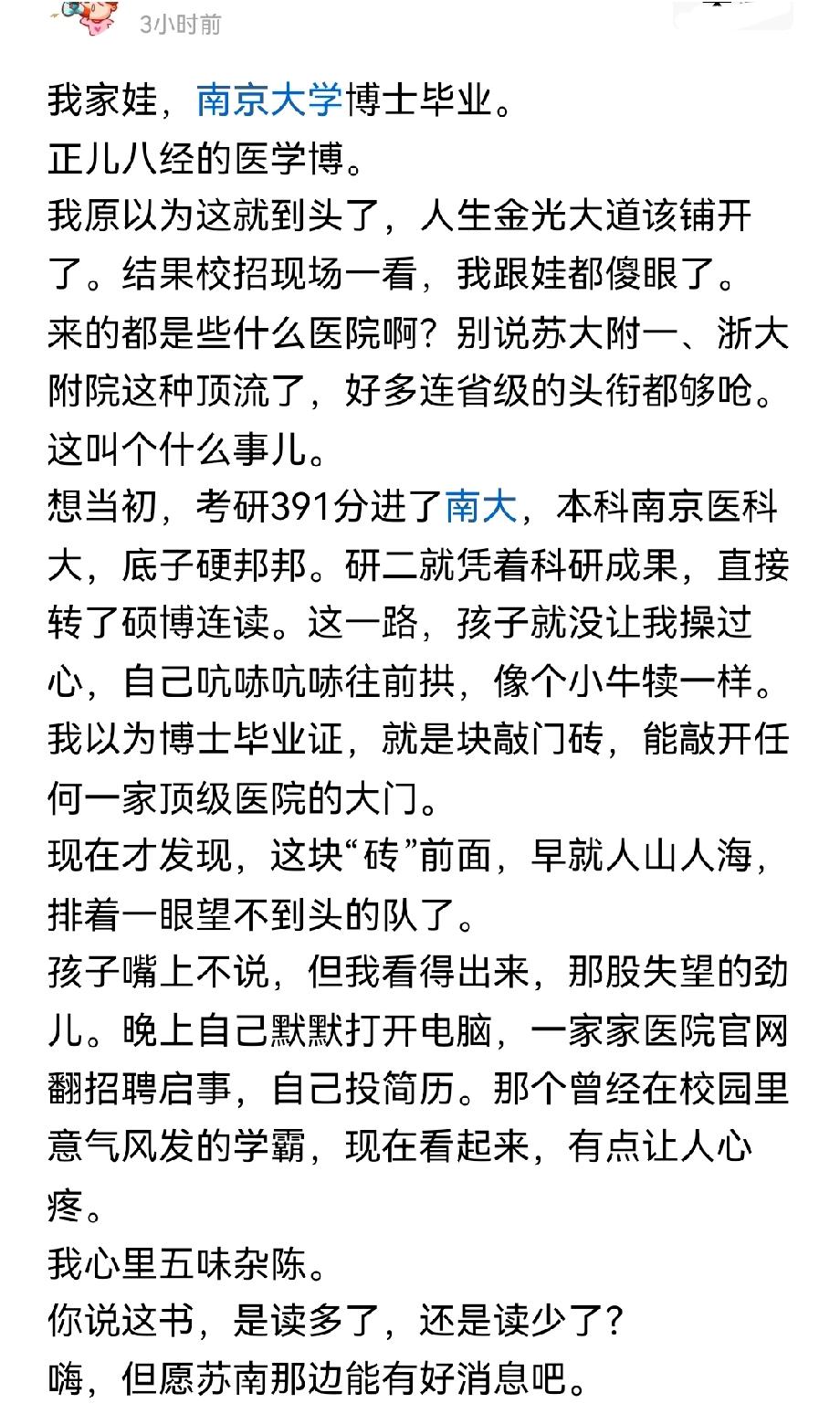

博士生为什么如此容易被骗?因为他们“太专业”,也“太依赖导师”博士招生规模扩大后,越来越多博士其实对科研体系的了解仅限于导师给的那一个课题。他们不了解整个学科结构,缺乏判断导师学术水平的能力。

这就像黑暗房间里点一根蜡烛——谁举着蜡烛,你就以为谁是光。

所以当骗子给出再荒诞的履历:

“MIT 博士”

“首席科学家”

“九州大学博士”

“德国科学院高级研究员”

“某国际实验室领军人物”

博士生没有能力甄别。

相反,只要导师愿意帮忙:

发文章

给项目

写推荐信

让你能毕业

你立刻会觉得这个导师“真诚、负责、靠谱”。

博士生被骗不是因为他们蠢,而是因为他们太依赖导师、太相信权威、太缺乏跨领域的知识判断力。

骗子成功的另一个原因:博士教育的“黑箱化”博士培养高度个性化,外人根本无法判断你们在做什么。

导师说:“这个结果能发 SCI。”学生说:“好。”导师说:“这个模型是创新。”学生说:“明白。”导师说:“这个方向全球只有我能做。”学生说:“老师太厉害了。”

外行看不懂,内行不细查。于是整个博士培养就成了一个“密封空间”。

在这个空间里,骗子只要保持:

不与同行深聊

不与学生细谈本质问题

不参加具体技术细节研讨

不写专业代码、不做实验细节

他就能安全生存。博士教育中缺乏的恰恰是——同行评审、基础能力查验、开放透明的专业能力验证。

他混进来的那一刻起,这套体系就已经向他敞开了怀抱。

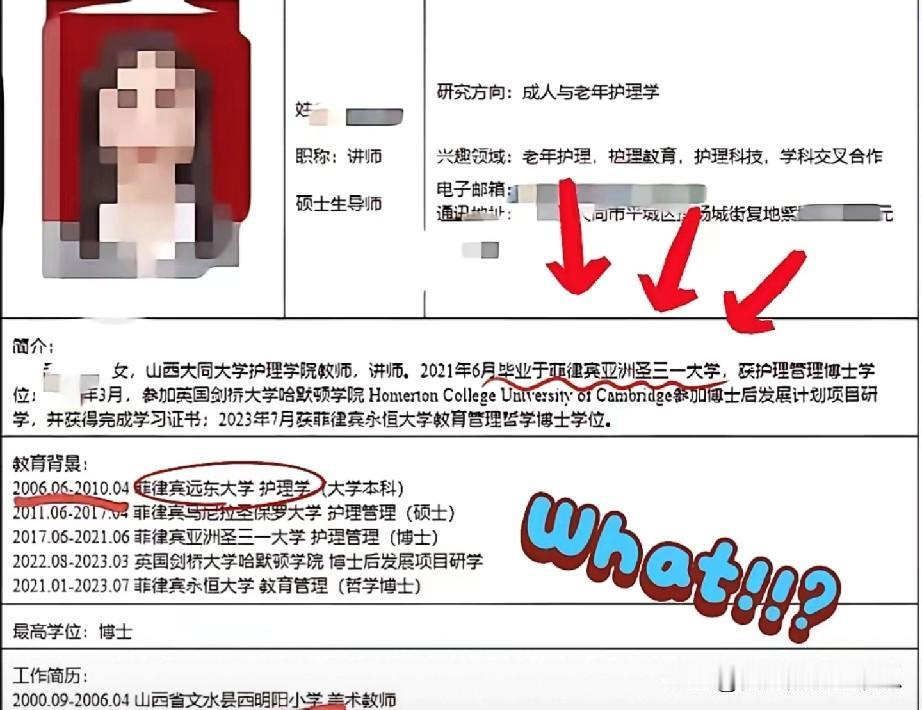

一个骗子暴露的,不仅是他自己的胆大,更是体系的漏洞之大为什么一个只有高中学历的人能骗过所有人?

因为系统里充斥着:

过度依赖“自述履历”

人才引进顾着“指标好看”

学校喜欢“高薪抢人才”的新闻

学科交叉让外行也能看起来像内行

大量博士培养让导师急缺

科研经费大到让人眼花

这些背景加起来,骗子的出现已不是偶然,而是必然。

真正荒诞的不是骗子,而是这个体系居然让骗子成功了两年。

一个骗子能混进来的体系,本身就值得反思。

郭伟事件让所有人明白了一个残酷现实:

博士教育的门槛,不在知识,而在胆量。

他为什么不骗本科?因为本科有基本的知识审查,他一节课就露馅。

他为什么敢骗博士?因为博士教育“太信任导师”,缺少公开审查。

一个骗子,用最讽刺的方式告诉我们:

博士培养体系的漏洞,已经大到惊人。

评论列表