本文独家版权,严禁抄袭搬运,如有侵权,必将追究。

本文所有图片,均是真实发生,出于传播科学正能量之目的;如有侵权,请联系删除。

非常荣幸,笔者今天有机会参加钱学森归国70周年纪念活动。在深圳罗湖口岸,当年钱学森老爷子亲自走过的那条铁路,罗湖口岸全体武警官兵,都参加了本次纪念活动。

广东武警官网报道了本次纪念活动的过程

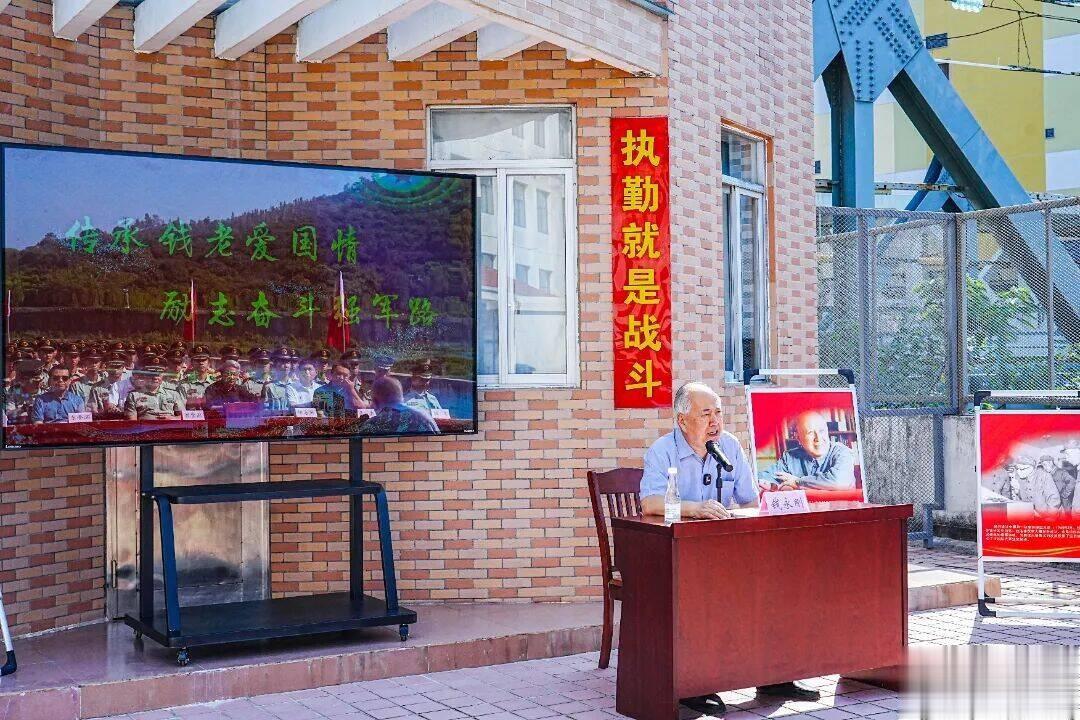

纪念活动举行非常完美,来自祖国各地的嘉宾,以及钱学森家族的代表钱永刚博士亲自参加了活动。全体武警官兵和参加活动的嘉宾,都聆听了钱永刚博士的讲话;他非常耐心地给大家讲述钱学森老爷子当年回国的初心,以及数十年如一日为国家做出的贡献。

广大罗湖口岸武警官兵现场欢迎钱永刚博士讲话

吃水不忘记挖井人,今天的中国是14亿人口的大国,全球第二大经济体;同时也是全球最强军事大国之一,我们的两弹一星,高超音速导弹,以及伟大的航天科技体系,都有钱学森老爷子带领中国科学家们,默默无闻地做出贡献。今年九月三日胜利大阅兵,轰动全球的东风61导弹,可以全球覆盖;其核心运算逻辑就是——“钱学森弹道”,这是直接影响全球军事格局的核心技术。

钱学森作为中国航天与导弹事业的奠基者,其学术思想与技术理论为东风 - 61 导弹的研发提供了根本性支撑。尽管东风 - 61 属于 21 世纪的新型洲际导弹,钱学森并未直接参与其具体设计,但其贡献体现在核心技术层面——理论奠基:钱学森弹道的实战化突破。

令高超音速导弹“无敌的”钱学森弹道

钱学森在 20 世纪 40 年代提出的 “助推 - 滑翔” 弹道理论(即钱学森弹道),成为东风 - 61 实现超远射程与突防能力的核心技术源泉。该弹道设计使导弹在大气层边缘以 “打水漂” 方式机动飞行,不仅将射程扩展至 1.5 万公里以上,还通过不规则轨迹规避敌方反导系统。例如,东风 - 61 的末段速度可达 18-26 马赫,配合乘波体弹头技术,使其突防成功率远超传统弹道导弹。这一技术突破直接源于钱学森早年对高超音速空气动力学的研究,他在《远程火箭的弹道设计》报告中首次提出 “要素关联” 而非 “要素本身” 的系统优化理念,为后续导弹轨迹设计提供了理论框架。

标准钱学森弹道,连修仙小说都不敢这么写

“钱学森弹道”的 “鬼神莫测” 源于其颠覆性的技术设计:导弹通过火箭助推至大气层外后,采用乘波体弹头在 20-100 公里 “临近空间” 以 10-20 马赫速度滑翔,轨迹如 “打水漂” 般跳跃。这种弹道具备三大突破:

轨迹混沌性:在大气密度剧烈变化的边缘区域,微小扰动会引发指数级轨迹偏移,传统预测算法完全失效。例如,东风 - 17 的弹头可横向机动 ±15°,每次弹跳横向位移达 2000 公里,使敌方雷达无法锁定落点。

加持钱学森弹道的东风61 速度越快轨迹越神秘

时间压制力:10 马赫以上的速度将拦截窗口压缩至 3-15 秒,而萨德等反导系统需至少 20 秒完成目标识别与拦截弹发射。东风 - 17 从发射到命中 2500 公里外目标仅需 7 分钟,留给防御方的反应时间极短。

物理对抗性:乘波体设计使弹头在激波压力下 “趴” 在空气波上滑翔,升阻比提升 40%,同时承受 20G 机动过载,远超现有拦截弹 8G 的承受极限。再入段 2200℃高温与黑障区通信中断,进一步瓦解防御体系。这种 “速度 + 机动” 的双重碾压,使钱学森弹道成为反导系统的 “物理克星”。

钱永刚博士在烈日下,向官兵们讲述钱学森的故事,引发雷鸣般的掌声

钱永刚博士现场讲述钱学森归国的故事,真实历经重重困难,但是他矢志不渝。据资料显示:1950 年钱学森提出归国时,美国以 “涉嫌共产主义” 为由粗暴阻挠,先吊销其安全许可证,禁止参与任何科研,后直接将他软禁在加州住宅。期间,FBI 全天候监视,限制其外出范围,通信需经严格审查,连信件都被拆检,他失去基本人身自由长达 5 年。

美国还试图以优厚待遇挽留,甚至威胁 “若回国,将指控其危害国家安全”,妄图迫使他放弃。钱学森始终不屈,1955 年趁妻子寄信之机,偷偷在信中夹附求救纸条,辗转送达毛主席手中。经中国政府多轮外交谈判,最终以释放 11 名美国战俘为条件,才于 1955 年 9 月让钱学森携家人登上回国邮轮,结束这场长达 5 年的归国磨难。

钱永刚博士亲自走过父亲回国时走过的铁路桥

1955 年 9 月 17 日初秋,深圳罗湖口岸的铁栅栏门缓缓开启。身着浅灰色中山装的钱学森,一手提着装着科研笔记的皮箱,一手牵着妻子蒋英,身后跟着两个年幼的孩子,脚步虽轻却格外坚定。初秋的阳光透过云层洒在他略带疲惫却炯炯有神的眼眸上,他望着栅栏另一侧飘扬的五星红旗,指尖微微收紧 —— 这是他被软禁 5 年后,终于踏上祖国土地的瞬间。

口岸工作人员早已等候,上前接过行李时,能看到钱学森袖口磨出的细痕。他俯身帮孩子理了理衣领,抬头望向远处岭南特有的翠绿榕树,喉结轻动。没有盛大的仪式,却有几位身着干部服的同志上前紧握他的手,轻声道 “欢迎回家”。钱学森望着眼前熟悉又陌生的乡音面孔,缓缓点头,目光从口岸的 “中华人民共和国” 界碑扫过,眼底渐渐泛起微光,那是跨越重洋、终抵故土的释然与滚烫的期待。

当时先生风华正茂,国民党和美国特务一直沿途暗杀和破坏

为什么钱学森当时选择从罗湖口岸回国?1955 年钱学森归国时,先从美国乘船抵达香港,而罗湖口岸是当时香港与内地最主要、通关流程最成熟的陆路通道,地理上直接连接香港与深圳,是从香港入境内地的便捷选择。且经中美外交谈判确认归国事宜后,从罗湖口岸入境,能依托当时两地已有的通关协调机制,确保行程安全、流程顺畅,避免其他口岸可能存在的不确定性,因此成为他从香港返回内地的最优选择。

笔者很小幸运能够追随先生的征程,走过罗湖口岸铁路桥

钱永刚博士带着小伙伴们重新走钱老走过的路,意义非凡。笔者金戈,和特斯拉挑战者郭延东,有幸得以追随钱老的足迹,走过这一段艰难无比的历程。这次活动,对我们内心产生极大冲击;我们从事人形机器人科技研发,2024年初创办中国紫禁人形机器人俱乐部,历经千难万险,遭遇无数冷眼和嘲讽;一直到今天,我们走过钱学森老爷子走过的路,瞬间感觉有如神助!我们遭遇的困难,和老一辈科学家相比,简直不值一提。接过前辈们的重托,才能真正做出对国家对社会有益的事情。

钱永刚博士与笔者紫禁(金戈)亲切握手,真的是和蔼可亲,特别有亲和力

钱永刚的人生堪称传奇。作为钱学森长子,他 7 岁随父归国,却在特殊年代高中辍学参军,历经十年军旅生涯。1977 年恢复高考后,30 岁的他以 “零基础” 逆袭考入国防科技大学计算机系,后赴美国加州理工学院深造,获硕士学位。他长期从事计算机应用软件系统研发,曾任总装备部高级工程师,参与多项国防科研项目。

据了解,中年后,钱永刚毅然转型,全身心投入钱学森精神传承。他主持筹建上海交通大学钱学森图书馆,整理父亲 4000 余件珍贵手稿;推动全国 118 所 “钱学森班” 成立,首创 “形象思维培养” 教育模式;出版《听馆长讲钱学森故事》等著作,用 110 个真实故事展现科学家精神内核重庆市万盛经济技术开发区管理委员会。他以 “讲钱学森故事,明人生方向” 为使命,年均举办讲座 50 余场,足迹遍布高校、中学,甚至深入偏远地区捐赠图书。从 “学渣” 到科学家,再到文化传承者,钱永刚用跨越半个世纪的奋斗,诠释了 “将门虎子” 的真正含义 —— 不仅是血脉的延续,更是精神的重生。

钱永刚博士亲切与郭延东先生握手,寄语厚望,希望年轻人更加努力

郭延东一直渴望研发出超越特斯拉的人形机器人,但是科学研发的江湖,没有充足的资本无异于天方夜谭;学习了钱学森的故事之后,郭延东更加意识到,做一件事情靠运气是不行的,更重要是需要坚定不移和强大的科研背景支持。天下无难事,只怕有心人;只要坚定不移去做,一定会找到叩开成功大门的钥匙。

其实,钱学森早就预言过人工智能和机器人时代的来临。钱学森 1990 年在致汪成为的信中,将 “Virtual Reality” 译为 “灵境”,称其 “中国味特浓”,且比 “临境” 更贴合 “虚而非实” 的本质。他定义 “灵境” 为计算机模拟的三维虚拟环境,能提供多感官沉浸体验,核心价值是 “大大扩展人脑的知觉”。

这一技术被他视作 “继计算机革命后的又一技术革命”,可推动人机从协作走向深度融合,甚至催生 “优势互补的‘超人’”,其引发的变革 “将是人类历史中的大事”。

钱学森1990年关于人工智能时代的描述

金戈和郭延东团队,正在围绕“灵境”这个人类历史中的大事“,积极研发”超级灵境“科技产品。也许不久的将来,我们就会突破现在的局限,实现自己的梦想。不过,今天将会是我们毕生难忘的一天,钱老给了我们无穷无尽的精神力量,将会令我们如有神助。

本文独家版权,严禁抄袭搬运,如有侵权,必将追究。

本文所有图片,均是真实发生,出于传播科学正能量之目的;如有侵权,请联系删除。