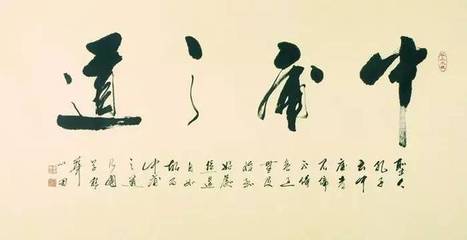

《中庸》言“率性之谓道”,《道德经》谓“道法自然”。这两部经典共用一个“道”字,却为我们展开了两条不同的心性修行路径。让我们静心品读这两种智慧,观其殊途,亦见其同归。

本源:人心之道与天地之道

《中庸》的“道”,从“率性”开出,根植于人心。此道不在远处,就在我们本心的自然发用中。王阳明说“心即理”,正是此意——循着良知而行,便是人间正道。它如灯火,照亮的是人伦日常。

而《道德经》的“道”,先天地而生,是万物之母。它“惟恍惟惚”,超越名相,是宇宙的本然法则。这个道如同虚空,包容万象却不执着于一物。它要我们放下人为造作,回归自然的韵律。

功夫:率性而为与无为自然

在修行路径上,两家各有其妙。《中庸》教我们“率性”,是要让本心在事事物物上自然呈现。这需要“戒慎恐惧”的功夫,如同园丁精心培育花木,既要顺应本性,又需去除杂芜。这是积极的护持。

而《道德经》主张“无为”,是要破除一切执着。如同明月照水,不留痕迹;春风过耳,不着声色。它要我们放下刻意,在“致虚极,守静笃”中,让心体回归本然的清明。这是消极的放下。

归处:中和之境与自然之境

虽然路径不同,但两家指向的境界却有相通之处。《中庸》的“致中和”,是让本心在万物中得其正位,如调琴弦,不急不缓,发出中和之音。这是人性与天理完全契合的状态。

而《道德经》的“自然”,是让万物各归其性,如江河入海,不勉而中。它破除一切人为标准,在“大制不割”中达成整体的和谐。这是超越对待的圆满。

两家之道,一如耕耘,一如放任;一如精进,一如放下。实则都是让我们回归那个真实的自己。《中庸》从人心出发,向上通达天理;《道德经》从天道着眼,向下包容万物。路径虽异,归元无二。

其实那循性而为的,与那任运自然的,可不就是同一人。