明太祖朱元璋:在“爱民如子”的外衣下,为何农民起义频发?

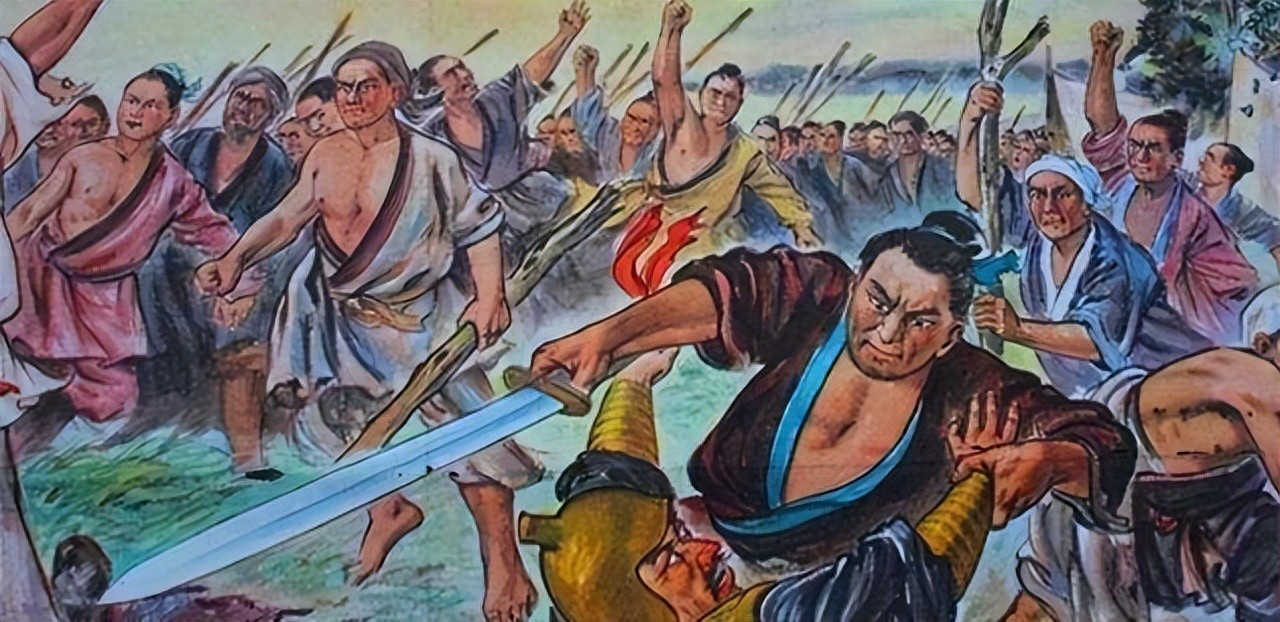

“三十二年,190次起义。”如果不说是谁执政,你会以为这是哪个朝代末期的乱象。但这却是明朝开国皇帝朱元璋在位期间的真实写照。一个被称为“爱民如子”的皇帝,一个号称重视农桑、减免赋税的开国之君,竟然让他的百姓频频揭竿而起。

朱元璋的开国梦:从草根到皇帝的逆袭

朱元璋的传奇人生总是被人津津乐道。他出生在一个贫苦的农民家庭,家中兄弟姐妹饿死的场景成了他少年记忆的阴影。后来,他加入反元的起义军,一路征战,最终推翻元朝,建立了明朝。作为农民出身的皇帝,他常挂在嘴边的一句话就是:“我知道百姓疾苦。”

刚登基时,朱元璋确实也做了不少缓解民生的事。他提倡垦荒、鼓励农桑,还在一些地区减免了赋税。看起来,这位草根出身的皇帝似乎真的想让百姓过上好日子。现实却完全走向了另一面。

在他执政的三十二年里,全国各地爆发了190多次农民起义。这是什么概念?平均每两个月就有一次千人以上的暴动。尤其是在明朝统一天下之后,起义的频率不仅没有减少,反而愈发频繁。这背后藏着怎样的真相?

朱元璋刚当皇帝时,确实出台了一些改善民生的政策,比如鼓励农耕、开垦荒地等。但这些政策,更多是做给人看的表面功夫。

更要命的是,陕西大部分土地是军屯。军屯的产出不纳税,老百姓的地反倒成了所有税赋的来源。朱元璋一边说“养兵不费百姓一粒米”,一边却让陕西百姓既要供军,又要养藩王,还要承担地方官员的薪俸。百姓手里的那点粮食,哪里够用?

自然灾害在古代是家常便饭,而在朱元璋统治时期,天灾更是接连不断。但问题不在于天灾,而在于朝廷的赈济措施。偏偏朱元璋又是个极端重视“节俭”的皇帝,他对赈灾的态度非常“抠门”。

《明史》记载,这次起义时,四方灾民“闻风而至”。这些人并不一定是白莲教徒,他们只是想活下去。朝廷的赈济迟迟不到,地方官员却依然在催逼赋税。百姓被官府追得走投无路,只能投奔起义军。

天灾本是意外,但朝廷的无作为,却让灾民的愤怒从天灾转向了人祸。

以秦王为例,他在陕西的封地内,不仅侵占了大量官田,还侵吞了百姓的耕地。《明太祖实录》记载,秦王的行为早已引发民怨,但朝廷对这些宗室的越界行为睁一只眼闭一只眼。

朱元璋以严刑峻法著称,他的《大明律》对百姓和官员都极为苛刻。百姓如果偷税漏税,不仅要被重罚,甚至可能被判死刑。地方官员如果放松对百姓的赋税催收,同样难逃惩罚。

这种以高压手段维持统治的方式,反而激化了矛盾。百姓本就难以承受赋税,再被逼到极限时,要么家破人亡,要么揭竿而起。

更讽刺的是,朱元璋的高压政策并没有让地方官员廉洁多少。陕西的地方官员在灾荒之年依然催逼赋税,甚至贪污赈灾款项。百姓心中的怒火,最终都集中在了朝廷和皇帝身上。

以陕西为例,军屯的产出根本无法养活驻军,仍然需要地方百姓提供粮食。而士兵们为了完成屯田任务,不得不抽出大量时间务农,战斗力因此大幅下降。军屯不仅没有减轻百姓的负担,反而让军队和百姓都陷入了困境。

有人说,朱元璋是个复杂的矛盾体。他一方面出身农民,深知百姓疾苦;另一方面,他的统治却让百姓苦不堪言。他的初衷或许是好的,但现实却是残酷的。

朱元璋的时代,不是百姓的天堂,而是他们的炼狱。或许,这位开国皇帝自己也没有想到,他的“爱民如子”,最终却成了百姓起义的导火索。

评论列表