如果给中国人2000万亩沙漠,我国会做些什么呢,答案是:建造大型风光基地,这是我国库布齐沙漠给出的答案,规模达4.5亿千瓦,相当于20座三峡水电站的装机容量。

可放着好好的平地不用,为啥非要往沙漠里砸钱搞发电?

种树治沙的“血泪教训”

地球上,荒漠占了陆地面积的四分之一左右,这些地方常年干旱少雨,植被稀疏,基本没法住人,还对生态系统造成不小的威胁。

中国的情况尤其突出,国土面积的27.4%被沙漠覆盖,塔克拉玛干、库布齐等沙漠带常年受沙尘暴侵袭。

2000年前后,北京的沙尘天一年能有十几次,那时能见度低到不行,空气质量直接拉响警报,严重影响了城市生活和居民健康。

这种局面逼着中国不得不采取行动。

1950年代,陕北成立了第一个防沙造林局,国家开始大规模植树造林,试图用绿色挡住黄沙。

但那时候可没现在这么多机器,全靠人力。

树苗得人们一捆捆扛到沙地里,水更是稀罕物,得从好几里外的河边挑过来,小心翼翼地一勺勺浇在树苗根上。

慢慢的,一些原本全是沙子的地方,冒出了一片片绿色,大风刮过来,沙子也少了很多,庄稼终于能好好生长了。

看到效果如此显著,在1987年,国家就决定搞个大工程,“三北防护林工程”,打算在这造出全球最大的人工林。

他们要一口气种了4.8亿亩树,要是拿江苏省比,差不多能种3个江苏那么大!

那个年代,好多人一辈子都扑在这上面,有的父子两代都在种防护林。

靠着这个,全国53%的可治理沙化土地得到有效治理,沙化土地面积净减少6500万亩,可这法子也不是万能的。

像西北的一些沙漠,气候条件极其恶劣,在这种地区种树成活率低,上一秒刚种下,等过几天一看,全趴下了。

而且,在沙漠里种树简直是“烧钱买绿色”,一棵树苗要浇5公斤水,可库布齐沙漠底下的地下水比油还贵,抽1立方米水得花3块钱。

有老治沙人算过账:种一亩防护林每年要投2000多块,可除了防沙没啥收益,靠国家补贴根本难以为继。

到2010年前后,大家终于想明白:光种树治不了沙,得让沙漠自己“赚钱”才行。

与此同时,2000年代末,在国家大力扶持与绿色能源浪潮推动下,中国光伏产业迎来爆发式增长。

一时间,大量资本涌入,生产线飞速运转,产能呈几何倍数扩张。

然而,市场需求增长却未能跟上产能扩张的步伐,大量光伏产品积压,价格跳水,企业利润空间被严重压缩。

就在这时,有人提出,可以在沙漠里建光伏电站,这样既能治沙,还能有免费的光伏电源。

纯属意外之喜

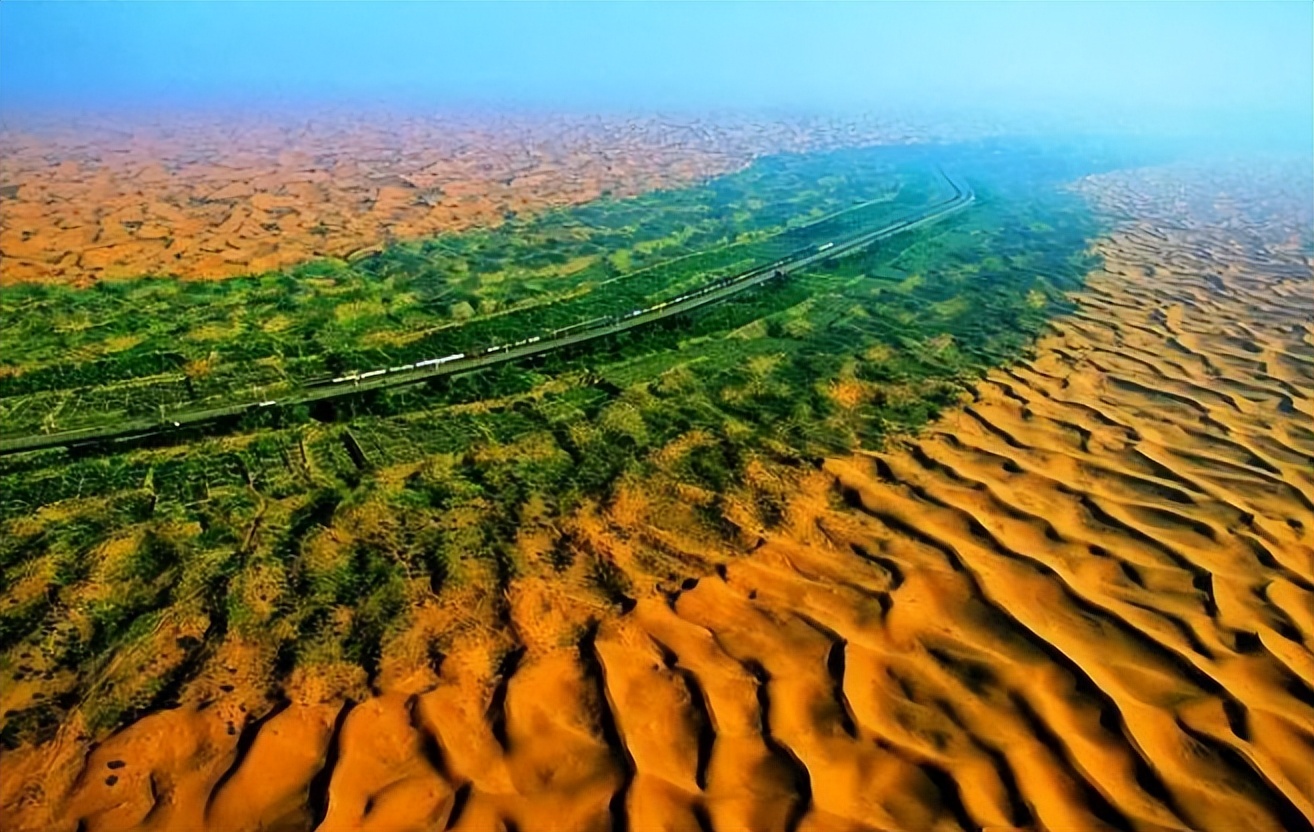

2015年前后,“光伏治沙”的想法正式落地,库布齐沙漠成了第一个试验场,这里年日照时间超过3000小时,是建光伏电站的黄金宝地。

可在沙漠建电站没那么简单,库布齐沙漠风沙活动频繁,大风会携带大量沙尘,一方面会快速覆盖光伏板表面,遮挡阳光,导致发电效率骤降。

另一方面,高速运动的沙粒会对光伏板、支架等设备造成磨损、撞击,损坏设备结构,甚至可能将支架吹倒,对电站造成毁灭性破坏。

为此,建设者们发明了“三级防护法”:先扎起2米高的芦苇沙障挡狂风,再铺草方格把流沙锁死,最后才在沙地上装光伏板。

现在库布齐总装机容量能到4.5亿千瓦,治沙70万亩,而三峡水电站装机容量大概2250万千瓦,这么一算,库布齐这一个基地,顶得上20个三峡!

电站建起来了,新问题又来了:沙漠在西北,用电大户在东部,3000公里的距离怎么送电?

要是用普通电线,半路就得损耗一半,等于白建。

为了解决,库布齐建了3座光储升压站,电从沙漠出发,顺着密集的线路一路跑到长三角,做到真正的“西电东送”,干净又高效。

这工程不光治沙发电,还让沙漠变成了“聚宝盆”。

库布齐基地让当地牧民有了稳定工作,他们经过专业培训,熟练掌握了设备维护技能,收入较之前翻了3倍。

在新疆的光伏基地,电池板清洗、植被养护等新工种不断涌现,吸引了大量周边劳动力。

这些新兴职业不仅解决了就业问题,还形成了一条完整的“沙产业”人才链,为当地经济发展注入源源不断的活力。

中国做出这种成就,自然吸引了外媒的目光,毕竟他们想干都没干成。

美国、日本、法国以前也想在沙漠搞光伏,要么担心影响生态,要么嫌成本太高,最后全黄了。

美国西部的项目就因为“影响沙漠龟生存”被叫停了,而中国不光做成了,还让联合国都点赞。

2017年库布其治沙实践被写进联合国宣言,成了全球典范,卡塔尔专门请中国去建光伏电站,就是看中咱们的技术和生态兼容能力。

现在国家还有更大的计划,到2030年,中国风电和光伏总装机容量要达到1200吉瓦,沙漠地区是主力军。

以前没人待见的沙漠,现在成了保障能源安全的“宝地”。

沙漠变绿洲不是神话,是中国人一锹一铲、一块板一块板干出来的,外媒惊叹的“奇迹”,其实就是咱们脚踏实地的日常。

信源:

https://www.toutiao.com/article/7431813468786901531/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect

http://nm.people.com.cn/n2/2025/1013/c192247-41378081.html