一个孩子的19年时光,都走在父母规划的“人生道路”上。这不是爱,是父母未竟意志的延伸,是对控制的过度执着。请相信:每一个孩子的未来,都蕴藏在一片远比我们想象中更广阔的旷野里。最好的教育,是守护孩子最本真的模样。——心智教育体系创始人包丰源老师

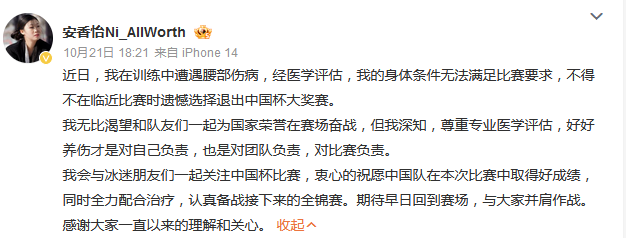

不久前,被誉为“天才花滑少女”的安香怡,因伤病退出了“中国杯世界花样滑冰”比赛。消息一出,许多人为她惋惜——这几乎意味着她与冬奥会无缘。

为什么她的故事牵动这么多人的心?

因为她的成长,从一开始就不平凡。

她还没出生,父母就为她规划好了人生——成为花滑冠军。为此,她牺牲正常的童年和校园生活,一直没有走进常规全日制的教育体系,每年训练花费60万元,时间几乎全部交给了冰场。

图自@凯文-张张张

2个月大,母亲就开始对她进行“防晕眩训练”;

2岁多就开始上冰训练;

5、6岁开始,她每天在冰上至少训练8小时,不去学校,没有玩伴。

妈妈全程紧盯,吼叫、踢打、控制,一切只为了一个目标:技能必须越来越好。

10岁,她拿下全国花样滑冰锦标赛青年组冠军,之后在国内和亚洲赛事中屡获奖牌。

然而如今,她的未来却因身体原因变得不再明朗。

这条路,看似是通往荣耀的“捷径”,背后却藏着一个被忽略的孩子。她的自主意识和情感需求,都淹没在母亲那句“为你好”的期望里。

图自新华社

01

以“为你好”之名

行“控制”之实

安香怡的故事像一面放大镜,照见许多家庭中无声的控制:“我认为的对,就是你必须走的路。”

10月22日,“为人父母智慧学苑”广西玉林地区第十八期读书会上,甘妮轻声说:“小时候,我妈总说我没用。现在我对自己孩子说话,竟也脱口而出那句话。”

说这话时,她愣住了。那一刻她明白,那些她曾经痛恨的言语,正在从她嘴里说出来。

现场的小杨也分享:“我爸妈常年冷战,家里像冰窖。现在我和人一有矛盾,就冷着脸不说话——我活成了他们的样子。”

在心智教育体系的核心理论“文件包”中早就解释了:在无意中,原生家庭的烙印,早早就刻进了下一代的生命中。

但很多父母并未察觉,反而坚信自己是在“纠错”:

孩子写作业慢,是错;

不敢打招呼,是错;

哭闹、退缩、不听话,通通是错。

父母高举“为你好”的旗帜,眼里只有行为的对错,却看不见行为背后那个小小的、渴望被理解的孩子,更看不到那个藏在自己内心深处的“自己”。

正如包丰源老师在《孩子是父母最好的修行》中写的那样:

“如果你总将愤怒归因于孩子,你愤怒的可能是自己的无能;

如果你总是对孩子过度担忧,可能是你的内在缺少安全感。

只有深刻地理解自己,找到影响自己当下状态和行为的根源,才能突破自己的心智障碍,与孩子共同成长,给孩子正确的引导和教育。”

02

放下对错

去看见孩子成长的旷野

如果我们放下“对错”的标尺,从“纠正”转向“看见”,会发生什么?

我们会发现,孩子的成长不是一条跑道,而是一片旷野。

谷爱凌之所以被许多人欣赏,不仅因为她是奥运冠军,更因为她是一个“丰盈的人”。

她的妈妈从未把她当作“滑雪机器”,而是支持她在滑雪、学业、时尚、写作中自由探索。在妈妈的“放手”下,谷爱凌活成了一个饱满、蓬勃的生命。

在我们身边,这样的转变也在悄然发生。

10月1日的佛山“为人父母”读书会上,卢伟琪学长分享:“我以前总盯着孩子的作业,她一错,我就吼。后来我学着闭上嘴,陪她慢慢来。没想到,她反而主动了、自觉了。”

黄惠筠学长说:“家长先静下来,孩子的心才能静下来。我们稳定了,他们才敢飞。”

正因为父母的心定了,所谓的“亲子课题”在无形中找到了最好的结果:

一位妈妈曾经因儿子在车上玩游戏不肯下车而情绪失控,学会了觉察与调整情绪后,能以平静的语气与孩子沟通,如今,更是没给孩子报任何兴趣班,儿子说“妈,这个假期吹的风都是自由的”。

另一位过去她将孩子生活的方方面面都牢牢把控,从繁重的家务操持到每日的上下学接送,事事包办。通过学习,她深刻领悟到“经历就是恩典”,开始勇敢放手,给予孩子充分的信任与尊重。

如今,她的大儿子不仅能主动安排奶奶,放学后接他和弟弟回家,还能一路悉心照顾,安全护送弟弟,将事情处理得井井有条。

教育,从来不是“我做对了什么”的自我证明,而是“我看见了谁”的彼此成全。

当我们放下评判,走进孩子的世界,就会发现:那里有星空,有草原,有属于他的千万种可能!

03

把目光移回自己身上

父母的修行,是孩子的福气

所有亲子关系的“结”,最终都指向同一个出口:父母自身的成长。

如果我们内心还有未疗愈的伤、未安放的情绪,又怎么给孩子平和而坚定的爱?

9月26日,一位妈妈在第40期“1%的改变如何点亮家庭的星辰大海”主题读书会上哽咽着说道:“我和我妈关系不好,我对女儿也不耐烦。直到我修复和妈妈的关系,女儿才慢慢向我靠近。”

她顿了一下,说:“原来,先做好父母的孩子,才能真正做好孩子的父母。”

另一位爸爸也曾焦虑:“孩子越来越优秀,我怕跟不上他。”

对此,主持人李宝芳学长回应:“我曾经也这样。后来明白,不是去追孩子,而是活好自己。你站稳了,孩子自然会回头牵你。”

为人父母,实则是一场自我修行。

包丰源老师在著作《孩子是父母最好的修行》一书中写到:“做父母就是要使自己成为孩子的环境,让自己的爱像阳光、像空气一样,只是播撒,而不是去限制、干扰孩子的成长。”

父母稳定了,孩子就安心了;父母成长了,孩子就被滋养了。

当我们把目光从“纠正孩子”收回,投向“滋养自己”,改变的,是整个家庭的生态。

那个被规划了19年的“天才花滑少女”,后来会怎么样呢?

我们不知道她是否还能重返赛场,但我们真心希望,每一个孩子,都不必活成父母意志下的“作品”。

教育的终极智慧,不在于把孩子雕琢成完美的样子,而在于:

我们是否愿意放下自己的主观判断,去看见、并深爱那个真实的孩子。

眼里只有对错,就看不见“人”本身。

放下对错,你才能看见,那片属于孩子的、广阔而自由的成长旷野。

留言区开放丨暖心征集

🔺您对于孩子的未来,有过怎样的设定吗?欢迎来评论区分享您的故事,一起探索成为智慧父母。