1938年1月的汉口码头,一批裹着棉大衣的官兵正匆忙登船。“如果那顶德国钢盔真有神效,我们也不至于退到这里。”随队的通信参谋低声嘀咕,俞济时闻言只是摆手,没有回答。短短一句牢骚,把人们重新拉回到两次淞沪激战的记忆,也引出了一个绕不开的疑问——同样的师,同样的指挥官,为何第一次能硬顶日军,五年后却险些全线崩溃?

时间先拨回1932年1月。日本海军陆战队在上海挑起冲突,第十九路军三万余人迎头痛击。蒋光鼐、蔡廷锴指挥部队从闸北一路打到北四川路,甚至砸了日本海军陆战队司令部,这一幕令国际新闻界大跌眼镜。一个月激战,以庙行镇为坐标最为惨烈:87师、88师并肩作战,配合十九路军把第9师团和第24旅团压得透不过气。日方三次换将、四度增兵,结局却是依靠列强调停才勉强脱身。那一年,中央军还没戴上M35,士兵背着中正式,机枪是捷克式,炮火也只是老旧山炮,可冲劲十足。

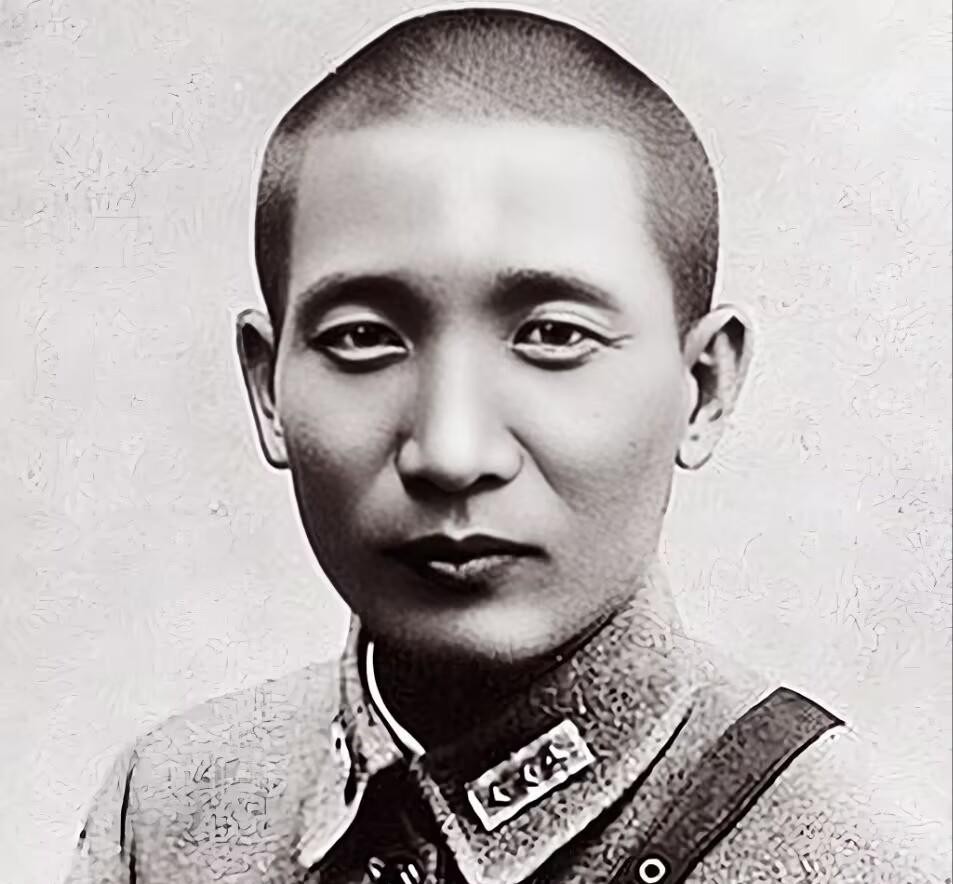

钢盔话题要到1936年才登场。国民政府启动“调整师”计划,首批入选的,正是曾在庙行立功的87、88师以及新编的36师。原装德式M35钢盔与少量Pak36反坦克炮、77毫米山炮一起运抵南京。外界惊呼“德械师”,仿佛这顶头盔便能让旧军队脱胎换骨。然而同一年,日军在东北与华北实验战车、九六式山炮,火力与机动正飞速升级,双方差距其实愈拉愈大。

1937年8月13日,上海再度硝烟升腾。张治中调87师、88师以及钟松独立旅对虹口日军海军陆战队先发制人,这一次兵力三万、火炮口径更大,还有数十辆坦克助阵。可七天鏖战竟未啃下仅四千人的防区。等到松井石根的派遣军主力抵达,主动权瞬间易手。和五年前最大的不同,是两师多年来守卫南京城墙、参加阅兵式的次数远超野外演习,士兵新老替换快,基层骨干实战经验薄弱。德式钢盔遮住了面孔,却遮不住训练空洞的硬伤。

对比更能看出问题。淞沪抗战结束后,十九路军调往闽粤;88师原地驻防,任务多是礼仪性警备。36师随后被拉去围堵中央苏区,又兼顾西安事变善后,枪炮虽旧,战场磨砺却真。于是同在淞沪会战中,36师攻下汇山码头,一度逼近虹口总部;87、88两师却在攻防拉锯里屡屡受挫。当时前线谣言四起:“一顶钢盔三斤多,压得枪口都抬不动。”话糙理不糙,硬件再新,如果缺了连排级的协同和冲锋信心,装备只能添累赘。

指挥层的变化同样关键。1932年庙行激战,张治中亲挂帅,孙元良只是旅长,王敬久还在当副手,处处听令。1937年换成孙、王独立执掌师旗,两人决断偏于保守,丁点机会都要等命令确认,贯穿全线的进攻节奏被拖得七零八落。战至南京保卫战,撤退混乱不堪,王失联、孙藏身民宅的尴尬,更坐实了“将不行兵自乱”的评价。

很多人沉迷“德械师”三个字,却忽略了“德训”远比“德械”昂贵。德国顾问团曾计划分阶段建立野战通信、火力协同、兵站配合等体系,奈何财力有限、战事骤急,真正完成的仅是步兵班组的教案与部分排级战术。换句话说,钢盔、风衣与毛瑟步枪到了,整套条令却没跟上,更别提高素质下士官的培养。一旦遭遇日军密集炮火或侧翼穿插,部队缺少独立应变能力,掉头便退,越退越散。

抛开87、88师的尴尬,淞沪会战里也有“无钢盔敢死队”。第18军趁夜强渡黄浦江,用藤蔑头盔外罩土布迷彩;第74军在闵行反突击,顶着标准美式M1917钢盔。装备不同,却同样打出血性。足见勇气与帽盔没必然关联。

说回那顶曾经风光的M35。1942年汪伪军在南京阅兵,前排方队刷刷戴着它;1946年上海警察整编,也撑着它站岗。曾经的“象征精锐”转眼成了二线标配,这一流转,恰巧说明一个道理:钢盔只是器材,能让它发光的,始终是人的训练、意志和指挥。倘若把希望寄托在头盔型号上,那么无论涂成绿色、灰色或黄色,终究保护不了一支缺乏硬功的队伍。