1963年12月,人民文学出版社将一本装帧精美的书稿送进了中南海。

这不是一本普通的书稿,而是该社为刚刚正式出版的《毛主席诗词》专门编写的注释本。自1957年《诗刊》创刊号首次集中发表毛主席18首诗词以来,这些作品便如惊雷般传遍全国,从《沁园春·雪》的磅礴到《蝶恋花·答李淑一》的浪漫,从《忆秦娥·娄山关》的苍凉到《七律·长征》的豪迈,每一首都引发了空前的抄写、传诵与研究热潮。

1963年,人民文学出版社正式集结出版37首本,更将这股热潮推向顶峰。随着诗词在国内外影响力日增,普通读者、青年学生甚至外国友人都在热切呼吁:那些典故背后的深意是什么?那些历史背景的具体情况如何?能否有一本权威可靠的注释本,帮助大家"正确理解"这些经典?

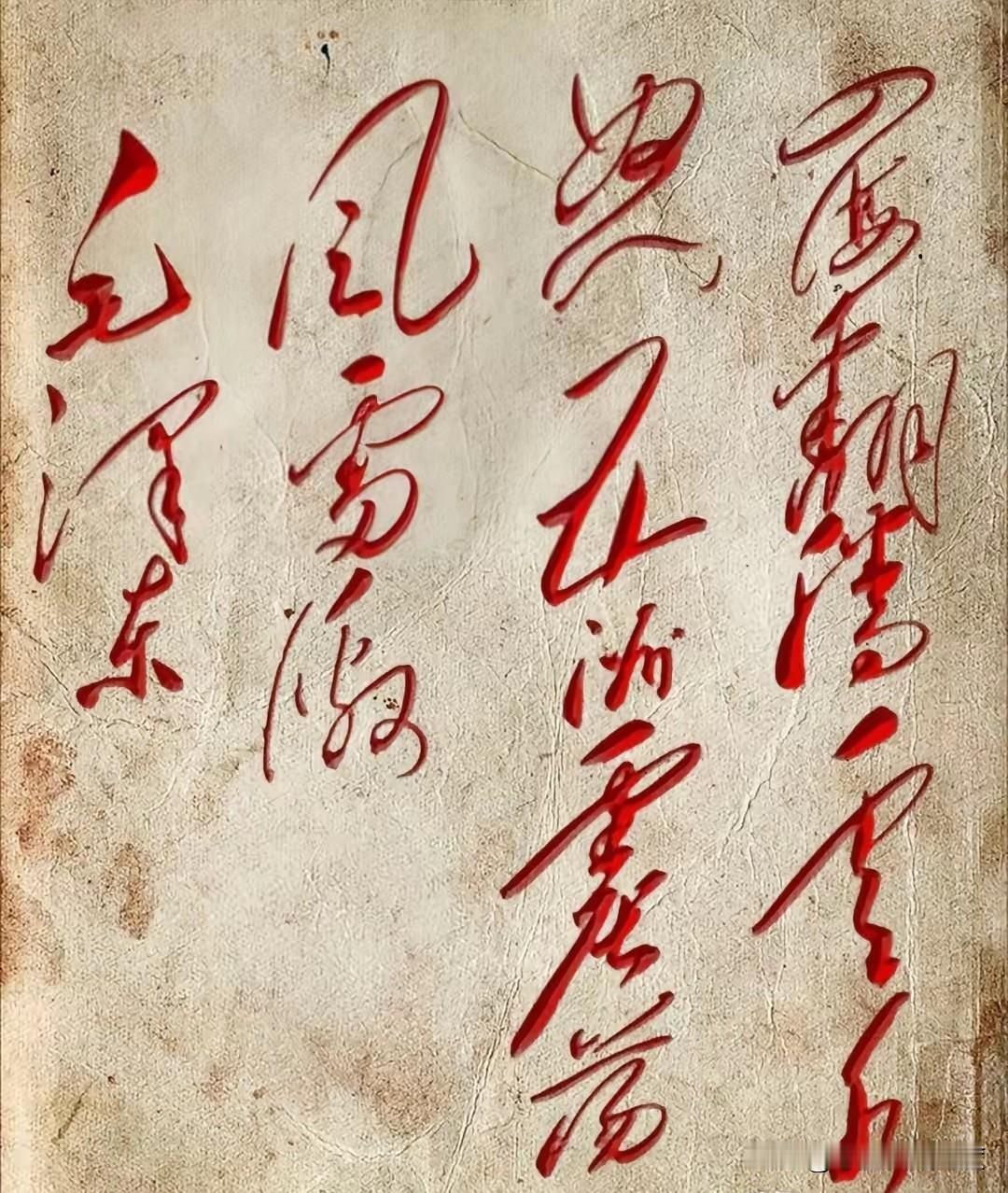

为此,出版社特别组织了当时最权威的文学史家,耗费数月心血,写出了一本考证精详的注释本。然而,当这册凝聚着顶级学者心血的书稿送到毛主席案头时,他的反应却出乎所有人意料。他没有翻阅那密密麻麻的考据文字,只是提笔在扉页上批下四个字:"诗不宜注。"

这简短的批语,如同一记重锤,不仅否定了这部即将问世的注释本,更在当时的文化界引发了微妙而深远的震动。毛主席为何拒绝给自己的作品加注释?这"不宜"二字背后,究竟藏着怎样的深意?

这一表态并非偶然。早在1961年,《毛主席诗词》英文版即将问世时,郭沫若曾专程请示是否需要同时出版一个统一的解释本。毛主席的回答轻松而明确:"没有必要,唐诗三百首,流传多代都没有统一的解释。我的诗词也让别人去理解吧。"

这番回应当时被理解为领袖的谦逊,但当我们将其与1963年否决注释本的郑重批语联系起来看,便会发现其中绝非简单的自谦,而是对诗歌阐释规律的深刻认知。

当他的诗词随着革命胜利传遍全国,被赋予越来越浓厚的政治色彩时,他比任何人都清醒地意识到,一旦由官方推出"标准注释本",就意味着将流动的诗意凝固为僵化的教条,将个性化的审美体验上升为不可置疑的政治阐释。

1964年,周世钊写信请教,说自己准备为学生做辅导报告,恳请毛主席"指示某些词句的准确含义",毛主席的回信堪称绝妙:"拙作解释,不尽相同,兄可以意为之。"

当周世钊进一步追问是否可以录音传播时,毛主席更放手说道:"你愿意怎么讲,就怎么讲;你爱怎么说就怎么说好了!"这种将解释权完全交还给读者的态度,在当时的政治氛围中显得极为珍贵。

1973年夏天,当诺贝尔奖得主杨振宁探访中南海时,毛主席突然谈起自己的诗词,说出了一句令在场所有人都感到震撼的话:"百把年以后,对我们的这些诗都不懂了。"

这句话充满了苍凉与豁达,它既承认了诗歌阐释中不可避免的时代隔阂,也坦然接受了理解的历史性。

三年后,1976年2月,已是风烛残年的毛主席在病榻上还惦念着李商隐的无题诗,他对古典文学研究者刘大杰说:"这些诗暂时存疑可也,不必勉强去解。"这种"存疑"的态度,实际上是对诗歌多义性本质的最高尊重。

然而,毛主席的态度并非简单的反对一切注释,其中存在着深刻的矛盾与辩证。1958年,当《毛主席诗词十九首》的线装本印行时,他曾在书页空隙处写下长达千字的批注,明确表示:"我的几首歪词,发表以后,注家蜂起,全是好心。一部分说对了,一部分说得不对,我有说明的责任。"

这些批注共十二则,重点纠正了《清平乐·会昌》的创作时间注为1935年的错误,坚持还原为1934年夏。这一行为表明,他并非反对所有注释,而是反对错误的注释。这种矛盾背后,是他作为诗人与政治家的双重身份博弈:作为诗人,他希望作品在读者心中"活"起来;作为缔造新政权的领袖,他又不能容忍明显的史实错误。

1964年的英译详解更凸显了这种复杂性。当时应诗人袁水拍和翻译家叶君健的请求,毛主席花了整整一个下午,对37首诗词逐首讲解,共作出32条解释,总计1900余字,这是他一生中对个人作品最系统、最详尽的一次阐释。

毛主席为何要这样做?因为彼时外国政客对他的诗词出现了严重曲解,毛主席必须确保作品在跨文化传播中不被误读或利用,这与他1957年对干部们说的那句话一脉相承:"我们的东西在外国人看来总是神秘的,越神秘人家越好奇。但解释工作要做得恰到好处,不要画蛇添足。"

作为诗人,毛主席追求开放、多义的艺术境界,希望作品能够激发读者的想象与再创造;作为政治家,他不能容忍原则性曲解和政治利用,必须确保作品不被敌对势力歪曲,不在国内引发思想混乱。

这种张力在1965年胡乔木着手编写官方版《毛主席诗词》注释本时达到了顶点。当1966年这个倾注了党内顶级学者心血的注本再次送审时,毛主席再次批下了"诗不宜注"四个字,但笔锋比1963年更为决绝。

这种"反体系化"的姿态,最早可追溯到延安时期对文艺教条主义的批判。保持阐释权的分散性,让诗词在多元解读中保持生命力,这比树立一个权威解释更具长远政治智慧。

毛主席曾对周世钊说:"说对了的,可以吸收;说得不免穿凿的,只好供参考。"这种宽容与克制的背后,是一种罕见的文化自信——他相信自己的作品经得起时间的考验,也相信人民有足够的智慧去理解这些诗句。

毛主席的立场超前于时代,与当代阐释学不谋而合。在信息爆炸的今天,当"标准答案"式的思维仍在教育与文化领域大行其道时,毛主席这种"反对注释"的态度反而显现出新的生命力。

历史的车轮滚滚向前,毛主席诗词的阐释史或许真的如他所言,"百把年以后,对我们的这些诗都不懂了",但这并不妨碍它们在每一个时代获得新的生命,在每一位读者心中激起不同的回响。而这,正是一位诗人能够留给后世最好的遗产。

真正的经典,从来不需要权威的注释来确立其价值;真正的理解,永远发生在读者与诗歌的真诚对话之中。"诗不宜注"四个字,注解的是一个诗人对艺术独立性的坚守,一个革命者对教条主义的警惕,一个国学修养深厚的读者对阐释民主化的朴素信念。