嘉庆五年(1800)十一月初七,第一代(复封后的)睿亲王淳颖病薨,年四十岁,身后得朝廷赐谥号为‘恭’;而淳颖薨后,其嫡妻富察氏所生的嫡长子宝恩奉旨于嘉庆六年(1801)袭爵,成为了(复封后的)第二代睿亲王。

但宝恩实在没有那个福气承受富贵之命,仅仅袭爵不到两年后,便于嘉庆七年(1802)的年中、虚岁刚满二十六时即患病去世,都还没来得及诞育可以继承王爵的男性子嗣;宝恩去世后,朝廷赐谥号为‘慎’。

因为宝恩属于无嗣而薨,而他‘和硕睿亲王’头衔是先帝(乾隆帝)所明确的‘世袭罔替’资格,所以宝恩去世以后,嘉庆帝下旨以他的同母弟、睿恭亲王淳颖第四子(嫡次子)端恩承袭睿亲王王爵,这就是(复封后的)第三代睿亲王。袭爵时的端恩,只有十五岁而已。

在继承了早逝的长兄宝恩留下来的王爵,于嘉庆七年(1802)袭爵为睿亲王后,端恩在这之后又平平安安、轻松悠闲地当二十五年的‘铁帽子王’;直到道光六年(1826年),端恩因病去世,年三十九岁,朝廷赐其谥号为‘勤’。

端恩去世后,道光帝在当年八月以其长子、十六岁的仁寿袭爵,即(复封后的)第四代睿亲王。

仁寿在史书中的记载就很简单了——道光三年(1823年),还没有袭爵的仁寿就被族叔祖道光帝赏戴花翎(也就是前文所说的三眼花翎);道光六年(1826年)八月,睿勤亲王端恩去世后,身为端恩长子的仁寿便袭爵为睿亲王。

道光七年(1827年),十七岁的仁寿担任了满洲正白旗内宗室总族长,后来又担任了镶白旗汉军都统、正红旗蒙古都统等职;此后,仁寿管理过左右两翼的宗学,还当过玉牒馆(皇室家谱)总裁、以及镶黄旗领侍卫内大臣,都是位高而权不怎么重的职位。

仁寿在历史上最有名、最出彩的一次露面,便是于咸丰帝驾崩、同治帝刚刚继位(连年号都还没改)的咸丰十一年(1861年)九月三十,奉两宫皇太后(慈安皇太后、慈禧皇太后)谕旨,会同咸丰帝亲弟、醇郡王奕譞一起,前往往密云行宫捉拿护送咸丰帝灵柩返京的顾命八大臣之一的协办大学士肃顺(郑亲王济尔哈朗后裔,时任郑亲王端华六弟),并顺利地将肃顺逮捕押回京师,为朝廷立下了大功。

同治三年(1864年)十月初十,一辈子顺风顺水、并没有什么值得特别、着重叙述事迹的睿亲王仁寿去世,年五十五岁,朝廷赐谥号为‘僖’。

仁寿去世之后,其第三子德长于同治四年(1865年)奉旨承袭了睿亲王王爵,为(复封后的)第五代睿亲王。相对其父仁寿,德长的一生就更乏善可陈,在史书中除了袭爵的时间,以及去世的时间以外,其他的就再也没有什么记载了。

德长袭爵后的人生历程,无非就是随班参与大朝会(一般的军政要务他也没资格参加),平日里优哉游哉、凭借着‘铁帽子王’的身份地位享受各种顶级待遇,依靠祖宗的眷顾而带承受福荫而已,妥妥的‘八旗子弟’标杆。

光绪二年(1876年),虚岁三十九的睿亲王德长病卒,结束了无所事事、毫无建树的一生,朝廷赐其谥号为‘悫’;之后,德长的第四子魁斌按制承袭了睿亲王王爵,为(复封后的)第六代睿亲王;魁斌,就是实际上的末代睿亲王。

魁斌袭爵时,只有十三岁(虚岁)),对朝廷毫无任何助力可言;而当时的清王朝,在外部列强的侵扰下,以及内部此起彼伏的平民起义打击下,已经呈现出江河日下、摇摇欲坠的王朝末日景象了。

在这纷纷攘攘的政治乱局中,即使身为清朝统治阶级最高级别成员的睿亲王魁斌,因为个人眼界上的局限性和认知上的短视性,也没有丝毫能够挽回这个颓势的能力,只能眼睁睁地看着‘大清王朝’这艘腐朽的破船慢慢地驶向它宿命的终点。

在光绪二年(1876年)承袭爵位后,魁斌先后任管宴大臣(也就是朝廷吃吃喝喝大会的管理者),镶白旗满洲都统;后来清朝正式宣布‘立宪’时,他又任第一届的资政院议员,不过这些都是没什么权力的虚职,给魁斌带不来多少实际上的利益。

袭爵为睿亲王的魁斌,依靠这个‘世袭罔替’王爵所带来的真正的好处,还是从他的高祖父淳颖被乾隆帝加恩承袭为和硕睿亲王时开始,按照宗室优待制度所获得的王府地租、岁俸、津贴等现金收入,这也是清朝‘铁帽子王’们都能享受到的特别待遇。

魁斌袭爵后能获得的直接收入,主要是这几块:一、睿亲王府在直隶(河北)及关外各处(主要是奉天、也就是辽宁)的王庄地租年收入,一年大约是二万两白银左右;二、魁斌的亲王年俸一万两、禄米一万斛;三、各种不定期的津贴(冰、炭、玉泉山水、王府长史护卫俸禄、马料、绸缎实物等),每年折合白银约七千两(另外,魁斌的儿子们如果考封了爵位,也有相应的俸禄,但此时他的儿子们没有得授爵位,就忽略不计了)。

这些收入七七八八算下来,魁斌袭爵睿亲王后一年的收入应该在白银四万两左右,相当于现在的六百万元,已经算巨款了(当然,这钱不是他魁斌一个人能全部花完的,王府的日常维护和相关人员的俸禄也要支出相当大一部分)。

此外,(复封后的)睿亲王府还有着从九世祖多尔博获封贝勒以来,二百多年、历经十代人的财富和物质积累(第一代睿亲王多尔衮就算了,即使有财产也在去世后被顺治帝抄没入宫了);睿王府的日子,这时候应该是极为富足和滋润的,假如大清王朝不倒的话,任何来自外部的冲击也不会影响到魁斌(以及他的后裔)的荣华富贵生活。

但世界的潮流是浩浩汤汤向前而行的,封建王朝最后也将走向灭亡;宣统三年(1911年)年初,在已经无法继续维持绝对皇权统治的情况下,为了消弭即将爆发的,巨大的政治、社会、民族矛盾,清朝的实际统治者隆裕皇太后和摄政王(醇亲王)不得不向全国宣布施行“君主立宪制”。

可立宪制名义上‘归政于民’,但实际上实行的却是以宗室亲王(也是铁帽子王之一)、庆亲王奕劻为内阁总理大臣的“皇族内阁”制(十一人的内阁成员中,九人为满族、其中七人又是皇族)。

当年八月(阳历是10月10日),无法再忍受的底层民众终于爆发了反对朝廷的武力抗争——武昌起义首先爆发,南方各省革命党则迅速参与,在击溃了代表清朝的势力后纷纷宣布独立。

万般无奈之下,清朝统治者只得启用之前被猜忌、放弃的前直隶总督、北洋大臣袁世凯一系的政治势力,出兵镇压南方革命。从这时起,清朝的中枢权力就开始逐步向袁世凯所代表的北洋军人集团一系转移。

而因为“君主立宪”的破产,及“皇族内阁”的不得人心,清朝内部立宪派和保守派之间,开始矛盾分化,清朝中枢政府则陷入了空前孤立无援状态,统治阶层一盘散沙、无计可施。

宣统三年(1911年)九月,监国摄政王在无计可施之中,宣布解散了不得人心的皇族内阁,任命袁世凯为新一届的内阁总理大臣,将清朝的中枢军政大权全部拱手让给了北洋袁世凯一系,自己则“缴权归藩”,放弃了一切执政权力。

宣统三年十一月二十九(阳历是1912年1月17日),隆裕皇太后在袁世凯的不断逼宫中,无奈地召开了御前会议,召集了在京师的皇族王公亲贵们,商讨皇帝逊位、放弃统治地位,以保全族平安。

在这一次的御前会议上,同属铁帽子王的肃亲王善耆和恭亲王溥伟坚决反对皇帝逊位,坚决要求抵抗到底,或者退回东北老家再行抵抗。而庆亲王奕劻和贝子溥伦(道光帝长子奕纬的嗣孙)则赞成皇帝退位、参与共和;善耆、溥伟大骂奕劻和溥伦,会场上一度混乱不堪。

会后,以良弼、铁良等为首的宗社党(死硬抵抗派)成员私自前往庆亲王府围问奕劻,甚至有策划暗杀奕劻的计划。但是数日后革命党人彭家珍刺杀良弼,使得良弼受重伤去世,其他宗社党人胆寒而作鸟兽散,至此清朝中枢再无人敢于提出‘对抗革命党、抵抗到底’。

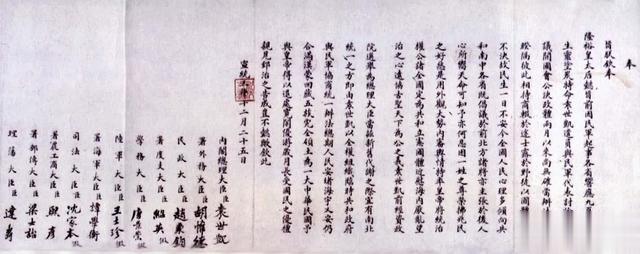

宣统三年十二月二十五(1912年2月13日),在袁世凯的不断恫吓逼迫和奕劻的推波助澜下(还有南方革命党的咄咄逼人攻势下),再无他路可行的隆裕皇太后带着宣统帝举行了最清朝后一次御前会议,以皇帝名义颁布了诏令,宣布清室接受革命党提出的退位主张,逊位而参与共和。

因为是世袭罔替的睿亲王,所以魁斌也参与了以上两次的御前会议;但他一直以来都是担任没有什么权力的闲职(比如管宴大臣),个人也没有左右政局的能力所以只能是随波逐流、人云亦云,在会议上没有什么实际性的建议和发言。

而随着隆裕皇太后以宣统帝的名义在最后一次御前会议会议上宣布皇帝逊位、参与共和后,末代睿亲王魁斌也就随大流地、浑浑噩噩地和清朝一同退出了历史政治舞台,成为了一个普通平民。

魁斌有一个女儿(长女),长大后嫁给了朝廷中级官员——一等轻车都尉、正白旗蒙古副都统、兵部行走荣源为二娶继妻;而荣源在原配嫡妻博尔济特氏去世后(原配未生育),一娶的继妻是魁斌的同族兄弟、镇国将军毓长(定慎郡王溥煦长子)的四女,后来生下儿子润良、女儿婉容。

但毓长之女在生婉容时得了产褥热而去世,因此荣源再二娶魁斌之女为继妻;可魁斌之女嫁给了荣源后也未曾生育便早早去世了,荣源三娶继妻,为毓长二弟毓朗的次女。

民国十一年(1922年),虚岁十七的婉容嫁给了逊清宣统帝,也就是历史上的‘末代皇后’;按照这个亲缘关系,魁斌也算是宣统帝的‘岳祖父’之一了(可魁斌和毓长、毓朗兄弟俩的辈分一样,是同族兄弟;魁斌比宣统帝大四十七岁,可还要小一辈呢,不知这个关系又该怎么理。)

民国四年(1915年),前清‘铁帽子王’之一、睿亲王魁斌去世,年五十二岁,逊清小朝廷赐谥号位“敬”;其长子中铨奉逊清小朝廷的逊帝‘谕旨’,‘承袭’了祖宗留下来的世袭爵位,成为了(不受承认的)末代睿亲王。

而清朝灭亡后原睿亲王府的人物故事,下一篇文章继续为大家讲述。