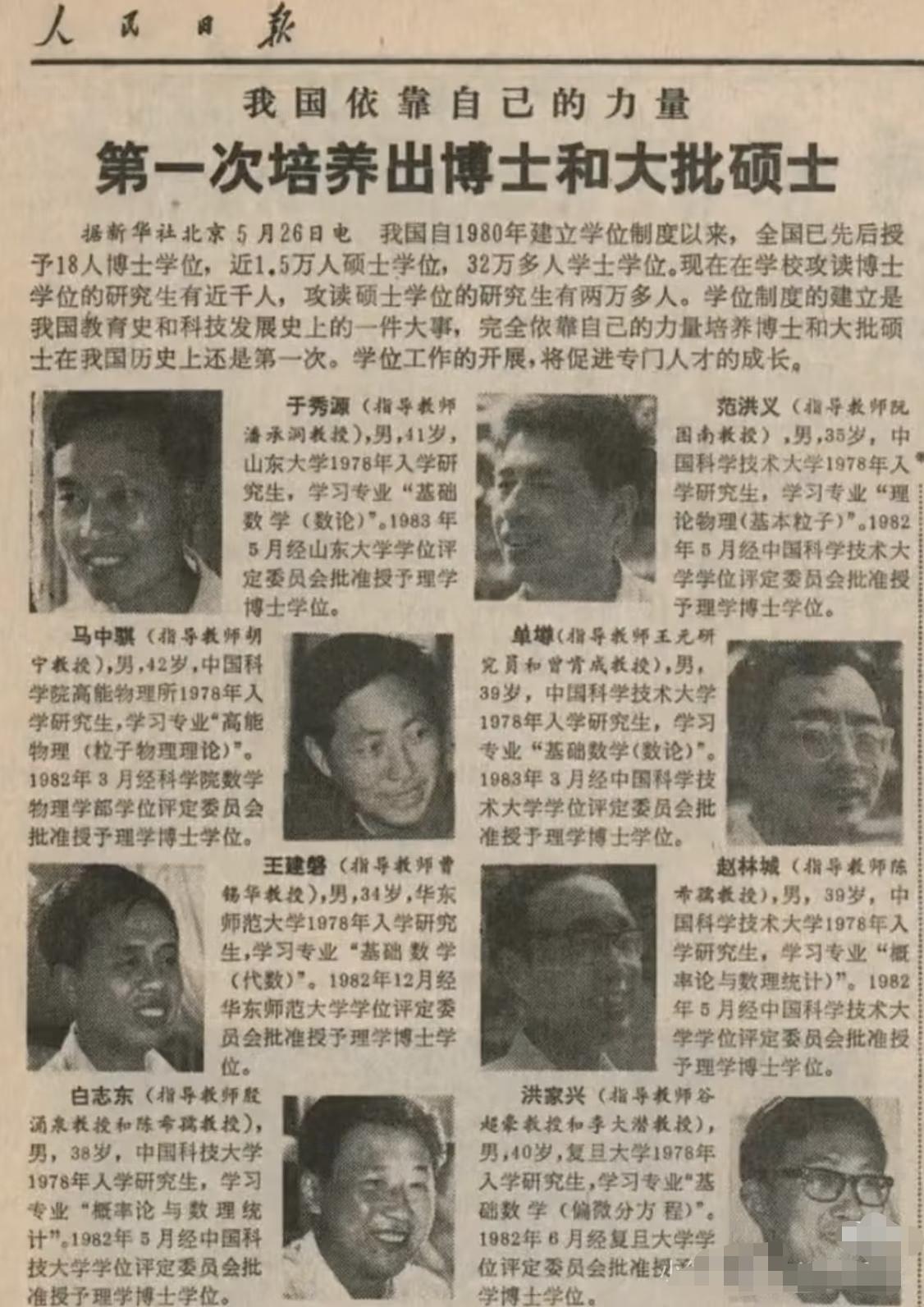

在很多人的旧观念里,“博士”三个字闪闪发光:稀缺、高贵、象征智慧的顶点,甚至在影视剧里都是“拯救世界”的那种存在。然而时代的巨轮滚滚向前,如今有两个数字狠狠地抽了我们一记响亮耳光——某高校一年招收 5000 个博士,而某地开出的博士招聘月薪则“高达”4500 元。

这两个数字放在一起,就是两个笑话;而它们背后,是更大的现实荒诞。

过去,一个高校一年招几十个博士已经是相当体面;招一两百个,都算综合实力不俗。现在好了,一声不吭,某高校一年直接来个 5000 个博士名额,这规模,别说全国高校,放全世界都是现象级的。

如果博士是这样培养的:——导师精心指导;——项目深入开展;——学术训练扎扎实实;——研究成果真材实料;——学位审核严格认真;那么请问:一个学校一年如何完成 5000 个博士的定制化培养?

要知道,博士培养是一种高度个性化的学术训练路径,不是“培训班”,不是“流水线”,更不是“工厂化生产”。你让一个高校一年培养五千个博士,就像让它一年个性化饲养五千头猪一样困难——请注意,我甚至是在夸“猪”的培养难度,因为猪至少不用写论文,更不用导师签字背书。

五千博士意味着什么?意味着博士正在从“知识塔尖精英”变成“学历市场中的大批量产品”。意味着数量的膨胀压根不可能带来质量的提升,反而可能导致贬值、失衡、失控。更意味着“博士”作为一个社会符号,正在被迫参与学历通货膨胀的最后狂欢。

博士这个词,一旦从“稀缺资源”变成“每年上千个”,就像钻石突然满地都是,再精致的切割也换不回曾经的价格。

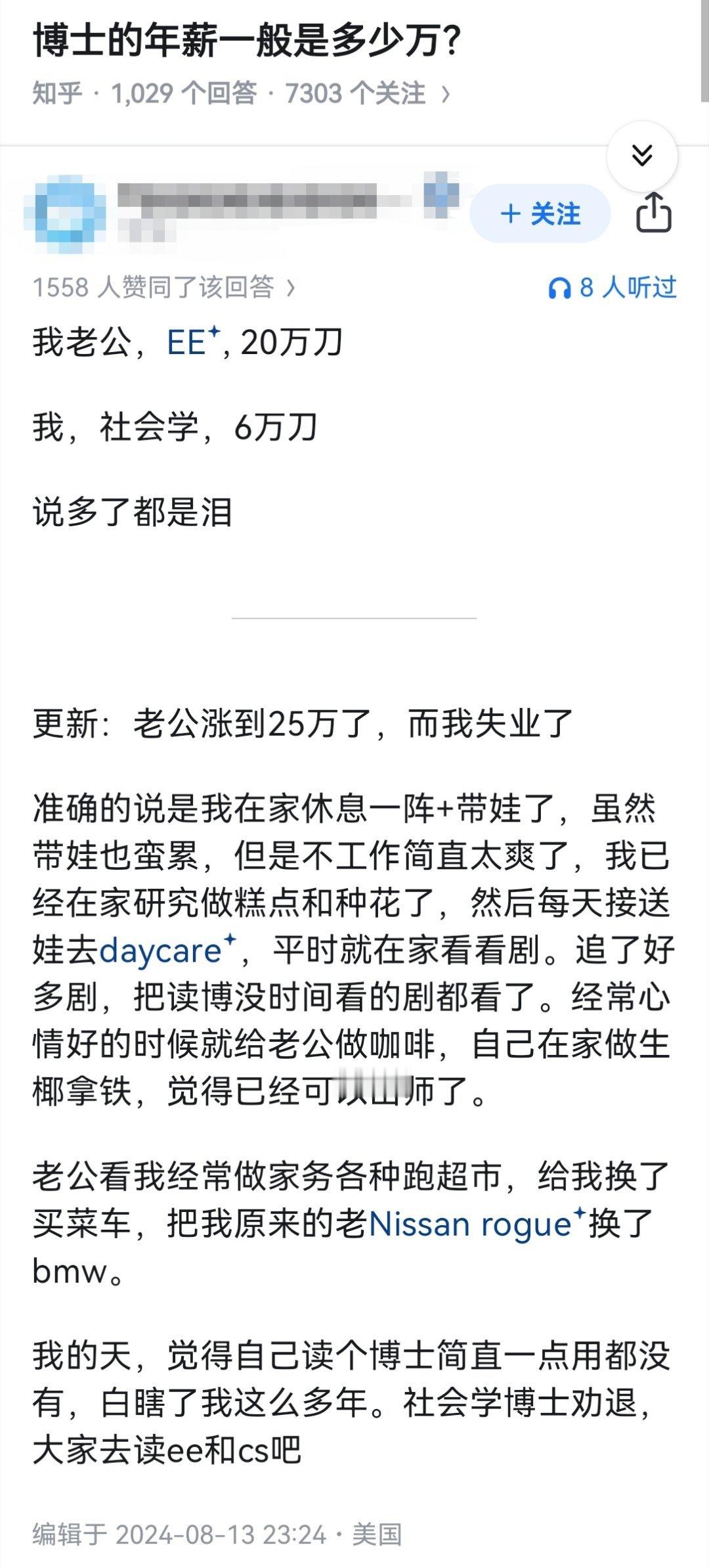

4500 月薪:当博士从“人才稀缺”变成“就业难民”让人更心酸的是另一头的数字:博士月薪 4500 元。

如果这不是招聘启事,而是某个段子手写的讽刺文,我会觉得幽默;但它真真切切发生在现实。

博士是什么?——博士是一个人十年以上学习投入的结果;——博士是 20 多岁到 30 岁最黄金十年的代价;——博士是一个家庭多年期望的投射;而这一切,在招聘市场里,只值 4500 元。

而且还不是“开玩笑的试岗工资”,就是正儿八经的博士薪酬。

这不是市场正常波动,这是对知识价值的结构性消解。

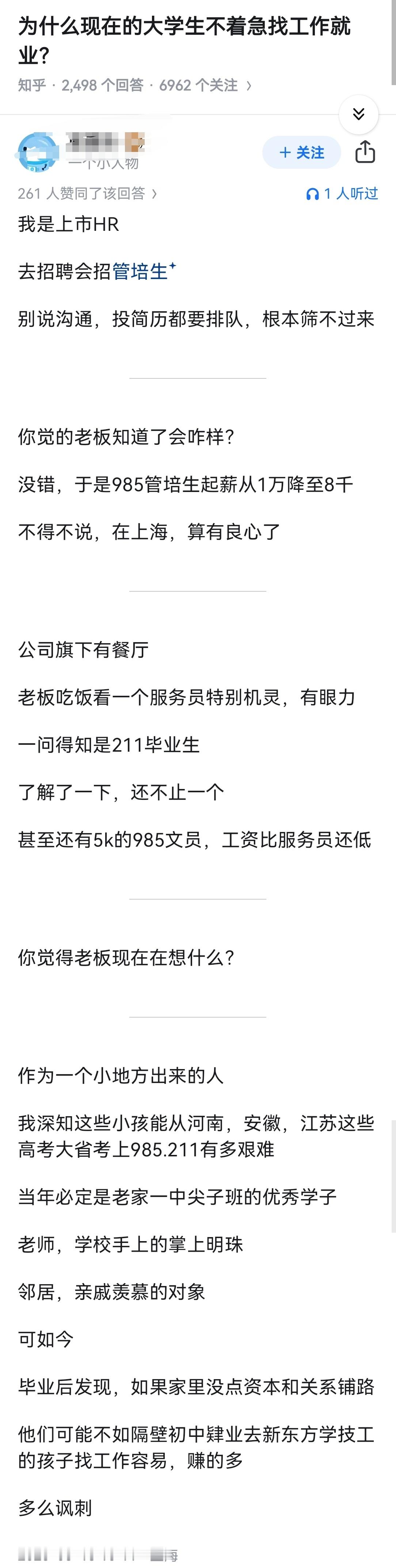

当博士与本科生、专科生甚至与刚进厂的普工工资拉不开差距时,那么社会传递给年轻人的信号只有一个:“努力读书,不如早点打工。”

更讽刺的是,这个 4500 的岗位还写着:——“要求专业博士”——“要求发表论文”——“要求有科研经历”——“要求能独立承担科研任务”

4500 块钱,买这么多要求?这不是招聘,这是讽刺人类智慧。

一个高校一年招收五千博士,这个规模大到让博士这个标签本身开始失去稀缺性。而博士月薪四千五百,这个价格低到让博士这个群体不得不面对现实的冷眼。

一个是堆积如山的供给,一个是压得喘不过气的需求。

这不是巧合,这是崩塌。

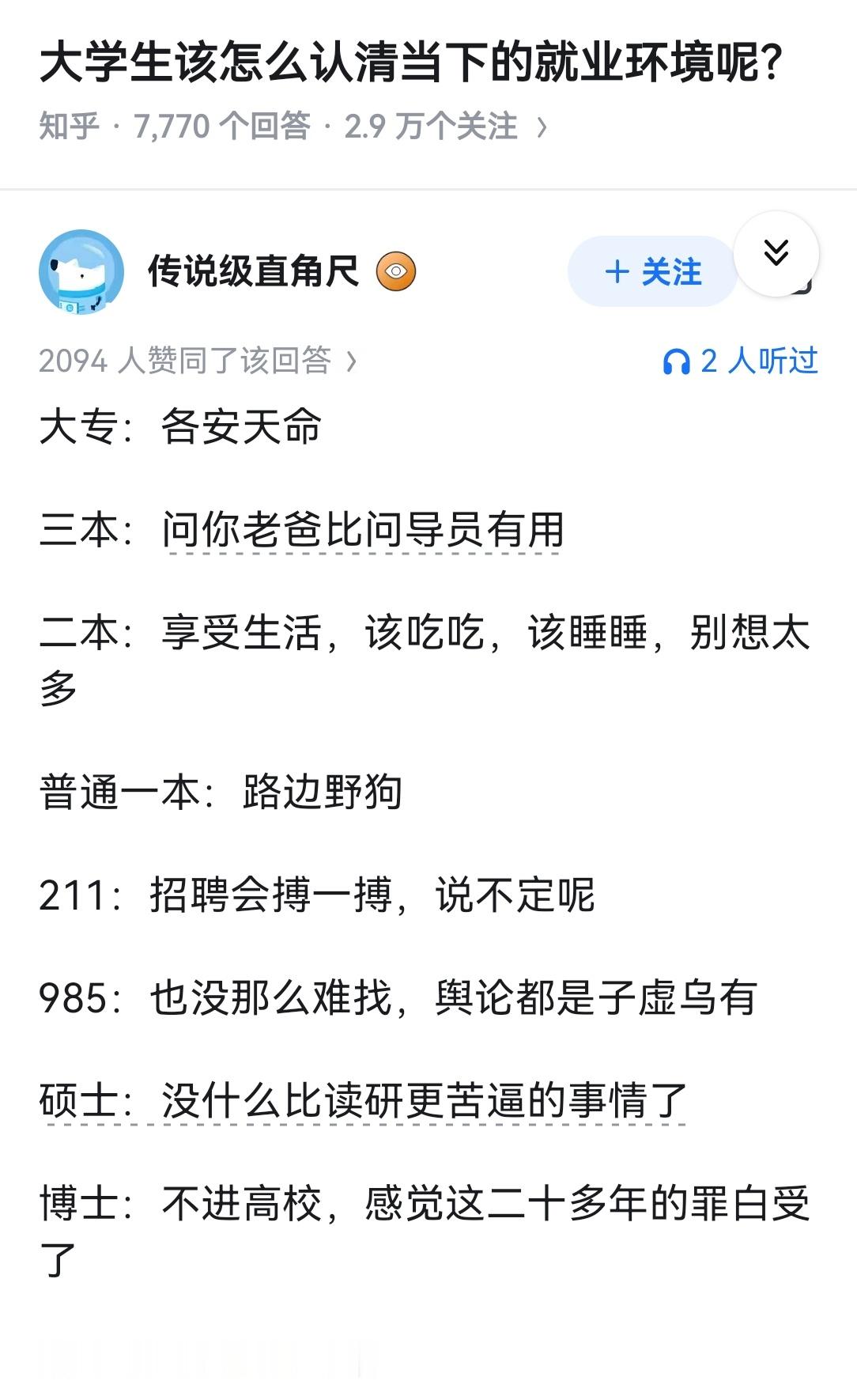

学历膨胀的极限,正在博士段位出现。当硕士贬值、本科贬值、甚至高职教育都在内卷,那么博士也无法幸免。

可怕的不是月薪 4500,可怕的是 ——博士今后会不会像城市里的咖啡店、奶茶店一样,遍地开花,随处可见?

更多人更害怕的是:博士会不会像硕士一样,从“高端人才”沦为“随手可见”的身份?未来会不会真的出现“博士骑手”“博士网约车司机”“博士客服”“博士地产中介”?

在数量失控的时代,贬值从不是意外,而是必然。

真正的问题不是博士,而是社会对知识的态度这两个数字从不同角度刺穿了同一个现实:我们的社会正在以极不健康的方式消费“学历”。

——有的学校把博士当成“规模指标”,以数量换排名、换资源、换面子;——有的机构把博士当成“降维就业者”,以最低价换最高能力;——整个社会把学历当成“门槛符号”,而非“真实能力”的代名词。

博士越来越多,但知识并没有因此更受尊重;博士就业越来越低端,但社会并没有因此变得更高效。

知识失去价值时,学历自然也失去价值。

这两个数字不是玩笑,而是警钟。

当博士一年可以批发 5000 个,当博士可以被开价 4500 元月薪,那么接下来博士将难逃两个趋势:

身份贬值:博士不再稀缺,“博士遍地走”将成为常态。

功能变质:博士不再承担科研使命,而是被市场当成“高学历劳动力”。

十年前我们开玩笑说学历贬值;今天笑话来了;未来笑话会加倍。

这一次,笑话不是讲给别人听的;而是现实,正冷冷地摆在我们面前。

评论列表