在五千年的历中,涌现出了许多杰出的人物,然而按照梁启超先生的观点,仅有两位人物堪称圣人,另一位仅属半个圣人。

梁启超先生的“两个半圣人”说,更是对中国历史人物的高度概括与评价,也彰显了他们在道德、功绩、思想上的卓越成就。下面小编就带大家从历史、文化和哲学的角度,探讨这一说法的由来、以及背后的依据。

“圣人”是一个极高的赞誉,通常指那些具备卓越道德品质、深厚学术、拥有广泛影响力的人物。要成为圣人,一般需满足以下几个标准:必须具备高尚的道德,能够成为世人的楷模;必须在学术或思想领域有独到的见解,能够推动文化的进步;最后就是,必须对社会产生深远的影响,能够引领时代的潮流。

“两个半圣人”的说法,最早是由近代著名学者梁启超提出的。梁启超(1873年2月23日—1929年1月19日),他是近代著名的思想家、政治家、教育家、文学家,戊戌变法(百日维新)领袖之一、中国近代维新派、新法家代表人物。

他在《中国历史研究法》一书中,对中国历史上的杰出人物进行了深入的分析,最终提出了这一观点。梁启超认为,中国历史上的圣人只有两个半,分别是孔子、王阳明和曾国藩。

孔子

孔子(公元前551年-公元前479年),他是儒家学派的创始人,被尊称为“至圣先师”。他的思想对古代社会产生了深远的影响,被后世尊为圣人。儒家的核心思想是仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌等,强调人与人之间应当和谐相处。

在教育领域,孔子提出了“有教无类”和“因材施教”的教育理念,为后世的教育事业奠定了坚实的基础。在政治领域,孔子主张“仁政”,强调君主应以民为本,治理国家应以德治国。孔子思想不仅影响中国人,也深刻影响了朝鲜、韩国、日本及越南等国。

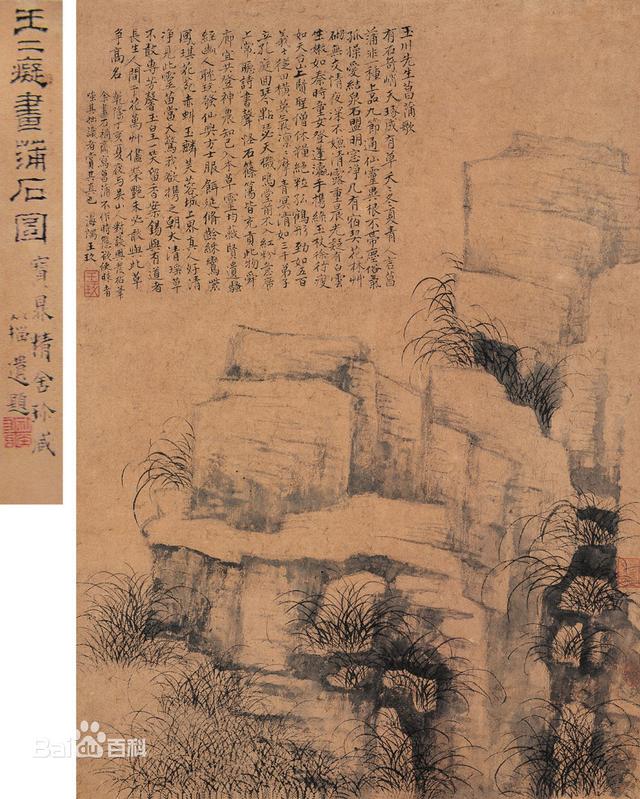

王阳明

王阳明(1472年-1529年),是明代中期的思想家、政治家和军事家。王阳明在哲学上的最大贡献在于其创立的阳明心学,主张‘知行合一’、‘致良知’,推动了儒家思想的新发展。他的心学理论不仅在中国有深远影响,更传播至日本、朝鲜半岛及东南亚,也成为了东亚文化圈的重要思想遗产。

王阳明不仅在学术上有所建树,在军事领域也取得了卓越的成就。他平定宸濠之乱、宁王之乱等战役,为国家稳定做出了重要贡献。王阳明的思想和行为也体现了儒家立德、立功、立言的三不朽标准,因此被尊为圣人。

曾国藩(1811年-1872年),是晚清四大名臣之一,也是清朝重要的政治家、军事家。他面对三千年未有之大变局,在儒家受到前所未有的质疑、出现全盘西化的声音、天平天国烧毁儒家经典的情况下,说过这样一段话:

“举中国数千年礼义人伦诗书典则,一旦扫地荡尽。此岂独我大清之奇变,乃开辟以来名教之奇变,我孔子孟子之所痛哭于九泉。”

他曾多次强调过礼义人伦的重要性,为传统文化的传承出了重要贡献。曾国藩在政治、军事和文化领域,也取得了卓越的成就。他创建湘军,平定太平天国起义;他倡导洋务运动,很大程度上推动中国近代化进程。

他同时还是一位文学家和书法家,留下了丰富的文化遗产。虽然曾国藩在某些方面与孔子和王阳明相比略有不足,但他对儒家文化的坚守和贡献,使他成为梁启超眼中的“半个圣人”。

写到最后

孔子、王阳明和曾国藩作为中国历史上的杰出人物,不仅具备高尚的道德品质和学术造诣,还对社会产生了深远的影响。他们的思想和行为体现了儒家立德、立功、立言的三不朽标准,因此被尊为圣人或“半个圣人”。这一说法不仅是对他们个人的赞誉和肯定,也体现了人们对于道德、学术、社会责任的重视。

大家如果还有别的看法,欢迎在评论区进行留言和讨论,同时也欢迎收藏和转发。(图片来源于网络侵删)