在越南边境的一处临时交换点,一名身形瘦削、步履蹒跚的中国士兵被搀扶着走出战俘区。他的脚几乎没有力气,几乎是被人拖着前行,但他紧紧攥着一枚锈迹斑斑的军徽。没有人说话,只有迎面飘扬的旗帜在风中猎猎作响。他低声喃喃:“我把它带回来了。”那一刻,所有人都明白,这不仅仅是一枚普通的军徽,而是他生命的象征。

这个人叫汪斌。六年前,他和战友在中越边境的激烈交火中被俘,关进了越南的战俘营。那时,谁也不知道他是否还能回家,他自己也没有太大希望。唯一支撑他的是那枚军徽——他从未放手。

故事要追溯到1984年。那年,边境局势紧张,老山、者阴山一带频繁交火。年轻的士兵们被迅速派往前线,许多人连家书都未及寄出。汪斌,年仅二十一岁,身高高大,性格直率,干脆利落,被认为是个“有点倔,但够硬”的兵。

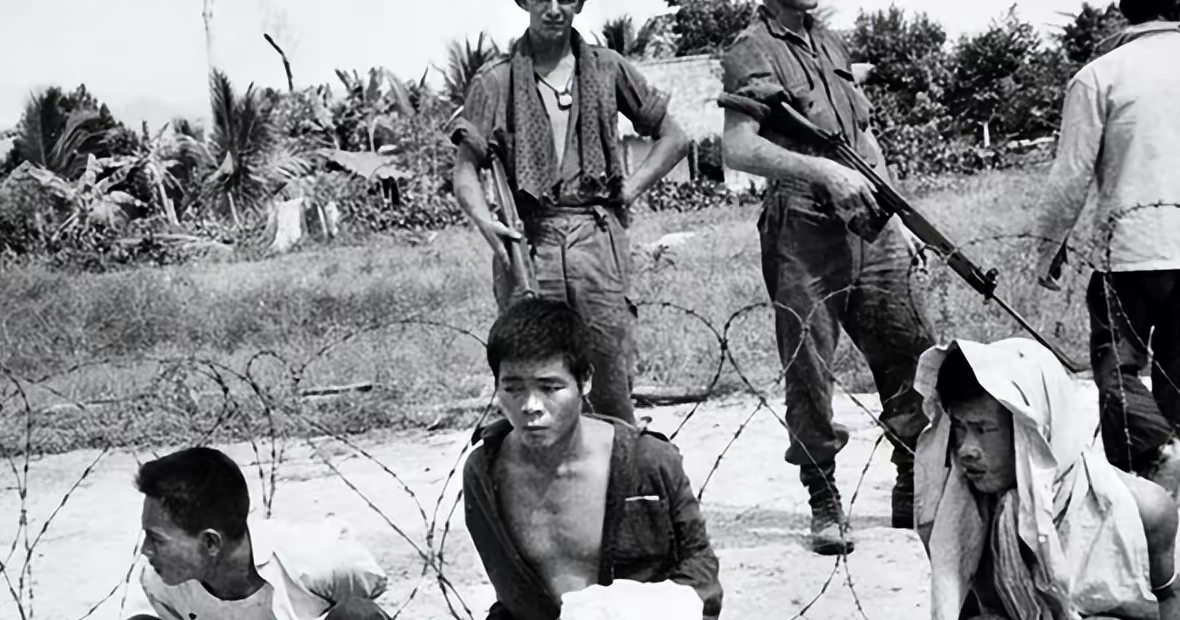

然而,突如其来的突袭让他和几名战友陷入了敌人的陷阱,消息也从此中断。尽管中越两国签署了日内瓦协议,但战俘的待遇却远远不符规定。在越南,战俘们被关进令人发指的“狗笼”——狭小得几乎无法伸展的铁笼,白天酷热难耐,夜晚蚊虫肆虐,身上布满伤痕。汪斌曾被关押三个月,出来时已几乎说不出话。

更令人发指的是“水牢”。那不是普通的牢房,而是半地下的积水坑,水深及踝,里面满是蛆虫和水蛭。站久了,脚底变白,皮肤破裂。白志利也是这般受难,伤口感染,痛苦难忍。

然而,最折磨人心的,莫过于精神上的折磨。越南方面逼迫战俘拍摄假宣传片,假装“越南人对我很好”“生活条件不错”。一次拍摄结束后,白志利因为语气平淡,被看守毒打。有人担心,若这些录像被传回国内,自己会被视为“投敌”。

许多战俘在心理压力下崩溃。一位十九岁的年轻士兵,起初还能笑着面对,但逐渐变得木然。有人试图用铁丝割断自己,结果被发现后,被关进暗房七天。出来后,他的眼睛再也无法忍受光线。

但也有人坚持不懈。1986年,有人用一个月时间,用铁丝一点点磨断了“狗笼”的铁丝。那天夜里,他趁守卫换岗,偷偷爬出牢笼,试图逃跑。距离不到三十米时,他被巡逻兵发现,几声枪响后倒在泥地上。第二天清晨,他的尸体被拖出,战俘们被迫围观。汪斌站在人群中,没有哭,也没有逃,只是把那枚军徽藏在脚下的泥土里。那是战友临终前交给他的——“你要活下去,把它带回去”。

从那天起,他放弃了逃跑的念头,只想着活着,把那份信念带回家。1989年底,中越关系缓和,战俘交换开始。汪斌身体已极度虚弱,走几步就喘不过气。收到遣返通知的那天,他几乎不敢相信自己的耳朵。走出战俘营的门,他看见中国代表站在不远处,心中终于松了一口气。“我以为我死定了。”他说,眼眶湿润。

回到祖国后,汪斌没有立即讲述全部经历。那几年,他身体恢复缓慢,情绪也极不稳定。直到有人提起那枚军徽,他才缓缓讲述了那段难以启齿的往事。“我怕别人不信,”他说,“但我知道,那是他留给我的生命信物。”

从此,再没人用“俘虏”这个词来称呼他。这枚军徽,成了他生命的象征,也是对那些在战火中牺牲战友的最好纪念。

—— 真实的历史,最残酷的记忆。