清道光十八年(1838年),武训出生于山东堂邑县武庄(今属冠县),自小家境贫苦,七岁时父亲死了,生活更困难了,幼小的他随着母亲以乞讨为生。武训年纪虽然小,但对母亲十分孝顺,每逢要到干净可口的干粮,都一定带回去给母亲吃,从来不肯自己吃,非常懂事。

每次随母亲路过学堂的时候,幼小的武训都要驻足良久。他总是为里面的琅琅读书声深深吸引,他多么渴望能读书呀。然而在当时,就他的家庭条件,上学只是一个遥不可及的梦而已。有一天,他鼓足勇气闯进学堂,请求私塾先生准许他免费入学念书。私塾先生不但不同情他,反而辱骂了他,并将他赶出门。

十五岁时,武训来到姨父张老板家做工。为富不仁的姨父没有因为他们是亲戚而给予些微的优待,反而变本加厉地让他多干活,却从来不给他工钱,还常常有事没事就打他欺侮他。这一切,小武训都忍了。

十七岁时,武训又到李举人家当长工。一天,姐姐托人捎来一封信附了几吊钱,李举人欺武训不识字,把信给他,把钱吞了。武训过后知道提出疑问,李举人不但矢口否认,还把武训痛骂了一顿。一次喂猪时,武训不小心把猪食洒在地上,也被吊起来打得遍体鳞伤。一年除夕,武训给主人贴春联,因为不识字,把春联上下贴倒了,主人认为大不吉利,拳打脚踢,又吵又骂,不许他吃饭,罚他一夜不睡觉,在风雪严寒中在院子里站了一个通宵。武训在李举人家里做长工三年,李举人一直没给他发过工钱。一次,武训的母亲病了,万般无奈,他开口向主人讨要工钱。没想到,李举人拿出了一个假账本,硬说早把工钱付清了。武训不识字,气得目瞪口呆,悲愤欲绝,反被李举人诬为有意讹诈,最后,武训被李举人的家丁打得头破血流,并被扫地出门。

这次的遭遇对他打击太大了,受伤害后的武训在庄子上的小庙里昏睡了三天。醒来后,他痛定思痛,明白了自己之所以受尽欺辱,都是因为不识字。而周围像他这样的穷人还有很多,如果不念书,将永受人无端欺负。于是他萌发了兴办义学的念头,让人们都能读书识字,不再受人欺。

(二)边走边唱,快乐行乞集资然而以赤贫之身办义学,旷古未闻,难度可想而知。但武训对此很有信心,他决心以一生的苦行和执著来实现这个伟大的梦想。

1859年,二十一岁的武训开始行乞集资,掀开了自己人生崭新的一页。他手持铜勺,肩背褡袋,烂衣遮体,边走边唱,四处乞讨,足迹遍及山东、河北、河南、江苏等地。他一边行乞,一边唱着自己编的歌谣,歌词似诗非诗,但有积极向上的内容,有一定的韵脚,内容全都与兴办义学有关。无论别人问话还是嘲笑,他都以唱歌做答;无论劳作还是休息,他都愉快地歌唱:如干活受人欺,不如讨饭随自己,别看我讨饭,早晚修个义学院。

他到处出卖自己的劳力,苦活累活抢着干,过着牛马式的生活,目的就是为攒钱办学。干的都是牲口做的苦力活,武训不以为苦,还快乐地唱道:“出粪,锄草,拉砘子来找,管黑不管了,不论钱多少。给我钱,我砘田,修个义学不费难。又当骡子又当牛,修个义学不犯愁。”

谁知,善良的武训再遭欺骗。一年后,武训辛苦积存的一点钱,都被他的姐夫骗去了。武训为此气得水米不进,伤透心了。几天后,他又缓过气来,潇洒地唱道:“只见好人盖高楼,没有恶霸行到头。”

一些人嘲笑他害了“义学症”,他坦然唱歌回答:“义学症,没火性,见了人,把礼敬,赏了钱,活了命,修个义学万年不能动。”要饭时,难免遇到吝啬不给东西的人,武训就达观地唱:“不给俺,俺不怨,自有善人管俺饭。”

当遭遇声色俱厉的谩骂时,他也不生气,唱歌以对:“大爷大叔别生气,你几时不生气,俺几时就出去。”

武训把要来的钱都积攒起来,要来的干粮,好的完整的卖掉,换成钱攒起来。自己只吃粗劣、发霉的食物和菜根、地瓜蒂等,并以小曲来唱出自己的心声:

“吃杂物,能当饭,省钱修个义学院。

吃的好,不算好,修个义学才算好。”

那些岁月,武训不知吃了多少苦。他一天到晚乐此不疲地干那些别人不肯干、不屑干的累活。如推磨、碾米、替人割麦子等。此外,还替人家大清早打扫茅房,出粪晒干后做肥料。

有时也帮人挑水浇园、挑粮食、挑笨重东西等,按照路程远近和重量计算报酬,收入还算可观。就这样日积月累,积攒办义学所需的资金。

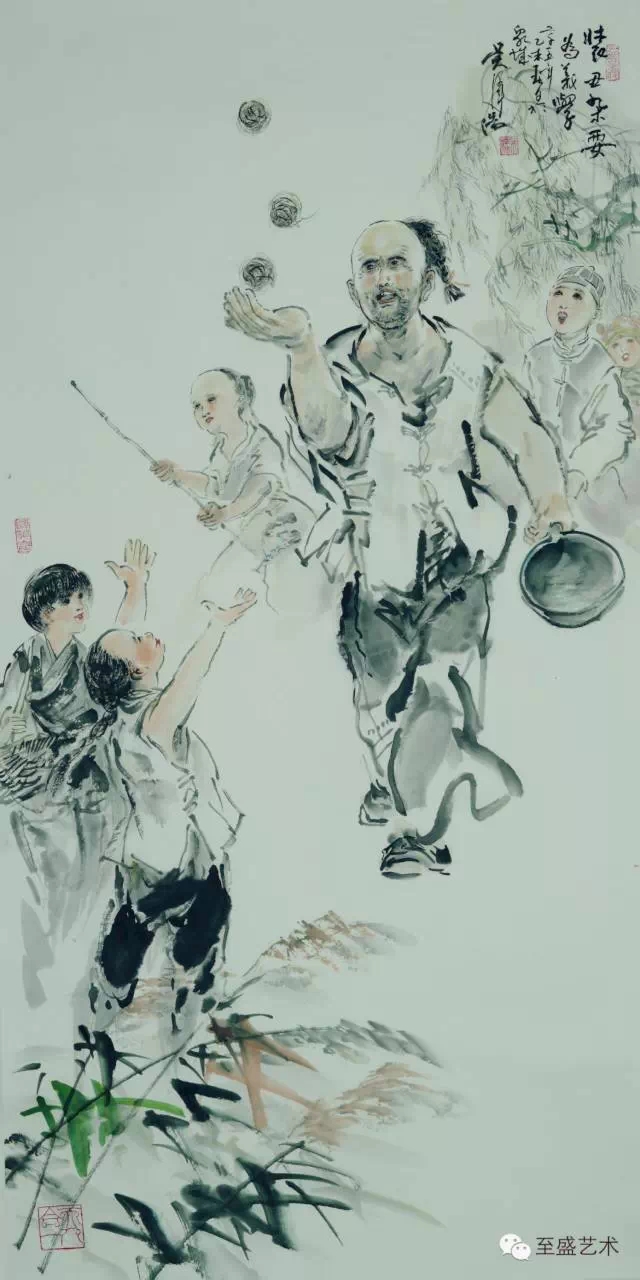

为了赚点钱来办义学,他有时还像个江湖杂耍艺人一样到各处的庙会集市上耍把戏,以取赏钱。表演全身倒立“扛大鼎”,以手代脚做“蝎子爬”,翻身跳“打车轮”,趴在地上给孩子做马骑,还有锥刺身、刀破头等节目,甚至吃毛虫蛇蝎、吞石头瓦砾,等等。实在是不容易,一切都是为了兴办义学!或是趴在地上给孩子做马骑,甚至是给人当出气包,打一拳2个钱,踢一脚3个钱……他还将自己的辫子剪掉,只在额角上留一小辫,装扮成戏里的小丑模样,以获得别人的施舍。

另外,他还当邮差、拣收破烂、轧棉花、纺线等。武训就这样到处流浪,做短工,要饭,漂泊。

晚上就睡在人家的磨房、灶屋,或者是破庙里。每天深夜他还在如豆的灯光下搓捻线绳,绩麻缠线。他边绩麻边唱道:

拾线头,缠线蛋,一心修个义学院;

缠线蛋,接线头,修个义学不犯愁。

二十九岁那年,武训已攒下了一些积蓄,他用这些积蓄买了四十五亩便宜的低洼盐碱地,并愉快地唱道:

只要该我义学发,买地不怕买碱沙;碱也退,沙也刮,三年以后无碱沙。

只要该我义学发,要地不怕要大坑;水也流,土也壅,三年以后平了坑。

武训三十八岁那年,山东大旱,饿死不少人。武训用自己的钱买了四十担高粱赈济百姓。

武训的哥哥不务正业,常向他借钱,一些亲戚朋友也来要求他资助,武训都拒绝了,正色答之:“不顾亲,不顾故,义学我修好几处。”

乡里一对孤寡的婆媳两人,靠要饭为生,好心的武训却慷慨地赠给她们十亩地,还唱道:

这人好,这人好,给她十亩还嫌少。

这人孝,这人孝,给她十亩为养老。

(三)终生未娶,办起三座义学俗语说得好:集腋成裘,聚沙成塔。经过多年的辛劳,武训终于积少成多,存了一笔数目可观的钱。

他打听到本县(山东堂邑县)有一位举人杨树芳,为人正直,名声很好,值得信赖,想把钱存放在杨家,于是跑到杨府求见。由于他是乞丐,主人拒而不见,他便在大门口一跪就是两天,最后终于感动了杨举人。武训声泪俱下地把乞讨积钱、兴义学之事原原本本叙述一遍,杨树芳举人深深为之感动,不但答应帮他存钱,并且表示要助他办学,助其完成夙愿。

光绪十二年(1886年),武训四十九岁,已置田二百三十亩,积资三千八百余吊,决定创建义学。

光绪十三年(1887年),两位开明地主仰慕武训的为人,联合捐出土地供武训办义学之用。

武训开始到各地购买砖瓦木料,并亲自押运。开工后,武训每天早起晚睡,在工地上搬砖打水,和工人们在一起共同劳动。

光绪十四年(1888年),武训花钱四千余吊所建的第一所义学在堂邑县柳林镇东门外落成了,取名“崇贤义塾”。

武训用了整整三十年的时间来实现他的理想,在这三十年里,他受尽苦难,但始终坚定地一步步迈向目标。

“崇贤义塾”建成后,武训亲自跪请有学问的进士、举人任教,跪求杨树芳做学董,主持义塾,跪求贫寒人家送子上学。当年招生五十余名,分蒙班和经班,不收学费。

开学当天,准备了丰盛的筵席招待学董、老师和乡绅,武训自己却在外面向来宾磕头致谢,坚决不肯入席,只在宴会后吃了些残羹冷炙以充饥。

义塾成立后,武训实现了心愿,但依旧以乞讨为生,依旧住在破庙里面,学生们集体跪求他来住义塾,他也不肯,说:“我过的生活自己不觉得苦,只要你们努力学习,我比什么都快乐。”

一天大风,庙屋上的瓦刮下来,落到武训头上,砸得他头破血流,他却悠然自得地唱着:“打破头,出出火,修个义学全在我。”

义学创办人武训还十分关心义学里学生的读书情况,时不时来探视一下,对勤于教事的塾师,武训常常叩跪感谢;对贪玩、不认真学习的学生,他则是下跪泣劝:“读书不用功,回家无脸见父兄。”

一天清晨,学生都已到齐,塾师却尚未起床。武训悄悄地走进塾师的卧房,不声不响地跪在床前不住地流泪。

塾师醒来后,武训说:“先生睡觉,学生胡闹,我来跪求,一了百了。”还有一位塾师请假回家,逾期不归。

武训步行六十华里赶到塾师家,孤身等候在门外一个通宵。塾师羞愧万分,再不敢超过期限。师生们感动于武训的真挚诚恳,没有一人再有一刻的疏忽怠慢,学风甚好,教学随之而相长。

时任山东巡抚的张曜听说武训的义行,特地召见之。武训衣衫褴褛地步行到济南府。会面时,武训一面和张巡抚侃侃而谈,一面不断地捻着线头。

他的率真淳朴令巡抚大为感动,下令免征义学田钱粮和徭役,另捐银二百两,同时奏请光绪帝颁以“乐善好施”匾额。

清廷授以“义学正”名号,赏穿黄马褂。这本是至高无上的荣耀,但是在钦差面前,武训却不愿意下跪谢恩,也不愿意穿黄马褂,说:“义学正,不用封,黄马褂,没有用。修个义学万年不能动。”

光绪十六年(1890年),武训资助了证和尚二百三十吊钱,又在今属临清市的杨二庄兴办了第二所义学。

光绪十九年(1893年),武训搜集与购买了大量的有益图书,建起了读书会,专供没有钱买书的人自由借阅。

有时他还携带图书到村镇的集市庙会上巡回展览,供乡亲们阅读。还大量翻印浅显的学习文章和书籍,免费散发给农民。

同一年,朝廷官员,学部侍郎裕德到山东视察,武训在大街上拦轿募款。裕德捐给他二百两银子。

光绪二十二年(1896年),武训花了三千吊钱于临清御史巷办起第三所义学,取名“御史巷义塾”(即今天的山东省示范化学校临清“武训实验小学”)。

武训一心一意兴办义学。为免妻室之累,他一生不娶妻、不置家,过着清苦不堪的生活,在自己身上一文钱都舍不得花,倾其所有办义学。他晚年声名远播,赢得了广泛的敬重。

“御史巷义塾”建成不久,武训就积劳成疾身染重病,却不肯占用房间,躺在义塾的屋檐下休养。

半个月后,光绪二十二年(1896年)四月二十三日,武训在琅琅读书声中含笑离世,终年五十八岁。

根据其遗愿,葬于柳林崇贤义塾旁。发丧之日,沿路六十里各村民众自发设奠路祭,自动送殡者达万人,沿途来观者人山人海,师生们哭声震天,老百姓们亦潸然泪下。

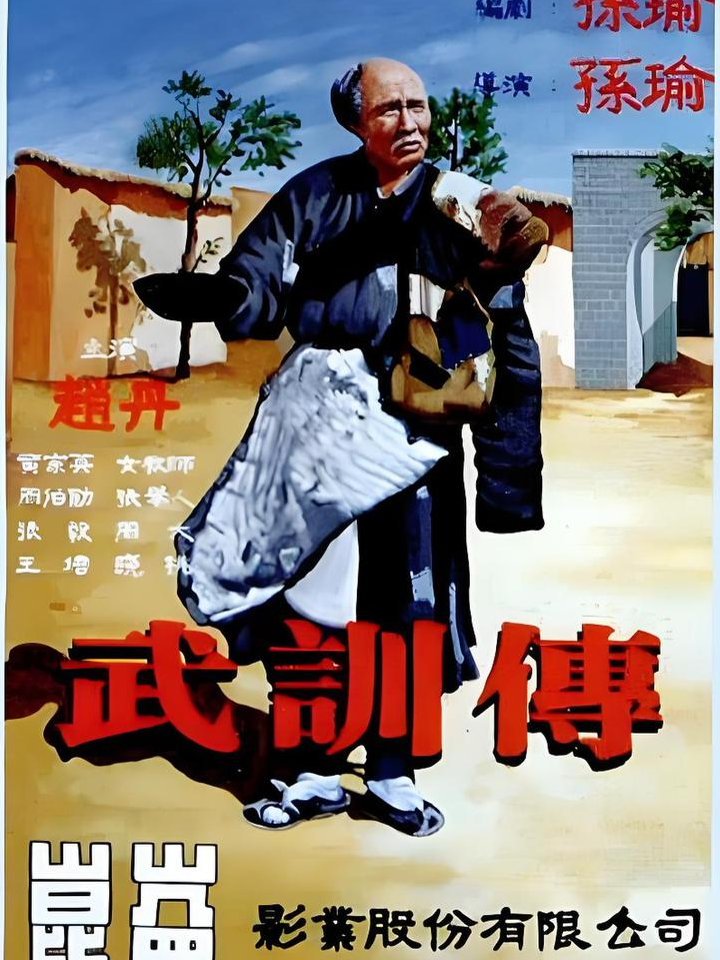

后来他的善行轰动朝野,国史馆为他的事迹立传,他成了以乞丐身份被载入中国正史的第一人,也是唯一的一人。

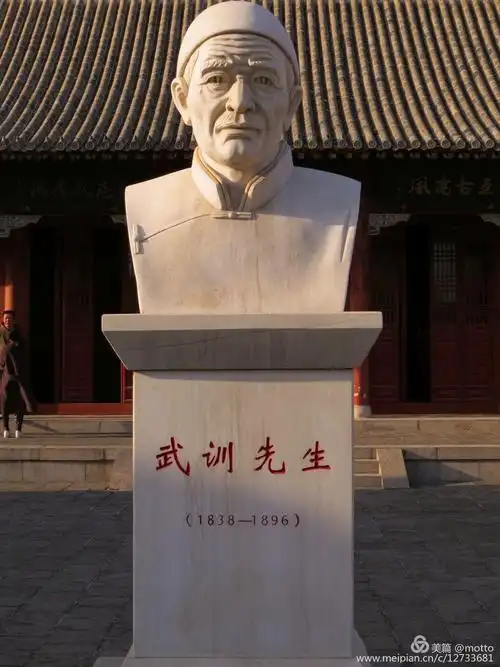

清政府还给他建“乐善好施”牌坊,赐名“训”,赏穿黄马褂。从此,武七才真正有了一个名字——武训。

2006年,武训墓及祠堂公布为山东省文物保护单位。

民国时期某中学的一次历史考卷中有这么一道题目:说出你最崇拜的历史人物。在三百多份答案中,几乎所有学生都回答武训。

正如大教育家陶行知先生所言:乞丐的形象虽然不美,但是那颗比金子还宝贵的心灵,应该在全社会熠熠闪光。

他绝不应该被人们所遗忘!

(四)义丐武训办学礼赞王锦森,著名诗人,1957年生,祖籍安徽阜阳。曾供职于省文化厅干部学校、安徽青年报社、安徽法制报社等文化新闻部门。现任《安徽法制报》社驻淮北站站长、中华诗词协会会员,淮北市诗词楹联家协会副主席,近年来,先后出版《红尘行吟》《坐看云起》和《尘埃落定》六部诗集。

清末年间一乞丐,

原是人间一圣贤。

为兴义学千般苦,

浩瀚青史美名传。

少小家贫受饥寒,

无缘学堂私塾念。

父去母亡苦伶仃,

大街小巷去讨饭。

可怜七岁一童年,

一钵一杖一缕衫。

沿街行乞讨生活,

日日夜夜泪洗面。

春夏秋冬四季天,

大街小巷影孤单。

风霜雪雨浸寒衣,

烈日酷暑灼容颜。

世道炎凉多苦难,

人前人后尽冷眼。

饥寒交迫苦海里,

无依无靠情堪怜。

凄风楚雨降人寰,

滚滚红尘路漫漫。

岁月无情人有情,

活命全赖百家饭。

一晃儿童变少年,

讨饭打工谋辛酸。

为富不仁商贾家,

持强凌弱欺良善。

辛苦劳作整一年,

商家昧心克扣钱。

少年无奈据理争,

恶人棍棒皮肉惨。

奄奄一息街道边,

月黑风寒无处安。

幸有良人施救助,

方始孤儿一命还。

只因幼小无书念,

生活处处遭艰难。

从此少年立大志,

乞讨化缘筹善款。

为兴义学心中愿,

不辞劳苦历艰险。

一分一厘口中省,

风里雨里不间断。

半生艰辛数十年,

不婚不娶不置田。

无儿无女无挂碍,

一心只为付梦圆。

日复一日人不闲,

滴水成河汇江川。

功夫不负痴情人,

座座学堂起连连。

从此穷人有书念,

喜讯随风四处传。

一片赤诚撼天地,

四邻八乡交口赞。

县令闻讯跃马前,

实地堪查愧汗颜。

连夜奏本报朝庭,

龙颜甚慰御笔圈。

旌表圣旨颁下殿,

黄袍马褂赐身穿。

一段佳话史书传,

大爱云天武氏贤。

祠堂立在人心中,

不是神仙胜神仙。