一、案情简介

入院后经血液科专科医生会诊,结合实验室检查结果:血小板计数持续下降,至7810⁹L,纤维蛋白原降至1.2gLD二聚体显著升高,凝血酶原时间延长到18秒,3P试验呈阳性——最终确诊为“弥漫性血管内凝血”(DIC),并即刻启动血浆置换以及浓缩血小板输注治疗。

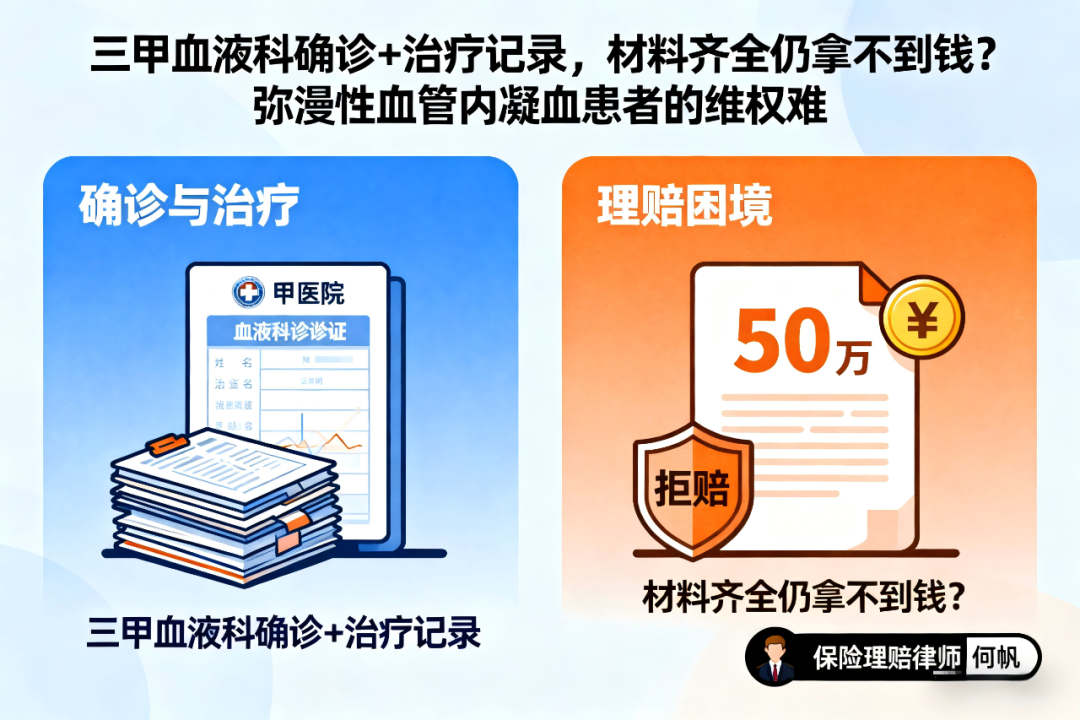

张先生此前投保了一份保额为50万元的重大疾病保险,于是向保险公司申请重大疾病保险金。不过三个月过后,他所收到的并非理赔款,而是一张《拒赔通知书》。理由是:“未满足合同约定的全部四项检验指标,并且缺乏‘必须输注血浆和浓缩血小板’这一明确的医嘱记录”,所以不符合条款定义,不予赔付。

张先生不解:明明被三甲医院确诊为DIC,也接受了相应治疗,为何仍被拒赔?

这并非孤例。在笔者代理的多起类似案件中,许多患者都面临相同的困境——医学上的确诊与保险合同中的“定义”之间存在巨大落差。而这一落差,正是保险公司惯用的拒赔逻辑。

作为曾在法院从事民商事审判工作多年、审理过数百起保险纠纷案件的法官,又曾担任某大型保险公司法律顾问的法律从业者,我深知此类争议背后的法律逻辑与博弈空间。今天我们就以“弥漫性血管内凝血”这一特殊重疾为例,深入剖析其理赔困局与破局之道。

二、保险合同如何定义“弥漫性血管内凝血”

我们先来看一份典型重疾险合同中对“弥漫性血管内凝血”的定义:

指血液凝固系统和纤溶系统的过度活动导致微血管血栓形成、血小板及凝血因子耗竭和严重出血,需要输注血浆和浓缩血小板进行治疗。该疾病必须由专科医生明确诊断,并须提供同时具有下列条件中的至少三项的检验报告:

(1)血小板计数<100×10⁹ l 或者呈进行性下降;< strong>

(2)血浆纤维蛋白原含量<1.5g l 或者>4g/L 或者呈进行性下降;

(3)3P 试验阳性或者血浆 FDP>20mg/L;

(4)凝血酶原时间>15秒或者超过对照组3秒以上。

从医学角度来看,上述标准,较为轻松愉快地基本符合国际公认的DIC诊断框架(比如说ISTH评分系统)。但问题在于,这份定义,并非单单只是医学描述,而是经由用心设计的格式化法律条款,它将一个动态发展着的临床综合征,固定化成为静态、机械的数字组合。

这里就暴露出一个关键法律问题:当医学实践与保险条款发生冲突时,应以谁为准?

根据《中华人民共和国保险法》第三十条规定:“采用保险人提供的格式条款订立的保险合同,保险人与投保人、被保险人或者受益人对合同条款有争议的,应当按照通常理解予以解释。对合同条款有两种以上解释的,人民法院或者仲裁机构应当作出有利于被保险人和受益人的解释。”

这意味着,即便条款明确地写明了四项指标需满足其中三项,不过如果实际的病情确实属于DIC,并且已经接受了规范的治疗,仅仅因为某一项指标没有达到“阈值”或者记录不够完整就被拒绝赔付,这样的解释明显与“通常的理解”相违背。

更进一步,在我审理过的多起类似案件中,我发现保险公司常常利用“同时具备,至少三项”这一表述来做文章,要求所有三项指标在同一份检验报告中出现。但在临床上,DIC的发展是一个渐进的过程,不同的指标可能在不同的时间点达到异常水平。若强行要求“同时出现”,就等于变相地提高了理赔门槛,实质上构成了对被保险人权利的一种不合理限制。

这一点在司法实践中已有判例支持。例如有法院认定:保险公司在制定疾病定义时,若将本应属于动态监测范畴的医学判断简化为一次性数据比对,忽视疾病的演变过程,属于不当加重被保险人举证责任,相关条款应作不利于保险公司的解释。

除此之外,“需要输注血浆以及浓缩血小板来进行治疗”这一前提条件,也成为了保险公司拒赔的常用托辞。但在真实的医疗场景里,是否开具“输注医嘱”通常取决于医生对整体病情的评估、血源的供应状况乃至患者自身的意愿。有些患者虽然符合输注的指征,不过由于家属拒绝或是病情暂时缓解而未执行,难道就能够因此否定其身患重疾的事实吗?

显然不能。

正如(2020)闽01民终2195号判决所强调的:“保险合同以格式条款对被保险人所患疾病的治疗方式予以限制,不当加重被保险人治疗风险,属于排除被保险人依法享有的权利的情形,相关条款应认定为无效。”

虽然该案涉及的是手术方式的限制,但其裁判逻辑,完全可类推适用于此处——即保险公司不得通过限定,治疗手段来规避赔付责任,否则将背离重疾险设立的初衷:保障患者在罹患严重疾病之时,获得经济支持。

三、如何判断自己是否符合“弥漫性血管内凝血”的理赔条件

面对复杂的医学术语与法律条文,普通消费者极易陷入自我怀疑。这样究竟该如何理性评估自己的理赔可能性?以下是我结合多年实务经验总结的“四步自查法”:

第一步:确认是否存在“专科医生明确诊断”

这是基础,其中的基础。所谓“专科医生”,通常指在血液科、重症医学科或急诊科,且具备高级职称的执业医师。若出院小结以及病程记录中,有明确诊断为“弥漫性血管内凝血”或者“DIC”,并由上述科室的医生进行签署,这样就已满足此项要求。

值得注意的是,部分保险公司,会主张“仅写在初步诊断中,不算数”。对此,《保险法》第十七条明确规定,保险人应,对免责条款履行提示说明义务。若未就此,作出特别说明,仅凭诊断位置的不同,就拒绝理赔,难以成立。

第二步:核查实验室指标是否满足“至少三项”

不必拘泥于“同一时间点”的检测结果。只要在整个住院期间,先后出现了三项符合标准的异常指标,即可视为满足条件。

例如,入院第一天血小板15秒,即使三次检测,不在同一天,也不影响其有效性。法院一般认为,疾病进展具有阶段性,分批次检测,更能反映真实的病理进程。

第三步:审查是否进行了实质性治疗

“需要输注血浆,与此同时也需要浓缩血小板。”此乃硬性条件不过此处的“需要”需理解为“医学指征已然存在”,而非“实际予以施行”。

换言之只要在病历中记载了“建议输注”,“拟行血浆置换”,以及“因家属暂不同意暂缓输注”等内容就能够证明治疗必要性已经存在。倘若保险公司以“无正式医嘱”为缘由拒赔,这属于对合同本意的错误解读。

在我代理的一起案件中,患者虽未实际输血,但医生多次在病程记录中强调“具备输注指征,家属暂拒”。最终法院采纳了我的观点,认定保险公司不得以此为由免除责任。

第四步:排除“既往症”或“等待期内发病”的情形

这是另一个高频拒赔点。保险公司,常调取投保前体检记录,寻找蛛丝马迹,声称患者“早已存在凝血异常”。

但必须指出,单一指标异常≠确诊DIC。正如2020)京02民终7960号案所示,症状相似不等于疾病相同,不能仅因投保前有过轻微凝血功能波动,就推定其已“初次发生”DIC。

更何况,《保险法》第十六条赋予保险公司的解除权,是有着严格期限的——自知道解除事由之日起,三十日内不行使,即会消灭。若保险公司拖延调查,超期解约,这样它的抗辩便将归于无效。

四、保险公司常见的拒赔理由及专业反驳策略

在处理此类案件过程中,我发现保险公司拒赔主要集中在以下几个方面,现逐一拆解:

理由一:“未同时满足三项检验指标”

这是最常见的,也是最典型的拒赔话术。其本质乃机械地套用条款文字,将临床现实予以忽略。

反驳要点:

DIC为动态疾病,指标变化具有时序性,不应强求“同时出现”;

根据《保险法》第三十条,对条款理解存在歧义时,应作有利于被保险人的解释;

提供完整住院期间的所有凝血功能报告,证明三项指标均曾在病程中达到异常标准。

司法实践中,已有多个判例,明确地否定了“同时性”要求。例如某中级法院指出:“保险合同并未明确地限定‘在同一时间’进行检测,而保险公司单方面附加了此条件,这属于扩大了免责范围,是不应该被支持的。”

理由二:“无输注血浆或血小板的正式医嘱”

保险公司常以“电子病历未显示输注医嘱”为缘由拒赔患者。不过他们却漠视了医生的口头建议,以及护理记录、用药清单等这类间接性的证据。

反驳要点:

医疗行为具备着高度的专业性,是否进行输注这一事宜,是由医生进行综合的判断,切不可过分地强求形式上的完备;

若病历中载明“具备输注指征”“家属拒绝”“病情危重建议尽快输注”等内容足以证明治疗必要性;

参照(2020)闽01民终2195号案精神,限制治疗方式属于排除被保险人权利,相关条款无效。

理由三:“属于继发性疾病,非独立重疾”

部分公司辩称DIC多为其他疾病引发(如败血症、肿瘤、产科并发症),故不属于“独立疾病”,不应单独赔付。

反驳要点:

重疾险保障的是“特定疾病状态”,而非是病因的由来;

条款并未限定DIC必须为“原发性”,只要符合定义即可赔付;

若按此逻辑,几乎所有重疾,皆是“继发”而来的例如心梗源于高血压,脑中风源于动脉硬化),这将会彻底架空保险的功能。

理由四:“投保时未如实告知既往凝血异常”

此类抗辩多见于投保前有过轻度凝血障碍的患者。

反驳要点:

单次异常不代表患病,更不等于DIC。

保险公司负有举证责任,须证明该既往异常与本次发病存在直接因果关系;

若保险公司未在法定期限内行使合同解除权,事后不得再以此为由拒赔。

我在保险公司做法律顾问时,参与修订过好几份健康告知问卷。所以我清楚哪些问题是“合理询问”,哪些算“过度追溯”。对于那些模糊不清、边界不明确的健康告知项目,法院一般会对保险公司做不利解释

结语

当我们谈论“弥漫性血管内凝血”这类罕见,但致命的疾病时,本质上是在讨论一个更深层的问题:保险到底是风险共担的机制呢,还是文字游戏的战场?

张先生们的遭遇提醒我们,当一个人躺在ICU里与死神赛跑时,他最不需要的,是一份冰冷的拒赔函。

重疾险的设立初衷,是为不幸者,提供一道经济防线。可在现实中,一些保险公司,却通过精细化的条款设计,严苛的理赔标准,不断压缩赔付空间。他们聘请顶尖的精算师设计产品,动用庞大的法务团队应对诉讼,却不愿在客户最为脆弱的时候,给予一丝信任。

作为一名毕业于985高校法学院、兼具法官与企业法律顾问双重经历的律师,我始终相信:法律的意义,不仅在于胜负,更在于纠正失衡。

每一次成功的理赔维权,不仅是对个体权益的捍卫,更是对行业规则的重塑。当越来越多的法院开始否定“机械适用条款”“过度限制治疗方式”等做法时,就意味着保险业正在被拉回正轨。