“金玉良缘”是《红楼梦》中一段“公案”。它前期波涛汹涌,后期却风平浪静,直至销声匿迹。这巨大的转折从何而来?细按前八十回文本,一个被忽略的真相浮出水面:“金玉”之说的湮灭,并非阴谋失败,而是薛宝钗在洞悉真相后,基于巨大自尊与理性的一次主动撤退。

一切的源头,在第八回“比通灵金莺微露意”。当宝玉好奇宝钗的金锁,念出上面的字时,关键的推手登场了:

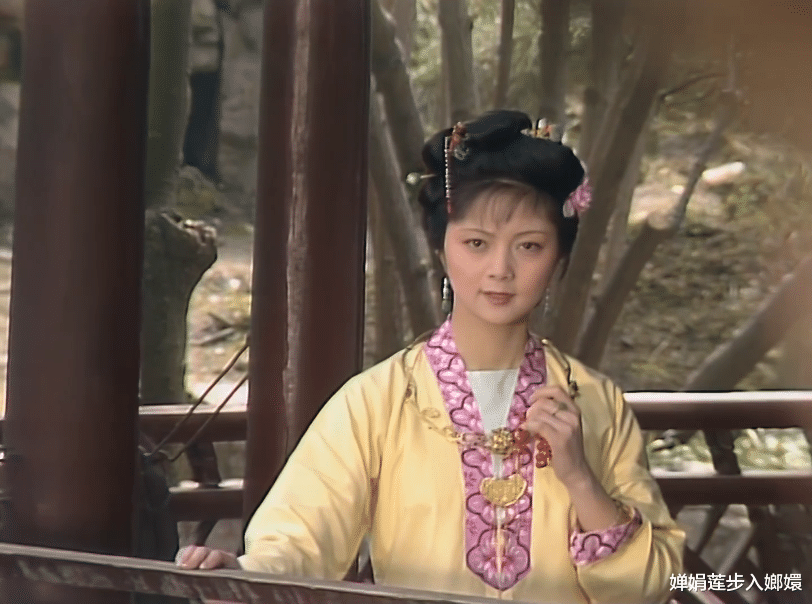

宝玉看了,也念了两遍,又念自己的两遍,因笑问:“姐姐,这八个字倒真与我的是一对。”莺儿嘻嘻笑道:“是个癞头和尚送的,他说必须錾在金器上……”宝钗不待说完,便嗔她不去倒茶……

莺儿的话被刻意打断,但核心信息已然放出:金锁是和尚给的,须与有玉的配对。此处的“不待说完”,是曹公的春秋笔法,既写出了宝钗大家闺秀的矜持与避嫌,也留下了此事被有意传播的无限想象空间。这颗种子一旦种下,便成了黛玉心中拔不掉的刺。

第二幕:风波迭起,三人成局(第十九回至第二十九回)“金玉”之说如同一块巨石投入大观园的平静湖面,激起宝黛间无尽的试探与争吵。

黛玉的敏感与敲打(第十九回):黛玉笑道:“再不敢了。”一面理鬓,笑道:“我有奇香,你有‘暖香’没有?” 宝玉见问,一时解不来,因问:“什么‘暖香’?”

黛玉点头叹笑道:“蠢才,蠢才!你有玉,人家就有金来配你;人家有‘冷香’,你就没有‘暖香’去配?”

这醋意与不安,溢于言表,只能通过玩笑的方式,发泄自己的不满。

宝钗的处境与尴尬(第二十五、二十六回):宝钗身处漩涡中心,同样备受困扰。她曾借如来佛开玩笑,调侃宝黛姻缘,反惹得黛玉脸红。更明显的是,连怡红院的丫头都对她产生了怨气:

晴雯……抱怨说:“有事没事跑了来坐着,叫我们三更半夜的不得睡觉!”

从这段话中可以看出,虽然宝钗知道黛玉对宝玉的感情,但是她也控制不住她对宝玉的感情。

元春赐礼的催化与宝玉的瞬间动摇(第二十八回):元春端阳节赐礼,独宝钗与宝玉相同,这被视为一个强烈的政治信号。宝钗的反应是“心里越发没意思起来”,并“总远着宝玉”。然而,在这样一个敏感时刻,宝玉看到宝钗雪白的手臂,竟也一时忘情,想入非非:

“忽然想起‘金玉’一事来……不觉就呆了。”

这一幕恰被黛玉看见,用“呆雁”之讽犀利点破。这证明,即便是心意属黛的宝玉,在强大的外界暗示与视觉诱惑下,心神也会瞬间失守。“金玉”的魔力与压力,可见一斑。

宝黛冲突的总爆发(第二十九回):因张道士提亲,宝黛二人积累了所有关于“金玉”的不安与猜忌彻底爆发,上演了“砸玉”与“剪穗”的惊心一幕。贾母急得说出“不是冤家不聚头”,让二人在泪水中参透了彼此的心意。这是宝黛情感确认的高潮,也为“金玉”的最终破产埋下了伏笔。

矛盾在激化后,开始走向明朗化。

宝玉的灵魂宣言(第三十二回):宝玉当着湘云和袭人的面,公然扬弃“经济学问”,并宣言:

“林妹妹不说这样混帐话,若说这话,我也和他生分了。”

此话被窗外的黛玉听见,她悲喜交加,心中呐喊:

“你既为我之知己,自然我亦可为你之知己矣;既你我为知己,则又何必有金玉之论哉!”

这是对“金玉”最根本的否定——既然心灵相通,又何需外界俗物的牵强配对?

薛蟠的致命说破(第三十四回):宝玉挨打后,薛蟠与宝钗争吵,情急之下脱口而出:

“好妹妹,你不用和我闹,我早知道你的心了。从先妈和我说你有这金,要拣有玉的才可正配,你留了心儿,见宝玉有那劳什子,你自然如今行动护着他。”

这番话,等于把薛家母女深藏心底的盘算赤裸裸地公之于众,把宝钗置于无比尴尬的境地, “把个宝钗气怔了”。 这记来自家庭内部的闷棍,让她更清醒地看到了自己处境的难堪。

第四幕:梦兆绛芸,宝钗退场(第三十六回)这是决定性的转折点。宝钗午后独坐于睡熟的宝玉床边,无意中听到了他的梦话:

“和尚、道士的话如何信得?什么是‘金玉姻缘’,我偏说是‘木石姻缘’!”

“薛宝钗听了这话,不觉怔了。”

一个“怔”字,写尽了全部的震惊、幻灭与绝望。这不是赌气,不是玩笑,是宝玉在毫无防备的睡梦中发出的灵魂呐喊。它比任何清醒时的誓言都更真实、更决绝。在这一刻,聪慧而自尊的宝钗彻底明白:

宝玉的心,坚不可摧,她毫无希望。

自己若再存有任何念想,便是不知趣,是自取其辱。

“金玉”之说,在她这里,已经可以宣告终结了。

第五幕:风浪平息,金兰情深(第四十五回后)“梦兆”之后,薛宝钗的行为发生了根本性转变。她主动疏远宝玉,将精力转向理家、抚慰母亲。更关键的是,她与林黛玉的关系发生了奇迹般的转变。

正因为她从内心退出了对宝玉的争夺,才能以一颗真诚、怜悯的心去对待黛玉。从第四十二回的“兰言解疑癖”到第四十五回的“金兰契互剖金兰语”,她们从情敌变成了知己。黛玉甚至认薛姨妈为干妈。若薛家仍在积极推行“金玉”阴谋,以黛玉之聪敏,绝无可能与她们如此亲近。

“金玉良缘”的湮灭,是一场由薛宝钗主动发起的情感清算。

她听到了命运无情的回答,然后用自己的理性与尊严,为自己、也为这段扭曲的关系,选择了一条最体面的退路。她劝住了母亲,远行了宝玉,温暖了黛玉。她的退出,让后来的“金玉”结合,彻底沦为一场抛开所有当事人情感、纯粹由家族利益驱动的冰冷仪式。

薛宝钗的“知趣”,是她人格的闪光点,是她在这场悲剧中为自己争取到的最后一丝主动权。这也让她的结局更具悲情——她清醒地走入了那个没有爱情的婚姻,成为了家族联祭台上最完美的祭品。